教授 田所 辰之助(たどころ しんのすけ)

積み重ねられた三種の架構

だが、地震力の分担率が明確ではなかったとはいえ、

十分な余力を見込まれていた耐震壁をいきなり消し去ることはかなりのリスクを伴うものだった。

それを横山は、独自の構造形式を採用することでクリアしていこうとする。

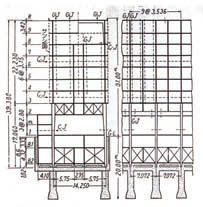

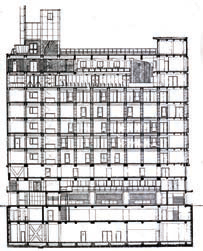

日本相互銀行本店は、地上2階から地下2階までは梁間14m、桁行7.5mのスパンによる、

円形大断面の10本の鉄筋コンクリート柱で架構されている。

一方、3階から9階までは、小断面の48本の鉄骨柱が並べられている。

横山は前者を「下部構造部」、後者を「上部構造部」と呼ぶ。

そして両者をつないでいるのが2階部分で、ここは階高全体を成とするような巨大なトラス梁と板梁が収められている。

それはあたかも、鉄筋コンクリート柱の上に橋桁を架け渡し、さらにその上に鳥篭のような軽い鉄骨骨組を載せたようなものだ。

このような、それぞれ異質な三つの構造形式が積み重ねられて全体が構成されているところに、

日本相互銀行本店の構造計画における最大の特徴がある(図-7)。

こうした構造計画が採用されたのは、やはり銀行本店としての機能上、および床面積に関する要請があったためだった。

銀行は、複数の異なる機能が組み込まれた複合建築である。

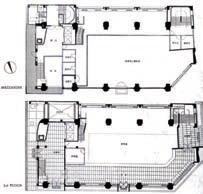

1階は多くの顧客が頻繁に出入りする営業室で、応接室が設けられた中2階との間を吹き抜けの大空間とし、

開放的な空間形成が目指された(図-8)。

一方3階~7階は、

電話交換・厚生(3階)、総務・経理(4階)、業務・戦略(5階)、役員室(6階)、人事・給与・検査(7階)

の事務諸室に当てられている。

ここでは中廊下の両側に各室が配され、柱割に沿って可動壁でそれぞれが仕切られる(図-9)。

将来予想される業務形態の変化によって、空間転用が可能なように設計されているのである。

8~9階には吹き抜けの講堂と大会議室が置かれた。

このような、それぞれ床面積あるいは気積が異なる諸機能を一つにまとめあげていくために耐震壁の排除は不可欠だった。

こうして、横山が提案する鉄骨による純骨組構造が実現に向け検討されていく。

軽量化をいかに果たしていくか

また、こうした鉄骨造の耐震性能を向上させるため、建物全体の徹底した軽量化が図られていった。

固定荷重を軽くすることで、鉄骨骨組への層せん断力を軽減できる。

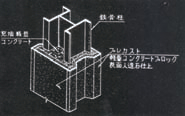

上部構造部の鉄骨柱は、従来の普通コンクリートではなく、浅間産の軽石を骨材に用いた軽量コンクリートで被覆することで、

重量が42%となった(図-10)。

床スラブは通常12cmの厚さのところを9cmとし、やはり軽量コンクリートを用いることで43%の重量減となった。

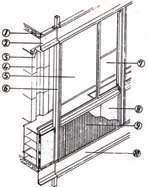

また、外壁は、下部構造部は軽量コンクリートに人造石ブロックを取り付けたプレキャスト版が装着されている。

重量は、通常の鉄筋コンクリート造外壁の46%に抑えられている。

さらに上部構造部の北面および西面では、日本ではじめての押出成形法を用いたアルミサッシと、

やはりアルミ板製のスパンドレルによる、カーテンウォールの外壁を実現させている。

このサッシ部は、通常の外壁の34%の重量に過ぎない(図-11、12)。

図-12 アルミサッシおよびスパンドレル

(出典:『建築雑誌』68巻794号、1953年1月)

図中:①軽量コンクリートスラブ、②チャンネル形スタッド受、③折上天井(52Sアルミニウム板)、④柱、

⑤嵌殺サッシ(52Sアルミニウム押出形材)、⑥鉄骨スタッド(2-L75×75×9)、⑦外開きサッシ、

⑧グラスウール+保温板2インチ厚、⑨波形52Sアルミニウム板、⑩アルミニウムカバー(2mm厚)

だが、このサッシはのちに大きな問題を引き起こすことになった。

サッシを固定するスタッドの目地がモルタルだったため、そこから雨水が漏れ入ってきたのである。

雨の降った日には早朝、水漏れの位置とその原因を探るため「掃除の小母さんたちより早く駆けつけた」と前川は述懐している。

のちにこの目地は、アメリカ製のコーキング材(バルテックス)に変えられることになる。

また、アルミ自体の品質の問題もあった。

内田祥哉氏はこのような指摘をしている。

日本相互銀行本店に使われたアルミは戦争中の飛行機の廃材だった。

マグネシウムを多く含有するため、強度は高いが腐食も早い。

「日本は日本相互銀行でつまずいたために、アルミはだめだという評価が世の中に広がって、

その結果、アルミサッシの伸びが一時止まったわけです。

そういう意味では、アルミサッシにとっては悲しいスタート」

だった。

このような軽量化の取り組みによって、上部構造部の重量は通常に比べ著しく軽減されることになった。

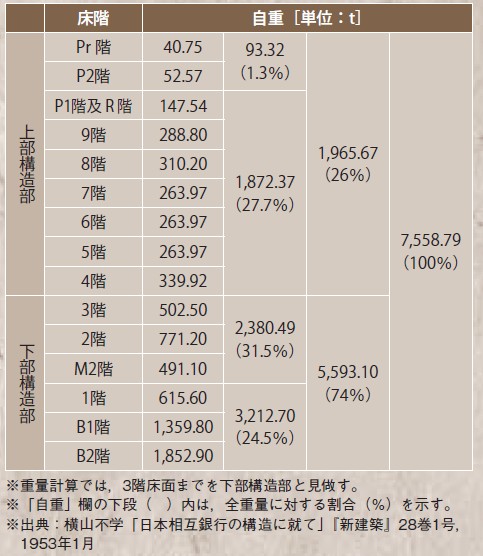

表-1は、横山が試算した日本相互銀行本店各階の重量比較表である。

建物全体の全重量は7,560t、そのうち上部構造部はわずか1,970tで全体のわずか26%に過ぎない。

対して下部構造部は5,590tで全体の74%を占める。

その結果、建物の重心が1階床付近にある、地上構造物としては極めて安定した状態が作り出された。

日本初の全溶接工法の導入

さらに、日本相互銀行本店では、上部構造部の鉄骨組立に日本で初めて全溶接工法が用いられた。

当時は建物の絶対高さが制限され、31m(100尺)を超えることができなかった。

限られた空間のなかに中2階を含め地上10階分の床を作り出すためには、各階の階高は2.8~3.15mに抑えなければならない(図-13)。

室内の天井高さを確保するためには、各階の大梁の端部にハンチを設けることができなかったのである。

すでに造船業界では溶接による船体が一般化しつつあり、また横河橋梁製作所が全溶接による鉄橋や陸橋の建設を手掛けはじめていた。

このような状況をみて、横山は溶接による鉄骨骨組の組み立てに踏み切る。

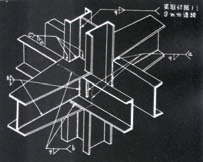

溶接では、梁端でフランジを台形にし、さらに板厚を増すことで容易にハンチに代替できる、

という大きな利点があったためである(図-14)。

また、溶接によって鋼材量の節約も図ることができた。

だが、アメリカでは一般化していたH形鋼やワイドフランジの形鋼が手に入らない。

日本で当時流通していた鋼材はリベット構造向きで溶接には適さなかった。

フラットバーを溶接して組み上げ、所要の断面形状をもつ鋼材をビルトアップしていかなければならない。

しかし、複雑な断面形状の場合、溶接線が長くなり材の縮みが生じる。

この点については、日本相互銀行本店に先立って平塚支店で試行がなされ、その担当だった木村が次のように振り返っている。

「横山不学さんの鉄骨は、H形鋼にアングルを四隅につけたみたいなやつなんです。

溶接線が多いものだから10mで2cmかな、縮んだんですよ。…(中略)荷重をかけても大丈夫かどうか横山さんが心配されたから、

ぼくが小野先生(筆者注:構造家小野薫、当時東京大学教授)のところに聞きに行った。

…(中略)もし、あのとき小野先生がだめだと言っていたら、日本相互銀行本店もあのようにはできなかったでしょうね」。

また、溶接の場合、各材の剛接部の施工精度が問題になった(図-15)。

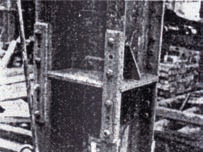

柱と大梁の接合はすべて工場で行われたが(図-16)、現場溶接では厳重に技量検定を行い、

横河橋梁の溶接責任者を常置させたという。

施工を担った清水建設の社史『清水建設二百年 生産編』には、

「溶接の熟練工を探し求めるのが困難であった。その上、種々の条件が整わないこともあって予想以上の苦心を払った」

とあり、現場の苦闘がしのばれる。

「テクニカル・アプローチ」の原像

こうした軽量化への取り組みや全溶接工法の導入だけでなく、

日本相互銀行本店では各種仕上げ材料においても実験的な試みがなされた。

各室の吸音のため、アルミ製有孔吸音板(アルタイルという名称でのちに商品化)や吸音テックス(ファイバーt)、

講堂や会議室では木製の3種類の吸音壁(木製リブ(コペンハーゲンリブ)、有孔ベニヤ、木製ルーバー)が使い分けられている。

また、上部構造部の事務関係諸室では、スチール製間仕切板とキャビネットにモデュラー・コーディネーションが導入され、

各室の間取り変更が容易に行えるよう工夫されていた。

これらの取り組みは、いまだ近代化の途上にあった当時の日本の建設業界にあって、

工業化とともにいずれ急増するであろうオフィスビル建設のプロトタイプになることが念頭に置かれ、実現されていったものでもある。

また、実験的ともいえる横山の構造計画も、いずれ訪れる超高層ビルの建設を見越したものであった。

原形としての建築のいわば「型」を示そうとする強い意思の内に、のちに「テクニカル・アプローチ」と呼ばれるようになる、

前川の方法論の萌芽が見て取れる。

前川は日本相互銀行本店が竣工した翌年、次のように語った。

「結局日本の新建築は本物になるかならないかという、ポイントに今あるということです。

…(中略)今になって振り返って見ると、ヨーロッパの建築は第一次大戦を契機として本道に乗ったという気がするんです。

それまで造形的な面だけで建築の追及ができたものが、非常に技術的といいますか――

そういう建築に対するアプローチというものが共通の話題になった。

…(中略)僕はヨーロッパの新建築が20年前に経験したテクノロジカル・アプローチといいますか、

貧乏からの苦労を一度通過しないことには、

日本の新しい建築というものは永久にファッションに止まらざる得ないだろうという感じがする」。

前川は、戦後復興期の日本を、かつて経験した戦間期ヨーロッパの姿と重ね合わせていたに違いない。

前川はヨーロッパ滞在中、フランクフルトで開催されたCIAM(近代建築国際会議)第2回会議へ参加している。

そこでコルビュジエだけでなく、ドイツやオランダ、スイスなどの前衛的建築家たちの動向も知るようになっていた。

彼らは、建築生産の問題を含む社会的諸条件との関連のなかで、

あくまでも科学的、技術的分析をもとに近代建築を捉えようとしていた。

建築の作品性、芸術性をあえて減じながら、より広く社会との関わりを作り出そうと試みていたのである。

こうした点から、コルビュジエさえも、その芸術家的な作品づくりの姿勢が当時批判の対象となっていた。

前川のこの言葉に従うと、テクニカル・アプローチのアイデアの発露は、

彼のヨーロッパ滞在期にまで遡ることができるものかもしれない。

「造形的な面だけ」でなく、「ファッションにとどまる」のでもない。

工業生産に裏付けられた技術を武器に、都市や社会の規範となる姿を指し示すという、建築家の矜持がその行間からうかがえる。

前川はコルビュジエのところから帰国した際、「3+3+3=3×3」という風変わりなタイトルをつけた講演を行っている。

「新建築家と称するあまりに高踏的な恐ろしく自惚れの強い芸術家の一団」を批判しつつ、このように述べる。

「建築は現在の私にとりましては芸術であるかどうかは一向かまわぬことであります。

あるいは建築自身さえあるかないかさえも少なくとも私には一向差し支えない」。

日本相互銀行本店に投入された数々の先進的技術に込められた実験精神を思う時、

若き前川のこの叫びの、遠い反響が聞こえてくるような気がしてならない。

前川は後年、プレキャストコンクリートや打込みタイル工法などの技術を開発しながら、

一方で風景に溶け込むような穏やかな建築をつくるようになる(図-17)。

その歩みを振り返る時、近代建築に対する前川の思想は、

用いられる技術やデザインのスタイルは変化してもなお一貫していることが了解されるのである。

日本相互銀行本店は2008年に解体された。

同じ場所に立つ三井住友銀行呉服橋支店1階にある史料展示室で、今は往時を偲ぶばかりである(図-18)。

主な参考文献

●前川國男『建築の前夜-前川國男文集』而立書房、1996年

●生誕100年・前川國男建築展実行委員会監修『生誕100年前川國男建築展 図録』2005-2006年

●宮内嘉久『前川國男-賊軍の将』晶文社、2005年

●松隈洋編『前川國男-現代との対話』六耀社、2006年

●さくら呉服橋ビル記録図書作成WG『さくら呉服橋ビル(旧・日本相互銀行本店)の記録』

株式会社前川建築設計事務所+清水建設株式会社、2009年11月

●「前川國男とテクニカル・アプローチ-1950年代前半期の軌跡」『GAガラス』96号、1996年9月

●横山不学「日本相互銀行本店の構造計画」『国際建築』20巻1号、1953年1月

●横山不学「全溶接工法による鋼構造骨組の設計について-(日本無尽ビルの場合)-」『建築雑誌』66巻777 号、1951年8月

●吉田五十八、丹下健三、坂倉準三、前川國男「国際性・風土性・国民性-現代建築の造型をめぐって」

『国際建築』20巻3号、1953年3月

田所 辰之助(たどころ しんのすけ)

1962年東京都生まれ。

日本大学理工学部建築学科教授。博士(工学)。一級建築士。

専門はドイツ近代建築史。

日本大学理工学部建築学科卒業。

同大学院博士課程単位取得退学。

主な共著書に『材料・生産の近代』(東京大学出版会)、『近代工芸運動とデザイン史』(思文閣出版)、

『クッションから都市計画まで ヘルマン・ムテジウスとドイツ工作連盟』(京都国立近代美術館)、

『マトリクスで読む20世紀の空間デザイン』(彰国社)など。

材料からみた近代日本建築史 その7 鉄骨造による高層オフィスビルの先駆け-日本相互銀行本店と前川國男《前編》

材料からみた近代日本建築史 その7 鉄骨造による高層オフィスビルの先駆け-日本相互銀行本店と前川國男《後編》

【出典】

季刊建築施工単価2014年春号

最終更新日:2024-10-30

同じカテゴリーの新着記事

- 2023-04-13

- 建築施工単価

- 2023-04-03

- 建築施工単価

- 2023-02-20

- 建築施工単価

- 2023-02-16

- 建築施工単価

- 2023-01-30

- 建築施工単価

- 2023-01-30

- 建築施工単価

- 2022-12-05

- 建築施工単価

- 2022-12-05

- 建築施工単価