高度経済成長期に整備された下水道管の多くが耐用年数を超えるなか、更新の重要性が多くの人に認知されるようになりました。

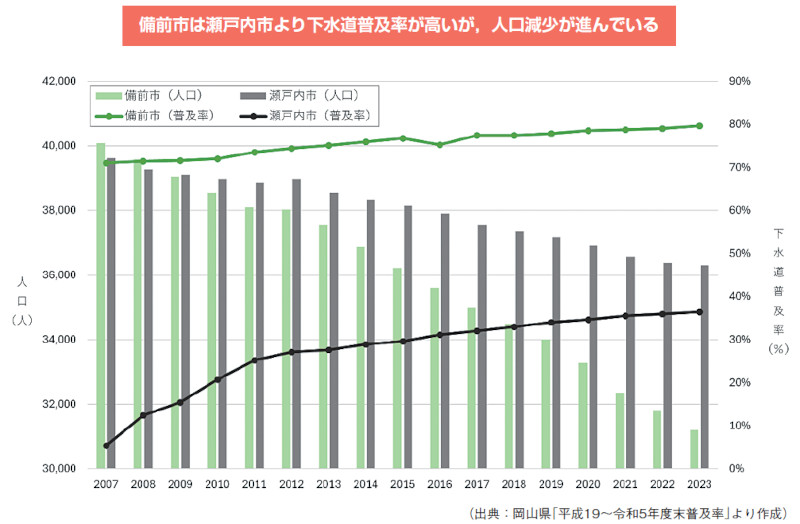

一方で、全国の下水道普及率は約80%となっており新設工事も進められていますが、過疎化により下水道を整備しても採算が取れないといった事態が各地で問題視されています。

多くの自治体が下水道事業の赤字に頭を悩ますなか、整備費28億円の計画を8億円で概成させ、実に20億円を削減したことで注目を集めたのが備前市の同前嘉浩さんです。

同前さんの取り組みは、「国土交通大臣賞」や「地方公務員アワード」などを受賞し高く評価されているほか、現在では総務省の「地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業」のアドバイザーも務めるなど多方面で活躍しています。

同前さんはどのようにして20億円削減を成し遂げたのでしょうか。

具体的な方法や、仕事への取り組み方について伺いました。

「下水道は大赤字」の気付きから前例にとらわれない改革を実行

――同前さんは、下水道課に在籍された4年間で20億円の削減を達成するという大きな改革を成し遂げました。

事業費の削減に取り組んだきっかけは何だったのでしょうか。

私が下水道課に異動してまず与えられた仕事は、下水道整備率が80%ほど進んでいたある区域の整備を概成させるというものでした。

下水道を整備する場合、「下水道受益者負担金」というものがあり、下水道整備による受益者である住民の方に負担金(約30万円)をいただく必要があります。

そこで、ある空き家の所有者に負担金のお願いをしに行った際に「使いもしない家に望まない整備をされて、ましてや大赤字の下水道を整備して、なぜ自分が負担金を払わなければいけないのか」とお叱りを受けたことがありました。

実は、その方は市のOBで下水道課の財政状況もよくご存じだったんです。

その後自分でも調べてみると、その方の区域では下水道整備に3,000万円かかる一方、見込める収益が1,000万円程度で、2,000万円の大赤字になることが分かりました。

こうした区域が他にもたくさんあることが分かり、「この事業はやめるべきだ」と思いました。

備前市では,下水道整備計画の目標の一つとして,下水道普及率を上げることで人口増加を期待していた。

しかし,同前さんは隣接する瀬戸内市との比較を踏まえ,下水道普及率が人口増加に与える影響は限定的であると指摘する。

――そこで同前さんは、整備の中止を上司に訴えたそうですね。

下水道を整備した場合、住民の方には負担金のほかに、下水道へ接続するためのトイレの改修や宅内の排水管の工事費用が必要となり、それらには100万円ほどかかります。

特にご高齢の方にとっては大きな負担となります。

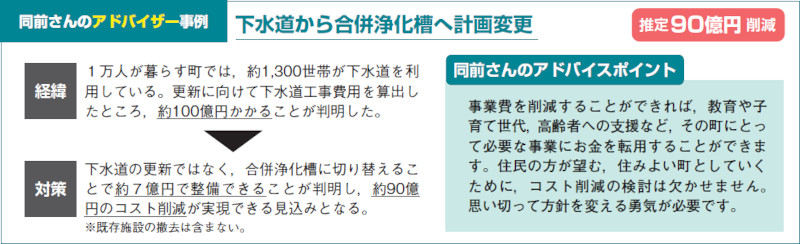

そこで下水道整備ではなく、合併浄化槽の導入を提案しました。

合併浄化槽を採用すれば、整備にかかる費用や空き家への負担金の問題も解消できます。

しかし上司からの答えは「今までやってきたのだから、下水道整備は進める」というもので、理解は得られませんでした。

そこで、下水道整備をするのであればせめて赤字額を減らせないかと、整備費を安くする方法を考えるようになったのです。

――具体的にどのような方法で整備費を安くしたのでしょうか。

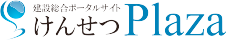

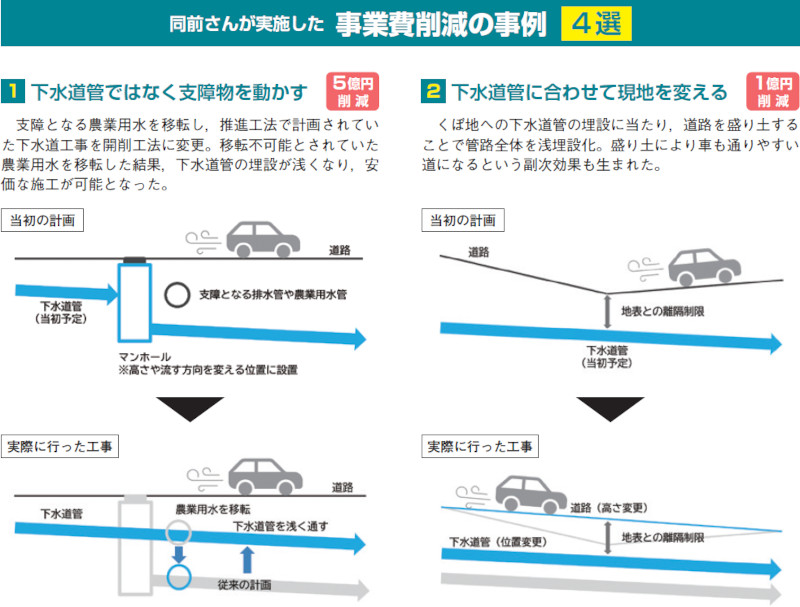

高額な費用がかかる推進工法から開削工法への設計変更を進めました。

下水道事業が赤字になっている要因として、下水道事業の認可区域を設定する際のずさんな計画が挙げられます。

概略設計の段階では開削工法を前提に費用対効果を試算していましたが、認可後に詳細設計を行うと、工事費が高額な推進工法が必要なことが分かり、当初の計画では必要な経費が適切に見込まれていなかったのです。

その結果、費用対効果の再検討がなされないまま整備が進められていました。

これはなんとかしなければと思い、関係者への説得力を得るため2年かけて技術士の資格を取りました。

推進工法が必要となった理由は、元々埋めてある農業用水などの既設管を避けるために、下水道管を深く埋設させなければいけないことでした。

そこで私は、農業用水の位置を変えることで下水道管をより浅い位置に設置することを考えました。

具体的には、CADを使い一路線ずつ開削工法での施工が可能かを検討の上、支障となる埋設物を洗い出し、それらを回避する方法を考えていきました。

――農業用水は動かすことができるのですか。

従来は「農業用水は動かすことができない」という前提で計画が行われていましたが、動かしても問題ないという根拠を示して地権者や管理者などに説明することで、農業用水を動かす許可を得ることができました。

その工事を下水道工事の中に入れて発注し、下水道課で施工を行いました。

――それまでの「当たり前」を覆したのですね。

私は「前例を全て疑う」ことを大事にしています。

上司を説得するにしても、設計コンサルタントの方に設計変更をお願いするにしても、根拠となるデータを収集し、数値を示して説明できる提案力が不可欠です。

技術士として専門知識を持っていることで、さらに説得力が増したと感じています。

住民にも施工業者にもメリットがある「全方良し」を心掛ける

――下水道整備だけでなく、既存の農業用水や道路など他事業も含めて変更されたというのが、素晴らしい発想の転換です。

この方法は、全国の自治体でも取り入れることは可能なのでしょうか。

各自治体によって課題や問題は違うとは思いますが、十分可能だと思います。

重要なのは、コンサルタントに任せきりにせず、事業費を削減するために市の職員が積極的に関わって計画していくことです。

市の職員が一番地理的な状況を理解していますし、地域の方との交渉も担う立場にあります。

たとえ時間がかかったとしても、1,000万円でも2,000万円でも削減できるのであれば、やる価値は十分にあると思います。

――地域住民の方とのコミュニケーションも市の職員の重要な仕事ですが、住民の方々の反応はどうでしたか。

住民の皆さんには正直に、「下水道事業は赤字で大変なんです」「だから、できるだけ安く整備するためにこういう方法でやりたいです」とお伝えしていました。

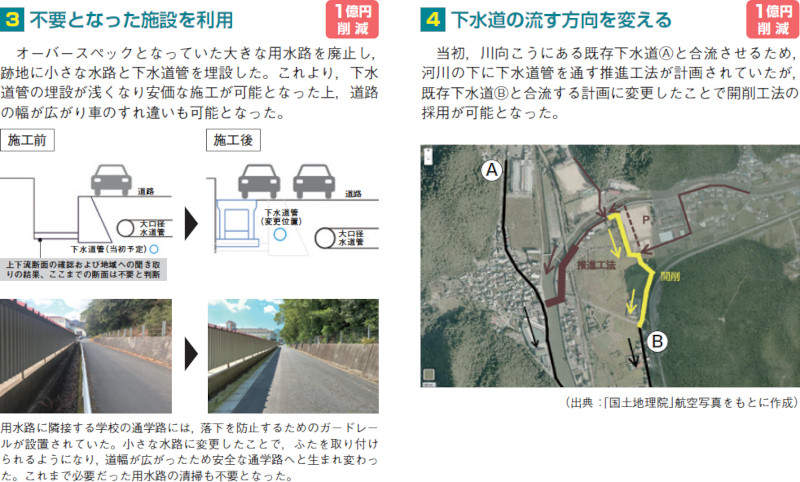

また、舗装の復旧は原則的に工事の影響があった部分にしか行えないのですが、事業費を削減できたことで全面的な舗装改修をしたり、道路を拡幅したりしました(下写真参照)。

これを皆さんにお伝えしたところ、「事業費が削減できたら地域に還元してもらえる」という理解が広まり、その後の工事などでも積極的に協力してくださるようになりました。

工事の許可を取る際には、地区の代表の方が率先して関係者を説得してくれたり、「ここに下水道を通せば安くなるんじゃないか」といった提案もしてくれるようになり、事業費削減の考え方が地域に浸透していきました。

下水道工事のあと,全面的に舗装改修を行った現場の写真。

この現場も当初は推進工法が計画されていたが,開削工法に変更したことでコストが削減でき,道路の全面舗装を行うことができた。

この道路は駅へとつながっており,交通の利便性も向上している。

――事業費の削減は、住民の皆さんにもプラスの影響が大きいですね。

一方で、施工業者にとっては見込んでいた工事が削られるなど、マイナス面はあるのでしょうか。

下水道課で事業費を削減できた大部分は、推進工法を開削工法に変えたことによるものですが、備前市には推進工法ができる施工業者が市内にいなかったのです。

開削工法に変更したことで、市内の施工業者さんに発注できるようになり、地域内でお金が循環する仕組みが生まれました。

開削工法の方が儲かる仕組みを作ることを心掛けていましたね。

――住民だけでなく、施工業者にもメリットが出るように考えられたのですね。

私は「全方良し」という言葉を掲げているのですが、関わる人全てにメリットが生まれる仕組みを作りたいと思っています。

そうでなければ、地域の施工業者が安定した事業を続けていくことは難しくなるのではないでしょうか。

――下水道事業の赤字は、備前市だけでなく全国的にも問題になっています。

下水道事業を持続可能なものにしていくためには何をするべきでしょうか。

例えば更新であれば、管更生工事(ライニング工法)や、先ほどお話したような浅い位置に埋設する方法もあります。

まずは、地域の特性を考慮してそれらを比較検討する必要があるでしょう。

また、過疎化が進んでいる地域では合併浄化槽に切り替えるのも1つの手段です。

私は総務省のアドバイザーとして他の自治体の経営改善にも取り組んでいますが、これらのアイデアを実施したことで何億円も削減できた例もあります(下図参照)。

前例にとらわれなければ、事業費を削減できるポイントはたくさんあるはずです。

「住民の皆さんは本当に下水道整備を望んでいるのか」という視点を持ち、削減できるポイントを考えていくことが重要になると思います。

「面倒くさがり」だからこそ効率化を徹底的に考える

――同前さんは総務省のアドバイザーとしても活躍されていて、下水道事業のほかデジタル化による業務効率化などの相談にも対応されています。

下水道課時代もデジタルを活用した業務改善で、年間1,000時間を削減した実績をお持ちですね。

一番効果が大きかったのは、施工業者の方とのやり取りにLINEを活用したことです。

下水道工事では予期せぬ埋設物が出てくることはよくあるのですが、これまでは施工業者からの要請を受けて市の職員が現場に行って確認し、場合によっては他の課の職員も呼んで確認してもらう必要があり、その間の工事は数時間止まっていました。

これを、LINE(市のアカウント)を使って施工業者の方に不明埋設物の画像を送ってもらう形に変更しました。

職員からの指示もLINEで行うようにしたことで、工事がストップする時間を大幅に減らすことができ、私自身の移動時間も年間約200時間削減することができました。

LINEを使ったことがない高齢の職人さんからは当初反発もありましたが、私がインストールをして使い方も教えました。

使い方を覚えてからは、「これは便利だな、孫ともやり取りができるようになった」と喜んでくださった方もいましたね。

――市役所内の業務でも、さまざまな業務削減を行ったそうですね。

稟議書や支払いの伝票など、1件ずつ回していたものを週一回にまとめたり、不要な起案(稟議)や資料作成などを廃止したりしました。

また、毎年臨時職員を雇用して工事台帳を作成していたのですが、閲覧回数も少なく、台帳に記載してある内容はシステムでも確認ができるものだったので廃止しました。

下水道の紙の管路台帳も、毎年の印刷を廃止しクラウド上に保管する形に変更しました。

これにより、外出先からも台帳が確認できるようになるといった利点も生まれ、毎年の印刷費用200万円も削減できました。

――同前さんの働きかけで業務が効率化されていくのは素晴らしい一方、同前さん自身はどれだけ働いているのだろうと心配にもなりますが……。

私は面倒くさがりなんです。

ですから、新しい技術を活用してどれだけ手間なく業務を進められるかを徹底的に模索しています。

「いかに残業せずに、人より仕事をこなすか」というのが私のテーマです。

全ては住民の満足度向上のために高い目標が成長を生む

――同前さんはこれまでさまざまな成果を上げてこられましたが、仕事に対するモチベーションはどのように高めていますか。

私は、未来のなりたい自分というのを描いて、極めて高い目標設定をすることを大事にしています。

目標達成のためになるべく安全な目標を設定する人も多いと思うのですが、達成率よりも成長率に目を向けるべきだと考えています。

例えば110%の目標に対して120%を達成した人と、400%の目標を掲げて300%を達成した人では、後者の方がよりいろいろなことを考えて努力したはずです。

私は「やる気に不可能なし」という言葉を大切にしているのですが、高い目標を掲げるからこそ、実現できることも増えていくと思っています。

――若手の技術職員や、これから自治体の技術職員を目指す人にアドバイスをお願いします。

私たち市職員の役割は、住民の皆さんを幸せにすることだと思っています。

そのためには、いただいた税金を使って、どれだけ住民の皆さんを幸せにできるかが重要になります。

下水道や上水道、建設に携わる技術職員は、市の中でも非常に大きな額を扱うポジションですが、それだけに自分の頑張り次第で何千万、何億という事業費を削減できる無限の可能性があります。

事業費が削減できれば、例えば公共サービスの充実や、住民の皆さんの健康増進といった施策へ予算を回すことも可能です。

だからこそ、市が良くなるために「徹底的に考えて」ほしいと思います。

あとは、自分の得意分野で勝負することも大切です。

得意分野を見つけて、目標に向かって努力をすることを大事にしてください。

同前さんからのメッセージ

私は民間時代に下水道工事で1日13本を敷設(掘削深1.4mの路線で他社比約3倍)、住宅基礎杭の打設で他社比1.5倍の施工量を達成しました。

社会には、まだ多くの「非効率」が存在し、それを改善できれば自治体業務の負担軽減や、民間企業の利益増につながります。

業務改善コンサルティングの他、講演や研修(意識改革、改善手法など)も行っていますので、ご興味があれば自治体や会社の規模の大小関係なくお気軽にご相談ください。

自治体の方は総務省が費用を全額負担してくれますし、民間企業の方も費用は柔軟に対応します。

皆さまの業務効率化や業績向上に貢献できれば幸いです。

お問い合わせはフォーム(下の二次元コード)またはメールより。

yoshi292929@go-dozen.com

経済調査会ホームページのコンテンツ「インフラみらいNOTE」では、インフラメンテナンスに取り組む若手技術者の活躍や葛藤する姿、最新の技術研究動向を紹介していきます。

●プロフィール● 同前嘉浩(どうぜん よしひろ)

1978年生まれ。岡山市出身。

民間の建設会社を経て水道企業団に転職後、市町村合併で備前市の職員となる。

下水道課に在籍した4年間で、下水道事業費の大幅な削減と業務改善を行い一躍注目を集める。

現在は同市市長公室・備前焼振興課に在籍する一方、総務省のアドバイザーとして他自治体の事業費削減や業務効率化も指導している。

著書に「公務員が定時で仕事を終わらせる55のコツ」(林博司氏との共著)。

趣味は空手、バドミントン、ランニング、ウォーキング、自転車などスポーツ全般。

総務省地方公共団体DXアドバイザー 総務省公営企業経営アドバイザー

【出典】

積算資料2025年7月号

最終更新日:2025-10-14

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-05

- 積算資料

- 2025-12-22

- 積算資料

- 2025-12-01

- 積算資料

- 2025-11-25

- 積算資料

- 2025-10-27

- 積算資料

- 2025-10-20

- 積算資料

- 2025-10-09

- 積算資料

- 2025-09-29

- 積算資料