- 2025-09-22

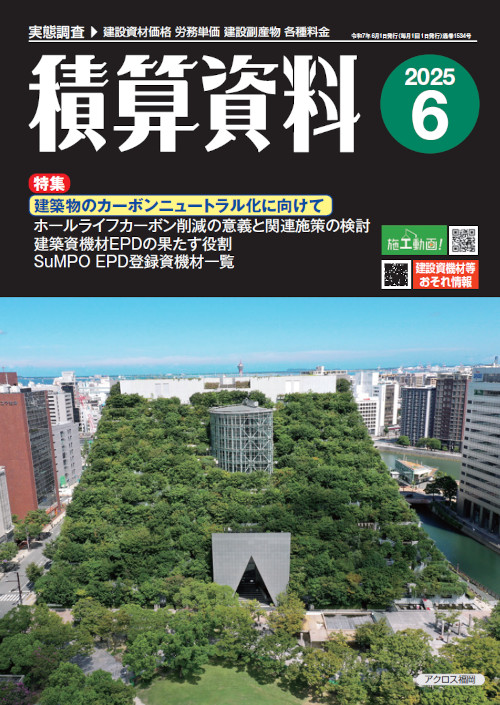

- 積算資料

1 はじめに

「カーボンニュートラル社会の実現」や「サステナブルな未来への貢献」といった言葉はここ数年で急速に広まり、どの企業もそれを意識した活動が求められるようになってきた。

近年特に企業に求められているのは、サプライチェーン、ひいては社会全体への効果を意識した取組と、その情報開示である。

社会全体の環境負荷を低減する取組のためには、製品製造という自社が直接関わることができる事柄だけでなく、どのような原料を調達するか、製品がどのように使用され、使用済みとなった製品がどのように処理されるか、といった製品のライフサイクル全体にわたる視点が必要となる。

また建築資機材の場合は、個々の建築資機材単体としての効果ではなく、最終製品である建築物としての最適化への寄与という視点で、それぞれの建築資機材が情報を持ち寄り、共有する必要がある。

このたび「積算資料」に一般社団法人サステナブル経営推進機構(SuMPO)が運営するSuMPO EPDの取得製品一覧が掲載されることになった。

EPD(Environmental Product Declaration:環境製品宣言)はサステナブルな建築業界の未来を考えるにあたって必要な環境情報を共有するためのツールであるが、そもそもEPD とは何か、知らないという人も多いのではないか。

本稿では、その社会背景からEPDとはどのようなものか、その活用について紹介したい。

2 建築業界を取り巻く社会情勢

企業が取り組まなければならないサステナビリティの事項の中でも、カーボンニュートラルは特に重要度が高い分野と言える。

企業は自らのCO₂排出量について数値を把握し、その削減に向けた取組を推進することが求められている。

もともと建設業界はCO₂排出量をはじめとする環境負荷の高い業界と言われている。

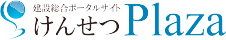

国連環境計画(UNEP)のレポートによると、建築業界によるエネルギー起源CO₂排出量は世界全体の37%を占めるとされており、この削減は世界にとって重要な課題である(図-1)。

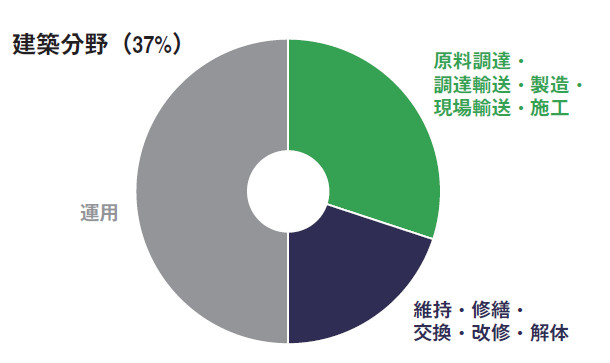

建設業界におけるCO₂排出量削減の取組は、建築物全体への寄与度の高さから、今までは主に建築物使用時のエネルギーによる環境負荷をいかに下げるか、という点に注力して行われてきた。

その成果はZEB、ZEHの実現といった形で挙げられている。

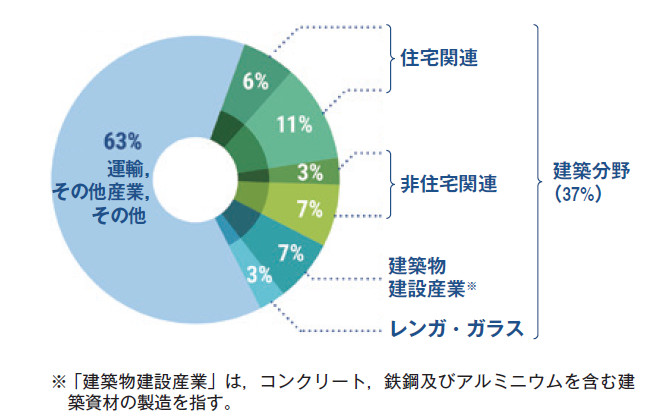

一方、使用時の環境負荷が下がるということは、相対的に建築資機材や施工、解体といった、今まで注目されていなかった部分の影響度合いが上がるということでもある。

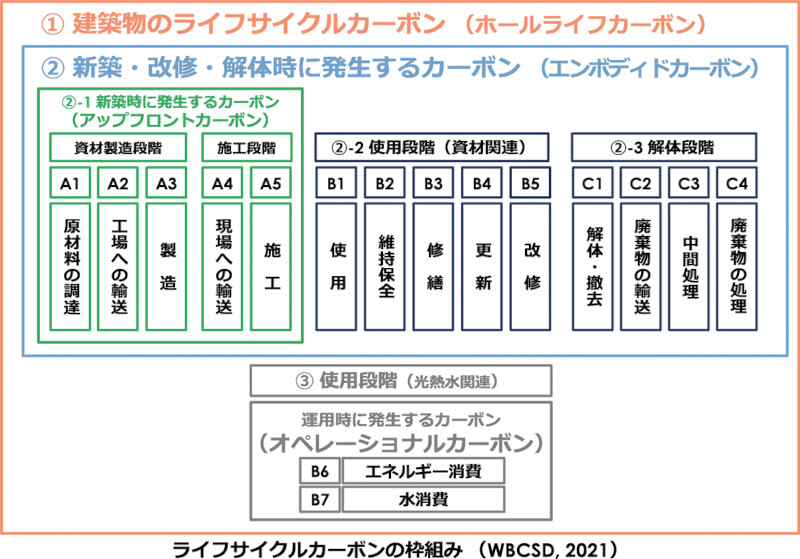

次なる取組として、これらの使用時以外の環境負荷の削減が求められており、将来的には吸収・除去の取組も含めて「ゼロカーボン」となるような建築のあり方をも視野に入れて取組を推進する必要がある(図-2、図-3)。

2024年6月に施行された改正品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)においては、持続可能な建設業に向け、働き方改革のほかに新技術の活用、脱炭素化の推進が掲げられており、発注者等の責務として「価格に加え、工期、安全性、生産性、脱炭素化に対する寄与の程度その他の要素を考慮して総合的に価値の最も高い資材、機械、工法等を採用する」ことが盛り込まれている3)。

「脱炭素化への寄与の程度」を計るためには、使用時だけでなく資機材調達、施工、解体までも含めた建築物のライフサイクル全体での評価が求められることとなる。

すでに世界各国でこのような建築物のライフサイクルにおける環境負荷の算定・評価は制度化されており、日本においても2024年11月より「建築物のライフサイクルカーボン削減に関する関係省庁連絡会議」が発足し、建築物のライフサイクルアセスメント(LCA)の制度化に向けた議論が進められている4)(日本における建築物のホールライフカーボン削減の意義と関連施策の検討状況について 図-4 参照)。

また、2025年1月に環境省より公開された環境物品等の調達の推進に関する基本方針(グリーン購入法)5)においては、「環境物品等の調達に際しては、できる限りライフサイクル全体にわたって多様な環境負荷の低減を考慮することが望ましい」として、「定量的環境情報の開示」が各製品の判断の基準、配慮事項に順次盛り込まれている。

特に原材料に鉄鋼が使用された物品に関しては、より高い環境性能に基づく基準として位置付けられている基準値1の項目として、定量的環境情報のほかに削減実績量が付されていることが要件として挙げられている。

3 建築物のLCA算定について

このような背景のもと、現在一般財団法人住宅・建築SDGs 推進センター(IBECs)内に設置された「ゼロカーボンビル推進会議」において、建築物のLCA実施のための手法の検討が行われている6)。

2024年10月には建築物ホールライフカーボン(※ライフサイクルCO₂排出量と同義)算定ツール「J-CAT」の正式版が公開され、IBECsのWebサイトにて公開されているほか、建設各社が算定ツールを独自開発する事例も多く見受けられ、建築物のCO₂排出量を算定、開示する動きは加速化している。

算定においては建築資機材等の単位あたりCO₂排出量のデータベースが必要となるが、現在建築物のLCA算定ツールの多くは、建築学会にて作成された産業連関法による原単位データベースを使用している。

このデータベースを用いた算定は、産業部門ごとの年間取引額をもとにした数字であるため網羅性は高いが、個々の製品の特色を反映することは難しい。

建築資機材メーカー各社の製品の実態を示し、その削減努力を反映して建築物の算定を行うためには、各社が自らの製造する建築資機材のCO₂排出量情報を開示し、建築物のLCAの算定者に建築資機材の原単位データとしてその情報を提供する仕組みが必要となってくる。

建築業界においてEPDに期待される役割はここにある(図-4)。

4 EPD:環境製品宣言の必要性

環境配慮された製品を選びたい、調達する建築資機材のCO₂排出量情報が知りたい、というニーズは急速に高まっており、各社は算定・開示をする対応に迫られている。

しかし、建築資機材のCO₂排出量算定を行うにはLCAの知識が必要であるが、それを有する人材はまだ少ない。

同時に、建築物のLCA算定者であっても、提供された建築資機材CO₂排出量の数値情報の確からしさ、その数値の取り扱いの仕方について正しい判断をするのは難しい。

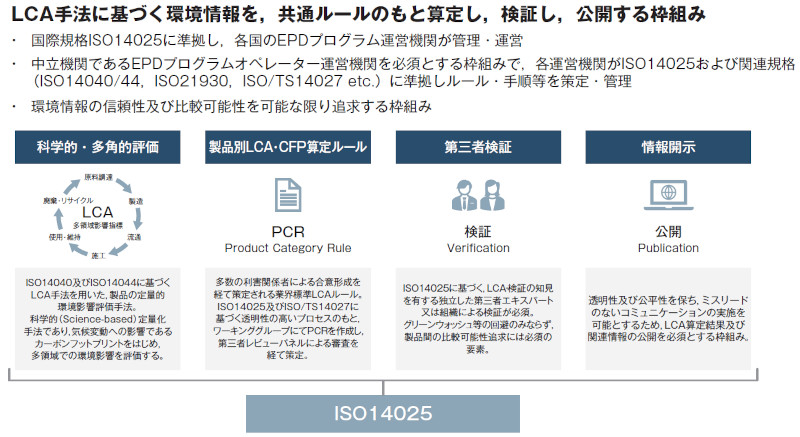

安心して情報のやりとりをするためには、提供される数値が透明性、信頼性を持っていることが担保される仕組みが求められ、EPDはこのような場面で大きな役割を果たすことができる(図-5)。

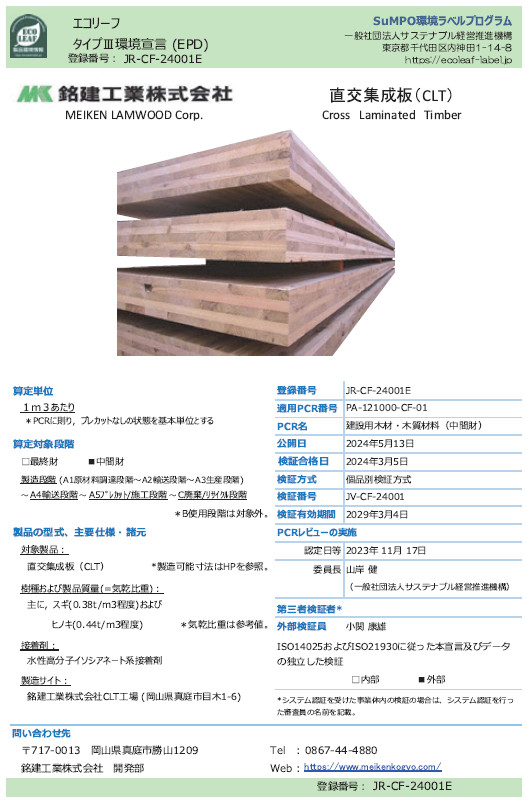

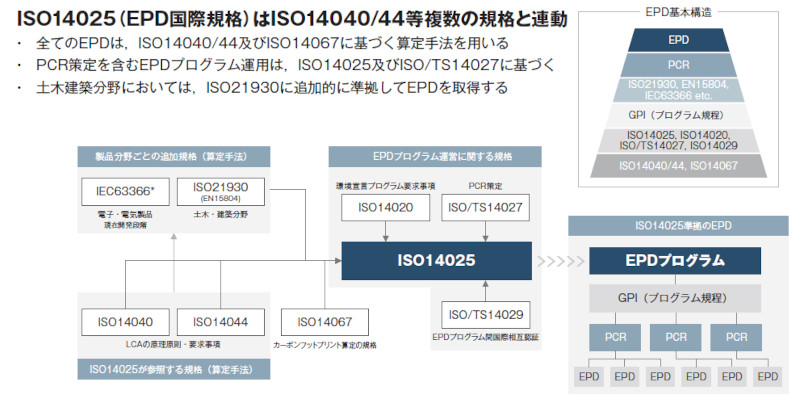

EPDはISO14025(環境ラベル及び宣言-タイプⅢ環境宣言)に基づく環境情報開示の仕組みである。

EPDプログラム事務局の管理のもと、PCR(製品分野別算定ルール)が定められ、それに基づき、各建築資機材のLCA算定が正しく行われているかを第三者のLCA専門家が検証する。

PCRは製品分野ごとのISOや関連規格を考慮して策定され、さらに専門家によるレビューを経て公開される。

検証は事務局が定める力量・資格要件を満たし登録された第三者の検証員が実施する。

検証に合格したものだけがEPDとして認定・公開され、プログラムにより定められた条件に抵触、または有効期限を迎えたPCR、EPDは更新または公開終了となる。

EPDによるLCA算定結果を含む製品環境情報は、プログラムにより厳格に管理されることで、様々な製品分野における多様な環境影響を信頼ある形でやりとりするために適したものとなっている。

5 EPDの開示内容とCFPとの関連性

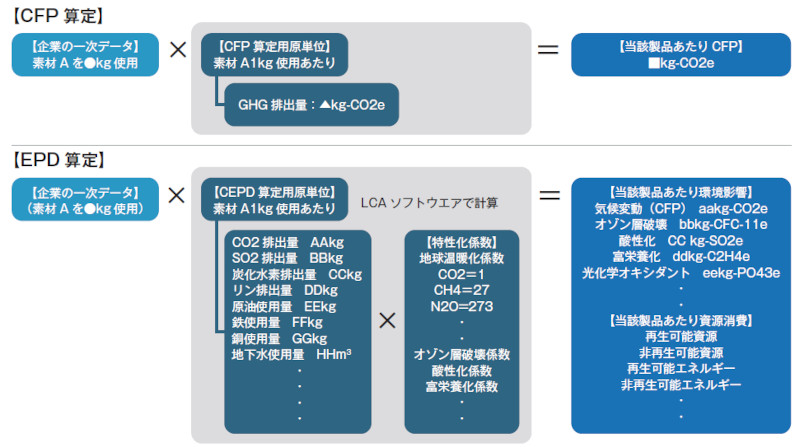

カーボンニュートラルへの対応のための情報開示としては、EPDよりもカーボンフットプリント(CFP)という言葉の方が知名度があるのではないかと思う。

LCAの手法を用いて製品のライフサイクルにおける環境情報を開示するという意味において、CFPもEPDも大きな違いはない。

違いはその開示する情報の量であると言える。

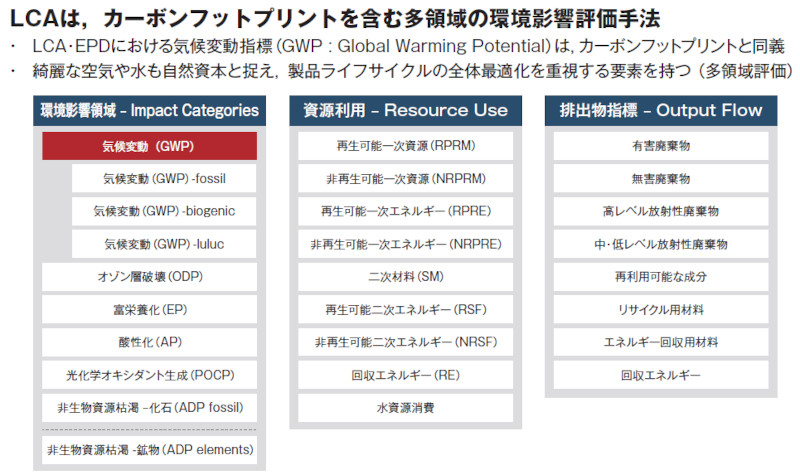

CFPはその名の通りCO₂に換算された気候変動に関する情報を開示するものであるが、EPDは気候変動だけでなく多様な環境情報を開示することとなる。

建築資機材においては、ISO21930(建物および土木工事における持続可能性-建設製品およびサービスのEPDに関する基本ルール)によってその開示項目が定められており、気候変動、酸性化、富栄養化、オゾン層破壊、光化学オキシダントの5つの環境影響領域に加え、資源・エネルギー、水、廃棄物、構成成分などの情報の開示が求められている(図-6、図-7)。

EPDとCFPの情報開示を見比べると、開示項目数が明らかに違うことから、算定作業負荷も大幅に変わり、EPDがとても難しく大変なものだと思い込んでしまう方も多い。

しかし、実際に算定を行ってみると、作業工数としてはほとんど変わらないということに驚かれるのではないかと思う。

CFPの算定は、原材料やエネルギーをどれだけ使うか、といった製品独自の活動量データに対し、例えば鋼板1kgを使うと〇kg-CO₂が排出される、といった原単位を掛け合わせ、それらの数値を合計することによって行われる。

EPD による多領域の算定の場合も、基本的に製品独自の活動量データ×原単位を積み上げるという作業は同じであり、主に異なるのは原単位側が持っている情報の量である。

一つの原単位の中に様々な物質の消費や排出の情報が含まれており、これらは LCAソフトウエアを用いることで、自動で集計、算定され、開示項目ごとに整理して出力される。

気候変動に関わらない情報については追加で算定に含める必要があるが、多くの製品分野ではCFPとEPDで収集データはほぼ同じである(図-8)。

現在、日本でCFP算定を行うために最も多く使われるデータベース「AIST-IDEA9)」はEPDにも対応する、多様な環境情報が算定可能なLCAデータベースとなっている。

このため、AIST-IDEAを用いてCFPを算定している企業の多くは、その自覚はないかもしれないが、すぐにでもEPDとしての算定・開示ができる状態であるとも言える。

前述のゼロカーボンビル推進会議においては、建築資機材のCO₂排出量情報の提供にはEPDを用いることが推奨されている。

2025年現在、日本国内で指標として注目されているのはCO₂排出量情報でありCFPで十分と思われる向きもあるが、建築分野は今後様々な情報の開示要求が予想される分野である。

今から多様な評価を行い、企業内部でその情報を把握しておくことが望ましい。

6 EPDによる効果

EPDの作成過程において、多角的に環境影響を把握することで、今まで気づかなかった新たな環境配慮の視点を得ることもある。

自社製品のホットスポットを把握することや、建物に組み込まれた際の建築物での効果を見ることで、真のカーボンニュートラルに貢献する改善の気づきが得られる場合もある。

また、EPDはCFPよりも開示する情報が多い。

ということはすなわち、企業が分析できる情報も多いということであり、これを是非活用していただきたいと考えている。

昨今はCO₂排出量を重点テーマとして削減活動を行うケースが多いが、CO₂排出量に特化した取組はともすると他の環境負荷を増やしている可能性もある。

今後、企業はCO₂排出量だけでなく資源消費や生物多様性等の取組も求められてくる中で、そのトレードオフを把握し、真の環境配慮について考えるきっかけとしていただきたい。

7 EPDのひろがり

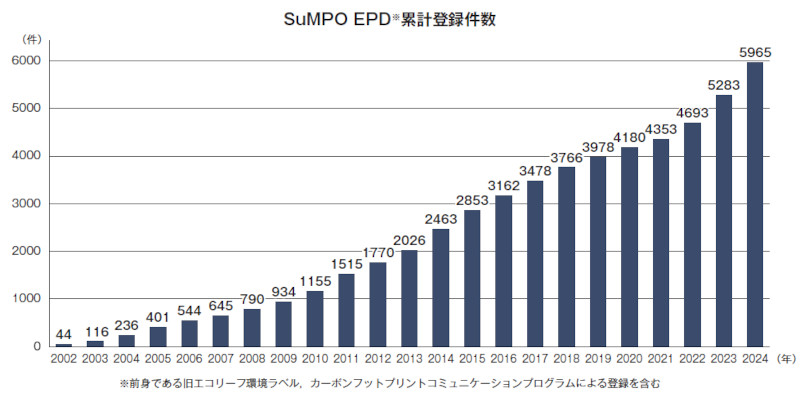

企業間におけるCO₂排出量情報のやりとりは年々活発化しており、その基盤としてSuMPO EPDには大きな期待が寄せられている。

現在、前身プログラムを含めるとSuMPO EPDの登録件数は累計約6000件であるが、うち700件が2024年に新たに登録されたEPDとなっており、近年の伸びが著しい(図-9)。

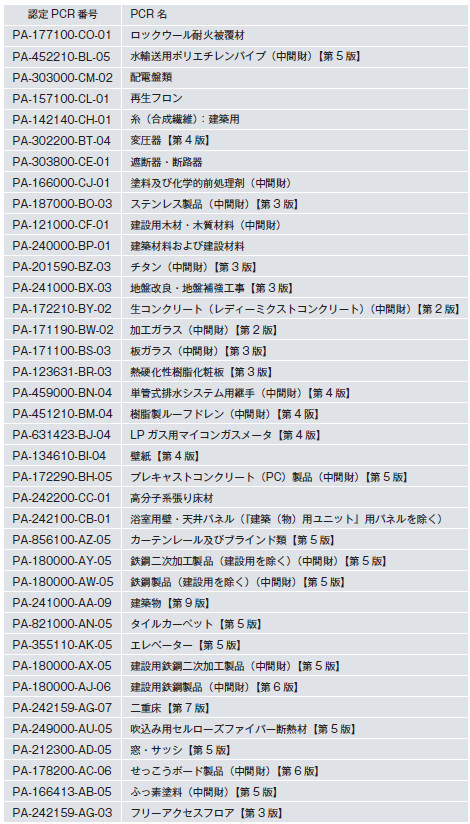

EPDを取得するには当該製品が対象に含まれる算定ルールであるPCRが必要であるため、建築だけでなく様々な業界においてまずはPCRを作る動きが盛んである。

2025年2月現在、65件のPCRが公開されており、その約半数が建築関連のPCRとなっている。

現在公開されているPCR はSuMPO EPD のWebサイトにて公開されているため、参照されたい10)(図-10)。

PCRは当該製品分野に係る利害関係者がワーキンググループとして集まって議論して策定される。

WGの議論の内容によっては策定期間が長期化する場合もあり、また集まったメンバーの中にLCAの専門的知見のある人がいないと、論点を整理し議論の結果をPCR の文章に落とし込む、といった作業が難しい場合も考えられる。

こういったPCRを策定する労力を削減し、取り組みやすくするため、Core PCRとして、「建材及び建設製品」PCRが策定された。

本PCRはすべての建築資機材を包含するものとし、必要に応じて鉄鋼製品・窓・木質材料等、その下に紐づく個別製品分野のSub PCRを策定することとしている。

またSub PCR策定にあたって事務局が必要と判断した分野に関しては、モデレータとして事務局よりLCA専門家を派遣して当該PCRの策定を担う仕組みとしている。

これによりPCRの策定をスムーズにし、建築資機材メーカーのEPDの取得に向けたハードルを下げる努力をしているところである。

8 SuMPO EPD でEPDを取得する意義

日本ではSuMPO EPDが存在しているが、EPDプログラムは世界各国に存在している。

著名なところでは、世界で最も歴史のあるスウェーデンのEPD International、建築分野に特化したドイツのInstitut Bauen & Umwelt e.V.(IBU)、北米では認証機関のUL 等がある。

一般的にEPDが要求される場面では「ISO14025、21930に準拠して公開されたEPDであること」のように規格を指定されることが多く、どこのEPDプログラムによる開示であっても問題なく通用することが多い。

規格などの要件を満たせば、日本企業がSuMPO EPDを取得して、海外の取引先への情報開示に使用することも可能となっている。

このような海外における情報開示要求との互換性をより高めるため、SuMPO EPDは海外EPDプログラムとの連携強化とともに、様々なISOおよび関連規格への準拠等の取組を進めている。

これにより海外EPDプログラムとのPCR の相互利用、各国でのEPD検証の省略等の利便性向上を図り、日本企業がグローバルでの競争において活用できる環境づくりを進めている。

SuMPO EPDは前身となるエコリーフ環境ラベルより20年以上、日本国内の産官学の様々な立場の意見を取り入れて議論をし、プログラムルールを築き上げてきた。

運営組織であるSuMPOはLCAに関する国内有数の専門家ネットワークを有する組織でもあり、SuMPO EPDは日本における商習慣、法令、地理的条件等を考慮しつつ、世界に通用する情報開示を行うことが可能なプログラムとなっている(図-11)。

9 環境情報開示の取り扱い方

EPDは各製品のCO₂排出量をはじめとする環境情報を定量化して表示する仕組みであり、情報の受け手は製品間比較に用いることを念頭に読まれる方が多いのではと思われる。

しかしながら、同じ製品分野であっても、個々の製品は様々な個性を持っている。

そのため、数字の高低は、その個性を含めて評価してはじめて良し悪しの判断の材料となることを踏まえて読んでいただきたいと願っている。

例えば長寿命化や使用時エネルギー使用量削減、解体後のリサイクル性の向上などの最終製品である建築物のCO₂排出量削減につながる工夫は、単純に製品製造までの数字で見るとCO₂排出量が増加したように見える場合がある。

また一般的に、手間をかけて作られた製品はその分CO₂排出量の数値も高くなる傾向がある。

環境以外の製品価値とCO₂排出量の数値とが見合っているか、という視点での評価も必要である。

EPDは比較可能性を最大限高めるための工夫がされた情報開示となっている。

PCRでは製品特性を鑑みて、算定だけでなく開示の方法も製品間で共通化するためのルールが定められており、また検証においても、読み手の理解を助けるための情報が適切に記載されているかがチェックされている。

開示された情報を読むときには是非、CO₂排出量の数字だけでなく製品仕様や算定に関する追加情報等の部分も確認していただき、総合的に見て最適な製品を選んでいただきたい。

環境情報は今後重要な役割を持つものとなってゆくため、そのデータを作る力・読む力が情報の出し手・読み手双方に求められる。

EPDはそのコミュニケーションの助けになる情報を提供するツールである。

10 さいごに

EPDに関する打ち合わせでよく聞かれる質問が2つある。

1つ目は「これから、EPDを出していないと売れなくなってしまうのか?」そして2つ目は「環境の努力をしたところで、結局最後に選ばれるのは価格なのではないのか?」というものだ。

これに対する答えはYESでもありNOでもある。

だがこの答えは、EPDや環境という言葉を価格や性能におきかえても同じではないだろうか。

調達者が製品を選ぶとき、何を基準に選んでいるかはその状況によって異なるだろうが、様々な要素が絡んでいる。

価格、性能、安定的な調達、施工のしやすさ、見た目、メーカーへの信頼度等。

それらの多様な指標のバランスを見ながら、最適な製品を選択しているはずである。

それは必ずしも環境の取組、CO₂排出量の低さだけで選択されるわけではなく、また価格だけで選ばれるわけでもない。

しかしCO₂排出量という環境情報は、商品選択のときに検討する指標の一つとして、確実な地位を占めるものとなったとは言えるだろう。

今回積算資料にEPDの情報が掲載されることになったのは、まさにそれを物語っている。

すでに国の制度や民間の評価システムに環境情報開示が組み込まれている欧州や米国では、建築資機材はEPD を公開しているのが当たり前、という世界になっているという。

わが国においても、資機材調達の場面でEPDが活用され、建築物のLCAの算定、ひいてはカーボンニュートラル化の動きがより加速化していくことが望まれる。

1)UNEP:Global Status Report for Buildings and Construction – Beyond foundations、Mainstreaming sustainable solutions to cut emissions from the buildings sector、2024,よりSuMPO訳

2)WBCSD:Net-zero buildings Where do we stand?、2021,よりSuMPO訳

3)国土交通省:公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律 説明資料、2024

4)内閣官房:建築物のライフサイクルカーボン削減に関する関係省庁連絡会議(第1回)議事次第、https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/building_lifecycle/dai1/gijisidai.html

5)環境省:環境物品等の調達の推進に関する基本方針、https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html

6)住宅・建築SDGS推進センター:ゼロカーボンビル(LCCO2 ネットゼロ)推進会議、https://www.ibecs.or.jp/zero-carbon_building/

7)住宅・建築SDGs推進センター:J-CAT®の特徴、https://www.ibecs.or.jp/zero-carbon_building/jcat/features.html

8)サステナブル経営推進機構:SuMPO環境ラベルプログラム、https://ecoleaf-label.jp/epd/download/1525

9)サステナブル経営推進機構:LCIデータベースIDEA、https://sumpo.or.jp/consulting/lca/idea/

10)サステナブル経営推進機構:PCR検索、https://ecoleaf-label.jp/pcr/search

【出典】

積算資料2025年6月号

最終更新日:2025-09-22

同じカテゴリーの新着記事

- 2025-12-22

- 積算資料

- 2025-12-01

- 積算資料

- 2025-11-25

- 積算資料

- 2025-10-27

- 積算資料

- 2025-10-20

- 積算資料

- 2025-10-09

- 積算資料

- 2025-09-29

- 積算資料

- 2025-09-22

- 積算資料