- 2023-01-05

- 積算資料

1. はじめに

兵庫県では,平成16年台風第23号,平成21年台風第9号,平成23年台風第12号・15号などにより大きな水害が発生し,河川下水道対策を基本とした「これまでの治水」だけでは,浸水被害を防ぐことは困難になってきました。

こうした状況を踏まえ,総合治水に関する県条例として全国初となる「総合治水条例」を平成24年4月に施行しました。

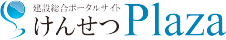

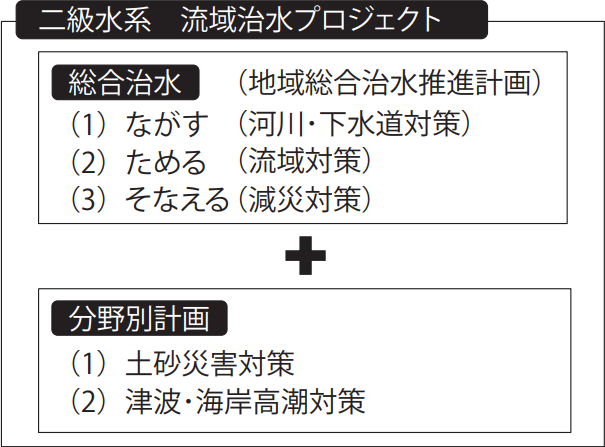

本条例に基づき,県内全域で総合治水に取り組むため,従来の河川や下水道によって雨水を安全に流下させる「ながす」対策(河川下水道対策)に加え,流域全体で雨水を一時的に貯留し,または地下に浸透させる「ためる」対策(流域対策),万が一浸水した際でもその被害を軽減する「そなえる」対策(減災対策)を効果的に組み合わせた「総合治水」の取り組みを推進しています(図-1)。

さらに近年では,台風や局地的な豪雨により大規模な水災害が頻発しており,今後も地球温暖化による気候変動の影響によって水害の頻発化や激甚化が予測されるなど,「総合治水」の重要性が高まっています。

本稿では,本県における総合治水条例の概要と,条例施行から現在まで継続してきた取り組み事例について紹介します。

2. 総合治水条例の概要

2-1 総合治水条例の構成

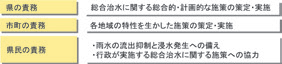

総合治水条例の第1章では,基本理念および県・市町・県民の責務を,第2章では,「地域総合治水推進計画」および「地域総合治水推進協議会」について規定しています。

第3章以降では,「河川下水道対策」「流域対策」「減災対策」による施策などをそれぞれ規定しています(図-2)。

2-2 条例の特長

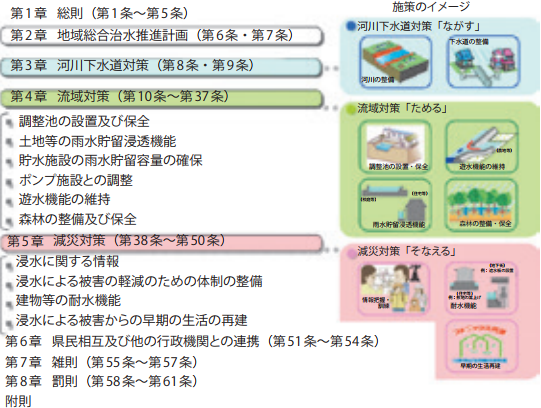

総合治水のあらゆる施策を体系的に示し,それらを実施するために,県・市町・県民それぞれが果たすべき責務を定め,相互に連携・協力して総合治水を推進することとしています(表-1)。

総合治水に関する施策を計画的に推進するため,河川の流域や地域特性から県内を11の「計画地域」に分割し(図-3),各計画地域の課題や特性に応じた「地域総合治水推進計画」を策定することを規定しています(表-2)。

規模が1ha以上の開発行為であって,雨水の流出量が増加する場合には,開発者等に対して調整池の設置・保全を義務化し,違反時の罰則を規定しています。

〈努力義務〉

総合治水に関する施策が着実に実行されるための仕組みとして,自主的に取り組むべき努力義務を規定しています。

例えば,開発により雨水流出量が増加する場合には,開発の規模にかかわらず調整池を設置するよう努めることや,県民一人一人が自ら浸水被害およびこれに対する適切な対策について学習するよう努めることといった,努力義務規定を設けています。

〈指定による法的義務〉

総合治水の推進に特に必要と認められる取り組みについては,あらかじめ施設の所有者や管理者等の同意を得て,知事が個別に指定を行うこととしています。

指定を受けた施設は,雨水貯留浸透機能の付加や耐水化の施工といった総合治水の取り組みが,条例により義務づけられます。

3. 総合治水の取り組み

3-1 「ながす」対策

河川整備計画や下水道計画に基づいて,河川改修や調節池の整備などを進めるとともに,老朽化対策や堆積土砂撤去等の維持管理も実施しています。

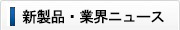

本県は680河川,3,314kmの河川を管理しており(R4.3.31時点),総合治水条例を施行した平成24年4月から令和3年度までの10年間で約100kmの河川改修を実施,河川改修率は3%増加して,約60%まで向上しています(図-4)。

河川対策の取り組み事例を紹介します。

姫路市を流れる船場川では,平成16年10月の台風第23号により,床上浸水12戸,床下浸水167戸の浸水被害が発生しました。

浸水被害を防ぐため,河川対策として姫路競馬場内のグラウンドを掘り下げて12万m³を一時的に貯留できる洪水調節池を整備しました(図-5)。

これにより,平成16年台風第23号と同等の洪水に対し,水位を0.8m低下することが可能となり,姫路城周辺市街地の浸水を解消することができるようになりました。

※改修率とは,以下のア,イに相当する降雨を安全に流下させることが可能な区間

ア:流域面積 200 ㎢以上の河川(武庫川,市川等 14 河川)⇒概ね30年に1度の降雨

イ: 〃 未満の河川(上記以外 666 河川) ⇒概ね5~10年に1度の降雨

【図-4 県管理河川の河川改修率】

3-2 「ためる」対策

雨水を一時的に貯めたり,地下に浸透させる対策が「ためる」対策(流域対策)です。

開発に伴う調整池の設置,保全の義務化に加え,ため池の治水活用や水田貯留,校庭・公園貯留や既存ダムの有効活用などを,市町や県民の協力の下,推進しています。

以下に具体的な取り組みの一例を紹介します。

総合治水条例では,ため池所有者等に努力義務が規定されており,放流施設の改良や治水活用上の維持管理等を支援する県独自の補助制度により,治水活用を促進しています。

学校や公園などの公共施設を活用し,校庭や公園のまわりに“周囲堤”をつくり,放流口を小さくすることで,敷地に降った雨水を一時的に貯留させる取り組みを実施しています(図-6)。

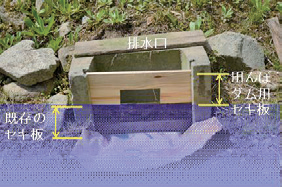

田んぼダムによる雨水の流出抑制を促進するため,水田管理者に普及啓発を行いながら,堰板を配布しています。

田んぼの排水口に“田んぼダム用セキ板”を追加することで,大雨時に雨水を貯めておき,河川や水路へ流れ出る時間を遅らせます。

31,651枚の堰板を配布し,雨水貯留浸透機能の確保に努めています(図-7,8)。

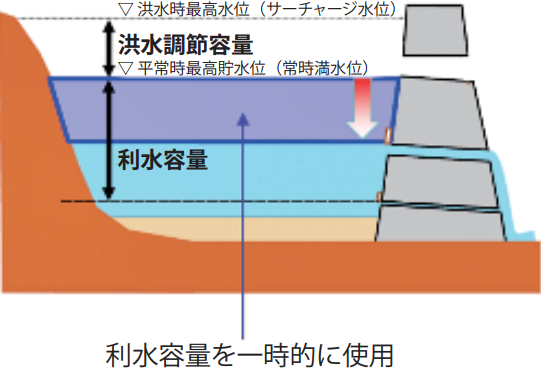

ダム管理者,関係利水者の協力を得て,県内ダム44基において,利水容量を治水活用した事前放流,期間放流の取り組みを実施しています(図-9)。

平成18年度から「県民緑税」を導入し,森林の防災面での機能強化を早期・確実に進めるために,「災害に強い森づくり」に取り組んでいます(図-10)。

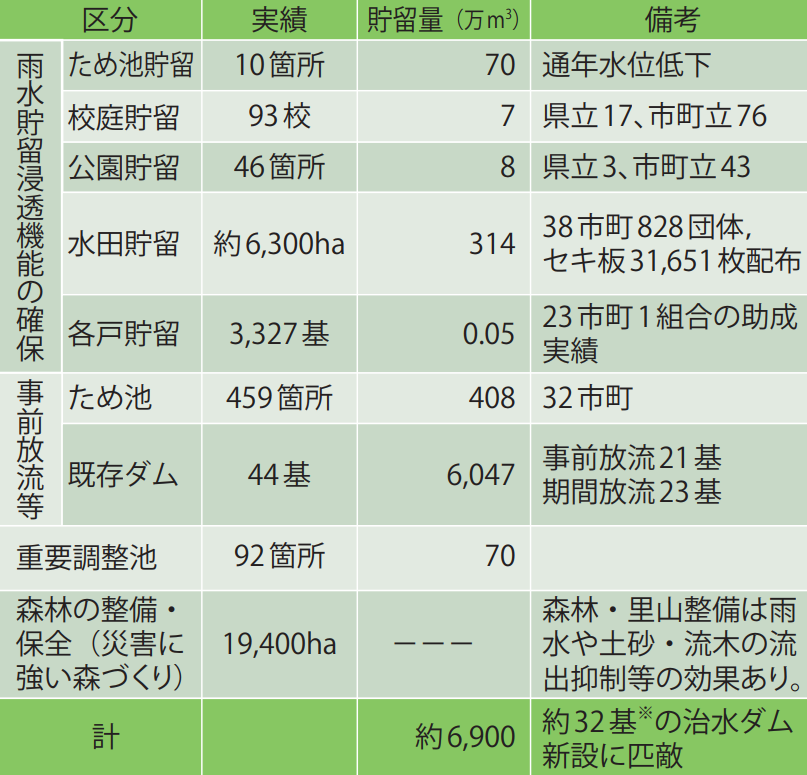

令和3年5月末までの流域対策の実績として,既存ダム44基の活用などで県内治水ダムの平均洪水調節容量(218万m³)の32基分に相当する約6,900万m³を確保しました(表-3)。

3-3 「そなえる」対策

災害時の逃げ遅れゼロを目標に,県民の的確な避難判断や避難行動,市町の水防活動および避難指示の発令などを支援するため,災害危険情報の発信,防災知識の普及・啓発,防災訓練などのさまざまな「そなえる」対策(減災対策)を推進しています。

以下に取り組みの例を紹介します。

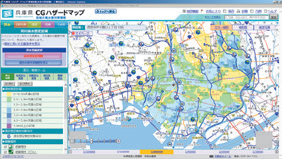

「兵庫県CGハザードマップ」は,洪水,土砂災害,津波,高潮,ため池災害の5つの自然災害による浸水エリアや危険箇所など,避難に必要な情報等を県ホームページで公表しており(R4.3.31時点),県は,支川を含む全ての県管理河川(680河川)において,想定最大規模降雨による浸水想定区域図,計画規模降雨による洪水浸水想定区域図を作成し市町に提供するとともに「兵庫県CGハザードマップ」に掲載し(図-11),県民への周知に努めています。

浸水による被害の発生に係る情報伝達のため,県は,インターネットをとおして,河川ライブカメラ画像,雨量・水位のリアルタイム情報や河川氾濫予測情報を発信するなど,市町の的確な避難指示等の発令や水防活動を支援しています(図-12)。

総合治水の具体的な取り組み内容や,効果について,県内の10校の高校,高等専門学校と連携し,総合治水の模型を製作し,各種イベントでの出展(図-13)や出前講座(図-14)を開催しています。

4. 地域総合治水推進計画の着実な推進

地域総合治水推進計画は,前述の11計画地域において,県民,学識経験者等からなる「総合治水推進協議会」で,広く県民の意見を聴いた上で策定しています。

また,地域総合治水推進計画を着実に推進するため,フォローアップシートにより毎年進捗確認を行い,地域総合治水推進協議会に報告するとともに,県のホームページで公表しています。

5. 流域治水プロジェクトの策定

流域全体を俯瞰し,河川,下水道等の管理者が主体となり行う治水対策に加え,あらゆる関係者の協働により取り組む「流域治水」が全国的に進められています。

国土交通省では,令和3年3月に全国109全ての一級水系(県内5水系)を対象に「流域治水プロジェクト」を公表しています。

兵庫県の二級水系の流域治水プロジェクトは,県がこれまで取り組んできた総合治水条例に基づく「地域総合治水推進計画」とは別に,「総合治水」に土砂災害対策と津波・海岸高潮対策の「分野別計画」を加え,総合治水をさらに推進するものとして,令和4年3月に公表しています(図-15)。

6. おわりに

兵庫県では,全国に先駆けて「総合治水条例」に基づき「ながす」「ためる」「そなえる」の3つの柱からなる「総合治水」に流域全体で取り組んできました。

近年,台風や局地的な豪雨により大規模な水災害が頻発しており,今後も気候変動の影響で激甚化することが見込まれることから「総合治水」の重要性はさらに高まっています。

今後も,総合治水条例に基づき,国,市町,県民等と連携・協働して「総合治水」を推進し,県民の安全・安心の確保に取り組んでまいります。

(参考)

兵庫県HP:兵庫県土木部総合治水課“総合治水の推進について~都道府県初の総合治水条例に基づく対策~”

https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks13/sougouchisui-jyorei.html

【出典】

積算資料2022年7月号

最終更新日:2023-01-05

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-26

- 積算資料

- 2026-01-05

- 積算資料

- 2025-12-22

- 積算資料

- 2025-12-01

- 積算資料

- 2025-11-25

- 積算資料

- 2025-11-05

- 積算資料

- 2025-10-27

- 積算資料

- 2025-10-20

- 積算資料