毎年,人事院の初任研修に人事院研修所の客員教授として参加している。

過去の霞が関の行政実例を題材にして,事業の問題点を整理して,班ごとに議論し報告書を作る。

それを発表し,全員で質疑応答をしていく。

筆者は自身で経験した「長良川河口堰事業」に関して講師として参加している。

記事の逆転

平成8年(1996年),私は建設省河川局(現:国土交通省水管理国土保全局)の開発課長を務めていた。

開発課は全国のダム建設や長良川河口堰建設を担当していた。

そこへ,慶応義塾大学文学部の糸賀雅児教授と倉田敬子教授(当時)が訪れて来られた。

お二方はマスコミ論の専門家であった。

長良川河口堰事業の賛否の新聞報道を客観的に分析しているという。

その分析経過でどうしても理解できないことが出てきた。

そのため,私の意見を聞きたいということであった。

両教授はある数値データを示してくれた。

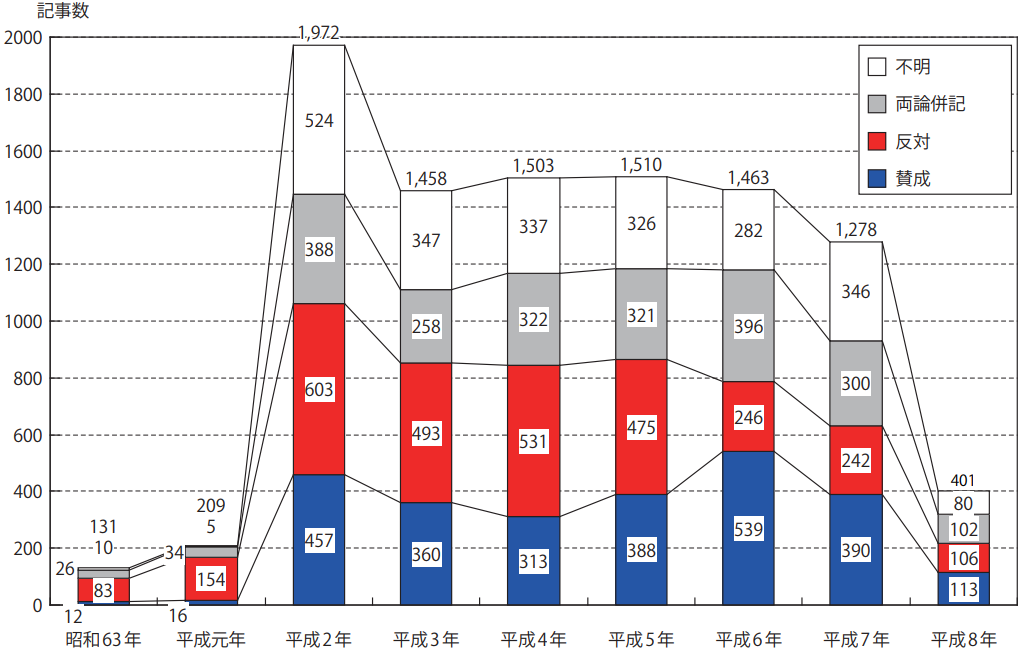

代表的な三大新聞と代表的地元紙を選んで,その報道内容を単純に「賛成」「反対」「両論併記」で学生たちに分類作業をさせたという。

そのデータを使って(図-1)を作成してみた。

先生方のデータで分かってくること

①昭和63年から始まった反対運動が平成2年ごろより一気にマスコミに取り上げられている。

成7年に堰が運用開始されると,平成8年には記事は減少している。

②この経過の中で,平成5年までと平成6年以降で,賛成記事と反対記事の数が逆転している。

両教授が訪問した目的は,これに対する疑問であった。

ありえない現象

平成5年と平成6年の1年間で,賛成記事と反対記事が逆転している。

このような現象は普通ありえない。

報道機関が報道対象,特に公共事業に関しては,どのような報道傾向にするかは新聞社内で議論し,その方向性が定まっていく。

その報道傾向は余程のことがない限り変わらない。

これが両教授の疑問であった。

長良川河口堰事業は昭和43年から始まった。

目的は濃尾平野を流れる長良川の治水と利水のための事業であり,あくまで中部圏ローカルな公共事業であった。

内水面漁業権者との補償交渉に伴う反対運動は長く続いていたが,それは公共事業の通常の課題だった。

報道も主に漁業補償の不満を伝えるものであった。

このローカルの公共事業の報道が平成2年に一変して増加している。

報道が急増したのは,新しい反対運動が東京を中心に行われたことが要因であった。

東京での反対運動

東京中心に行われた反対運動は,長良川の自然環境を守れというものであった。

環境保護のリーダーたちは「最期の清流,長良川を守れ」というキャッチフレーズを打ち上げた。

反対運動に作家の故・立松和平氏やカヌーイストの故・野田知佑氏が参加した。

東京都心でデモを行い,朝日新聞全面を使った新聞広告などでマスメディアへの露出を強めた。

新聞が反対運動を報じることによって,論調は反対側に大きく傾いていった。

反対論調は平成3年で49%,平成4年で53%と増加し,賛成の論調を圧倒していった。

平成5年になると賛成記事が少し回復している。

建設省河川局が新たに「技術報告書」や「環境報告書」を公表していったからだ。

これには両教授も理解していた。

しかし,その次の平成6年のデータが問題であった。

平成6年,賛成記事が53.9%と劇的に増加し,反対記事24.6%を圧倒してしまったからだ。

この変化はあまりにも極端である。

何かがあったはずだ。

東京の記事分析では分からない。

何か中部の現場であったのか?

この疑問に答えられるのは,当時,中部地方建設局の河川部長だった竹村氏に聞くしかない。このような疑問を持っての私への訪問であった。

報道変化の謎

報道変化のデータを提示された時,信じられなかった。

マスコミ論調は一貫して長良川河口堰に批判的だと思い込んでいた。

しかし,賛成・反対の記事が明瞭に逆転していた。

にわかには信じられなかった。

公共事業を担当していると,反対論調には敏感となる。

反対論調に対しては反論をしていかなければならない。

担当者はいつも反対論調の記事のコピーを前に,反論答弁の作業をすることになる。

机の上は反対論調の山になっている。

客観的な世論動向など思いもつかない。

建設省は長い年月の中で多くの公共事業を担当してきた。

この経験の中で,たった一年間でマスコミの報道傾向が反対から賛成へ変化したなどという事例は聞いたことがない。

私は教授方に答えられず,考え込んでしまった。

「平成6年のことで何か思い出したらご連絡する」ということでお別れした。

「平成6年,平成6年」と念仏のように唱えながら職場を後にした。

そして,翌朝,「あれかもしれない」と頭に浮かんだ。

記者発表の急増

職場の机に座り電話を取り上げ,中部地方建設局の河川部水政課に電話した。

「長良川河口堰関連で平成3〜7年あたりの河川部の記者発表の数が分かるか?」と尋ねた。

記録が残っているかが心配だったが,一週間後に中部建設局の河川部からメールが届いた。

10年近く前までの記者発表数が整理されていた。

長良川河口堰事業は中部地方建設局にとって重大な出来事であった。

そのため関連資料はそっくり丁寧に保存されていた。

その中に河川部が行った記者発表資料や回数も保管されていた。

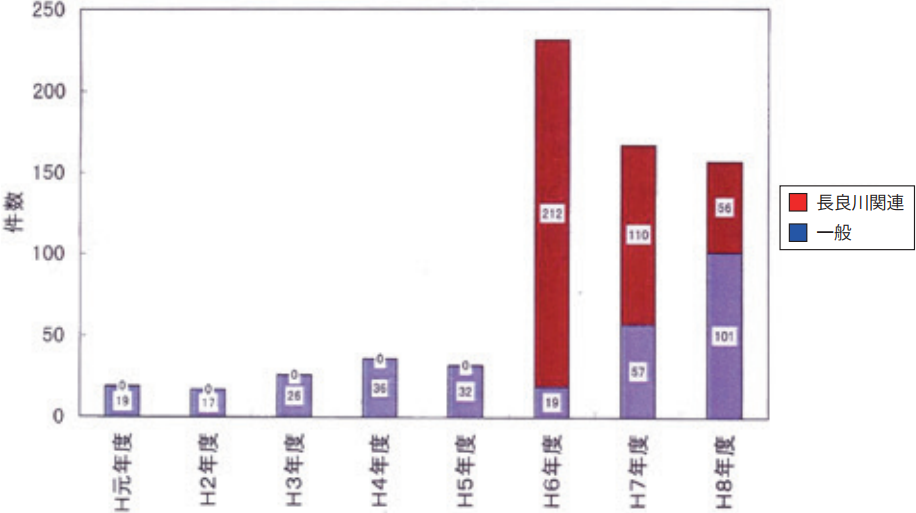

記者発表の記録を,長良川河口堰事業関連と一般行政広報に分けてきれいに整理されていた。

私の質問の意図を察してくれたのだろう。

その変遷を図にしたのが(図-2)である。

長良川河口堰反対運動が始まった昭和63年から平成5年まで記者発表はわずかであり,ましてや長良川河口堰関連の発表はない。

それが平成6年突如として増加している。

発表の内容は,長良川関連であった。

平成6年だけで212回にも達していた。

土日祝日を差し引くと公務員の働く日数は年間240日程度である。

212回も記者発表したということは,河川部はほぼ毎日,記者発表をしていたことになる。

すごいというより凄まじい。

当時,インターネットは影も形もなかった。

記者発表は全て紙ベースであった。

記事作成,必要部数のコピー,記者室への運搬,関係県,市町へのファックス,地方建設局の玄関での開示作業,電話連絡など極めて労力がかかる。

その負荷が大きい紙ベースの記者発表を年間212回も実施していた。

平成6年時点,行政分野では「情報公開」という言葉は出ていなかった。

いや逆に,データは極力出さないことが一般的であった。

理由は,いつか訴訟になった場合,係争で負けないためであった。

そのため,中部地方建設局河川部の記者発表の急増は極めて突拍子もない出来事であった。

反対派の切札と行政側の急所

平成5年,私は建設省本省河川局開発課から中部地方建設局の河川部長に赴任した。

長良川河口堰事業の最前線の責任者となった。

毎日のように岐阜県,愛知県,三重県,名古屋市,土地改良組合,内水面漁連,沿川の水防連合会,マスコミ記者たち,そして反対団体と話し合いや説明会を繰り返した。

2年後の平成7年のマスコミ公開の「円卓会議」が有名になったが,平成5年から私達は月1回程度の割合で反対団体と話し合いを持っていた。

場所は庁舎の最上階の会議室で,2〜3時間かけていた。

テーマは河口堰の治水,利水,環境について反対派から質問に答える形式で進めていた。

一般市民が理解できるよう,図や写真を工夫して進めた。

緊張感はあったが,会議は毎回穏やかに進んでいった。

ある日の会議の最後に,反対派リーダーの女性が「建設省の説明は上手だ。

しかし,あなた方を信用できない」と発言した。

私は「なぜですか?」と声を強めて質問すると,「説明はうまいが,生データを隠しているので,信用できない」と言い放った。

この一言は強烈だった。

その通りだった。

生データは一切出していなかった。

加工した図や表は大量に制作して提出したが,生データは出していない。

行政にとっては突かれたくない急所だった。

逆に,この一言は反対派の切札となった。

反対派は毎回の会議後,愛知県庁の記者クラブで「今日もデータは出なかった」「データを出さない説明は信用できない,受け入れられない」と繰り返していた。

この言葉で私たちは全否定されてしまった。

解決の出口はなかった。

「データを出せ」に対しては答えがなく下を向いてしまう。

その行政の露わな姿を記者連は見ている。

技術データの全面公開

このままでは出口がない。

反対派の切札を解き,自分たちの弱点の急所をなくしたい。

それには技術データの公開しかない。

これが出口であった。

中部地方建設局の局長に相談すると,局長は賛成してくれた。

同僚の企画部長も賛成してくれた。

その案をもって本省の河川局へ行った。

答えは「NO」であった。

長良川河口堰事業は全国の注目の的であり,データの全面公開は地方建設局の問題にとどまらない。

公共事業の全てに波及する。

大臣官房から道路局,都市局などへ説明すれば省内で反対される。

このような判断であったのだろう。

肩を落として新幹線で名古屋に帰った。

その一週間後,河川局から電話が入った。

「技術データの公開は,中部地方建設局が勝手にしたことにする。

本省は本件に関しては知らなかった」という内容であった。

これを聞いた時,一瞬涙が出そうになった。

本省の幹部たちは真剣に考え,議論してくれた。

長良川河口堰の出口は,技術データの全面公開と理解してくれた。

長良川河口堰でデータ公開すれば,霞が関の他省庁から勝手なことをするなとクレームが来る。

応援している国会議員からは弱腰だと叱られる。

本省は一身にそれらを受けることとなる。

しかし,本省は一体となって「知らなかった」で乗り切る決断をした。

それが中部地方建設局を支援する唯一の方法と判断した。

中部地方建設局河川部の凄まじい技術データの全面公開が開始された。

それ以降,平成7年のマスコミ公開の円卓会議が,反対派との討論の場となった。

しかし,彼らからは「データを隠しているから信用できない!」という言葉は一切出なかった。

河口堰後

長良川河口堰は平成7年,運用を開始した。

長良川河口堰は伊勢湾からの海水の逆流を止めた。

安心して河床の浚渫工事を進めた。

長良川の洪水位は目を見張るほど低下した。

長良川河口堰上流の淡水は,中部圏全体の水資源供給に貢献した。

2005年(平成17年)の愛知万博の際,愛知県は大渇水に見舞われた。

しかし,長良川河口堰の水がその危機を救った。

鮎,サツキマスも魚道を順調に遡上している。

中部地方建設局が情報の全面公開を実施していた平成6年,政府は「今後における行政改革の推進方策」を閣議決定し,「情報公開に関して調査審議を行うこととし,所要の準備を速やかにする」とされた。

その7年後の平成13年(2001年),紆余曲折を経て「行政機関情報公開法」が施行された。

日本の行政機関での情報公開は普遍化した。

情報公開は合意形成のインフラ

民主主義社会では,世論の多数の反対にあえば物事は止まる。

公共事業は止まらないまでも長い空白の時間を生ずる。

世論は抽象的なものではない。

マスコミ報道が世論を形成する。

選挙で選ばれる国会議員や首長は,世論を見ながら発言を繰り返す。

選挙に無縁な行政も,世論の動向を見て政策を立案する。

法律に立脚している裁判所も,世論の動向に影響を受けていく。

立法,行政,司法のどの分野も,世論動向を無視できない。

国民の価値観の変化を無視できない。

特に公共事業は,国民生活の真ん中で実施される。

そのため,世論と会話しながら進めざるを得ない。

世論を形成するマスコミと会話せざるを得ない。

会話は信頼がなければ成立しない。

人の会話も,信頼がなければ言葉は雑音でしかない。

相手に耳を傾けてもらえる前提は信頼である。

マスコミとの信頼関係とは,馴れ合いを意味しない。

情報公開によってのみもたらされる。

情報公開こそがマスコミとの会話のインフラ・土台となる。

土台がないまま会話しても徒労に終わる。

情報公開というインフラの上で,互いの考え方を述べ,意見を戦わせ,共通部分と相反部分を認識し,少しずつ共有する部分を広げていくことがコミュニケーションとなる。

繰り返すが,マスコミとの馴れ合いが信頼ではない。

「情報公開」こそが,行政と社会とのコミュニケーションのインフラである。

竹村 公太郎(たけむら こうたろう)

特定非営利活動法人日本水フォーラム(認定NPO法人)代表理事・事務局長,首都大学東京客員教授,東北大学客員教授 博士(工学)。神奈川県出身。1945年生まれ。東北大学工学部土木工学科1968年卒,1970年修士修了後,建設省に入省。宮ヶ瀬ダム工事事務所長,中部地方建設局河川部長,近畿地方建設局長を経て国土交通省河川局長。02年に退官後,04年より現職。土砂災害・水害対策の推進への多大な貢献から2017年土木学会功績賞に選定された。著書に「日本文明の謎を解く」(清流出版2003年),「本質を見抜く力(養老孟司氏対談)」(PHP新書2008年),「小水力エネルギー読本」(オーム社:共著),「日本史の謎は『地形』で解ける」(PHP研究所2013年),「水力発電が日本を救う」(東洋経済新報社2016年)など。

代表理事・事務局長 竹村 公太郎(たけむら こうたろう)

【出典】

積算資料2022年7月号

最終更新日:2023-01-16

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-26

- 積算資料

- 2026-01-05

- 積算資料

- 2025-12-22

- 積算資料

- 2025-12-01

- 積算資料

- 2025-11-25

- 積算資料

- 2025-11-05

- 積算資料

- 2025-10-27

- 積算資料

- 2025-10-20

- 積算資料