- 2023-12-11

- 積算資料

2025年、水道事業が国土交通省へ移管する。

今まで水利行政を受け持っていた河川管理者が水道行政の当事者となる。

今後、国土交通省の整備局や河川事務所は、市町村の水道事業の直接の関係者となっていく。

今まで国土交通省の河川管理者は公平な河川行政という名のもとに、ある意味では上から目線で厳格な判断を行う河川行政であった。

その河川管理者が各自治体の水道事業の苦悩や、流域の人々の苦しみを共有していくこととなる。

再び、河川行政は変身と進化を要求されていく。

未来の河川行政官たちは、なんと、やりがいのある任務を与えられたのか。

過去の水利権行政を担当してきた者として彼らに託したいことを記していく。

高度成長時期のダム計画

昭和45(1970)年、筆者は建設省に入省し、関東の川治ダム工事事務所に配属された。

特定多目的ダム法のダム基本計画に基づいて建設される最初のダムの一つであった。

私の任務は川治ダムの本体設計とダム開発水量の算定であった。

昼間はダム本体設計、夜はダム利水計算の繰り返しであった。

ダム本体設計の原理原則は、安全な構造物にすることである。

利水計算の原理原則は、開発水量を可能な限り大きくすることであった。

本体の安全性は純粋に土木技術上の課題であった。

一方の開発水量を設定する利水計算は土木技術ではなかった。

日本社会の要請を受けとめていく社会科学工学であった。

当時の社会要請とは「一滴でも多く水を開発してくれ、水を多く配分してくれ」であった。

日本社会は急速な経済発展の兆候を見せていた。

経済発展のためには「電力」と「水」が不足していた。

昭和30年代から40年代前半、各都市で停電が発生していた。

水不足による断水も当たり前のように発生していた。

ダムで多くの水を供給することは絶対の正義であった。

ダムの水量はダムの高さで一義的に決まる。

利水計算で使用する河川流量も、過去50~100年間の流量観測データで一義的に決まる。

では開発水量を大きくする工夫は何か?ダム開発基準点をダム地点ではなく、河川下流部に

セットすることであった。

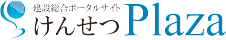

(図-1)は、ダムと都市と開発基準点の模式図である。

下流基準点での開発

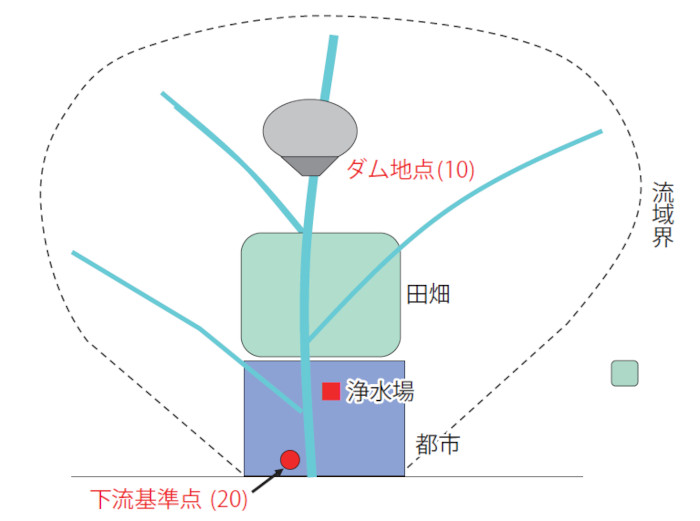

(図-2)は1年を通した河川流量を表した図である。

夏場で日照りが続くと河川流量が減少する。

既得の農業用水を侵さないように、河川流量が低下する部分にダム貯留水を放流して取水できる量が開発水量となる。

これがダム地点の開発水量であり「10」とする。

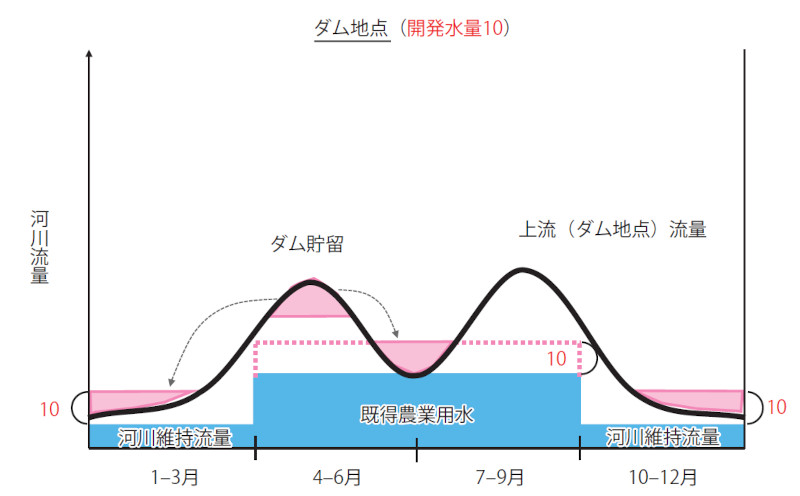

この考え方で河川の最下流で行う。

河川の下流部には多くの支川が合流して河川水量はダム地点より増えている。

下流の基準点で、既得農業用水を侵さないように、河川水量の少ない部分に向かってダム貯留水を供給する。

そうすると(図-3)で示すように「20」の開発水量が得られるのである。

「ダム開発水量の基準点を下流に設定する」考え方に流域の利水関係者の全員が同意した。

何しろ水量を一滴でも多く欲しかったからだ。

実はこの高度成長時期の計画が、現在の水道事業が苦境になる原因の一つとなっている。

取水から浄水場へのポンプアップ

国の多目的ダムの計画が立てられたのは、昭和40年代から50年代前半の高度経済成長と人口急増期であった。

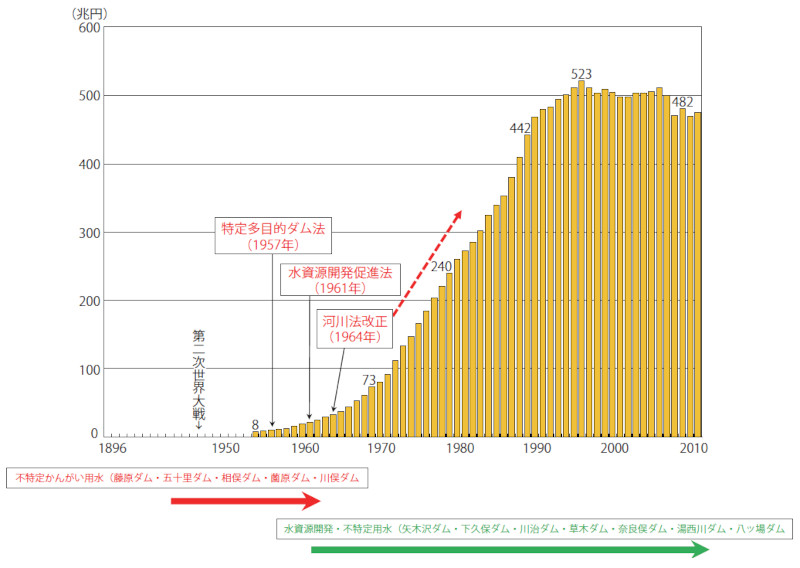

(図-4)で経済成長と河川法の変遷を示した。

曲線上にある赤の点線の矢印が大多数の新規ダム計画を立てた時期を示している。

この時期は図でも分かるように経済成長は止めどなく上昇している時期であった。

急成長する時期の基本方針は、水需要の増大に応えて開発水量を多くすることである。

開発水量を大きくするには、水開発の基準点を河川下流部に設定することであった。

水道水は都市部に配水される。

浄水場で処理された水は、対象地域の各戸や各ビルにスムーズに配水されなければならない。

そのため浄水場は高台に設置され、自然流下で受益者に配水される。

このため、河川の下流地点で取水された原水は、高台の浄水場へ電気を使ってポンプアップされることとなった。

発展激しい都市部にとって水量を確保するためなら、ポンプで下流から浄水場へ水を送る電気エネルギーなど問題にならなかった。

しかし、この下流から浄水場へ送水する電気代が水道企業体を苦しめることとなってきた。

経済成熟と人口頭打ち

昭和60年後半から平成にかけて社会の様子が変化し始めた。

(図-4)をよく見れば、日本の経済成長曲線は明治以来、成長し続けていく状態を示していた。

ところが昭和60年から平成に移るころ、成長が頭打ちになってきたことを示している。

経済だけではなく人口も同じ傾向を示していた。

過去1千年間、日本の人口曲線は常に下に凸であった。

ところが昭和60年代から人口曲線も上に凸になっていった。

初めて日本人口は減少に向かう予兆を示しだした。

この時期、水道関係者は将来の水需要増は昭和40年代、50年代に計画したものとは異なることに気が付き始めた。

しかし、平成6(1994)年に全国で記録的大干ばつが襲い、水資源関係者は渇水対応に追われた。

そのため、水需要の将来の伸びの停滞は意識下に押さえつけられ、将来の水道の課題を客観的に議論することなく時間が過ぎてしまった。

経済停滞・人口減少そして電気代の高止まり

平成の世につれ経済停滞は継続していった。

人口の伸びは次第に低下していき、遂に平成20(2008)年人口はピークを打って低減に向かった。

さらに昭和後半の2回の石油ショックにより平成の電気代は高止まりしていた。

経済と人口の成長が止まった日本において、全国の市町村自治体の水道事業の経営悪化と人材不足が急速に顕在化していった。

技術者がいない、水道企業会計が苦しい、水道料金の値上げはできない、更新事業ができない等の訴えは、全国市町村から湧き出てきた。

令和になりこの状況はますます顕在化していった。

この状況下で近代水道発祥の相模川水系の神奈川県、横浜市、川崎市等の関係者が声を合わせ「相模川からの水道の上流取水」を提案したのであった。

主な主張は

①相模川の最下流部の利水基準地点から浄水場まで、ポンプアップ送水は莫大な金額となる。

②持続可能な水道事業のため、県民市民に低廉な水道供給のため水道水を上流から取水したい。

③この実現は水道サイドのみではできない。

河川管理者の強い協力が必要である。

という内容であった。

相模川の動きは、未来の水道行政の在り方を検討する上で重要な出来事となった。

上流取水の自然流下

神奈川県、横浜市、川崎市等の関係者が声を合わせ「相模川からの水道の上流取水」を提案した背景には、彼らが誇る歴史があった。

ヘンリー・スペンサー・パーマー氏の48kmに及ぶ相模川導水による近代横浜水道の誕生があった。

相模川からの自然流下の水は21世紀の今でも重要な水源となっている。

持続可能な水道事業は自然流下という事を日々体験している。

上流から取水して自然流下させたい。

しかし、その実現は水道サイドのみではできない。

河川管理者の協力が必要である、という事も熟知したうえでの主張であった。

筆者は「上流取水で自然流下にしたい」という要望に全面的に賛意を示す。

解決の困難さはあるが克服できる。

上流取水のメリットは、

①自然流下で浄水場まで送水されるので電気エネルギーはゼロとなる。

②上流の水質は下流に比べ清浄なので水処理が容易となる。

なぜ、この優れた上流取水が難しいのか。

河川管理者の協力が必要となるのか。

上流で取水するため、主に3点の課題を解決する必要がある。

①上流取水するとその地点から下流の河川流量が減少する。

河川の減水区間は、河川環境上、特に内水面漁業に支障をきたす恐れがある。

②上流で取水するとダム開発水量が減少する。

これは(図-2)と(図-3)で説明した。

③上流取水するための新たな取水堰と浄水場までの送水路が必要となる。

これらは解決できる。

しかし、河川管理者の強いバックアップと地域の土地改良区の方々の理解と協力が必要となる。

上流取水による下流の減水区間の流量確保

日本の1級河川のほとんどと主要な2級河川の上流には、水道のためのダムがある。

それらダムは洪水調節機能も有しており、夏の洪水期に備えて水位を低下させて空き容量を準備している。

この洪水調節のための空き容量に水を貯める。

その水容量が下流の減水区間の補給の財源となる。

洪水が来襲する予測に応じて貯めた水を予備放流して洪水に備える。

さらに、洪水を貯留して洪水調節をした後に、第二次の洪水が来ないと判断できれば、洪水後期の水量を貯めて減水区間の補給の財源とする。

減水区間の補給の財源は、地域住民全体のためであり、魚類の河川環境を保持するという公共性を有しているので不特定補給とすべきである。

また、水道が上流取水することにより水利権が減少したとしても、夏期制限容量内での新しい貯留は渇水時の補給の財源となる。

渇水調整時において不特定容量があれば、流域構成員として関係者調整が取られるため安全は確保されていく。

必要ならば洪水対策と合わせた新しいダム建設も検討していく。

上流取水による取水堰と送水路のインフラ整備の解決もある。

土地改良区との連携による上流取水

日本の1級河川のほとんどと主要2級河川には、江戸時代から農業共同体が存在し農業活動をしている。

農業共同体は江戸時代から堤防を築き、頭首工(とうしゅこう)と呼ばれる取水堰を建設し、流域の下流地域全体に送水する農業用水路という配水システムを構築してきた。

農業用水路システムは言うまでもなく自然流下である。

古くから全国の津々浦々の各地で、面的な配水を行う農業用水路システムを持つ国など世界を見渡しても日本だけである。

日本の農業用水路システムは見事という言葉以外にない。

取水堰は川が山から出たところに設置されている。

送水網は旧河道を利用して自然流下で地域にくまなく配水されている。

(図-5)は石川県手取川下流の優れた事例の「七ヶ用水」である。

しかし、世界に誇る日本の農業共同体も、都市化の波と過疎化により運営は決して楽ではないと聞いている。

都市の水道サイドと農業サイドが連携して、取水堰を改築し、浄水場へ通ずる農業用水路を水道の他目的で使用させてもらう。

もちろん当該地域の農家も同じ水道で生活している流域共同体のメンバーである。

日本各地の流域において、自分たち自身の水道を自然流下という持続可能な姿で再構築していく時期になった。

流域関係者による協議と連携のみが、各地域の水道問題を解決していくこととなる。

江戸時代から地域の農業を支えてきた農業用水路、江戸に住む人々の水を運んでいった玉川用水、近代水道の幕開けをした横浜水道、これらは全て自然流下によるインフラであった。

未来の日本列島の水道は全て、エネルギーゼロの自然流下で再編されていかなければならない。

未来に向かって、各々の流域において、河川管理者、水道事業者、農業事業者、内水面事業者そして都市住民の連携が必要となっていく。

竹村 公太郎(たけむら こうたろう)

特定非営利活動法人日本水フォーラム(認定NPO法人)代表理事・事務局長、博士(工学)。

神奈川県出身。1945年生まれ。

東北大学工学部土木工学科1968年卒、1970年修士修了後、建設省に入省。

宮ヶ瀬ダム工事事務所長、中部地方建設局河川部長、近畿地方建設局長を経て国土交通省河川局長。02年に退官後、04年より現職。

土砂災害・水害対策の推進への多大な貢献から2017年土木学会功績賞に選定された。

著書に「日本文明の謎を解く」(清流出版2003年)「、本質を見抜く力(養老孟司氏対談)」(PHP新書2008年)、「小水力エネルギー読本」(オーム社:共著)、「日本史の謎は『地形』で解ける」(PHP研究所2013年)、「水力発電が日本を救う」(東洋経済新報社2016年)など。

【出典】

積算資料2023年10月号

最終更新日:2024-03-25

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-26

- 積算資料

- 2026-01-05

- 積算資料

- 2025-12-22

- 積算資料

- 2025-12-01

- 積算資料

- 2025-11-25

- 積算資料

- 2025-10-27

- 積算資料

- 2025-10-20

- 積算資料

- 2025-10-09

- 積算資料