- 2024-04-02

- 積算資料

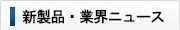

一般社団法人 運輸デジタルビジネス協議会(以下TDBC)は、運輸業界の課題解決を推進する非営利団体であり、貨物、旅客、建設事業者と技術を持った企業が共創して、業界を安心・安全・エコロジーな社会基盤に変革し、業界・社会に貢献することを目的とし、それぞれ課題の解決策を模索し、社会実装を目指している。

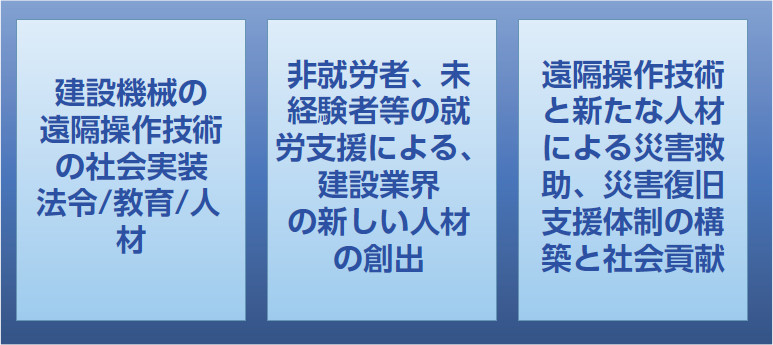

TDBCの建設業界に特化したワーキンググループでは、重機の遠隔操作の実現により、新たな人材の創出、重労働の軽減を目指している(図- 1)。

【図-1 TDBC概要】

建設業界の人材不足

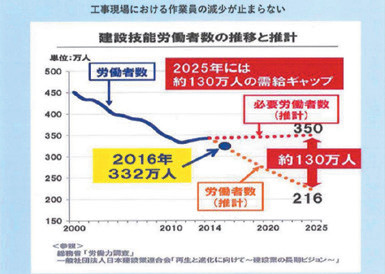

建設業界での人材不足は大きな課題であり、 2021年の労働力調査では20歳代以下の就業人口が全体の12% 程度(図- 2)、団塊世代が引退する2025年には約130万人の労働力が不足するといわれている(図- 3)。

いわゆる建設業界の2025年問題である。

TDBCでは現場の生産性向上を目指した自動化に取り組むことにした。

2019年からの取組において資材保管場所認識の自動化等を経て、建設機械の遠隔操作がeスポーツプレイヤーやプロゲーマーとの親和性が高いのではとの仮説から、そういった人材のセカンドキャリアと若い就労困難者がチャレンジできる可能性を考えた。

遠隔施工の実証実験としての「e建機 チャレンジ大会」開催までの歩み

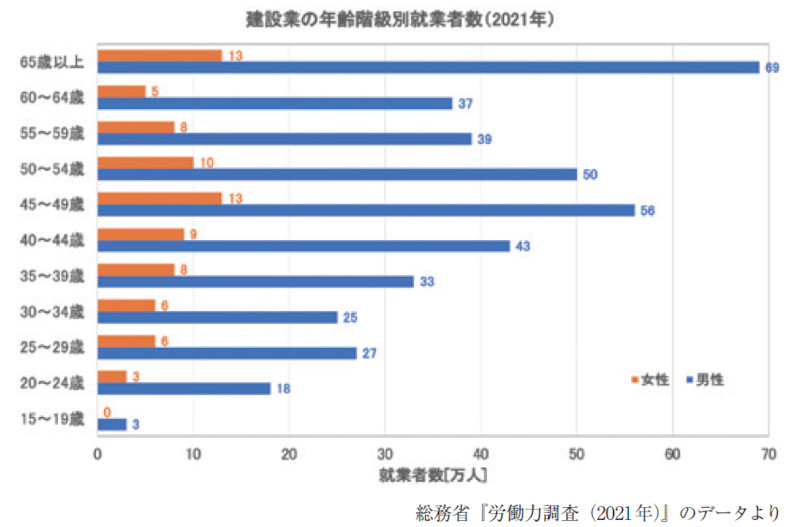

Caterpillar Cat Command( 通称CATコマンド)とウェアラブルグラスを組み合わせ、実際の建設機械を遠隔操作するシステムを実験した。

しかし、逆光、日陰での視認性の大きな劣化、距離感がつかめないなどの課題を発見(図- 4)、 TDBC会員の伊藤忠TC建機株式会社がARAV株式会社とで開発していた遠隔操作システムの実証実験を進めることになり、オペレータ向けトレーニング施設を持つ一般社団法人千葉房総技能センターを会員に招待し計画を進行させた。

e建機 チャレンジプレ大会の開催から本大会へ

2021年度では、この技術の実用化に向けた実証実験の場を「e建機® チャレンジ大会」として開催することとした。

e建機® チャレンジ大会の開催目的は下記図- 5に示す通り。

まず、安全性の担保、プレイヤーの操作性の確認、競技ルールの策定などを確認するためのプレ大会を実施した。

結果、通信品質の課題があげられたが、確認すべき事項は解決策を含め目的は達せられ、本大会を2022年10月26日に開催することを決定した。

国土交通省においても遠隔施工技術の研究が進められており、国土交通省とのタイアップ企画として開催の承認を得て、ご挨拶をいただいた。

そして、国土交通省主催で11月に開催された「遠隔施工等実演会~施工DXチャレンジ2022 ~」に招待され、参加することになった。

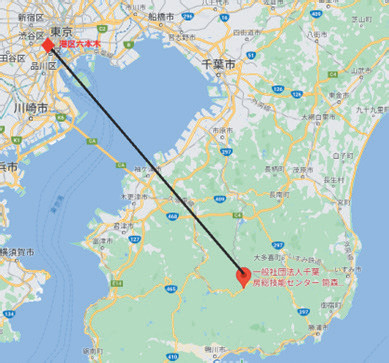

TDBC事務局(ウイングアーク1st株式会社内)のある六本木の高層ビルから、千葉県夷隅郡大多喜町にある一般社団法人千葉房総技能センターの筒森AIセンターの建設機械が、建機オペレータ、 eスポーツプレイヤー、プロゲーマーによって操作された(図- 6)。

業界紙、地方一般紙、全国紙、ネットニュース、 eスポーツメディアをはじめ、下記のTVニュースなど多くのメディアに取り上げられた。

2022年10月27日 テレビ朝日 ANNニュースワイドスクランブル

2022年11月8日 NHK 首都圏ネットワーク

2023年1月11日 NHK おはよう日本

第2回e建機 チャレンジ2023の開催

第1回大会を無事に終え、さらに遠隔操作システムの改良、新たな映像技術の模索、通信課題の克服、安全対策を行い、“Challenge to evolution”と題し、前回からの進化を見せる大会として計画された(図- 7)。

開催日を9月1日防災の日として災害復旧支援としての有効性を示すことになった。

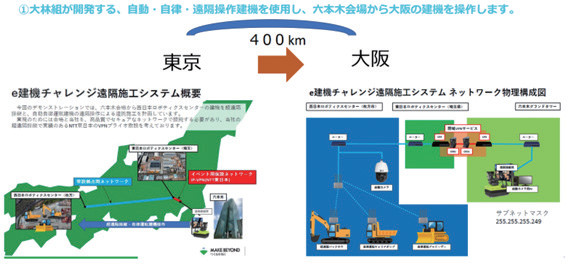

- Distance:距離70Km ⇒ 400Km

- Communication:通信技術 衛星/ 閉域網/LPWA/屋外Mesh WiFi

- Video technology:映像技術3Dカメラ

- Safety technology:安全技術AI警報装置等

- Pilot:プレイヤー 学生/ 女性/eゲーマー

- Co-creation:共創 電力業界との業界を超えた連携

【図- 7第1回からの進化】

当日は、TDBC代表理事 小島薫の挨拶、続いて、国土交通省 大臣官房 参事官(イノベーション)グループ 施工企画室 企画専門官 矢野公久氏よりご挨拶をいただいた(写真- 1)。

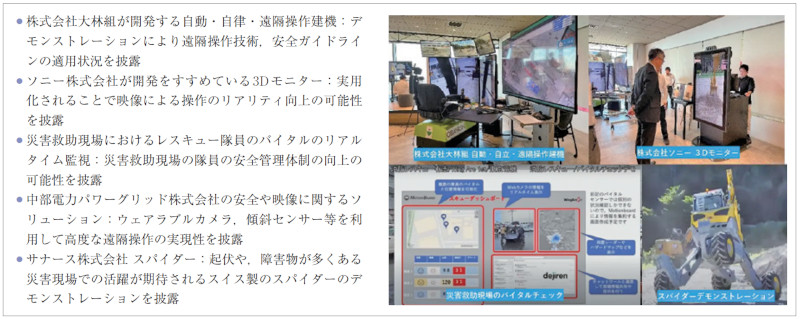

同時に遠隔操作技能競技に加え、関連技術の紹介も行った(図- 8)。

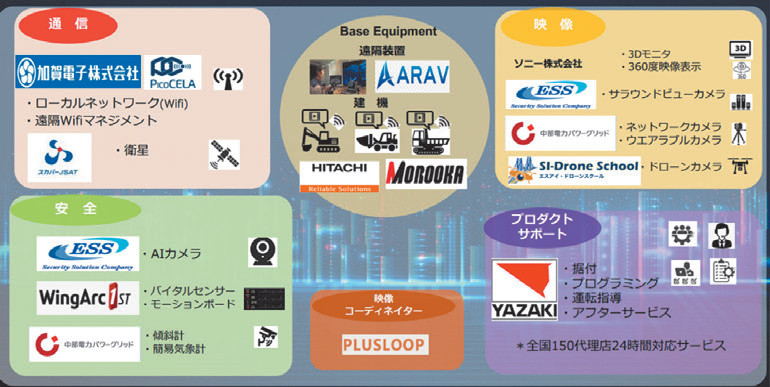

TDBCが目指すオープンイノベーション

e建機® 遠隔システムプラットフォームはオープンイノベーション(共創)のもと、技術を持った企業の共創により実現している(図- 9)。

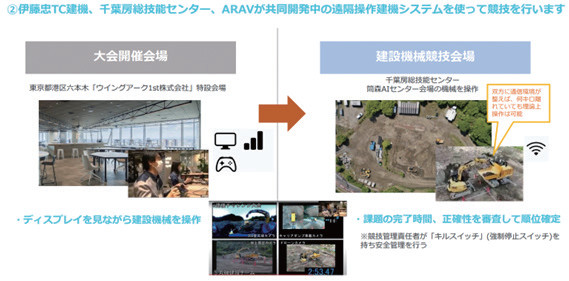

e建機® チャレンジ2023では二つの遠隔操作システムを紹介した。

一つは伊藤忠商事、伊藤忠TC建機、千葉房総技能センター、ARAVが開発しているシステムで、こちらのシステムで千葉県大多喜町筒森の建機の操作で競技を行った(図- 10)。

もう一つが、株式会社大林組が開発している自動・自律・遠隔操作建機で、こちらは、六本木会場から大阪枚方にある大林組の西日本ロボティクスセンターの建機の操作をした(図- 11)。

競技の模様と結果

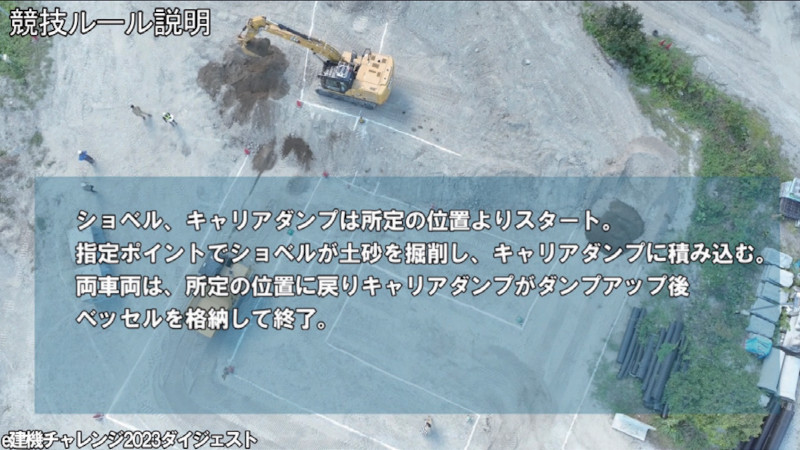

競技参加は4チーム。

2名一組でバックホウの操作とキャリアダンプの操作をそれぞれ行い、タイムと正確性を競った(写真- 2、3)。

途中、建機からの映像が届かなくなるというトラブルが発生し、すぐに原因究明の調査を行い、 1時間程度で回復。

原因は突き止められており、運営上のチェック体制を強化すれば全く問題ないことを確認済み。

通信は前回と比べて、映像の中継の分離、衛星回線を利用することで飛躍的に改善された。

建設機械会場での作業者のバイタル計測、操作パイロットのバイタル計測を行い、センサーからのデータ送信周期がさらに短くなることでよりリアルタイム性が増し、万一の場合の迅速な対応が可能となる見込みである。

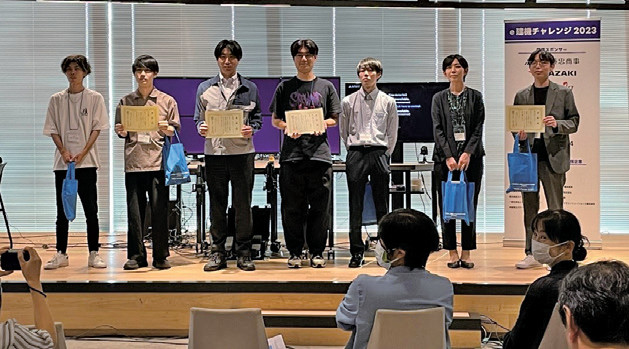

競技の結果は、拮抗したスコア差であったが、建設エキスパートチームが優勝を獲得した(写真- 4)。

優勝

建設エキスパートチーム

丸磯建設株式会社で働くプロの建設機械オペレータ

準優勝

プロゲーマーチーム

プロゲーマーであり、1名は建設機械のオペレーション可能な方

第3位

学生eSportsチーム

駒澤大学eSportsサークルの所属

第4位

社会人チーム

コンタクトセンター業務企業の社員

e建機 遠隔操作プラットフォームとしての社会実装に向けて改善を続けてゆく

建設機械のオペレータではなくとも、少しのトレーニングでプロの熟練オペレータに遜色のない操作の実現が可能であるとの実証結果が得られた。

さらに、3Dモニターの活用による奥行の把握とデータ圧縮技術の進化による映像データ転送遅延(レイテンシー)の改善が行われることにより、作業品質と作業効率(生産性)が向上し、精密な建設機械のオペレーションが可能となるはずで、今後も改善を行い、実証実験を進め社会実装へと進めていく。

「e建機」は商標登録済みで、将来広くこの言葉が認知され社会と業界が変わることになればと考えている。

TDBCはこのプラットフォームの社会実装を目指し、新たな人材の創出による人材不足と安全な施工、災害支援活動への未来を目指していく。

- 開催スポンサー様

伊藤忠商事株式会社 矢崎総業株式会社

ウイングアーク1st株式会社 株式会社大林組

中部電力パワーグリッド株式会社 株式会社ベルシステム24

ソフトバンク株式会社 大塚製薬株式会社

一般社団法人千葉房総技能センター

EP Rental株式会社 伊藤忠TC建機株式会社

サナース株式会社 ARAV株式会社 加賀電子株式会社

ソニー株式会社 株式会社イーエスエス

スカパーJSAT株式会社

株式会社フルハウス 株式会社プラスループ

(順不同)

https://www.youtube.com/watch?v=n-847ddeYFY

【出典】

積算資料2024年1月号

最終更新日:2024-04-02

同じカテゴリーの新着記事

- 2025-12-22

- 積算資料

- 2025-12-01

- 積算資料

- 2025-11-25

- 積算資料

- 2025-10-27

- 積算資料

- 2025-10-20

- 積算資料

- 2025-10-09

- 積算資料

- 2025-09-29

- 積算資料

- 2025-09-22

- 積算資料