1. はじめに

高速道路では、本線のり面や休憩施設の園地部等に環境保全、景観対策等のためさまざまな緑化を行っている。

これら緑化した樹木等は、生育により伸長するため、除草のための草刈り、枝の剪定、間伐、伐採等の維持管理作業を行っているが、東日本高速道路株式会社(以下、「当社」という)では、これら維持管理作業で発生する草木混合材を有効活用すべく、これまで、堆肥を製造し新規建設区間等の緑化資材として循環利用してきたところである。

しかしながら、新規建設区間の整備進捗に伴い、製造した堆肥の今後の活用量が減少するため、「新たな緑のリサイクル」として、上信越自動車道富岡インターチェンジに、バイオマスガス化発電プラント(以下、「バイオマスプラント」という)を整備し、令和3年9月から実機における実証試験を行っている(写真- 1)。

2. 植物バイオマスガス化発電とは

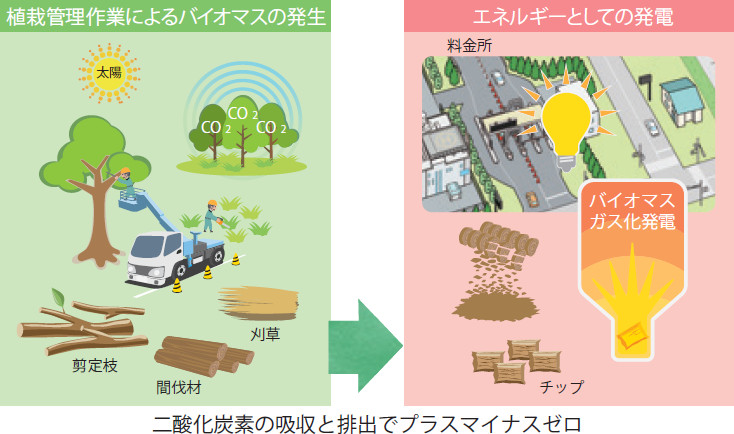

バイオマスガス化発電とは、植物バイオマスを熱分解で加熱しガスを発生させ、そのガスをエネルギーとして発電を行うものである。

植物バイオマスを燃焼することにより二酸化炭素が排出されるが、これはもともと光合成で吸収した二酸化炭素に由来しているものと考えられるため、植物バイオマスを燃焼しても空気中の二酸化炭素の量はプラスマイナスゼロとなり「カーボンニュートラル」なエネルギー源といえる(図- 1)。

3. プラント設備の概要

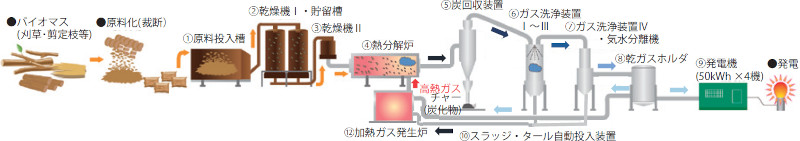

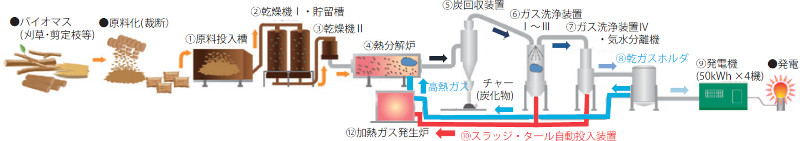

本バイオマスプラントは、維持管理作業により発生する草木混合材料の発生状況を勘案し、小規模なバイオマスプラントでも効率的にエネルギー転換を図り利用できる、熱分解によるガス化方式を採用している。

また、熱分解ガス化方式では、高速道路の維持管理作業において発生する草木混合材料という特性を踏まえ、ガス化に用いる原料種類を限定せず、かつ高い熱量のガスを得ることを目的として、外熱式水平ロータリーキルンを採用している。

さらに、当社のバイオマスプラントにおける過去からの知見を踏まえ、原料の乾燥、定量供給およびガス生成に適した機器選定、設備配置により、効率運転を考慮した構造としている(図- 2)。

4.バイオマスプラントの特徴

植物バイオマスを活用した発電においては、良質なガスを得ることが重要となってくる。

当社では、バイオマスプラントにおける過去の知見から「熱分解時の加熱ガス温度が高いほど熱分解後のガス発生量が増加する」という傾向を踏まえ、熱分解では約800℃の高温を維持するようにしている。

また、高温を維持するためには多量の熱エネルギー源が必要となるが、効率的な熱エネルギー源を確保するため、さまざまな検討や対応を行ってきた。

さらに、高速道路の維持管理作業において発生する草木混合材料をガス化に用いることで、多くのスラッジ・タールが発生したガスに含まれていることから、配管内での固着が課題であった。

このため、発生したガスの洗浄方法や洗浄後に残るスラッジ・タールの有効活用についてもさまざまな検討、対応を行っている。

(1) 熱分解ガスの燃料利用

植物バイオマスプラントの仕組みは、熱分解ガスを用いてエンジン発電機で発電する機構としているが、本バイオマスプラントでは熱分解で発生したガスを発電用のガスエンジンで使用するほか、加熱ガス発生炉へ流れる構造とし、発生したガスの効率的活用を図っている(図- 3青矢印)。

これにより、熱分解のための加熱用燃料(A重油)の削減を図ることで、バイオマスプラントの全体から発生する二酸化炭素排出量の削減を図っている。

(2) スラッジ・タールの再利用

本バイオマスプラントで用いる原料は、他の木質系バイオマスガス化発電に使用する材料とは違い、草木混合材料を原料としているためスラッジ・タールといった油系の残渣が熱分解後のガスに含まれている。

このため、本バイオマスプラントでは、熱分解後のガスを水洗浄することでスラッジ・タールを除去し、貯留槽において、その洗浄水とスラッジ・タールを分離させる構造としている。

過去に行った別の実証機では、分離させたスラッジ・タールを産業廃棄物として処理していたが、このスラッジ・タールは可燃物であり、また高い熱量が得られるため、ガス洗浄装置から加熱ガス発生炉に搬送する構造に改良している(図-3赤矢印)。

これにより、熱分解に必要な加熱用熱エネルギー源として利活用が可能となり、熱分解のための加熱用燃料(A重油)の削減を図ることで、バイオマスプラントの全体から発生する二酸化炭素排出量の削減を図っている。

5. 新たな緑のリサイクルにおける環境性能

(1) CO2排出量の低減効果

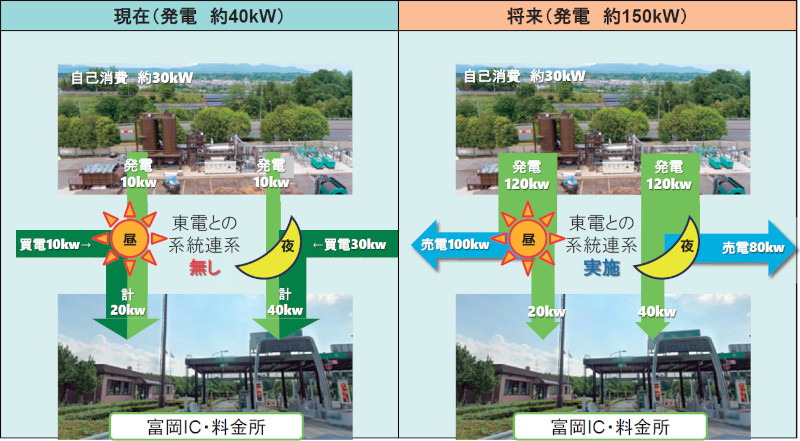

現在、電力の逆潮流を防止するために発電機2機を用いて約40kW程度の発電を行っているが、今後、本格的な運転においては発電機3機を稼働させることで、最大約150kWの発電を目指している。

この発電した電気のうち、インターチェンジで使用する20~40kWの電気とバイオマスプラントで使用する自己消費電力(30kW)を差し引いた80~100kWの電力を外部に利用することを考えている(図- 4)。

これにより年間約100万kWhの発電を行うことが可能で、電気の使用に伴う二酸化炭素排出量の削減が期待できる。

(2) 植物廃棄物の排出量削減および残渣(炭)の有効利用

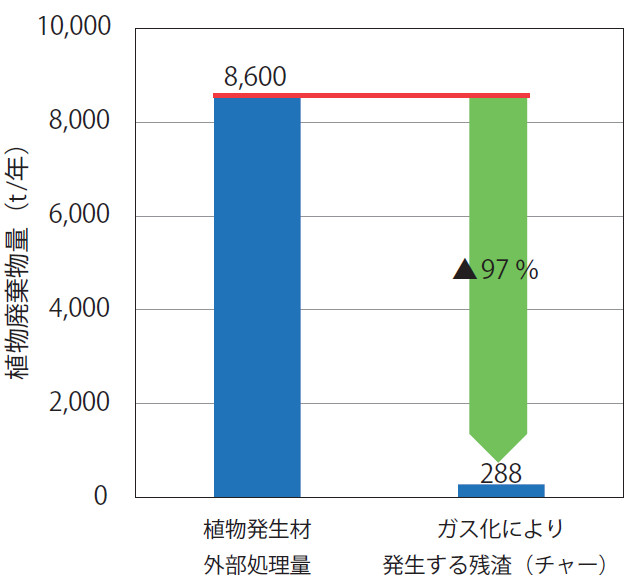

草木混合材料は、バイオマスプラントによるガス化を行うことでその質量・体積が大幅に減容し、植物廃棄物の総体的な排出量を減少させることができる(図- 5)。

また、本バイオマスプラントで草木混合材料を熱分解炉で蒸し焼きにして乾ガスを抽出し、残渣として最終的に炭が発生する(写真- 2)。

炭は、カルシウムなどのミネラル成分が含まれていることや、炭の持つ多孔質構造が、有益な微生物の増殖を促すなどの効果があるといわれており、農業用資材や土壌改良材として有用であることは一般的にも知られている。

当社ではこの炭の有効活用を図るため、残渣の炭を特殊肥料として登録(申請中)するとともに、有機肥料と混合した肥料や土壌改良材に使用するなど、すべての炭の有効活用を図っている。

6. おわりに

草木混合材料を用いた本バイオマスプラントは、国内では例を見ない試みであり、引き続き実績データを蓄積しつつ効率運用を行うこととしている。

このバイオマスプラントによる「新たな緑のリサイクル」のほか、多くの草木混合材料を捨てることなく着実にリサイクルを図ることにより、二酸化炭素排出量の削減と循環型社会形成への一層の貢献を図っていく所存である。

【出典】

積算資料2024年9月号

最終更新日:2024-12-17

同じカテゴリーの新着記事

- 2025-12-22

- 積算資料

- 2025-12-01

- 積算資料

- 2025-11-25

- 積算資料

- 2025-10-27

- 積算資料

- 2025-10-20

- 積算資料

- 2025-10-09

- 積算資料

- 2025-09-29

- 積算資料

- 2025-09-22

- 積算資料