設立目的

BIMライブラリ技術研究組合(BLCJ)は、BIMライブラリコンソーシアム(BLC)(2015年10月設立)を母体として、技術研究組合法に基づく組織として、2019年8月に国土交通大臣の認定を受けて設立された。

技術研究組合は、産業活動において利用される技術に関して、組合員が自らのために共同研究を行う相互扶助組織(非営利共益法人)で、各組合員は、研究者、研究費、設備などを出し合って共同研究を行い、その成果を共同で管理し、組合員相互で活用することとされている。

研究開発終了後には会社化などにより研究成果の円滑な事業化が可能になっており、目的のために活動する時限的組織が本質である。

試験研究の目的

設立時の目的として、「BIMによる円滑な情報連携の実現のため、繰り返し利用される建築物の部材・部品の形状や性能などのデータ(BIMオブジェクト)を標準化し、その提供や蓄積を行うBIMライブラリを構築・運用するとともに、現在BIM導入を検討・開発中でその効果が大きい分野との連携を図ることにより、効率的な建築物のプロジェクト管理などを実用化することを試験研究の目的とする。

(以下省略)」とし、定款第1条では、主たる事業として以下を掲げて、効率的な建築プロジェクト管理の実用化に資することとしている。

①建築物の部材・部品の形状や性能などのデータ(BIMオブジェクト)の標準化

②BIMライブラリの構築・運用

③BIM導入の効果が大きい領域との連携(建築確認・標準仕様書とBIMとの連携を想定)

また2023年度から「BIMを用いた建築確認の実施に向けた検討」(実務のツール開発)を関連事業として追加した。

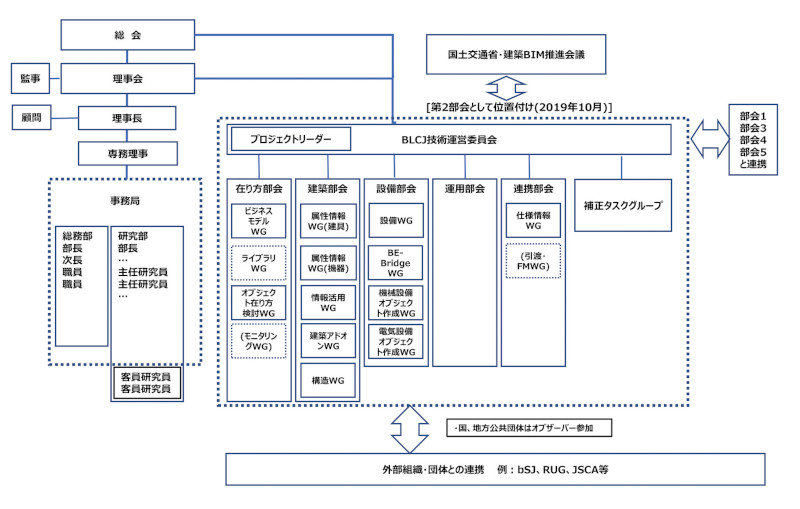

研究体制

2024年11月現在でBLCJに参加する組合員は、77企業、18団体、5個人であり、図-1に研究体制を示す。

BLCJ BIMオブジェクト標準Ver.2.0

BLCJは、設立において目標の一つとしてきた「BLCJ BIMオブジェクト標準Ver.2.0(略称BLCJ標準Ver.2.0)」を当組合のホームページ(https://blcj.or.jp)で2023年12月に公開した。

この成果は、多くの関係者の長年のご尽力と建築研究所からの官民研究開発投資拡大プログラム(PRISM)予算の支援によるものである。

BLCJ標準Ver.2.0は、BIMの活用が拡大する中で課題となっている「円滑な情報伝達の実現」を目的として、BIMの属性情報の標準化を図ったものである。

これは建築BIM推進会議の工程表でも目標の一つとして示されている。

この標準の主な特長は、

①英国NBSオブジェクト標準の構造を保持しつつ、日本のきめ細やかなものづくりの技術基準に対応していること。

②実務者の視点から、設計・施工・製造段階の主要な情報を属性情報に取り込み、標準化することで、2025年度に予定されるBIMを用いた建築確認に関連する活動を支援すること。

③分類コードは国内用のCI-NETコードとグローバルな対応を視野にUniclass、OmniClassとの対応していること。

④対象品目を拡大し、太陽光発電装置や建築確認に必要なダンパーなどの設備機器などを加えていること。

標準の整備において、用語・定義などを共通化することで、設計・施工・製造などの建築生産プロセスでの情報伝達を、より正確に、よりスピーディーに、またミスの削減を図ることによって、生産性の向上を図ることと、BIM関連デジタル技術の開発促進も大いに期待できる。

現在建築BIM推進会議のもとに設置された標準化TFで、その他の標準も含めて整理が進行しており、特に構造と設備に関してはBLCJ標準Ver.2.0が全面的に採用される見通しである。

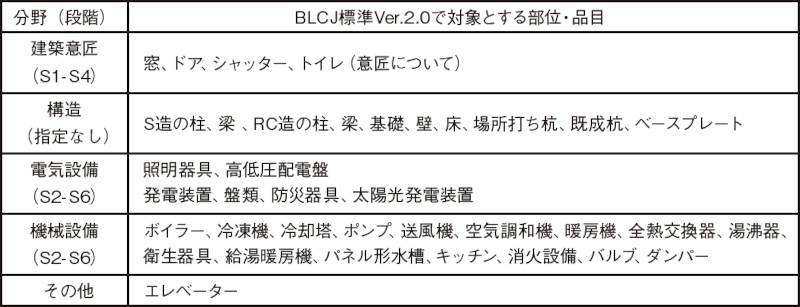

標準を整理した範囲を表-1に示す。

建築領域の検討

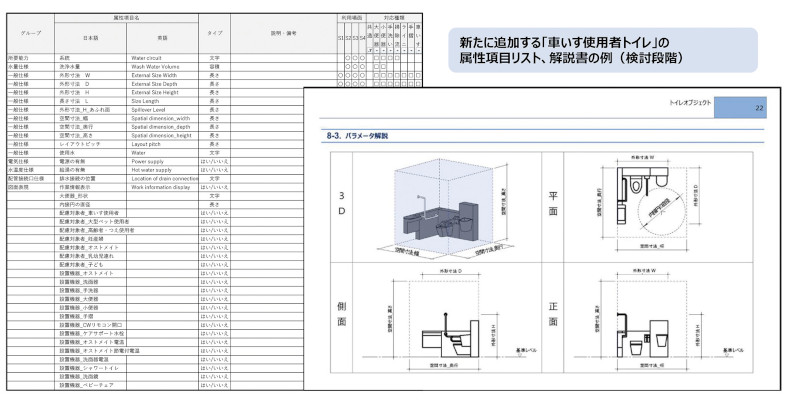

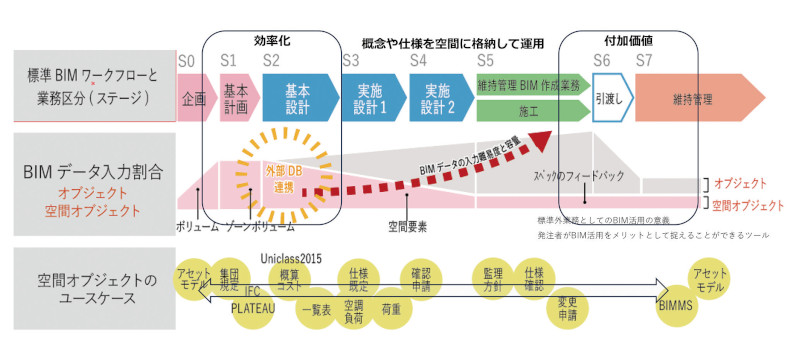

BLCJ標準Ver.2.0の拡充として、窓、シャッター、ドア、トイレについてタイプの追加(例:車いす使用者トイレなど)検討を実施し、属性情報WG(空間オブジェクト)を設置し、空間オブジェクト[ S1 ~ S7]の属性情報の検討を実施している。

「空間オブジェクト」は設計BIMワークフローガイドラインにおける、ボリュームモデル、ゾーニングボリュームモデル、空間要素の総称であり、壁などのオブジェクトに囲まれた空気のかたまりのようなもので、BIMモデルに不可欠な主要部材であるが、実際の建物においては空間として認識され目には見えない。

「シンプルな空間に内蔵されて伝達される情報」は発注者、設計者、施工者、メーカー、維持管理者の立場を超えて共有の資産になる可能性がある。

また設計から維持管理などにおける業務の合理化や外部データ連携の円滑化を目的に属性情報WGにおいて、BLCJ標準に掲載する情報の整理を実施する(図-2、3)。

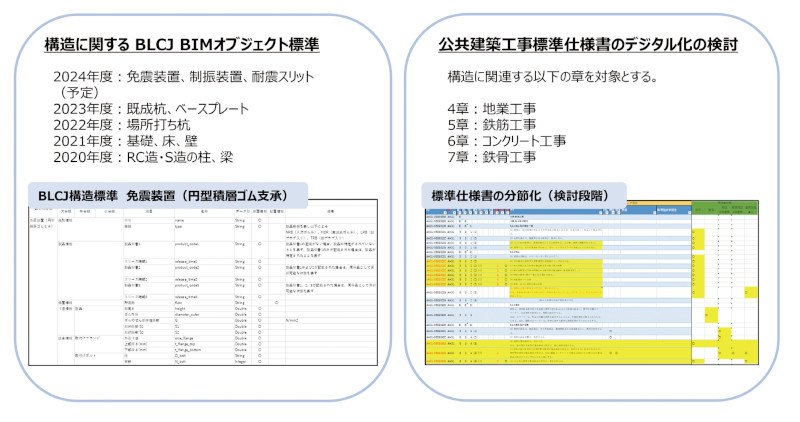

構造関係では、BLCJ構造標準<改訂 6版>として、免震装置の属性情報を検討。

制振装置、耐震スリットも検討予定しており、また公共建築工事標準仕様書のデジタル化の検討を進めている(図-4)。

設備関係の検討

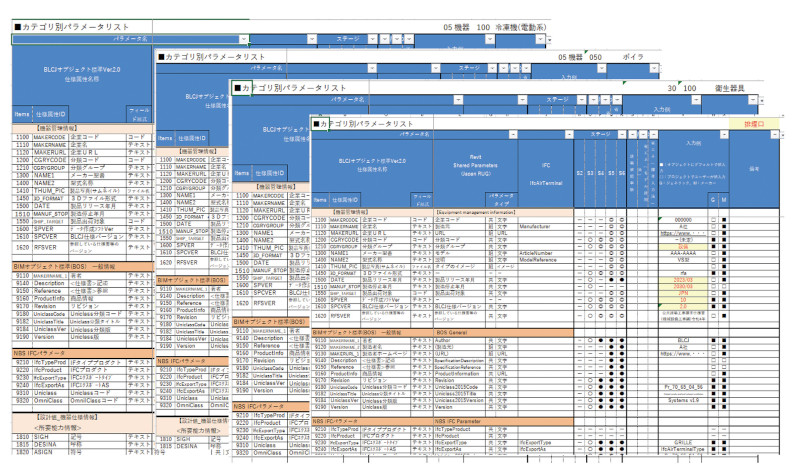

設備関係の標準を図-5に示す。

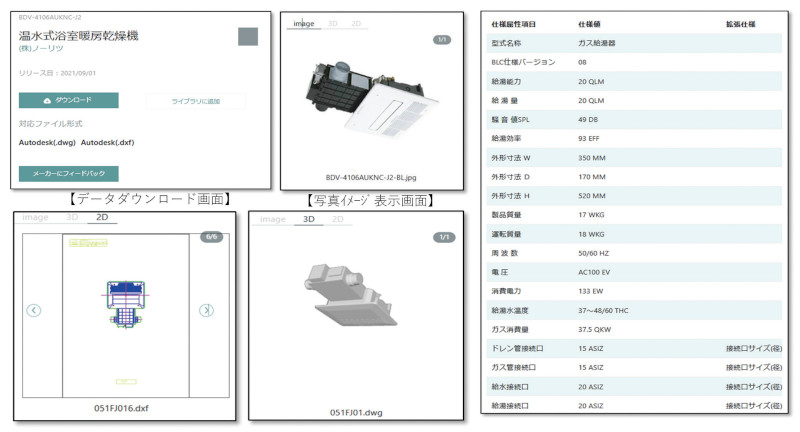

BLCJ標 準Ver.2.0に基づくオブジェクト

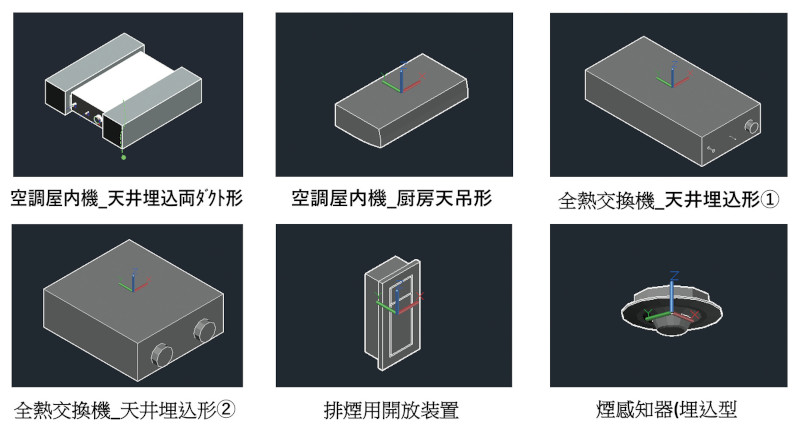

BLCJ標準Ver.2.0に基づく設備オブジェクトの例を図-6に示す。

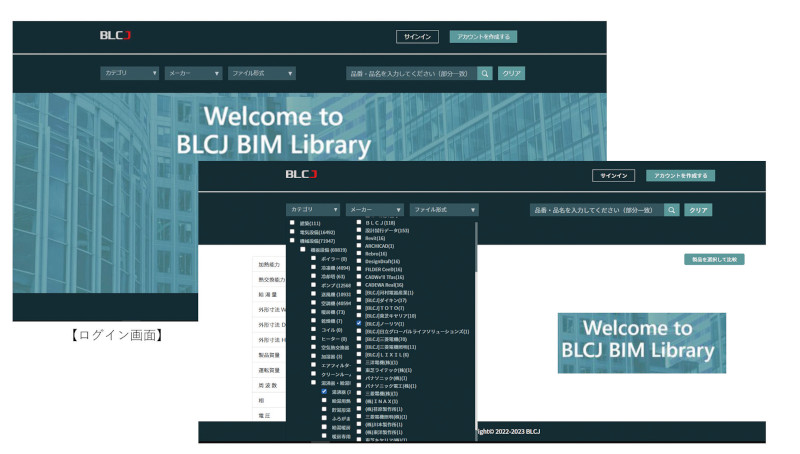

BIMライブラリ

試験用のBIMライブラリの概要を示す。

現在組合員によるさまざまな検証を行っている段階である(図-7、8)。

円滑な情報連携

(「BIMを用いた建築確認の実施に向けた検討」)

BIM図面審査の申請に必要な提出データはPDF図面とIFCモデルである。

しかしこれだけでBIMによる整合性の担保をどうすべきかを検討した結果、審査者がネーティブデータを見ないのであれば、審査者がPDFとIFCを見ただけでは、整合性の根拠を確認することができない。

また、「テンプレート」は柔軟性のある作業環境であって、設計者が入力しやすくすることによる「誘導力」はあっても一意に定める「拘束力」はない。

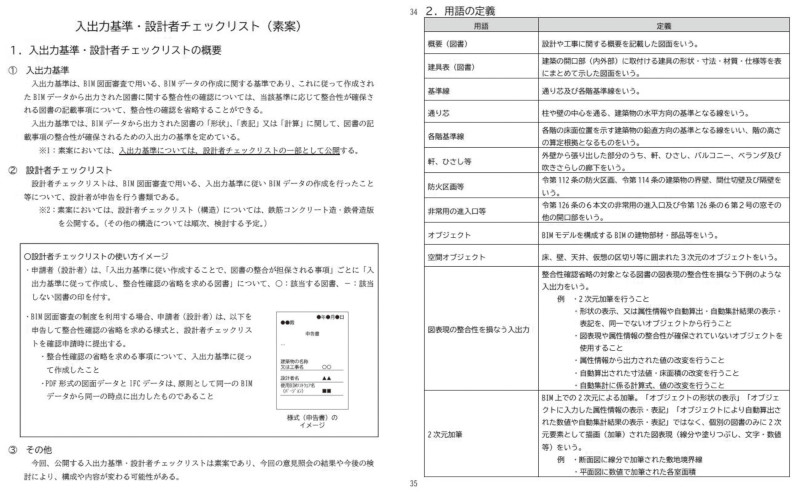

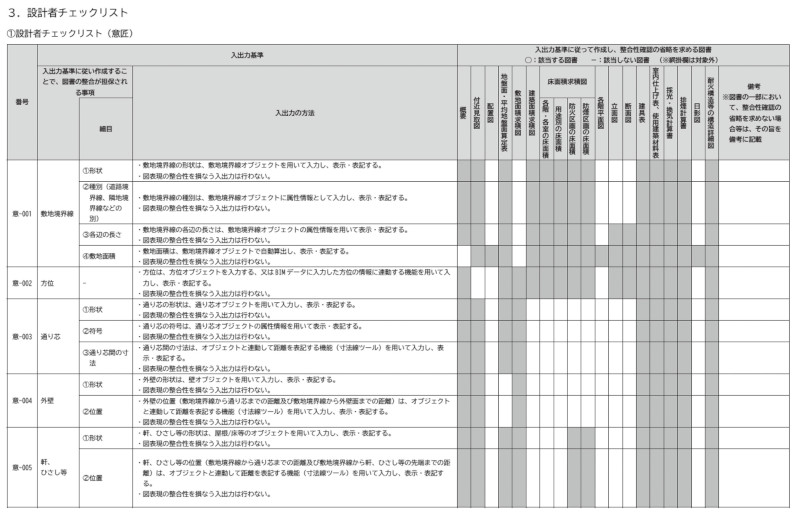

このため、「BIMデータの整合性を設計者が宣言する」方向の、「入出力基準・設計者チェックリスト」の作成となり、パブコメを経て、内容の整理がされている段階である。

入出力基準・設計者チェックリスト(抜粋)を図-9、10に示す。

パブコメ、その他の技術的な検討を踏まえ、入出力基準・設計者チェックリストの改定版を作成する予定である。

【出典】

建設ITガイド2025

最終更新日:2025-07-22

同じカテゴリーの新着記事

- 2025-07-14

- BIM/CIM&i-Construction | 建設ITガイド