はじめに

地球温暖化による気候変動の影響について警鐘が鳴らされるようになって久しい昨今、その原因の1つとされる地球温暖化ガス、中でも二酸化炭素(CO2)の削減は社会的課題として各所でさまざまな取組みが進んでいます。

建設分野も例外ではなく、産官学それぞれ、あるいは連携によりCO2削減に資する技術の研究開発と、それらを社会実装するための施策の整備が進められています。

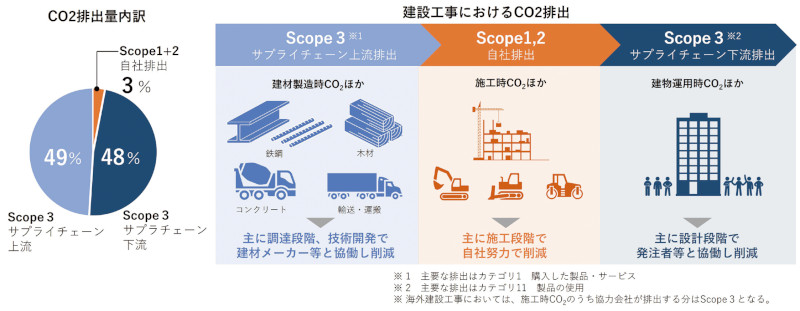

建設工事におけるCO2排出量の特徴として、建設機械の燃料消費や電力消費といった建設現場での直接的な排出よりも、サプライチェーン上流側である使用資材の製造過程で生じる間接的な排出の方が大きいことが挙げられます(図- 1)。

これは、主要資材である鋼材とコンクリートのCO2排出量の大きいことが主因です。

この内、コンクリートのCO2排出量は、主にセメントに由来するものであり、原料である石灰石(主成分は炭酸カルシウム、CaCO3)から焼成によってCO2を取り除き、酸化カルシウム(CaO)を得るというセメントの製造工程によってもたらされます。

セメントのCO2排出量は766kg-CO2/t程度とされており、そのセメントを1m³当り300~400kg程度用いる一般のコンクリートは230~300㎏/m³程度ものCO2を排出していることになります。

重機の燃料である軽油のCO2排出量が2.6kg-CO2/ℓ程度であり、コンクリート1m³のCO2排出量は軽油100ℓのそれとほぼ同じですので、コンクリートのCO2排出量が如何に多いかが分かります。

このため、コンクリートのCO2削減は、建設分野における脱炭素化の必須課題となっています。

一方で、コンクリートの性質として、CO2に触れるとコンクリート組織中に含まれるカルシウム(Ca)とCO2が化学的に反応し、コンクリートの中でCaCO3を生成してCO2を吸収・固定する「炭酸化」という現象が古くから知られています。

炭酸化は、空気中に含まれる微量のCO2(0.04%程度)でも生じるため、一般には長い年月をかけてコンクリートのp Hをアルカリ性から中性に変化させて鉄筋を保護する機能を弱める「中性化」という劣化現象とされています。

しかし、炭酸化によってコンクリートが脆くなったり、ひび割れたりするわけではありません。

従って、炭酸化を人為的にコントロールした状況で行い、炭酸化したコンクリートの適用の仕方を工夫すれば、構造物の品質を低下させることなく、コンクリートをCO2の固定源として利用することができると考えられます。

この考えに基づき、筆者らはCO2吸収コンクリート「CO2-SUICOM®(シーオーツースイコム)」を開発し、その普及・展開を図っています。

本稿では、このCO2 -SUICOMの概要について述べるとともに、関連する研究開発も含めて現在の取組み状況を紹介します。

1. 環境配慮型コンクリートの種類

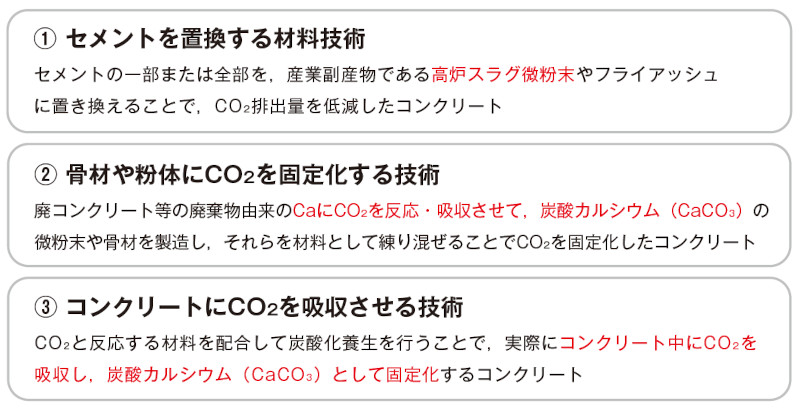

CO2 – SUICOMの概要を説明する前に、カーボンニュートラル社会の実現に寄与するコンクリートの種類について触れておきたいと思います。

このようなコンクリートは総称として「環境配慮型コンクリート」と呼ばれることが多くなっています。

今のところ明確な定義はありませんが、久田ら※1は、コンクリートの材料構成や製造過程から環境配慮型コンクリートを3種類に分類しています(図- 2)。

分類①のセメントを置換する材料技術は、製造時におけるセメントの使用量を減らすことで、コンクリートのCO2排出量を低減するものです。

セメントの代わりにコンクリートの強度発現に寄与する粉体材料として、産業副産物でありCO2排出量の極めて少ない材料である高炉スラグ微粉末やフライアッシュ等が用いられます。

分類②の骨材や粉体にCO2を固定化する技術は、廃棄物由来のCaとCO2を反応させてCa CO3の粒状物や粉体を製造し、それらをコンクリートの骨材(砂や砂利)や混和材としてコンクリートに練り混ぜる技術です。

こうした材料はCCU(Carbon dioxide Capture and Utilization)材料と呼ばれます。

分類③のコンクリートにCO2を吸収させる技術は、CO2を吸収することで硬化する特殊な材料を混和してコンクリートを練り混ぜ、脱型した後に人為的に高濃度のCO2環境下に曝すことでCO2を吸収・固定化させるものです。

分類②と③の技術は、分類①と異なり、工場の排ガス等から回収したCO2を実際にコンクリートに吸収・固定することができます。

図-2 環境配慮型コンクリートの分類※1

※1 久田真,宮里心一;カーボンネガティブコンクリートの社会実装に向けて-CO2の受け皿となるコンクリートを目指す-,土木施工,Vol.62,No.11,2021.11,pp.22-25.

2. CO2吸収コンクリート 「CO2 -SUICOM」の概要

2.1 CO2 -SUICOMの材料と製造方法

CO2 -SUICOM(Storage and Utilization for Infrastructure by COncrete Materials)は、大きく2つの技術から成り立っています。

1つは、前述の技術分類①であり、高炉スラグ微粉末、石炭灰などのほか、後述する特殊な混和材を併用してセメントの使用量を大幅に低減しています。

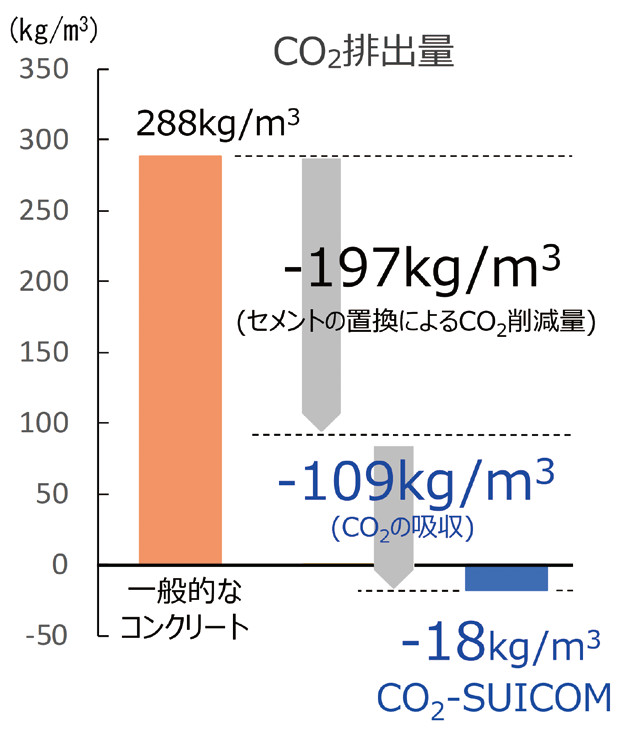

そして、もう1つが、CO2 -SUICOMのキー技術である技術分類③:炭酸化によってコンクリートに大量のCO2を固定することです(図- 3)。

CO2 – SUICOMでは、ケイ酸二カルシウム(2O・SiO2、以下C2Sと表記)を主成分とする特殊な混和材を用いています。

C2Sは一般のセメントの成分の1つであり、水と反応して硬化しますが、CO2-SUICOMの特殊混和材に含まれるC2Sはγ型であり(以下γ-C2Sと表記)、水とは反応せず、CO2と反応して硬化するという特別な性質を有しています。

また、特殊混和材に用いるγ-C2Sは、他の化学製品を製造する過程で副生する物質を原料としており、原料起因のCO2排出量をほぼゼロとみなすができる一方で、γ-C2Sを製造する過程で排出する量よりも多くのCO2をγ- C2Sが吸収・固定できるので、CO2の固定源として非常に優れた材料となっています。

このγ-C2Sを混和して練り混ぜたコンクリートに、人為的(強制的)に大量のCO2を固定させる「炭酸化養生」を施してCO2 -SUICOMを製造します。

脱型したコンクリートを50~80%の高濃度のCO2で満たし、密閉された養生装置に入れてCO2を吸収させます。

このため、CO2 -SUICOMは、現在のところプレキャストコンクリート製品(以下PCa製品と表記)に限って適用しています。

前掲の図- 3は、コンクリートの使用材料に起因するCO2排出量と、炭酸化養生によって固定されたCO2量を実測した結果を示したものですが、この例ではCO2-SUICOMのCO2排出量はマイナス18kg/m³となり、CO2排出量よりも削減量の方が多い「カーボンネガティブ」を実現しています。

CO2-SUICOMのコンクリートとしての強度や 耐久性は、一般的なコンクリートとほぼ同等です。

また、γ-C2SがCO2と反応してCaCO3が生じるとコンクリートの組織が緻密になってすり減り抵抗性が高まる、製品としての乾燥収縮が大幅に抑制できる、コンクリートのpHが低アルカリ化することで植物生育性能が向上するといった特長があります。

2.2 CO2 -SUICOMの適用実績

CO2 -SUICOMは、2011年に製品として初めて実際の現場に適用し、歩車道の境界ブロック(写真- 1)やインターロッキングブロックと呼ばれる舗装用のブロックなど、CO2を吸収させやすい断面の小さな無筋コンクリートブロックを中心に実績を重ねてきました。

供用から約10年が経過したCO2-SUICOMについて試験を行い、コンクリートとしての品質やCO2固定量が変化していないことを確認しています。

また、C O2 -SUICOM製のコンクリート用埋設型枠を実用化しています(写真- 2)。

コンクリート製品工場で製造したパネルを建設現場で組み立てて型枠とし、コンクリートの打込み後はそのまま残置して「埋設」することができるため、CO2 – SUICOM製のコンクリート用埋設型枠は、建設工事における生産性向上とCO2の削減を同時に実現する技術として、適用実績が増加しています。

さらに、より多くのCO2 -SUICOM製PCa製品を展開することを目的に、断面の大きな大型のPCa製品の開発も行っています。

大型PCa製品では、小型のブロック製品のようにカーボンネガティブとはせず、あえてコンクリートがCO2を吸収(炭酸化)する深さを限定することにより、 CO2に接触させる「炭酸化養生」の時間を短くして製品の製造サイクルを増加させ、CO2吸収量と生産コストのバランスの取れた製品を実現しています。

現時点では、検討モデルとした大型ブロック擁壁(写真- 3)において、通常の製品に比べて1個当たり約72kgのCO2削減を実現しており、価格もカーボンネガティブになるものと比較して33%抑えられる試算結果を得ています。

今後、この大型ブロック擁壁は実工事への適用を予定しており、CO2-SUICOM普及の足掛かりになるものと期待しています。

3. さらなる展開・普及に向けて

3.1 CO2の入手

CO2吸収コンクリートを製造する際の必須となる「材料」の1つがCO2です。

現在各所で行われているCO2分離・回収技術の開発と社会実装が進み、将来的にはCO2供給のサプライチェーンが構築されて低コストでのCO2の入手が可能になるものと考えられますが、現状ではCO2の入手コストが製品コストの大きな部分を占めており、CO2-SUICOMの普及展開を図る上での足枷になっています。

例えば、現時点での最も簡単なCO2の入手方法は、市販のCO2ガスをボンベで購入することです。

市販のCO2ガスは、化学工場等で製品を製造する際の副生成物として発生したものを回収して精製されており、飲料水の製造や産業用ガスとして利用されています。

これらの大半が大気中に解放されてしまうことを考えると、このCO2をコンクリートに固定化することは脱炭素化の一助になると考えられます。

しかし、30㎏入りボンベでのCO2の単価は200~300円/kg程度であり、コンクリート1m³に100kgのCO2を固定するとすれば、それだけで20,000~30,000円のコストアップとなります。

元々の単価が20,000円/ m³程度のコンクリートにとって、製品単価を大きく引き上げる主要因の1つであることは明白です。

そこで、筆者らはCO2を必要な場所でタイムリーに調達できるDAC(Direct Air Capture、大気中のCO2を回収する技術)に着目し、数十年にわたりDACの開発を進めている川崎重工業株式会社(以下、川崎重工)と共同研究を行っています。

川崎重工が独自開発した固体吸収材によって、大気中から1日5kg以上のCO2を99%以上の高純度で回収できるCO2分離・回収装置を開発し、この装置とCO2 -SUICOMにCO2を吸収・固定させるための炭酸化養生槽を組み合わせたシステムを構築しました(写真- 4)。

このシステムをPCa製品工場に設置して実証実験を行い、所定のCO2固定量ならびにコンクリートとしての品質が得られることを確認しています。

こうした技術の研究開発と進展が、CO2 -SUICOMのようなCO2吸収コンクリートの社会実装に向けた大きな後押しになるものと期待しています。

3.2 グリーンイノベーション基金事業での取組み

CO2吸収コンクリートがカーボンニュートラルにおいて実効性を発揮するためには、実際の工事で大量に使用される必要があります。

しかし、コンクリート構造物は多種多様であり、コンクリートに求められる機能・性能も多岐に亘るとともに、施工方法もさまざまです。

また、建設は非常に裾野の広い業界であり、規模の大きな企業であっても1社のシェアは全体のほんの僅かでしかありません。

従って、業界を構成する多くの企業が協力して研究開発を行い、多数のよりよい製品を社会実装していくことが望まれます。

こうした思想のもと、筆者の所属する鹿島は、デンカ株式会社、株式会社竹中工務店とともに44企業・10大学・1研究機関で構成されるコンソーシアム「CUCO®(Carbon Utilized COncrete、クーコ)」を組織し、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)に造成されたグリーンイノベーション基金事業(以下、GI基金事業と称します)に応募して、2022年1月に「革新的カーボンネガティブ(CN)コンクリートの材料・施工技術および品質評価技術の開発」の業務として採択されました。

CUCOは、コンクリートにおけるCO2削減・固定量最大化を目指して研究開発を進めており、前述した3つの分類の技術を保有している多くの企業が集まっています。

GI基金事業では、それらの技術をそれぞれに高度化させながら、地産地消やコスト成立性を踏まえつつ有機的に組み合せて、カーボンネガティブとなるコンクリートを全国的に社会実装するための技術開発の実施を目的としています。

また、GI基金事業では、成果の早期の社会実装を実現するために、研究開発中の技術を実構造物に試適用してブラッシュアップを図っています。

ここでは、GI基金事業で開発した技術によって建設された建築物の例を紹介します。

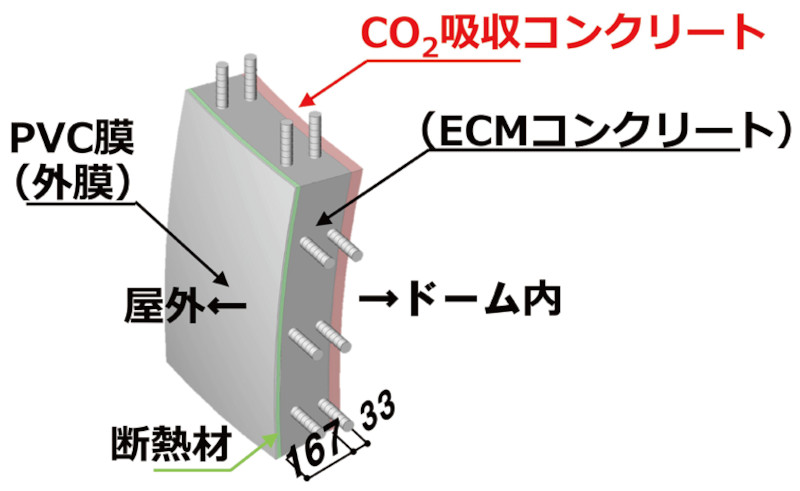

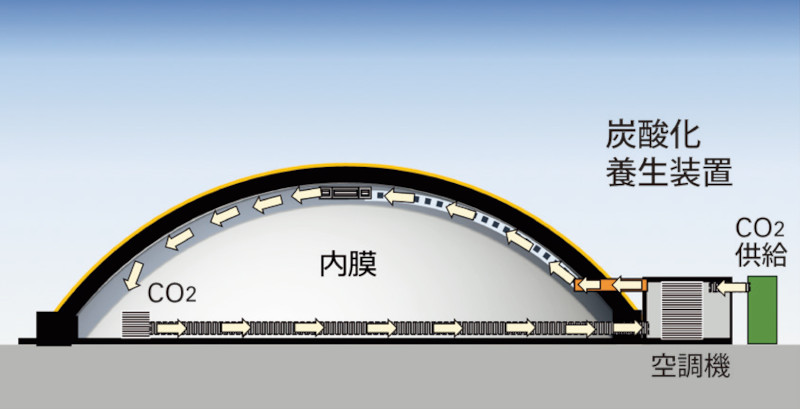

現在開催中である2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の施設の1つとして建設されたCUCO- SUICOMドーム(愛称:サステナドーム、写真- 5)は、空気圧により膨張させたポリ塩化ビニル(PVC)膜にコンクリートをドーム内部側から吹き付けて躯体を構築する特殊な工法で施工されており、吹付コンクリートにCO2 -SUICOMの技術をベースにしたCO2吸収コンクリートが使用されています。

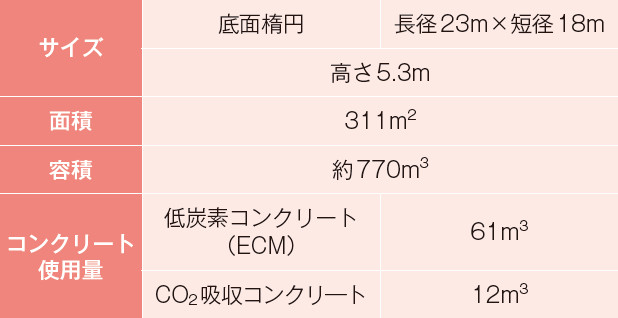

ドームの諸元と躯体構成を表- 1および図- 4に示します。

躯体主要部分には前述の技術分類①の低炭素型コンクリート(ECMコンクリート®)を用い、躯体の一部(内側のかぶり厚さ部分)にCO2吸収コンクリートを使用しています。

コンクリートを吹き付けた後、ドーム内部に一回り小さな相似形状の内膜を設置し、ドームと内膜との隙間にCO2ガスを充填して現場での炭酸化養生を実現しました(図- 5)。

C O2吸収コンクリートを吹き付けた部分がカーボンネガティブになっていること、ドームに使用したコンクリート全体のCO2排出量が普通コンクリートで建設した場合と比較して約70% の削減となったことを確認しています。

現場での炭酸化養生を行うCO2吸収コンクリートは、まだ開発段階ですが、本技術を発展させて建設時のCO2排出量を削減できる施工技術の実現に取り組んでいく予定です。

おわりに

CO2 -SUICOMの開発から既に17年余りが経過しましたが、CO2吸収コンクリートの普及・展開は未だ道半ばです。

自社の技術開発、業界の企業との協力・連携、異分野とのオープンイノベーションに加え、国や自治体の政策的な支援も受けつつ、日本が掲げる2050年カーボンニュートラル社会の実現のために少しでも貢献できればと考えています。

関係各所のご協力を仰ぎながら、引続きCO2吸収コンクリートの普及・展開に努力していきます。

【出典】

積算資料公表価格版2025年8月号

最終更新日:2025-07-22

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版