はじめに

情報通信技術(ICT)の利活用が進む現代社会において、企業や組織が直面する大きな課題の一つが「キャズムの乗り越え方」です。

キャズムとは、新技術や製品が初期採用者から主流市場へと広がる際に直面する大きな溝を指します。

この溝を越えるためには、単なる技術革新だけでなく、戦略的なマーケティングやユーザーエクスペリエンスの向上が不可欠です。

本コラムでは、ICT利活用の推進とキャズムを乗り越えるための具体的な方法について紹介します。

LIVE配信「渋谷で5時」

ここで、当社の取り組み事例を紹介します。

まずは「渋谷で5時」です。

50歳代の私にはとても懐かしい曲名ですが、タイトルどおり、渋谷に本社のある当社が午後5時からLIVE配信を実施する取り組みです。

当社の会議室の一室を利用してスタジオを作成しました(図-1)。

また、実際の配信は内製で実施しております。

現在までの取り組み内容を紹介します。

2022年3月より配信を開始し現在まで26回を実施、視聴者数312人、アーカイブ視聴者数843人に至ります。

番組構成は「渋谷で5時」ですので17時より30分間の構成としております。

毎回、テーマを決めて、ベンダー担当者を呼んで、対話形式でさまざまなICTツールを紹介しております。

また、見逃し配信も翌日より実施することにより、ICTツール関連の説明、利活用促進に大きな力となっております。

2年近く実施してきた今、ようやく認知度も向上し、社内全体に浸透しつつあり、他部所の視聴者も増えてきております。

ここで興味深い事実があります。

「渋谷で5時」をアーカイブ配信することにより、さまざまな問い合わせが増えた事実です。

ツールの内容にもよりますが、間違いなく視聴者数も増えて興味があるツールについては直接説明が聴きたい、導入をしたいとの要望を多くいただいています。

これは、YouTubeなどで、情報を得ることが多い時代にマッチしていていると感じております。

さらに、30分動画を切り抜き、3分程度のダイジェスト版を作成する試みにも今後、チャレンジしたいと思います。

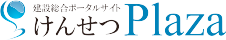

建築DX通信の発刊

続いて毎月発行している、建築DX通信の発行です。

A4で2枚にて作成し、現在24号まで発刊しております(図-2)。

コンセプトは一目で分かる広告、イメージは電車の中づり広告です。

ちょっとこれも、古い例えになっておりますが、若い世代は一目で目に付いて、分かりやすく端的に表現されていることを好んでいると理解しています。

まずは、建築DX通信の発行でICTツールに興味を持ってもらい、HPに誘導する狙いです。

この事案では、建築DX通信発行後の当社ICTグループ ホームページの閲覧数が138ビューとなり、前週より65%UPしています。

ここでのDXはデジタルトランスフォーメーションとは少し違った、今、業務で直面している課題会を解決できるICTツールの紹介でまさに、デジタイゼーションを実施していることとなります。

このデジタイゼーションをきっかけにデジタライゼーションにつながる他社との差異化を図り、リスクに挑戦し続ける取り組みを実施していきたいと考えております。

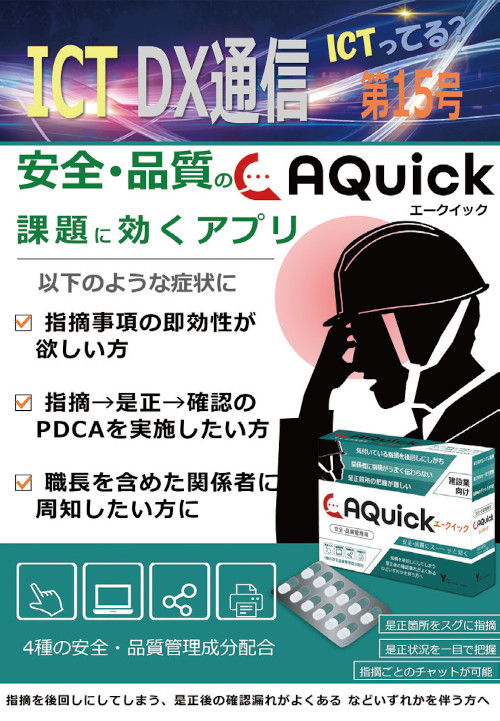

建築ICTスタイルの運用

最後に建築ICTスタイルの運用について説明します。

ICTツールにはさまざまな機能があり、何ができるの?どうすればいいの?の疑問が多くあります。

そこで、電子カタログをイメージした建築ICTスタイルの登場です(図-3)。

デジタルBOOK形式として、できることなどの操作関連説明をしています。

また、印刷するだけで簡単なBOOK型冊子ができるよう作成しました。

本棚形式にツールを配置して、一目で目を引くような表紙と文字表現を実施しております(図-4)。

3つの大きな取り組みを簡単に紹介しましたが、これで溝を超えた感覚はあまりないのが現実、しかしながら、この取り組みは諦めずに継続していくことになります。

なぜ、そう思うのか?溝を超える取り組みはこれを実施すれば利活用が進むなどの答えがないのです。

これらは個社ごとに、ICTリテラシーや風土も違い、求められているツールも違ってくるでしょう。

溝を乗り越えるには、現場へ足を運んで、一人一人にツールを個別に説明することが、反応も分かり手応えを感じ取ることができます。

その場で、操作で詰まったことを解消することにより、さらなる利活用が進むこととなるのです。

今後の取り組み

ドローンの活用

ドローンは、建設現場の監視や測量において大きな効果を発揮しています。

高所や危険な場所の点検を安全かつ迅速に行うことができるため、作業員の安全確保と作業効率の向上に寄与します。

また、ドローンによる空撮データを活用することで、現場の進捗状況をリアルタイムで把握し、適切な対応を行うことが可能となるので、採用を推進したいと考えています。

AI(人工知能)の活用

AI技術は、建設業界においても多岐にわたる応用が進んでいます。

例えば、AIを活用した画像認識技術により、現場の安全管理が強化されます。

作業員のヘルメットや安全帯の着用状況を自動で検知し、未着用の場合にはアラートを発するシステムが導入されています。

また、AIを用いたデータ分析により、施工計画の最適化やリスク予測が可能となり、AI現場監督を創出していきたいと思います。

VR(仮想現実)・AR(拡張現実)の導入

VRやAR技術は、建設業界においても新たな可能性を広げています。

例えば、VRを活用した仮想現実空間での設計レビューにより、設計段階での問題点を事前に発見し、修正することができます。

また、ARを活用することで、現場での施工指示や設計図の確認が容易になり、作業効率の向上が図られます。

また、デジタルアーカイブ(作業マニュアル)を整備したいと考えています。

さいごに

さまざまな業界でICTの急速な普及と進化および、AI関連、ロボット技術の革新により異業種からの参入もあると感じています。

しかしながら、各ツールの利活用推進や使用者の腹落ち感がなくては、キャズムは超えられません。

さらに、企業の組織の熟成によりトップダウンでの発信なども重要な施策ではあるが、私たちが実施しているのは、“チームワーク”で、小さなグループでの活動であります。

溝を越える施策は多様であるが、一番重要なことは“習慣化”にあると感じています。

私事ですが、早くて・安価・おいしいが好きなのです。

ICTツールも誰でも簡単に・直観的に・便利になる、これが腹落ちして習慣化できることだと感じています。

さらに、ICTツールで、働く喜び・ワクワク感・スマートで効率的・外国人と意思共有・遠隔リモート業務など多岐にわたり魅力が沸いてきます。

実現するには、協力会社(ベンダー)の存在が大きく寄与しています。

LIVE配信や建築DX通信・建築ICTスタイルなどの取り組みは、協力会社の協働なくして実現しない、協働して建設業の明るい未来を築いていきたいと考えています。

【出典】

建設ITガイド2025

最終更新日:2025-07-16

同じカテゴリーの新着記事

- 2025-07-14

- BIM/CIM&i-Construction | 建設ITガイド