BIER(建築情報環境責任)

2024年9月、BIMのイベントへ参加するために、北極経由の航空機に搭乗しました。

グリーンランド海岸線を並走している際、窓から氷壁が見えました。

なんとなく見ていましたが、地球全体での気温の上昇、温室効果ガスによる影響があり、氷壁が減退しているとのことを思いながら、産業界としての役割の一部としてICT、DX、BIMなどのデジタルテクノロジーの果たす役割の一端が、あるのではないかと思っています。

「BIER(建設情報環境責任)」、ビルディングインフォメーションには環境に対して責任がある、という活動をしています。

具体的にどんな活動をしていますか?と問われることがあります。

基本的には「環境にやさしいことにつなげたい」と「災害を発生させる要因を少なくしたい」ということを大前提として、仕事のやり方を工夫することを通じて価値を作りたいという活動です。

何がエコなんですかと質問されたことがありました。

建設業の設計施工の手法でエコデザインという考えもありますね。

製品やサービスの生産から廃棄までのライフサイクル全体で環境への影響を低減する、適切な設計手法を確立することです(図-1)。

エコデザインを実現するには、次のような課題をクリアにする必要があると一般的には言われています。

①環境負荷が少ない材料を選ぶこと

②材料の使用方法使用量を減らすこと

③製造方法に対して最適な方法を選ぶこと

④効率が良い流通の経路を確保(物流トランスフォーメーションを効率化)すること

⑤環境負荷の影響を軽減する使い方(省エネルギーな運転)をすること

⑥製品の寿命を長くすること

もう一つ、エコという言葉に対してエコノミーということがあります。

経済的に優位に進めるということでしょうか、さまざまな活動を通しても、最後には経済を支えるマネーという指標で高い評価が得られるものではないといけないと思います。

遠回しに言いましたが金もうけがないとエコモ不安定と言う人もいます。

BIMを取り巻く現状

われわれ建設業において、ICTやDX、BIMを活用して環境に配慮しようという取り組みが盛んに行われています。

今一度その活動を振り返ってみると、本当に「BIER」はエコを達成しているのかという疑問も持ちながら活動しています。

国土交通省の建築BIM推進会議の目標は、BIMを推進することは一つのお題目ではありますが、日本という国全体が経済的に発展するという考えで建設業のICT、DX、BIMが活用・推進されなければなりません。

しかしながら、現在はBIMのために今までになかった追加の仕事が生じ、今までになかった労力が投入されているにもかかわらず、成果物として得られるものが今までと何ら変わらないと言う人もいます。

いわゆる通過点だから、現状の仕事の仕方を分析して、BIM環境で再現し、同じ仕事の方法、手順、役割をICT、DX、BIMで再現し、同等レベルの仕事量と経済的にエコになるように、そのリターンが同じになることをまず目指しているところでしょうか。

つまり、「BIMをやっている」というブランドを得るために行っているということです。

途中過程ではあるかもしれませんが、大きくエコに反している結果であると思っています。

BIM環境にしっかりと配慮された仕事の環境、エコなデザインやエコな仕事の仕方を実現するための方策として、本来の目標設定を定めたBIMが求められていると思います。

私はその中で、三つエコ環境費用対効果という観点で効率化をもたらす具体的なワークフローを提案できればと思っています。

BIMの新たなワークフロー

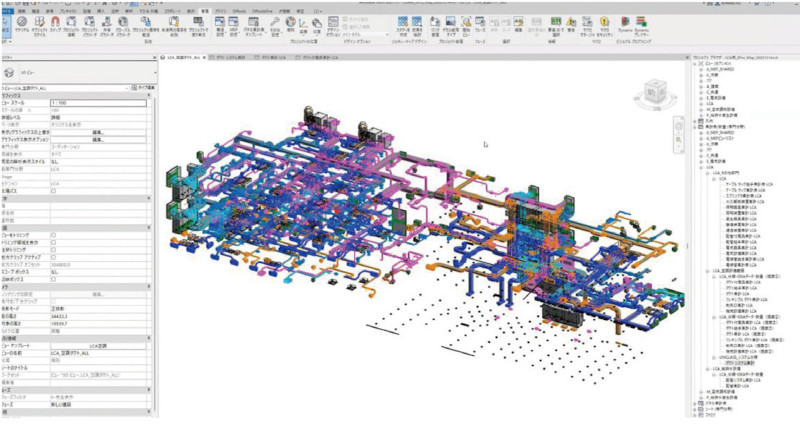

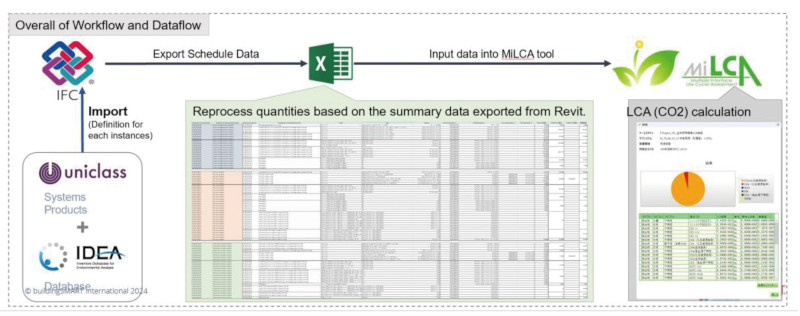

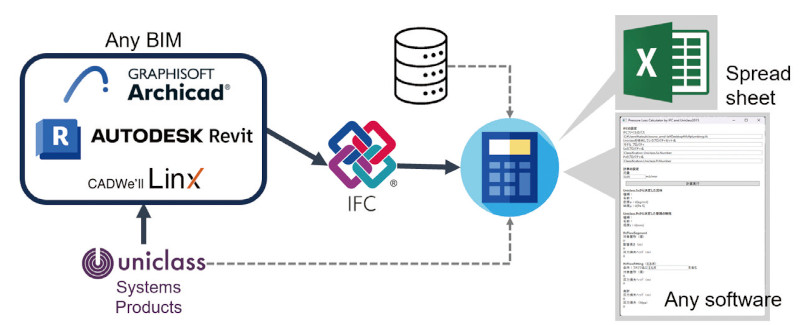

一つ目は、環境負荷のない材料を効率的に選ぶため、ライフサイクルアセスメント評価のプロセスにBIMデータを用いることです(図-2)。

言い換えれば、BIMによりデータの価値を作っていくことです。

建築モデルの構成は、建築資材のデジタル空間への描画です。

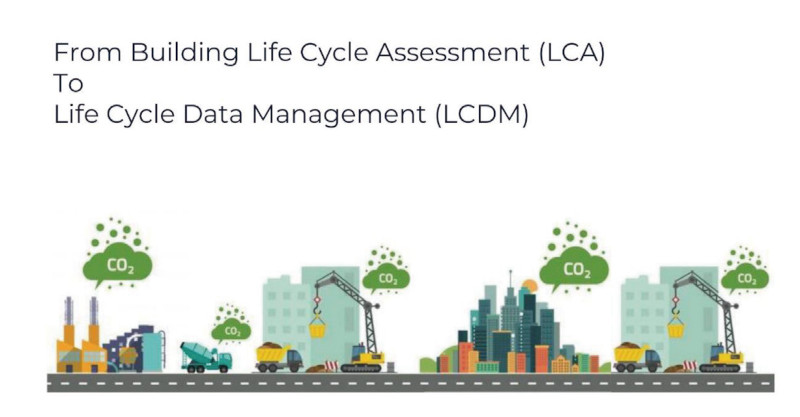

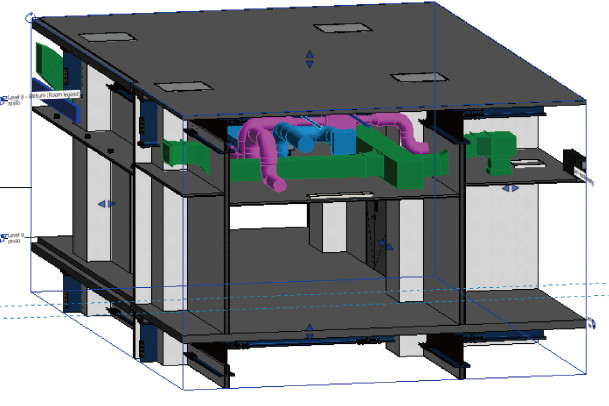

建設資材が複合的に配置されて、建築物が作られます(図-3)。

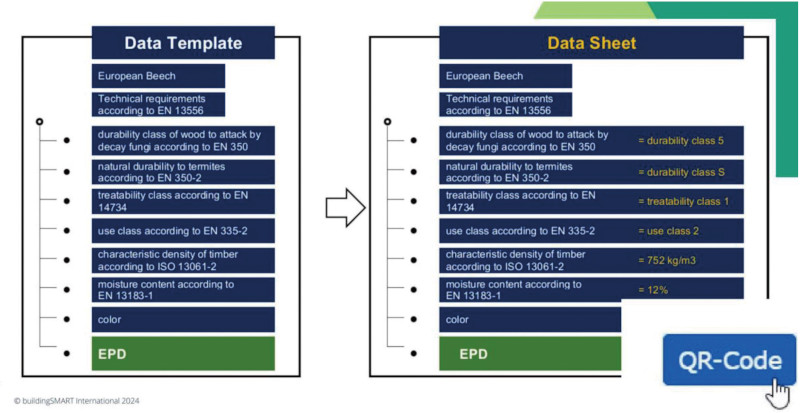

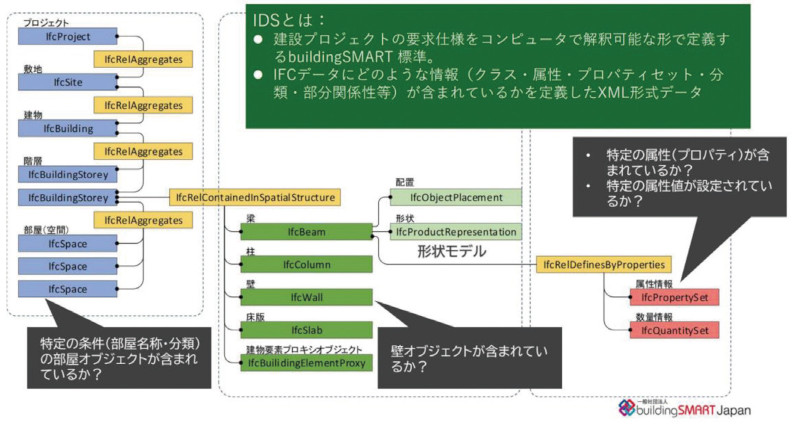

建築資材がどのようなもので、どこの製造者が作ったものか、空間としてどこに配置されるか…IFCやUniclassなどで分類されたことが、BIMオブジェクトと関連付けられます(図-4)。

BIMモデルオブジェクトにUniclassやIFCが関連付けられることで、LCAなどの環境評価テーブルに入力する項目名と数量単位などが均一に入力できます。

均一で信憑性の高いデータとして、標準的なBIMオーサリングツールから出力されたデータが、建築環境負荷の評価に活用するためにワークフローを整備、提案していきます(図-5)。

なお、信憑性の高いデータの値は、製造者から提供されています。

データの書式を整え、一定のルールで流通させることで、大きな効果を得られます、日本では周知段階ですが、欧州のグリーンディール政策の関連規制としてDPPというものがあります(図-6)。

つまり、工業製品はデジタルデータをある一定の書式でデータベースとして登録しなければなりません。

デジタルプロダクトパスポートという規制が厳格に実施されているのです。

これにより、BIMデータを活用して低炭素に貢献できる建設資材を選択していく、無駄のない性能を担保した建築設計を実施することに貢献することができます。

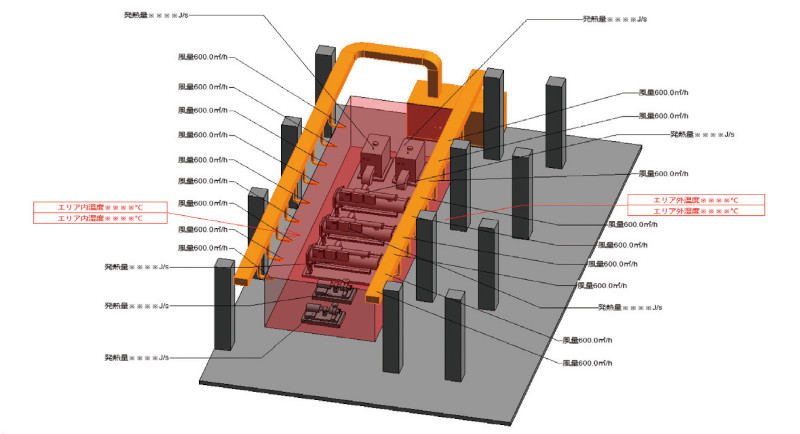

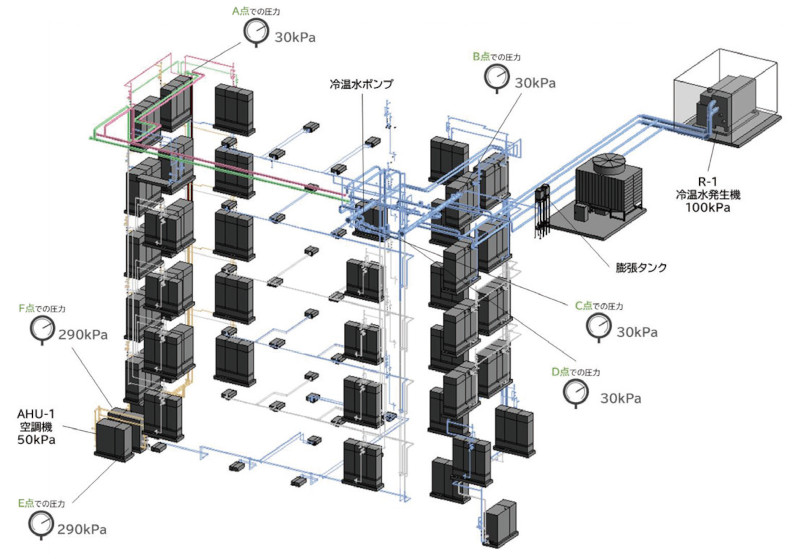

二つ目は、設備機器を選定する際のワークフローを最適化する検討をしています。

一つの目標としては、なぜこの機器が選ばれたかという設計の本質的な役割に対して、建築の空間情報と空間要件を連携させた空調機器選定システムを、BIMデータドリブンにより最適化することです。

まず、空間要件を計算します。

空調設計ではペリメータとインテリアで要件が異なります。

大空間で生産機器が局部的に大きな放熱を行うことがあり、パーシャル空調が必要な場合があります。

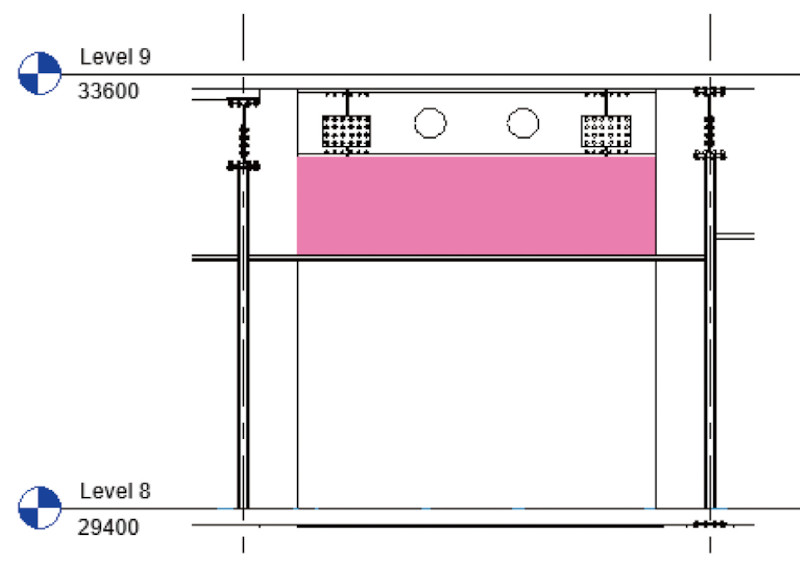

空間ということを定義してデータ連携を行うことが必要です(図-7)。

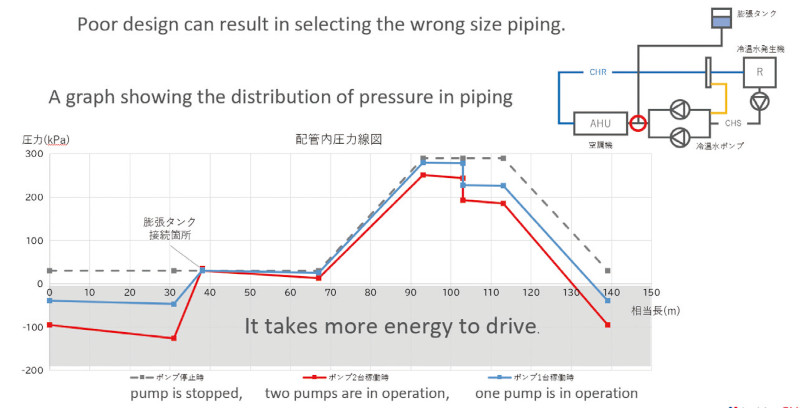

設備機器の最適運転を担保するには、セグメント内部の圧力を最適にする計算が必要です。

水系統の場合、搬送機器が運転する状態が変化します、台数運転、インバーターによる回転数を制御することで、運転の状態が変わります。

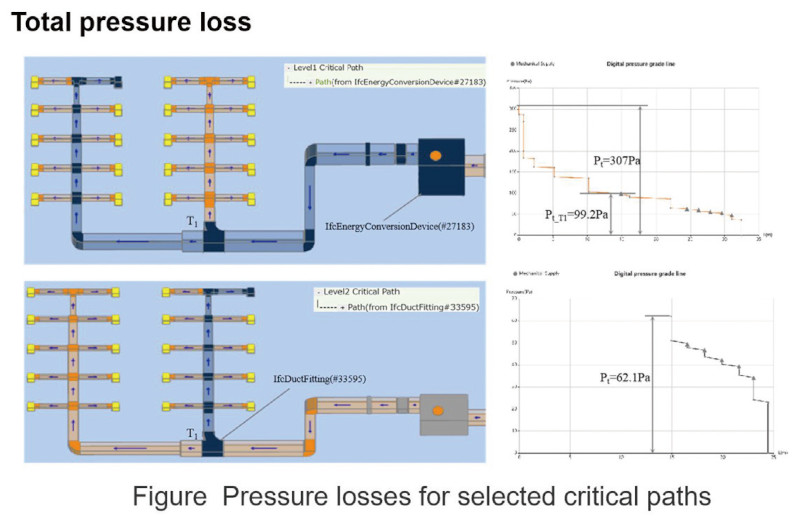

BIMモデルに配置されているオブジェクトの名前、性能、設置場所を正確に圧力計算に使うことで、配管の圧力内部の状態を把握し、最適な運転ができる設備機器を選定して設計していきます(図-8、9)。

搬送機器の選定を最適化することは、最適な動力を選択することです。

ダクトは断面積が大きく、ダクト搬送経路を最適化する、エンジニアとしての工夫があります。

最適なサイズ選定、局部的に抵抗が大きくならないような無駄のない断面計画が必要です(図-10)。

空間調整が効率的に行われるかで、エコに直結する機器選定が最適に行われるかということにつながります。

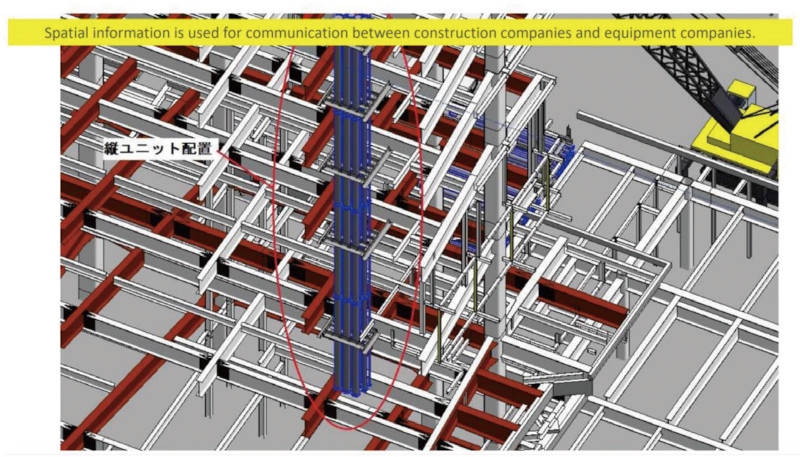

3次元の空間調整は干渉やメンテナンス空間の有無などの形状で判断できるエンジニアリングを行います。

BIMモデルドリブンの設計では、ダクト内の圧力を計算し、最適なダクト内部の風速を担保できる設計を行います(図-11)。

最適なということは、目的と場所によって要件が変わります。

コンサートホールに設置される換気設備のダクト内風速と、火災時の煙を排出する排煙設備では風速や振動、耐火に必要な要件が異なります(図-12)。

ダクト経路内部の圧力を簡易的に見えるようにするための、BIMデータを工夫する仕組みを通して、省電力、省資源、加えて無駄な作業を削減させることにデータを活用することでエコを目指しています(図-13)。

三つ目は、積算の効率化を目指しています。

現在BIMデータを使った積算や、先ほど紹介した技術計算においてもBIMデータが持つデータのありようをきちんと定義できていない現状が見受けられます。

建築積算においては、建築資材がどれだけの数があるのか、その材料は何なのか、どういう役割なのかということに対して、建設資機材の性能やメーカーの製造者などの情報や耐用年数など、いろいろな情報が必要です。

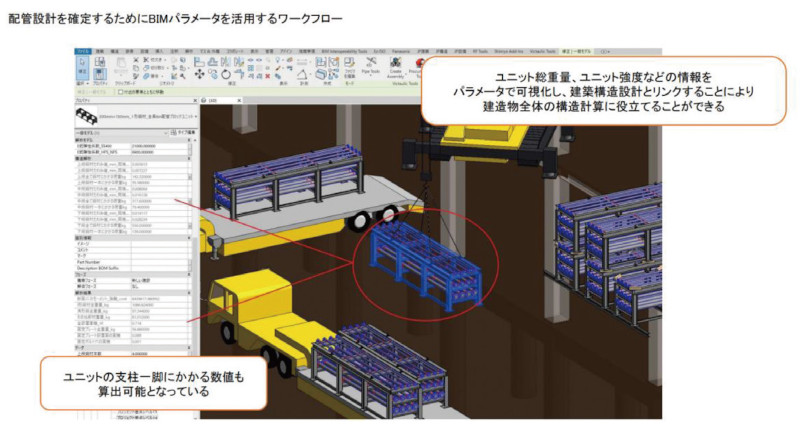

他にも位置情報が加わることによって施工手順も加味された積算数量を算出することが求められています(図-14)。

いわゆる労務費や仮設費、養生費、仮設の計画、建設プロセスは完成品としては発生しませんが、途中のプロセスをデジタルツインによる施工シミュレーションで再現して建設工事費用を算出することが求められています(図-15)。

建設資材、設備機材は建設後にも残りますが、途中のプロセスに対して建築BIM積算は、BIMデータドリブンとして予想の確からしさとして、計算される仕組みがあります。

そのプロセスにおいて、何がどこに設置されているのか、何をするための役割なのか、ということが明確な文法が必要であると思います(図-16)。

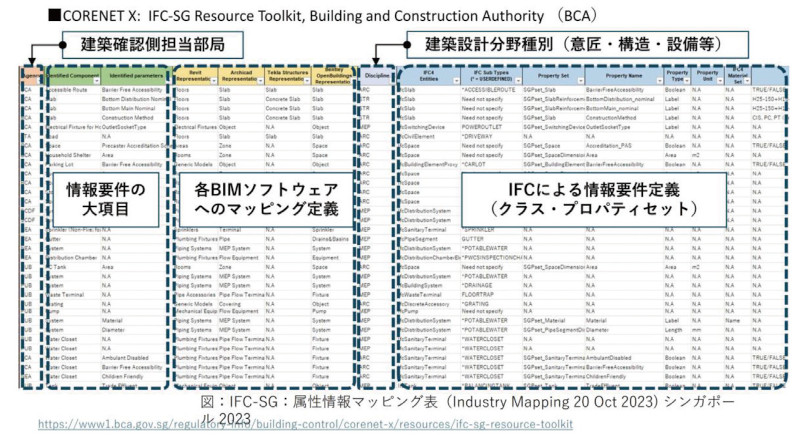

分類体系やIFCのclass分類など、いろいろな仕様策定団体が建設資材=製品として、どのような仕様なのかを定義しています。

この定義しているものをコンピューター環境で、目的に達成するような名前にマッピングする仕組みを検討しているところです(図-17)。

おわりに

情報要件を満足するデータのありようを定義して、オーサリングツールが要件を満たすデータをエクスポートするIDSという仕組みに注目が集まっています。

日本ではONESTRUCTIONのOpenAECで運用が始まっています。

データを使う段階で、解析ツール、シミュレーションツール、積算ツールに要件どおりのありようで渡せないため、モデルの効果がないと言われています。

使わないデータを時間かけて、費用をかけて作るプロセスが削減されれば、ライフサイクル全般でエコが達成されますね。

以上のように、効率化・エコな社会、地球環境に配慮した仕事の仕方を達成するべく行っているにもかかわらず、現在はBIMモデルを作ること自体が目標になっているのです。

BIMモデル自体を目標にしていると、何も効果がもたらされない、エコにもなってないということも鑑みながら、現在いろいろな部会や関係各位との共同作業でエコな体制を推進していることを紹介いたしました。

マネーの価値と、ブランディングという価値も合わせて、BIM活動を含むデジタル社会の成果を地球環境の健全化につなげる、エコ活動としていきたいと思っています。

目標と手段が混合している現状も踏まえ、エコという目標に対してBIMによる成果が大きく発揮されることになるように、関係各位のお力が使われることを願っています。

【出典】

建設ITガイド2025

最終更新日:2025-07-23

同じカテゴリーの新着記事

- 2025-07-14

- BIM/CIM&i-Construction | 建設ITガイド