- 2025-07-22

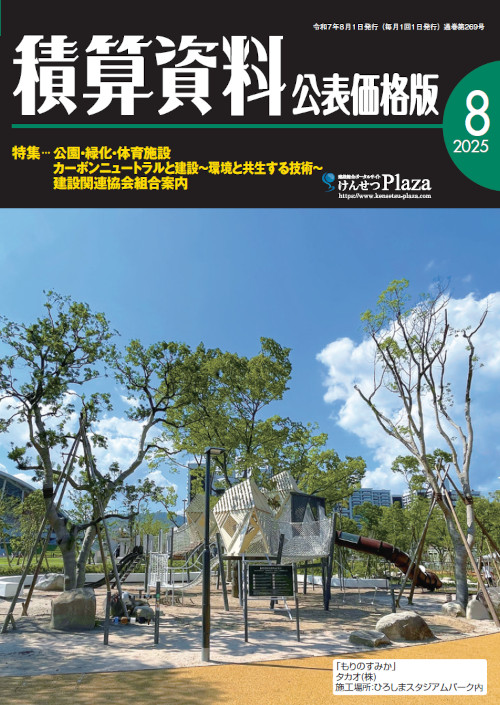

- 特集 公園・緑化・体育施設 | 積算資料公表価格版

1. Park-PFIの最近の動向

平成29年に公募設置管理制度(Park-PFI)が創設されてから9年目を迎える。

本制度は全国的にその活用が進み、多くの事例が誕生している。

都市公園は、その管理法である都市公園法の制定時から公園本体である公園施設の整備管理を民間事業者に委ねることができる仕組みが用意されており(都市公園法第5条の設置管理許可制度)、民間企業とともに整備管理しようという精神がビルドインされている。

Park-PFIはこの設置管理許可制度をベースとして、公募の手続き規定を整備するとともに公園整備へその収益の一部を還元する仕組みを整備したものである。

Park-PFIはその活用の全国的な広まりとともに、内容面からも着々と進化を遂げている。

制度発足当初は既設の都市公園に飲食店や売店を設置しその周辺の公園施設の整備を一体的に行うような標準的事例が多くみられたが、最近では、既設の公園にとどまらず新設の公園において活用される事例、公園全体の大規模改修と合わせて活用される事例、Park-PFIと公園の周辺地域の整備を一体で公募する事例など事業スキームの大規模化、複合化、多様化が進んでいる。

また、Park-PFIに併せてPFI制度またはDB(デザインビルド)、指定管理者制度などが活用されている事例もある。

対象となる公園の規模も小規模なものから都道府県営公園や国営公園などの大規模なものまでさまざまであり、事業が実施される地域も大都市に限らず地方都市において活用される事例も増加している。

また、公募対象公園施設の種類についてみると、飲食系施設が多く見られる一方、宿泊・レクリエーション系施設、文化・スポーツ系施設、これらの施設を複合的に組み合わせたものなど、幅広い種類の施設が整備されるようになってきており、公募への参加企業の業態も多岐にわたっている。

ここでは、さらに最近みられる特徴として二点を指摘したい。

①総合的なマネジメント事業としての展開

上述のように、Park-PFIに併せてPFI制度またはDB、指定管理者制度などが複合的に活用される事例がみられるようになっている。

こうした事例では、設計、施工から管理運営までを一貫して実施する総合的なマネジメント事業として展開されている。

②地域密着型事業(ローカルPark-PFI)の展開

事業化に先立って行われるサウンディングや社会実験などを通じて、事業地周辺地域に精通し地域住民と密接な関係を持つ地元企業が事業者として参画する事例がみられるようになってきている。

こうした事例では、規模はそれほど大きくないものの、地域住民と連携した取り組みなどが行われている。

2. 当協会の取組み

筆者が所属する一般社団法人日本公園緑地協会(以下、当協会)では、Park-PFIの推進に資するべく以下のような取組みを行っている。

①手引きの発行

当協会では、これまで本制度に取り組む上での解説書として「Park-PFI活用の手引き」を発行(平成30年9月)しているが、それに続き、Park-PFI事業の進展を踏まえ、先行事例の注目すべき点、課題などを具体的に紹介しつつ、諸課題の解決に向けての実務上のポイントなどを12の項目に整理し解説した「Park-PFI実務の手引き」を発行(令和4年6月)したところである。

本書では、事業の各段階において留意すべきポイントについて先進事例を踏まえて解説している。

②講習会などの開催

また、当協会では、地方公共団体の担当の方々の実務の一助とすべく、上記の「Park-PFI実務の手引き」の解説を主題とした講習会をはじめ、先進地の事例紹介や民間事業者の取組みを紹介する講習会などを開催している。

③Park-PFI推進支援ネットワークの開設

当協会のホームページでは、Park-PFIをはじめとする公園緑地に関連する公民連携事業の推進に寄与するため、Webサイト上のプラットフォームである「Park-PFI推進支援ネットワーク(通称PPネット)」を開設している。

PPネットは、Park-PFIをはじめ公園緑地の公民連携事業に関する公共側、民間側双方の情報が一元的に収集・発信できるようになっており、サウンディングから事業実施に至るまでの各段階における公募などの情報が掲載できる仕組みとなっている。

登録、活用は無料となっているので、公募情報等を全国的に発信されたい地方公共団体はじめ、各方面において活用いただきたい。(https://park-pfi.com/)

④公園緑地公民連携研究会の設置

当協会では、Park-PFI事業の円滑な推進に資するため、公園緑地の公民連携事業に参画する機会の多い民間企業などにより組織される公園緑地公民連携研究会(以下、研究会)を設置し、事業推進上の課題などについて調査研究を進めている。

これまで、6次にわたり研究会としての提言をとりまとめるとともにシンポジウムの開催などによる普及啓発活動を行ってきたところである。

直近では、令和7年3月に第6次提言を取りまとめ、公表している。

第6次提言では、国土交通省の協力により地方公共団体から提供された公募設置など指針、Q&A(公募段階における質疑応答)、協定書のうち、研究会事務局(当協会)への提供に同意いただいた15事例を分析した「別冊資料」を添付している。

本資料は、事業者がPark-PFI事業へ参入する・しないを経営判断するために必要な前提条件がすべて事前に開示されているか、パートナーシップに基づき事業を円滑に推進する体制が整えられているか、を検討の視点とし、「提供情報の正確性明示」と「費用・リスク負担の片務性回避」、「事業推進への行政の積極的な協力」、「計画変更や制度運用に対する柔軟な対応」をポイント項目としてとりまとめたものであり、Park-PFIを活用する事業を検討している地方公共団体のご担当の方々には是非ともご一読いただきたい。(https://park-pfi.com/pos-ppp/teigen/)

3. Park-PFIガイドラインの改正

Park-PFIを進めるうえでの留意事項などをまとめた指針として、国土交通省では、「都市公園の質の向上に向けたPark-PFI活用ガイドライン」(平成29年8月10日)を策定している。

同ガイドラインは、前述の研究会における議論なども踏まえ、令和5年3月に改正されている。

この改正は、それまでのPark-PFIの運用における課題などに対応したものとなっているので、以下に主要な改正点を紹介したい。

①公園全体の整備・管理運営

公園の整備・管理運営に関わる各主体が連携した取組みができる体制の確保。

Park-PFIの対象区域以外の整備・管理運営をPark-PFIと組み合わせて公募し、官民連携による総合的な公園の整備・管理運営を行うことも有力な選択肢。

②方針の整理

方針の検討にあたって、公園協議会を活用するなどにより、公園利用者や地域の関係者などの意見、ニーズなどを把握。

③サウンディング

解決すべき事項や民間事業者の立場から意見を求めたい事項を示すことにより、事業化に向けてより有益な提案を受けることが可能。

逆に、具体的な方針などが明確に定まっておらず、提案を受けて新たに計画を検討するような場合には、その旨を課題として示すことが必要。

④事業手法

Park-PFIと組み合わせて都市公園全体の指定管理者を公募する手法については、公園の整備・管理運営に総合的に民間事業者などの資金やノウハウを活用する観点から有効な手法の一つであり、Park-PFIを活用する場合には、公園の特性などを踏まえつつ、指定管理者制度の活用についても検討。

指定管理者の財政的な自立性の向上につながるといった側面もあるため、指定管理を導入、更新する際に、Park-PFIとの組合せを検討する視点も重要。

⑤評価項目

都市公園は、都市の豊かな生活を支えるグリーンインフラであり、自然的環境を主たる構成要素とするオープンスペースとして整備されることにより、その役割を果たすものであることを踏まえ、短期的な利便の向上だけでなく、都市公園の質の向上、良好な環境や良質な緑の確保などの観点も含めて、事業者選定の評価の項目および内容を検討することが重要。

⑥公募の実施など

PPP/PFIにおいては、住民ニーズや地域の課題・実情に精通した地元企業の積極的な参画を促し、官民が連携して地域経済社会の活性化や社会的課題の解決に繋げて地域経済の好循環を実現することが重要。

公募の実施に関する事項などの検討に当たっては、地元企業の参画に向けて、民間事業者の提案に対するインセンティブ付与や地域貢献の観点からの公募方法の工夫などを図る。

⑦公募への参加資格

特定公園施設の管理や、Park-PFIの対象区域以外の公園整備・管理運営をPark-PFIと組み合わせて公募する場合、園路、広場、植栽など造園分野の整備や管理運営の業務が含まれることを十分踏まえた設定とすることが望ましい。

⑧情報提供

積極的な事業参入と的確な提案を促進するためには、事業の前提となる情報を明確化し、公募に参画しようとする事業者に提供する必要。

公募設置など指針に関する質問の機会を設けて、事業者との対話により必要な情報を共有。

⑨事業期間延長の検討

特例を活用している場合には、条例改正などの対応を検討する必要。

4. Park-PFIのポイントなど

先に紹介したように、当協会では、これまでのPark-PFIの先行事例を踏まえ、令和4年に「Park-PFI実務の手引き」を発行している。

本書は、事業の各段階における実務上のポイントを整理し解説したものとなっている。

ここでは、本手引きを踏まえ、いくつかのポイントについて紹介したい。

①行政側の考え方の明示

Park-PFIの事業発案段階においては、公園における公民連携の基本方針の策定、公民連携を進める対象公園の選定、対象公園の再整備の基本方針の策定、公園ビジョンやパークマネジメントプランの策定など公共側のしっかりした考え方を明確にすることが求められる。

Park-PFIが導入された初期の段階においては、公共側の考え方を示さず、行政区域全体を対象として「何か良い知恵はありませんか」というタイプのサウンディングが散見されたが、今後は、行政側の考え方をしっかり整理した上で、民間事業者と真摯な対話を行うことが望まれる。

②公と民の意向のすり合わせ

Park-PFIは公共と民間のパートナーシップを基軸として実施されるものであり、双方の意向をすり合わせるプロセスが極めて重要である。

通常サウンディングと呼ばれる公と民の対話を通じて、事業条件などの整理が行われるが、こうした対話を通じて公民の信頼関係が醸成される側面もあろう。

また、サウンディング以外にも、地域のPPPプラットフォームの活用、セミナーの開催、社会実験の実施などを通じて公と民の意向のすり合わせを行うという方法もある。

③地域の合意形成

Park-PFIは、都市公園法に手続き規定が整備されており、基本的にはそれに沿って事務手続きが進められることとなるが、地域との合意形成については、特段のルールは定められていない。

新設の公園であれば、都市計画などの手続きの過程で地域の合意形成を図る工夫がなされるが、再整備などの場合は、都市計画の手続きを経ることが無いため、新設の場合に準じた対応が必要となる。

特に、Park-PFIを含む事業では、計画設計を民間事業者に委ねる場合があるため、地域の合意形成について一定の対応を講じないと、地域住民に十分な情報提供がなされないまま事業が動き出すということになりかねない。

先行事例では、こうした事態に陥らないようにさまざまな工夫が講じられ、地域住民などへの情報提供や地域の合意形成が図られており、地域との紛争事例はほとんど見られない。

いくつか例示すれば、公募の指針を作成する前の段階で、社会実験やワークショップなどを実施する、行政側の考え方をしっかり公表して意見募集を行う、などの方法により段階的に地域の合意形成を図るなどの対応が図られている。

④適切なリスク分担

Park-PFIは、行政と民間事業者の連携のもとに進められる事業であり、双方がリスクを適切に分担し、事業全体のリスク管理が効率的に行われることが求められる。

公募時点で全てのリスクを網羅的に想定することは困難であり、想定外のリスクも含め、事業の各段階において柔軟に協議調整することが求められる。

なお、先に紹介した研究会の第6次提言の別冊資料には、リスク分担に関する事項が整理されており、参考とされたい。

⑤指定管理者制度の併用

先に説明したようにPark-PFIの活用とともに指定管理者制度を併用する事例が増えており、先行事例の約半数を数える。

Park-PFIと指定管理者制度を併用することにより、設計、施工、管理運営を一括する総合的なマネジメント事業が成立することとなる。

一方、指定管理者の公募に際して、Park-PFIなどの投資的要素を加え、より魅力的な指定管理者の公募を行う事例もみられるようになってきている(投資誘導型指定管理者公募)。

留意点として、通常の指定管理者公募の事業期間は、3~5年というケースが多いが、こうした投資的要素を含む指定管理者公募を行う場合には、投資に見合った事業期間を確保することが必要となる。

【出典】

積算資料公表価格版2025年8月号

最終更新日:2025-08-15

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版