はじめに

一般社団法人仮設工業会に設置した「仮設工事におけるDX時代のレジリエンス能力向上対策に関する検討委員会」(委員長:建山和由 立命館大学教授)の検討状況については、一般財団法人経済調査会発刊の「建設マネジメント技術」※2023年7月号および2024年7月号において紹介してきました。

本委員会を設置してから2年3カ月(2025年5月執筆時点)たちましたが、三つの分科会でそれぞれ検討を進めていたデジタルツールのプロトタイプも完成し、現時点では、その社会実装に向けて細部の改善作業を進めているところです。

そこで本稿では、完成したプロトタイプの概要とそれらを活用したレジリエンス能力の向上対策の考え方を提言として報告したいと思います。

本題の前に、本委員会の目的は、DX時代にふさわしく労働安全衛生と労働生産性、略して安全と生産性の両面の向上を目指すというものです。

その理由として、我が国の建設業の状況が先進諸国と比べると若干見劣りすることを挙げてきました。

しかし、この目的は建設業特有のものではなく、現場を有する全ての業種においても当てはまることから、まず、我が国全産業の安全と生産性の状況は諸外国と比較するとどのような立ち位置にあるか、改めて見てみます。

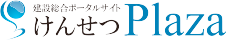

労働生産性の国際比較は公益財団法人日本生産性本部が毎年公表しており、その2024年版でOECD(経済協力開発機構)加盟国の状況を見ると、日本の時間当たり労働生産性は56.8ドル(購買力平価換算で5,379円)で、加盟38カ国中29位となっています。

また、安全については、中央労働災害防止協会のホームページ上で公開されている「ILOデータによる世界各国の死亡災害発生率(労働者10万人あたり)(2012-2022年)」からOECD加盟国の2013~2022年の10年間平均を算出すると、日本の労働者10万人当たりの死亡災害発生率は1.71人となり、少ない順で15位となっています。

そして、これら二つの順位を点数表示してクロスすると図- 1のようになり、日本はギリシャ、イスラエル、ポーランド、スロバキア、ハンガリーと同じCグループの安全性は高いが生産性が低い国々に位置付けられます。

しかも、安全性について日本は、高いグループ(AとC)の国々の中では、低い方に位置付けられてしまいます。

働く人々のワークエンゲージメント(Work Engagement:働きがい)やウェルビーイング(Well-being:身体的、精神的、社会的に良好な状態)を求める際、最も基本的なものとして安全と健康が確保され、生産性が高く適切な労働時間と収入が確保されていることは必須条件でしょう。

しかしながら、我が国の安全と生産性はかつてと比べて大きく向上したとはいえ、全産業について先進諸国と比べると、前述のとおり見劣りする感があるのは否めません。

ただ、このことは単に悲観するよりは、我が国産業の安全と生産性はまだまだ向上する余地が大きいと考えるべきではないでしょうか。

こうした観点を踏まえた上で、本委員会の検討成果を紹介します。

1.新ヒヤリ・グッジョブ報告およびそのデジタルツール「KATETOS」の開発

⑴ 新ヒヤリ・グッジョブ報告とは

予測、注視、対処および学習の四つの能力で構成されるレジリエンス能力を高めるには経験を積むのが最も重要なことですが、DX時代と言われる現在では、産業界における職種、業種も大きく、かつ目まぐるしく変わり、一つの技術や技能について現実の世界で長い時間をかけて経験を積むことは困難になりつつあります。

一方で、レジリエンス能力は実際の体験だけでなく、先輩や同僚の体験談や仮想現実による疑似体験によっても培われることが、これまでの調査研究から分かっています。

つまり、ICTを適切に利用することで、さまざまな他者経験を自身の経験に置き換えてノンテクニカルスキル(「非認知能力」と言えるかもしれません)を高め、レジリエンス能力の向上につなげることが可能な時代となっています。

こうしたことを背景に、「建設マネジメント技術」※2024年7月号で述べたように、本委員会の第1分科会(分科会長:小山文彦 東邦大学産業精神保健・職場復帰支援センター教授)において、2023年に行った建設労務安全研究会(理事長:細谷浩昭)会員企業の現場に従事する11,183人を対象にした調査結果を基本データとして検討を重ね、新ヒヤリ・グッジョブ報告およびそのデジタルツールである「KATETOS(カテトス)」を開発しました。

新ヒヤリ・グッジョブ報告は、単なる報告ではありません。

「ヒヤリハット」や「グッジョブ(GJ)」の内容とその背後要因であるストレスや心理的安全性などの状況とともに、ヒヤリハットを事故に至らせずリカバリーすることができた能力およびグッジョブを生み出すことができた能力の基盤となるレジリエンス能力を把握し、その能力をさらに伸ばすことにより危険回避やパフォーマンスアップにつながる具体的対策の方向性を示すことができる課題解決型の手法です。

この新ヒヤリ・グッジョブ報告は、多くの企業で実施している災害を防止するという基本的考え方の安全衛生対策に加え、「うまくやれていること」=「災害に至っていないこと」=「安全を維持している状態」を多面的に把握し、この安全な状態をいかにして維持できるかという観点から具体的方法を検討するポジティブな視点で安全と生産性を考えるツールです。

具体的には、「ヒヤリハット」からは事故に至らず災害を回避できた体験者の知恵や対処方法を、「グッジョブ」からは安全かつ効率的に仕事を行うためのアイデアや暗黙知を自発的な現場従事者からの報告により得るものです。

つまり、現場従事者が身をもって体得した知恵や能力を糧として、職場全体の安全と生産性の向上に役立てることができる下意上達のシステムです。

また、この報告は、ヒヤリハットやグッジョブの事例を収集することだけが目的ではなく、図- 2のようにグッジョブが出やすい職場環境の形成が主たる目的です。

職場全体が一体となってグッジョブがたくさん出てくる環境づくりを目指すことが、働く人々の危険回避能力の向上や仕事のパフォーマンスアップにつながり、結果として組織としての安全と生産性の向上に資するものになると考えています。

⑵ 「KATETOS」の開発

新ヒヤリ・グッジョブ報告は紙ベースでも利用が可能ですが、報告者の負担や集計・分析の手間が大きく、現実的には使いづらいと思います。

また、マイクロソフトのFormsなどを使って調査票をデジタル化すれば、スマートフォンなどで簡単に入力でき単純集計も自動化できますが、詳細な分析は結局手動で行わざるを得ず、社会実装するには難がありました。

そこで、プロジェクトチームを作って株式会社ダイサンのデジタル経営戦略本部と協働して、専用のデジタルアプリを開発しました。

「現場で培った経験や知恵を糧として現場の安全と生産性を高めるツール」という意味合いで「KATETOS(カテトス)」と名付けました。

「KATETOS」は報告者の負担を軽減するため、スマートフォンやタブレットなどのデバイスを使い、タップするだけで、また写真や音声で入力できるようにしています(図- 3)。

また、管理画面では、リアルタイムで確認が可能で、ヒヤリハットやグッジョブの事例一つ一つを所定のフォーマットで自動的に出力、情報の共有ができます。

さらに、管理画面の分析結果では、発生件数、分類など、質問項目に応じた属性別のデータを出力でき、集団分析結果から現場のレジリエンス能力と心理社会的要因の平均値が算出されます。

その結果に基づき、グッジョブが増える現場とするための有効な取組み、つまりアクションプランが提示できる仕組みとしています(図- 4)。

このアクションプランの参考事例は、厚生労働省のポータルサイトである「あんぜんプロジェクト」および「SAFEコンソーシアム」に掲載されているものを活用しています。

したがって、「KATETOS」は報告、集計、分析およびその結果をもとにした解決策の提示まで、ワンストップで提供できる仕組みとなっています。

⑶ 「KATETOS」の構成

デジタル化したことにより「KATETOS」は報告者の負担は減りましたが、それでも全ての項目に答えるには一定の負担を要するため、それをさらに減らす必要性と、写真や音声入力の活用を考えると、さまざまな入力パターンを工夫することが良策と考えました。

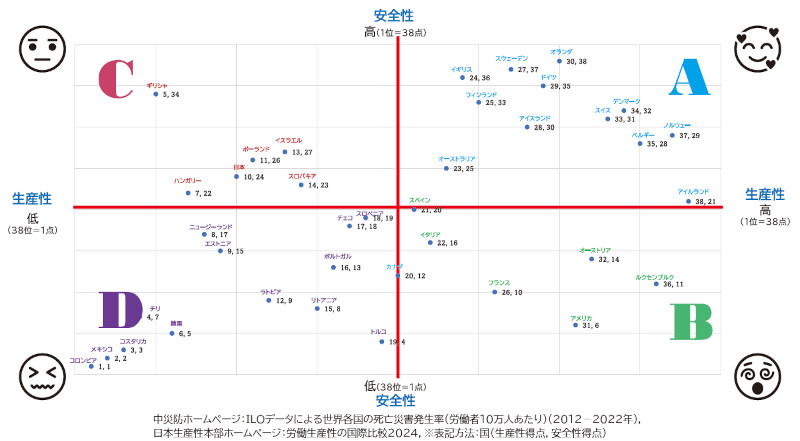

具体的には次の3パターン5種類の入力方法としました。

一つ目のパターンは、「緊急バージョン」です。

差し迫った危険(緊急ヒヤリ)や作業改善のアイデア(緊急グッジョブ)が浮かんだときなど、急いで報告するときに活用します。

例えば、足場の手すりが外れているのに気付いたときなど、写真(動画も可能)と場所などをテキストまたは音声で入力するだけで、ものの1分もかかりません。

現在、建設現場にWebカメラなどを設置して作業状況などを監視するケースが増えてきていると思いますが、カメラでは事象の映像だけしか分かりません。

それが「KATETOS」を使って写真などで即時に報告できるようになると、作業員一人一人が監視センサーの役目を担うことができます。

そして、人がセンサーの役目を行うことは、単に映像だけでなく、五感を使った判断(ボルトの緩みや足元の不安定さなど)ができるため、危険に対する監視精度が高まります。

そして、報告があった場合、管理者が直ちに是正措置を講じることを習慣づけると、現場全体のリスクの低減に大きな効果があると思います。

二つ目のパターンは、「毎日バージョン」です。

ヒヤリハットもグッジョブも、あってもなくても、毎日決まった時間(退場時など)に1回報告してもらうというものです。

両方ともなければ、「なし」のボタンを押すだけで手間はかかりませんが、とにかく報告を習慣づけることで、ヒヤリハットへの気付き、グッジョブを生み出すトレーニングを兼ねています。

また、あった場合は、それぞれの質問項目に記入してもらいますが、心理社会的要因については、心理的安全性とジョブディスクリプションの項目のみを回答することで記入負担を軽減しています。

また、この二つの要因はレジリエンス能力と強い関連があることが分かっていますので、これらの経時変化を見ることで職場環境改善の実態と効果を把握することができる仕組みとなっています。

三つ目のパターンは、「ヒヤリ・グッジョブフルバージョン」です。

これは、半年から1年に1回程度定期的に、現場または事業所に所属する全員を対象に、ヒヤリ・グッジョブ報告の全ての項目について回答してもらうものです。

回答項目も多いため、回答者の負担感を考慮し、こうした頻度としましたが、現場で実施する際は、例えば安全週間や衛生週間など、期日を決め一斉に実施することが効率的で、集団分析上も有効なものとなります。

フルバージョンで報告を求めると、レジリエンス能力や心理社会的要因に関する全てのデータがそろいますので、それを集計分析することで当該現場や事業所のレジリエンスなどのさまざまな特徴が見えてきます。

その結果を踏まえアクションプランを参考に改善の取組みを継続して行うことで、その効果を時系列で判定できるようになります。

そして、前述の二つのパターンと組み合わせて実施することで、PDCAがうまく回り職場のレジリエンス能力が高まり、安全と生産性の向上につながります(図- 5)。

新ヒヤリ・グッジョブ報告のデジタルアプリ「KATETOS」の特徴と考え方を説明してきましたが、このアプリは2025年7月14日より社会実装されています。

2.メタバースを活用したレジリエンス教育

第2分科会(分科会長:鳥居塚崇 日本大学教授)では、既存のメタバース教育コンテンツ(株式会社杉孝と株式会社積木製作が共同開発した足場組立・解体トレーニング用)を活用して、前記新ヒヤリ・グッジョブ報告から得られたヒヤリハット事例によるレジリエンス向上教育プログラムを作成し、試行実施しました。

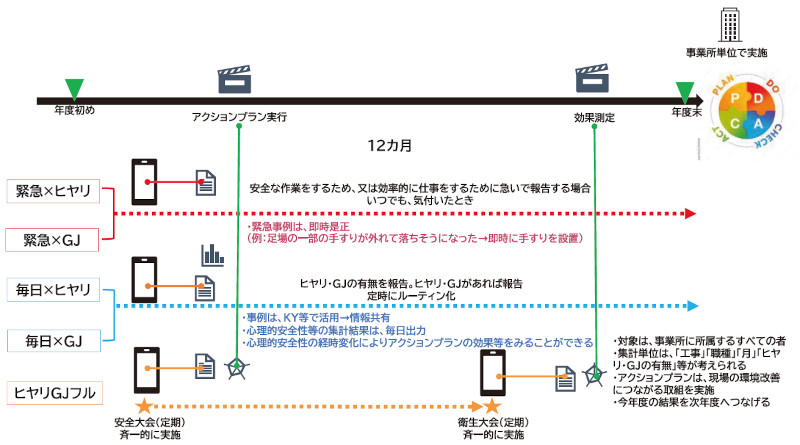

図- 6のような事例に対して、図- 7のような教育プログラムを作りました。

ここで紹介するのは、手すり先行システム足場において、くさびがしっかり打ち込まれていない状態だったため(図- 8)、体を預けたところ手すりが回転し、墜落しそうになったというヒヤリハット事例(図- 9)ですが、ポイントはメタバース上で再現する際は、被験者たちにその状態であることは知らせないで、作業を体験させるという点です。

結果、図- 7のように四つのパターンが考えられますが、実際に被験者たちがどのパターンを体験したとしても、その結果をもとに振り返り学習を行い、レジリエントな対応を学べます(図- 10)。

こうした教育の目的を簡単にまとめると、図- 11のようになります。

3.8D-BIM安全衛生情報デジタルパッケージ

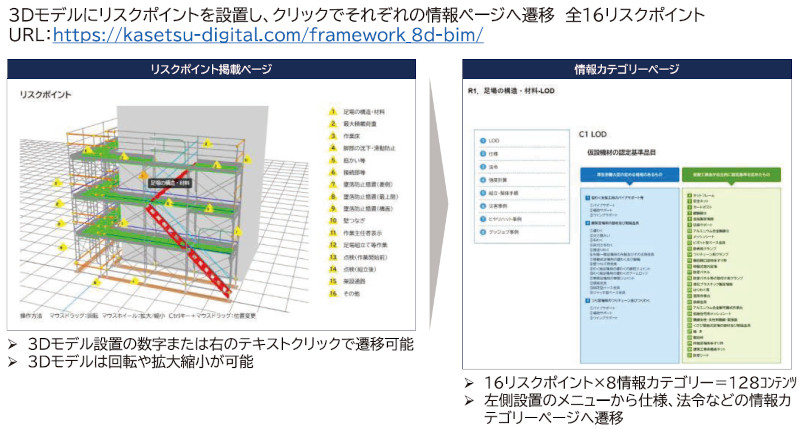

「建設マネジメント技術」※2024年7月号でお知らせしたように第3分科会(分科会長:蒔苗耕司宮城大学副学長/教授)では、枠組み足場に関する安全衛生情報パッケージを完成させました。

16のリスクポイントに対し、八つの情報カテゴリーを組み合わせ、計128の説明アイテムを作成し、パッケージを完成させました(図- 12)。

次に取り組んだのが、手すり先行システム足場(くさび緊結式足場)に関する安全衛生情報パッケージです。

これは、本号の別稿で述べる「元請社員と職長のための手すり先行システム足場点検マニュアル」が対象としているのと同じシステム足場に関するもので、現在一般社団法人仮設工業会では、14社23組を承認しています。

手すり先行システム足場に関しては、26のリスクポイントを設定し、情報カテゴリーは枠組み足場と同様8項目ですので、計208の説明アイテムがあります(図- 13)。

現時点では、全ての項目についての安全衛生情報パッケージはまだ完成していませんが、枠組み足場と大きく違う点としては、足場の許容支持力(建地の鉛直荷重)が製品ごとに異なっていることが挙げられます。

したがって、このパッケージでは、許容支持力の確認や点検用要領なども製品ごとに作り込む必要があります。

また、この点検や組立・解体手順などは、前述の「手すり先行システム足場点検マニュアル」と連結しています。

枠組み足場も手すり先行システム足場も情報カテゴリーの⑦ヒヤリハット事例と⑧グッジョブ事例については、デフォルトとして厚生労働省や国土交通省のヒヤリハット事例を掲載していますが、前述の新ヒヤリ・グッジョブ報告アプリ

「KATETOS」から得られた個社別の事例を掲載、集積できる仕組みとなっています。

4.レジリエンス能力向上のための提言と今後の方針

これまで三つの分科会の成果を中心に述べてきましたが、本題であるDX時代の安全と生産性の向上を目指すレジリエンス能力向上のための総合的な対策とは、結局この三つの成果を有機的に連携させ、その基本的な考え方を普遍化することにあります。

SafetyⅡの考え方に基づいてレジリエンスを取り入れた安全性の向上に関する取組みは、鉄道、原子力、航空、医療などの分野で導入され始めましたが、その活動はまだ始まったばかりです。

建設業においても、まだまだ試行的な段階を脱してはいません。

ただ、冒頭に我が国の安全と生産性の立ち位置を見たように、日本社会のあらゆる場面で極めて真面目にかつ相当な努力を払って災害事例から学んだ再発防止対策や前例を踏襲したさまざまな安全衛生活動の取組みを行っていますが、こうした取組みだけではもはや安全も生産性も向上しないのは明らかです。

例えば、建設工事で必要となる、労働安全衛生関係法令で義務付けられている安全衛生項目だけでも1,700項目にもわたり(国土交通省:安全衛生経費の適切な支払いのための実効性ある施策について、「建設マネジメント技術」※2023年7月号、 pp.11~13参照)、これに付随して膨大な量のマニュアルが存在します。

そして多くの現場でこれらを遵守すべく多大な努力を注いでいますが、先進国に比べ依然として労働災害発生率は高いままです。

リスク排除だけを目的にした安全活動では限界があるのではないかと感じており、むしろ、うまくいっていること、つまり、グッジョブが出てくる環境づくりの活動も積極的に付加していくことが重要であろうと考えています。

また、これまで見てきたように、レジリエンス能力を高めることは、危険回避能力だけでなく仕事を進める上でのパフォーマンスの向上にもつながることから、DX時代においては、安全と生産性をトレードオフの関係と捉えるのではなく、同時に追求する目標であると位置付けるべきだと考えます。

次に、これまでの安全衛生管理は、3Sや4Sならず5S(整理、整頓、清掃、清潔、躾)活動では、最後のSである躾が最も重要であると主張する安全衛生管理担当者が多くいるように、労働安全衛生関係法令を中心に規則やルール、マニュアルを遵守するよう労働者に対して上意下達の方法で行っているケースが多いと思います。

こうした方法は、安全衛生管理を効率よく行うためには必要であり、否定されるべきものではありませんが、下達事項に納得していない、いわゆる「腹落ち」していない現場で働く人々が多くいるのも事実です。

「クレーンの荷の下に入るな、安全帯を使用しろ、といった指示は毎朝聞かされるが、単管の運び方など教えてもらったことがない」とか、「重機の周りへの立入禁止はどの現場でも指示されるが、向こう側に行く道順を示している現場はほとんどない。だから、やむなく立入禁止のカラーコーンを乗り越えることがある」といった話は、実際にヒヤリハット体験者からのヒアリングで得たものです。

こうした作業者目線、現場目線の情報を把握する仕組みが確立していないため、どうしても安全衛生管理は上から下への一方通行となりやすいと思います。

そこで、現場で働く人々が持っている情報、さらには身をもって体得した経験や知恵を吸い上げて現場の安全や生産性の向上に活かす「KATETOS」などを活用した下意上達の安全文化を形成する必要があると思います。

さらに、DX時代においては、AIを中心にIT技術の進歩が著しく、産業界の職種、業種も大きく変わり、実体験だけでは成長が困難な時代となりつつあることからも、メタバースなどを活用した他者経験を自身の経験知とする仕組みの構築が求められています。

併せて、これまで従来の安全管理であるSafetyⅠだけでなくレジリエンス能力の向上を求めるSafetyⅡの取組みを加えたSafetyⅠ+SafetyⅡの取組みが必要であると述べてきました。

この取組みを確実なものとするためには、レジリエントな対応で切り抜けてきた暗黙知による実践であるSafetyⅡ体験を見える化し照査した上で、現場が納得するSafetyⅠに落とし込み、それに基づいた教育・訓練を行うことが必要だろうと思います(照査することなく現場まかせの暗黙知だけに頼っていると、1999年の東海村JCO臨界事故のように、見かけ上の効率化の追求が大きなリスクを生むことがあります)。

それができれば、守れない、形骸化したマニュアルから働く人々に腹落ちする魂のこもったマニュアルができ、それを体得できるまで教育・訓練した上で、現場において実践することが安全と生産性の向上につながると考えます。

まとめると、

① リスク排除だけでなく、グッジョブが出てくる職場環境づくりを積極的に行う

② DX時代は、安全と生産性はトレードオフではなく、同時に追求する目標であると位置付ける

③ 現場の経験や知恵を吸い上げる「KATETOS」などを活用した下意上達の安全文化を形成する

④ 実体験だけでは成長が困難な時代となりつつあることから、メタバースなどを活用した他者経験を自身の経験知とする仕組みを構築する

⑤ SafetyⅡ体験を照査し、形骸化したマニュアルを働く人たちに腹落ちできるマニュアルに改定し、SafetyⅠの活動に落とし込む

最後に、今後の方針について少し触れます。

本委員会は、2025年7月7日をもって、第1期の調査研究を終了し、新たに第2期として、これまでの成果の普及と併せてさらなる発展を図りたいと考えています。

具体的には、新ヒヤリ・グッジョブ報告は報告、集計・分析、アクションプランの提示と実施、効果の測定、さらなる改善活動の実施というPDCAを回すことが基本ですが、下意上達の仕組みを確実なものとするには、報告者からのヒアリングが欠かせません。

報告者の何割かからでも実際にヒアリングができると、ステレオタイプでない安全やグッジョブに関するさまざまなアイデアを得ることができます。

ただ、これを管理者が実施するとなると大変な手間と時間がかかりますし、なにより報告者に対してバイアスがかかることがあります。

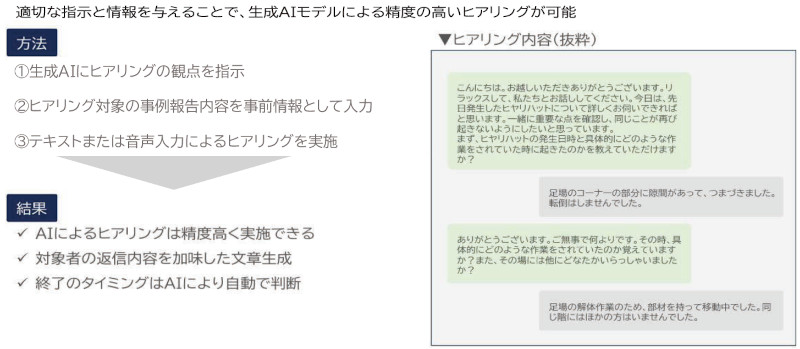

そこで、「KATETOS」をさらに有効なものとするため、報告者に対してAIによるヒアリングができる機能を付加することを考えており、すでに着手しています(図- 14、15)。

また、「KATETOS」の使用により作業者から直接管理者への報告が可能となる点を活かして、

「建設マネジメント技術」※2024年7月号の記事にて報告したとおり、労働者遵守義務事項の確認や足場点検などの設備や機器の安全確認、さらに、これは別途検討が必要となりますが、品質管理についても利用が可能になると思います。

次に、メタバースに関しては「KATETOS」の事例からメタバースによるレジリエンス教育へ移行するプログラムも検討することにしています。

8D- BIMに関しては、手すり先行システム足場編を早々に完成させ、躯体BIMとの連結を図り、足場に関する「KATETOS」の情報を集積し、メタバースとの連結を図る仕組みを検討することとしています。

※建設マネジメント技術 ホームページhttps://kenmane.kensetsu-plaza.com/

(さらしな人事労務オフィス所長・特定社会保険労務士)

【出典】

積算資料公表価格版2025年12月号

最終更新日:2025-11-26

同じカテゴリーの新着記事

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版