- 2025-11-25

- 積算資料

多摩川・二ヶ領用水の水争い

「針の穴にラクダを通す」という諺がある。

絶対出来ないことを成し遂げようとする意味である。

人類にとって「限られた水を分かち合う」ことがこれに当たる。

21世紀の今、世界中を見渡して水を分かち合う文明を成し遂げた国がたった一つだけ存在している。

それは日本であった。

しかし、日本がこれを成し遂げた原点は激しい水を巡る戦いであった。

1821年、多摩川下流の川崎領の1万4,000人が上流の溝口領を襲うという日本最大の水騒動が発生した。

農民たちは竹槍、刀、鉄砲を手にし、法螺貝や太鼓を鳴らしながら溝口村に向け行進し名主邸を襲った。

溝口領の農民も戦ったが名主家は焼き討ちにされてしまった。

さらに、数百名の川崎衆は名主を追って江戸市中の馬喰町まで追いかけていくという大騒動になった。

江戸時代のすさまじい水争いの傷は、近代日本の水開発と利用に決定的な影響を与えることとなった。

都市の新規水利用

1853年、浦賀沖に黒船が登場し、日本は一気に近代社会に向った。

近代日本の目標は富国強兵の合言葉で産業を興すことであった。

全国の若者が蒸気機関車に飛び乗って東京に向かい、一気に首都圏は人口が集中した。

近代産業の勃興と都市の人口集中は新しい水を必要とした。

ある土地に新たな水利用者が参入すれば、干ばつ時の水不足はさらに激しくなる。

既存の農業者たちはそれを許すわけがない。

何百年間、農村共同体は自分たちの血を流し、水を守ってきた。

水の争奪戦に関しては筋金入りであった。

新参の都市の水利用者は、農業者たちには圧倒的に弱かった。

都市水利用者は既存の農業者に頭を下げ、膝を折り曲げ、おこぼれの水をもらうこととなった。

川の水が減少すれば、まず既存の農業者が優先して取水した。

余り水の都市の水道と工場は断水を繰り返した。

沖積平野の都市は、やむを得ず足元の地下水をくみ上げていった。

沖積平野で地盤沈下が進行することとなった。

日本は近代化を進展させ、石油をめぐる欧米との戦争に突入し敗戦した。

戦後復興における河水統制事業

戦後復興の急激な経済立て直しが始まっていった。

貧弱なインフラと日照りにより都市は断水に苦しんだ。

と同時に、戦後の荒廃した国土に大型台風が次々と襲ってきた。

毎年のように千人単位で日本人の命は落ち葉のように軽く失われていった。

洪水防御と水供給は国の重要課題となり、戦前に開始されていた河水統制事業によるダム建設を本格的に再開していった。

戦前から引き継いだ河水統制のダム事業は、治水と利水の相反する使命を負うこととなった。

治水は大雨の洪水を貯めるためダムを空けておきたい。

利水は発電や渇水に備えて水を貯めておきたい。

この相反する目的のダム制度は昭和32年の「特定多目的ダム法」まで待つが、それ以前の河水統制事業では、ダム現場独自で工夫をしながら進められていった。

ダム建設を進める中で、都市の深刻な断水騒動は頻発していった。

なぜ、水道の断水が頻発するのか?

原因は、日照りともう一つ重要な原因があった。

川からの取水には、既存農業者が優先して取水するという不文律があった。

川の中流部に広がる農村地帯で大量に取水すれば、下流の都市に水は流れない。

川の取水は先住者が優先権を持っている。

この不文律は日本独特のものではない。

世界中の人類の共通ルールである。

この不文律を破るのは唯一、暴力だけであった。

下流部の沖積平野で生まれた都市は新参者だった。

暴力を持たない新参の都市側が農業者の劣後になるのは必然であった。

優先権を持つ既存農業者たちを怒らすことはできない。

水関係者の間では川崎・溝口水騒動の悪夢がよみがえってくる。

「不特定容量」の誕生

新規の利水者の参加ルールがなかった当時、ダム技術者たちは、ダムの現場でハード作戦とソフト作戦を立てた。

地形が許す限り、土木技術的に可能な限り、大規模なダム建設を行う。

これにより治水と利水の要望を少しでも満足させる。

このダム建設はハード作戦だけではなかった。

巧妙なソフト戦術もダム運用に組み込んでいった。

ダムを高くして生まれた余裕の貯留量を「不特定容量」と命名し、水力発電の放流量とこの貯留量の放流水を「不特定流量」とした。

そして、この不特定流量は結果的に既存の農業者たちが優先的に使用するというソフト作戦であった。

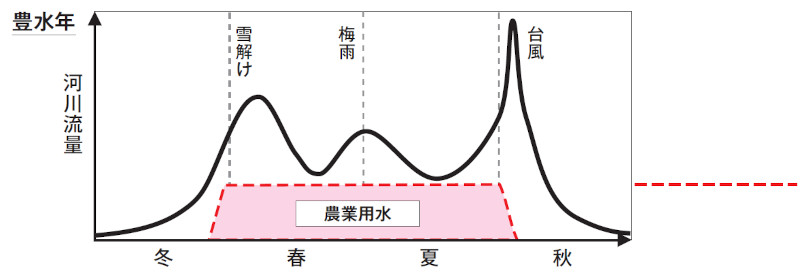

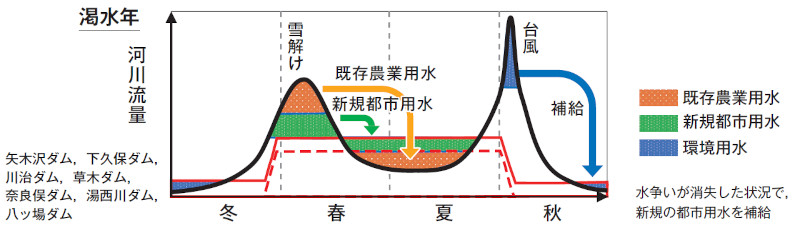

河川に例年一定の流量があれば(図-1)のように農業者たちは取水できる。

しかし、少しでも日照りが続けば流量は減少し(図-2)になる。

流域の農業者たちが十分な取水が出来なければ、上流と下流、左岸と右岸の農業者間でも水紛争が生じていく。

既存の農業者が対立している状況で、新参の都市の利水者は取水するどころではない。

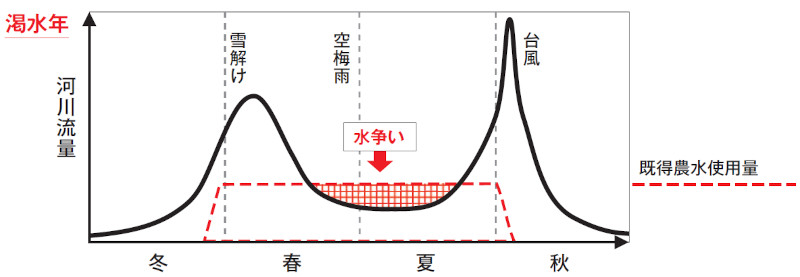

(図-3)は、水不足の際にダムの不特定容量の水を、既存農業者が優先的に取水するシステムを表している。

このダムからの放流は流域の既存の全ての農業共同体に向かって放流する。

そのため専門家の間では「不特定かんがい用水」と呼んでいた。

流域全体のダム不特定容量

首都圏の利根川水系で、建設省は次々とダムを建設していった。

昭和31年、鬼怒川で五十里ダムが完成した。

五十里ダムは発電用の水量32百万m³を不特定かんがい用水として運用することとなった。

利根川本川の藤原ダムでは、急遽、不特定かんがい用水として新たに13百万m³ を確保し昭和33年に完成した。

昭和34年に完成した相俣ダムでは20百万m³、昭和41年に完成した薗原ダムで13百万m³を確保した。

同年完成の川俣ダムでは発電用の水量73百万m³を不特定かんがい用水として運用することとした。

昭和41年まで、不特定かんがい用水のダム容量は170百万m³に達した。

甲子園球場を水一杯にすると60万m³である。

つまり、利根川流域の既存農業のために甲子園球場約280個分のダム水量を確保したことになる。

この不特定流量は、人間の激しい取水で賽の河原になる宿命を持つ川に豊かな水を流すこととなった。

(写真-1)は特定多目的ダム法以前に建設された利根川・鬼怒川水系のダム群である。

不特定容量のダム建設費は、流域全ての利水者の安全と安心、そして河川施設管理に寄与すると建設省は主張し全額国費で賄われることとした。

インフラの叡智

終戦の半世紀前の明治29年「旧・河川法」が制定されていた。

この法律により河川管理は国家の責任とされた。

大河川は一級河川として国が管理し、中規模河川は二級河川として各県が管理することとなった。

明治の河川法が成立した後も、農業共同体は新しい河川管理者など流域の統治者として信用していなかった。

何しろ川を守り、川を統治していたのは江戸時代より農村共同体であった。

しかし、利根川の農業者たちは河川管理者への信頼感を確実に増していった。

何しろ干ばつになれば、国のダムから水が放流されたのである。

沿川の農業者同士の陰湿な水争いをしなくてよくなった。

ダム不特定容量というインフラが、農業者たちに新しい水配分システムを受け入れさせた。

農業者の合意を得たのちに、新参の都市の水道用水や工業用水をダムで放流するシステムである。

(図-4)はそのシステムを表した。

戦後復興のダム技術者たちのすごさは、腕力でダム建設を進めただけではない。

ダム建設をしながら、将来の日本社会を見据えて、紛争のない経済発展を実現する不特定流量を増加するという河川統治システムを確立していった。

近代日本の水制度

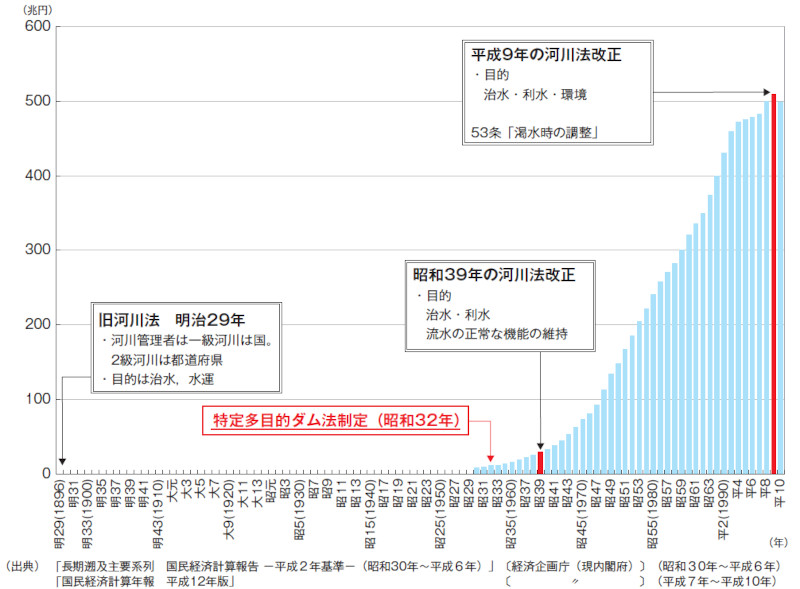

終戦から12年経った昭和32年、「特定多目的ダム法」が制定された。

世界でも例のないダム放流の配分の原則を内包していた。

① ダム建設では、既存の農業用水に優先的に供給する

② これにより江戸からの既存の農村共同体の合意を得る

③ 合意のもとに、新参の都市の水をダムに貯留し、その水を都市に供給する

④ 都市側はダム建設の費用を負担していく

⑤ ダム負担金の配分は、公開された公平な手法に基づいて算定される

⑥ 国は個別ダム基本計画を策定し、関係省庁と協議し、都道府県知事の意見を聞く

⑦ 都道府県知事は国に意見を述べる時には、議会の決議を経る

上記の④⑤⑥⑦は法文で明示された。

①②③は河川管理者が行う利水計算の中で適用され、河川水利用関係者に説明され合意を得ていった。

特定多目的ダム法で既存の農業用水が担保され、都市利水者側がダム建設費を負担するルールが法的に確立された。

特定多目的ダム法の制定から7年後の昭和39年、上位法の「河川法」の大改正が行われた。

第1条の目的の変更であった。

第1条の目的に「治水」に「利水」が明示された。

目的に「利水」が加わっただけではなかった。

同じ第1条に一般の国民には分かりにくい文言が入っていた。

「流水の正常な機能の維持」という文言である。

流水の正常な機能の維持

「流水の正常な機能の維持」は「川には川として適正な流量が流れていなければならない」という主旨である。

21世紀の今、ダムの不特定容量の確保が進み、水争奪紛争は日本から姿を消している。

そのためこの河川維持流量は川の自然環境を守るという意味で国民には理解されている。

しかし、河川維持流量の誕生は川の自然環境を柱にして誕生した言葉ではない。

「歴史の中で河川と国土を造り、守ってきた農業者の水は適正に確保されるべき流量である」ことが背景にあった。

近代産業が発展し、都市拡大で水が必要になったからといって、札束を振りかざして既存の農業者から水を奪ってはならない。

流域の農村共同体の歴史的取水を尊重し、さらに、川の自然環境を保全維持しながら、都市は取水しなければならない。

このような理念を含む文言であった。

ユーラシア、アフリカ、そしてアメリカ大陸の河川や湖沼で水が消滅する事態が発生している。

そこには、その地域の歴史を尊重し、既存利水者に配慮し、自然環境を考えて「河川には一定の水を流さなければならない」という社会的な約束はない。

河川法を改正した昭和30年代、日本は貧しく、必死になって豊かさを求めていた。

経済成長社会の中で「公害」や「環境保全」という言葉は一般的ではなかった。

この社会状況の中で、水分野においては歴史経緯を尊重し、沿川の関係者が合意して、水を分かち合っていく理念が河川法第1条の目的で位置づけられた。

この法整備がなかったら、それ以降の高度経済発展で水の分捕り合戦で大混乱が生じたことは間違いない。

(図- 5)は、「特定多目的ダム法」と「河川法」と経済発展のGDPを示した。

図では2つの河川基本法が日本の経済成長を確実に支えたことが鮮やかに理解できる。

インフラが生む法理念

平成9(1997)年、筆者は本省の課長として、河川法の平成の大改正に向かっていた。

社会的に注目されているのは、第1条の目的に「環境」を入れたことであった。

しかし、「環境」を目的に入れた法改正の陰で、重要な法文が新しく追加されていた。

第53条の「渇水時における水利使用の調整」の新設であった。

内容は「異常渇水時には利水者が相互に調整を行う。

その調整では、利水者は相互に他の利用者を尊重しなければならない」とされた。

渇水時において「他の利用者を尊重」は絶対に不自然である。

人類の歴史で、渇水時に相手を尊重するなどありえない。

血で血を争うのが常態である。

つまり「ラクダを針の穴に通す」例えに匹敵する不可能な理念が法定化されたのであった。

平成の河川法改正以前でも、主要な河川では渇水時に水利関係者が集まり節水の話し合いが開催されてきた。

この平成の河川法改正では、河川管理者、農業者、都市側の利水関係者が話し合う、渇水調整会議が国土保全の基本法の「河川法」で明示され位置づけられた。

平成9年の河川法改正により、各河川の渇水調整協議会では、既存ダムの貯留量状況を見詰め監視しながら、お互いに相手を尊重し節水率を決め、合意して、各組織が節水を実施することとなった。

これら流域の関係者間の信頼を支えているのは、ダム不特定容量の存在であるのは言うまでもない。

インフラが人類を向上させる

平成9年の河川法改正の作業で痛感したことがある。

法改正を司る内閣法制局は、出来もしない理念を河川法の国土根幹法に書き込むことは決して了承しない。

昭和39年河川法改正と平成9年河川法改正は、頭の中で考えた理念ではない。

外国の法律の引き写しでもない。

昭和39年の河川法改正では、実際の現場で不特定容量のダム建設が進んだ現実に立脚して、第1条に「利水」と「流水の正常な機能の維持」が記述された。

平成9年の河川法改正では、渇水時には流域の利水者が話し合い、互いに節水している現実に立脚して「異常渇水時、他の利水者の尊重」という

「ラクダを針の穴に通す」言葉が挿入された。

国土保全法の基幹体系は、現場での工夫と努力と実績が柱になり、法制度が組み立てられていく。

竹村 公太郎(たけむら こうたろう)

特定非営利活動法人日本水フォーラム(認定NPO法人)代表理事、博士(工学)。

神奈川県出身。1945年生まれ。

東北大学工学部土木工学科1968年卒、1970年修士修了後、建設省に入省。

宮ヶ瀬ダム工事事務所長、中部地方建設局河川部長、近畿地方建設局長を経て国土交通省河川局長。

02年に退官後、04年より現職。

土砂災害・水害対策の推進への多大な貢献から2017年土木学会功績賞に選定された。

著書に「日本文明の謎を解く」(清流出版2003年)、「本質を見抜く力(養老孟司氏対談)」(PHP新書2008年)、「小水力エネルギー読本」(オーム社:共著)、「日本史の謎は『地形』で解ける」シリーズ(PHP研究所2013年~)、「水力発電が日本を救う」(東洋経済新報社2016年)、「広重の浮世絵と地形で読み解く 江戸の秘密」(集英社2021年)など。

【出典】

積算資料2025年9月号

最終更新日:2025-11-25

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-02-24

- 積算資料

- 2026-01-26

- 積算資料

- 2026-01-05

- 積算資料

- 2025-12-22

- 積算資料

- 2025-12-01

- 積算資料

- 2025-11-25

- 積算資料

- 2025-11-05

- 積算資料

- 2025-10-27

- 積算資料

- 2025-10-20

- 積算資料