はじめに

我が国の建設業における労働災害は、ピークであった昭和36(1961)年に比べ10分の1程度まで減少する等、長期的には減少傾向にありますが、近年はその減少率が鈍化しています。

特に、昨年(令和6年)の労働災害による死亡者数は確定値で前年を4.0%、9人も上回る232人に達しています。

この数値は、全産業の746人の31.1%にも当たり、相変わらず業種別で最も大きな割合となっています。

また、建設業の死亡災害で最も多い事故の型は墜落・転落災害で、77人(全体の33.2%)となっています。

こうした建設業における労働災害の多発、とりわけ墜落・転落災害が後を絶たない状況を鑑みて、厚生労働省は、墜落・転落災害の大きな原因である足場からの墜落(令和5年確定値で、墜落・転落災害86人のうち、16人、18.6%を占める)を防止するため、令和5年3月に労働安全衛生規則を改正し、事業者および元請である注文者による足場の点検等に係る規制を強化しました。

この改正により、事業者等は足場の点検を行う際は、あらかじめ点検者を指名し、足場の組立・変更等の後の点検では点検者の氏名を記録・保存する等の措置が必要となりました。

また、点検後の記録・保存に当たっては、「足場等の種類別点検チェックリスト」を活用することが望ましいとされました。

1. 手すり先行システム 足場点検マニュアルの策定

近年、これまでの主流であった枠組足場や単管足場に代わって、手すり先行システム足場(くさび緊結式足場)が急速に普及しています。

一般社団法人仮設工業会においては、この手すり先行システム足場について「承認制度」を設け、実大試験等を実施し、安全性が担保された製品について組立基準と使用基準を含めて承認しており、現時点で14社23組が承認されています。

これらの手すり先行システム足場は、メーカーや製品ごとに構造や許容支持力が少しずつ異なっており、足場ユーザーである総合建設事業者等から、分かりやすい点検表の作成が求められていました。

こうした状況を受け、仮設工業会では、総合建設事業者、足場組立事業者および仮設機材メーカー・レンタル事業者から選出された委員で構成された「仮設工業会が認定・承認した足場に係る点検等検討委員会(委員長:豊澤康男)」を設け、検討を重ねた結果、令和6年7月に「元請社員と職長のための手すり先行システム足場点検マニュアル」を発刊しました(写真- 1)。

2. 手すり先行システム 足場点検マニュアルの活用

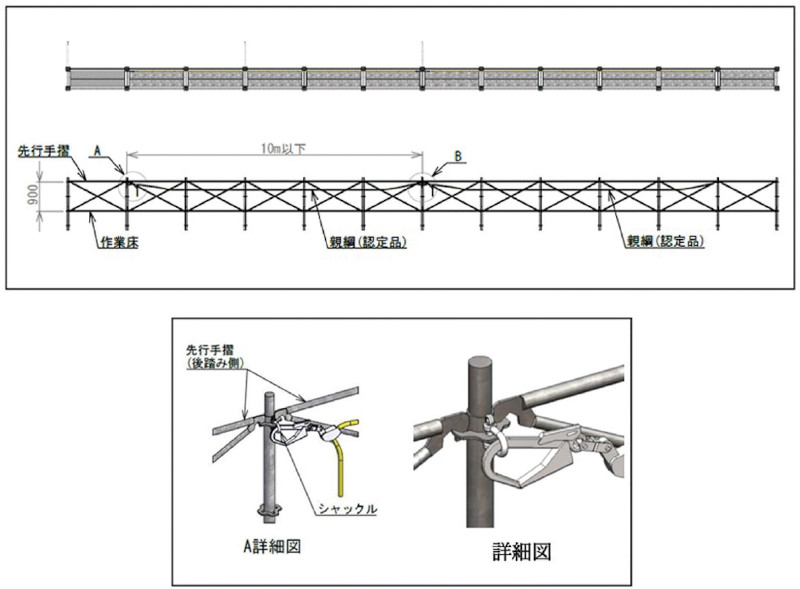

この点検マニュアルは、標題にあるように手すり先行システム足場を使用する元請社員や職長にとって分かりやすくするため、製品ごとの点検のポイントや組立・解体手順および足場に関する法規制の背景等について、イラストや写真を多用して簡潔にまとめています(図- 1)。

また、この点検マニュアルでまとめた製品ごとの点検基準や組立・解体手順等については、本号に掲載されている別稿「生産性と安全衛生両面の向上を目指すDX時代のレジリエンス能力向上対策についての提言」で記載した手すり先行システム足場の8D-BIMと連結しており、リスクポイントや必要な情報を簡単に得られるようになっています。

また、仮設工業会のホームページ上においても内容の一部を公開しています。

元請社員や職長はもとより、広く関係者がこの点検マニュアルを活用して、手すり先行システム足場の使用、組立・解体時における安全を確保し、建設現場全体の安全水準が向上することを期待します。

なお、検討委員会において、総合建設事業者と仮設機材メーカーが忌憚のない意見交換を行った結果、これまで手すり先行工法の弱点であった足場組立中に横移動する際の前踏み側(躯体側)の墜落防止について、墜落制止用器具のフックをかける親綱を後踏み側(外側)の支柱に簡単に取り付けられる方法が考案されました。

既にいくつかの製品が仮設工業会の承認を受け、社会実装され始めたことを付記します(図- 2)。

【出典】

積算資料公表価格版2025年12月号

最終更新日:2025-11-25

同じカテゴリーの新着記事

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版