- 2015-04-27

- 建築施工単価

准教授 安野 彰

鉄骨造への関心

本連載その6(2014年冬号)でみたように,鉄骨を主構造とする建築は,早くから鉄道施設や海軍の周辺で用いられ,官営八幡製鉄所で鉄鋼が国産化される頃から建築界でも注目されるようになる。しかし,煉瓦や木材に代わる新しい構造材への関心は,八幡創業のおよそ10年前に起きた濃尾地震(1891年10月28日)によって高まりつつあった。建築が洋風化する過程では,煉瓦や石材を主構造に充てるケースも少なくなかったが,組積造の建築は,地震に対して脆弱であるため,日本での発達には,そもそも限界があったといえる。しかし,そのことが濃尾地震によって否定しがたい事実として共有されるまで,むしろ煉瓦造が耐震化の具体策として検討される傾向すらあったという。

地震の翌年,文部省(現:文部科学省)はジョン・ミルンを嘱託として迎えつつ各学会における邦人の権威を集めて1892年6月に震災予防調査会を立ち上げ,その後に各地で起こる地震の被災調査を踏まえながら,対策を講じていく。ミルンは,日本の地震学発展に寄与した英国人である。調査会には,建築界から辰野金吾をはじめ,曾禰(そね)達蔵,片山東熊(とうくま),中村達太郎らが貢献した。その結果,木造については,材の緊結に各種の金物が考案され,煉瓦造では,モルタルの改良のほか,防火床や碇聯鉄(ていれんてつ)構法などによる補強が施されていった。

そして,濃尾地震を機に新しい主要構造材として着目されたのが,重量や容積に比べて強度の高い鉄鋼であった。後に鉄骨造建築を先駆的に手掛ける横河民輔は,濃尾地震の半年前,1891 年3 月の時点で,英仏の事例を引きながら火災における鉄材の脆弱性を指摘しているものの,震災直後に著した『地震』では,耐震構造の実践には「鉄柱鉄屋根を以つてするか最良」としている。本書では,「消震構造」という柔構造や免震に近い概念も示して,五重塔がその好例としている。数年前に竣工した東京スカイツリー(日建設計2012年)で応用された考え方は,その当時すでに認識されていたのである。

さらに横河は,『建築雑誌』(1896年6月)に掲載の「鉄骨構造」と題する講演で,近年の地震で煉瓦造建築が被災したことを受け,米国で発達している鉄骨の柱梁構造を「スケルトンコンストラクション」と表現し,日本では耐震の観点から必要と主張する。そして,鉄骨造は,建築規模が大きくても断面サイズがそれほど変わらないこと,大きな開口が室内を明るくすることが利点であり,高熱に弱く伸縮率が大きいという欠点はいずれ解決されるとしてその可能性を評価した。

彼は,この少し後1902年に,米国カーネギー社と共同し,鉄骨と煉瓦を組み合わせた三井本館(図-1)を完成させるが,これは,前記の『地震』が三井物産創業者益田孝の目にとまったことがきっかけとされる。横河は三井の嘱託として迎えられ,その後も三井関連の重要なプロジェクトに参画し,鉄骨を主構造とする建築で貢献した。また,横河橋梁を興し,鉄の加工技術の発展にも尽力した。

【図-1 三井本館(建築学会編『明治大正建築写真聚覧』建 築学会1936年,日本建築学会図書館蔵)】

三井本館は,鉄骨の柱梁を煉瓦で被覆保護した先駆事例だが,煉瓦壁の荷重負担も大きく,必ずしも「スケルトン」構造とはいえない。しかし,煉瓦と鉄骨は補完関係にあって耐震性は低くなく,実効性を考慮した結果と考えられる。1923年の震災でも,屋根が焼け落ちるものの,構造体への被害はほとんどなかったという。横河は,そうした実践の経験を踏まえて,翌年3月からおよそ2年間,工科大学校で初の鉄骨構造の講義を行っている。

片山東熊も,東宮御所(図- 2)に用いる鉄骨や暖房設備の調査・設計・発注のため,1899年6月から渡米している。主な滞在先は鉄骨構造の高層建築が多く建設されていたシカゴとニューヨークであった(図- 3)。

【図-2 旧東宮御所(迎賓館()撮影:安野)】

【図-3 シカゴのオールド・コロニー・ビル(1894年ホラバー ド&ロシュ)(撮影:安野)】

シカゴを代表する建築家ダニエル・H・バーナムをはじめとする名だたる技術者に助言を受けながら,先進国の実情を視察し,5カ月間の滞在で迅速かつ着実に仕事をこなした。かくして明治建築の集大成ともいうべき大建築は,1909年に竣工を迎えるが,これも三井本館と同様の構造で,煉瓦と石の壁の奥に鉄骨の架構を潜めていた。

その後,丸の内の高層オフィスビルを手掛けることになる曾禰達蔵は,1893年にジョサイア・コンドルの代理でシカゴ万国博覧会に出張しているが,5年後には,同地の鉄骨構造に触れ,鉄鋼とコンクリートによる独立基礎について論じている。

さらに,清水釘吉は,1901年11月から翌年8月にかけて欧米を視察し,シカゴの鉄骨造高層ビルの構法などを報告している。そして,彼がバーナム事務所より譲り受けた図面は,各方面で参照され,国内の技術発展に大きく貢献した。

このように,世紀の変わり目をまたいで,日本の建築家や技術者達は,鉄骨造高層ビルを実現していた米国に目を向け,模索していたのである。

ところで,工科大学校における横河の講義は,後に佐野利器(としかた)に受け継がれるが,その佐野は,1905 年3 月から「建築構造強弱学」を連載し,構造力学の基礎理論を展開している。

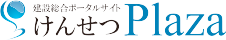

翌年には,日比忠彦が,「鉄骨構造建築学」の連載を始め,その詳細を多数の図版を交えて示している(図- 4)。

【図-4 日比忠彦「鉄骨構造建築学」の挿絵(『建築雑誌』242号1907年2月 建築学会)】

日比は,欧米各国に遊学して,製鉄所などの視察を踏まえて鉄骨構造を学んだ。初回記事の冒頭では,地震国たる日本においては,「鉄骨建築の必要更らに贅言を要せざるなり」と述べている。22回にわたった連載は,日本における建築構造の発展に多大な影響を与えた。また,ここでは,補強式の鉄骨造が架構式のそれに劣ることなどの指摘があるが,その見解は,連載中1906年4月18日に発生したサンフランシスコの大地震とその調査で確証されることとなる。

太平洋を挟んだ彼岸での被災調査には,中村達太郎や佐野利器が赴いた。彼らは,ここで架構式鉄骨造と同時に鉄筋コンクリート(RC)造の地震における有効性を確認し,これらの建設実現を目指した検討と実践に移るのである。このうち佐野は1911年からドイツに留学し,「家屋耐震構造論」(1915年)で学位を取得している。同論では,震度の概念や各種構造の理論的な特性が示された。

明治末から大正初期の鉄骨造建築

こうした一連の研究や必要性の高まりもあって,前記の三井本館以降,鉄骨を用いた建築物が相次いで姿を見せ始める。

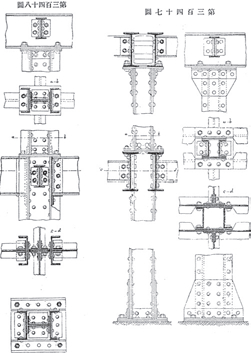

東宮御所が完成する1909年には,両国に初代の国技館(図- 5)が誕生する。

【図-5 相撲常設館(国技館)断面図(『建築雑誌』271号 1909年7月 建築学会)】

径200尺(約60m)の鉄骨ドームが架かる大空間を実現させたのは,辰野金吾と葛西萬司であった。相撲人気に応じ,多くの観客に室内での観戦を提供するべく,鋼材によるアーチ形のトラス架構が選択された。視界を遮る柱を除くこと,工費節減,防風,耐震性が重視された結果だった。架構と基礎はピン接合とし,風や地震に対処している。また,ガラス屋根による自然採光としており,相撲興行以外の各種イベントにも使われた。

大スパンの内部空間に対し,天を突いて出現したのが,初代の通天閣(図- 6,1912年)である。

【図-6 通天閣(傍士定治編『大阪新名所新世界写真帖』大 阪土地建物1913年)】

大阪の新しい娯楽場としてオープンした新世界のシンボルとして,エッフェル塔を模した鉄塔は,パリの凱旋門のようなアーチに載って地上300尺(約90m)の高さを誇り,最上部の展望台からは,ニューヨークのそれを模した遊園地と塔を中心に放射状に延びる街路を眼下に,市街を一望することができた。

明治末から大正にかけて発達し,多くの中間層が参加した都市文化は,高層あるいは広い空間を持つ建築とともにあった。彼等の職場であるオフィスや工場も同様である。そうした建築の主要なものは,建築材としての鉄によって成立していたといえるだろう。「今日は帝劇,明日は三越」という宣伝文句が有名な2施設も鉄骨造で,それぞれ1911年と1914年に竣工する(図- 7,8)。

【図-7 三越呉服店(建築学会編『明治大正建築写真聚覧』 建築学会1936年,日本建築学会図書館蔵)】

【図-8 帝國劇場(『帝國劇場写真帖』1911年,国立国会図書 館蔵)】

ともに横河民輔の設計であるが,彼は百貨店開設にあたり米国に派遣され,その仕組みを学んで帰朝するなど,欧米流の都市施設運営の手法も移入した。1912年に竣工した三井貸事務所も,米国に倣ったものである。

ほかにも,東京中央停車場(辰野・葛西1914年),日本郵船神戸支店(曾禰・中條1918年)など鉄骨を主構造とした建築が目立つようになるが,その多くは,煉瓦もともに主構造として相互補完的に用い,床や階段などをRC 造としていた。

こうした中,鉄骨に荷重を預け,壁をカーテンウォール(帳壁)として,鉄骨造の本質をいち早く表現したのが,佐野利器による日本橋丸善(図- 9,1909年)であった。横河が先に「スケルトン」と表したもので,今日みられる軽快な鉄骨造の祖型とされる。施工は,清水釘吉の渡航を契機に鉄骨造に着目して実績を作っていた清水組であった。

【図-9 日本橋丸善(建築学会編『明治大正建 築写真聚覧』建築学会1936年,日本建築学会 図書館蔵)】

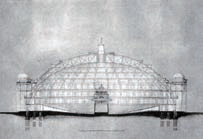

一方,丸の内では,1894年の三菱一号館を皮切りにオフィス街が形成されていたが,1918年に東京海上ビル(図- 10)が建つ頃から,鉄骨の使用により高層化が図られる。曾禰・中條事務所が手掛けた東京海上ビルは,日本で最初の大規模な高層オフィスで,エレベーターや汚水浄化装置など各種新設備の本格導入も画期的であった。

【図-10 東京海上ビルの鉄骨(山邨長千代編『東京海上ビルデイング新築 記念』東京海上保険1921年,国立国会図書館蔵)】

三菱地所部設計で1923年に竣工した丸の内ビルディング(図- 11,丸ビル)は,床面積で東京海上ビルの3倍を誇り,戦前で最大規模のオフィス建築となったが,施工を請け負ったのは,シカゴで高層オフィスが発達する過程で発展したフラー建築会社であった。

【図-11 丸の内ビルディング(建築学会編『明治大正建築写真聚覧』建築 学会1936年,日本建築学会図書館蔵)】

日本の技術者は,その合理化と能率化を極めた施工システムを目の当たりにする。8時間労働制,基礎杭打ちのスチームハンマー,吊り足場,トラックによる大規模な運搬,高性能のコンクリートミキサーなどさまざまな新技術と洗練された管理法により,東京海上ビルに比べて坪当たりおよそ8倍のスピードで竣工に至らしめ,日本の施工会社に大きな影響を与えた。例えば清水組は,使用した機械類を譲り受けて,さらなる合理化と機械化を図る。なおフラー社は,曾禰・中條事務所設計の日本郵船ビル(1923年,丸の内)など複数の物件を手掛けた。

鉄骨鉄筋コンクリート造

主に米国に倣い,その発達が著しく見えた鉄骨造建築であったが,丸ビルが竣工しておよそ半年後,1923 年9 月1日に発生した関東大震災によって,その性能の地震大国における不完全さが露呈する。M7.9,最大震度7の揺れは,煉瓦造や石造は勿論,鉄骨を主構造として用いた建築物にも看過できない被害を与えた。

目立って被災したのが,米国で発達した系統のカーテンウォール式で,前記の丸ビルや日本郵船ビルのほか,東京会館(1923年)も同様であった。カーテンウォールといっても,当時は,薄い煉瓦壁である場合が多く,強度が乏しいこの箇所に大きな亀裂や崩落が生じたのである。鉄骨柱周りも中空の煉瓦やタイル(ホーローブリック,ホーロータイル)による被覆で,鉄骨との一体化にも関心が薄かったため,鉄骨の移動や変形が起こりやすかった。それは同時に被覆材が崩れて鉄骨が露わになることにつながり,揺れによる被害の後で起こる火災に対する甘さも判明したことになる。また,柱と梁をつなげるリベット接合の強度不足についても認識が新たになる。欧米で普及していた技術と仕様は,大規模な地震が頻繁に起こる日本では許容されなかったのである。

とはいえ,事前に耐震性が考慮された建築物では,実際の大地震でその性能を確認されたものも少なくなかった。例えば前記の東京海上ビルは,カーテンウォールに近い構造だったが,佐野利器や構造を担当した内田祥三による配慮もあって,比較的軽微な損傷で済んでいる。その他,ラスモルタルの耐火被覆が有効であったなど,改善につながる確かな情報が得られたことは,地震国における技術革新にとって重要であった。

事前の対策が奏功し,その後の耐震構造を方向付けたのが,渡辺節による日本興業銀行本店である(図- 12,1923年)。

【図-12 日本興業銀行本店(建築学会編『明治大正建築写 真聚覧』建築学会1936年,日本建築学会図書館蔵)】

渡辺も米国の事務所建築にその経済的な合理性や最新設備,施工技術,意匠を積極的に学んだ建築家であった。日本興銀本店は現存しないが,マッキム・ミード&ホワイト事務所のそれを思わせる洒脱(しゃだつ)な外観は,前年に竣工した旧大阪商船神戸支店(1922年)にも見ることができる。

渡辺は,東京帝大で2年後輩の内藤多仲を日本興銀本店の構造設計に抜擢した。内藤は,鉄骨柱梁をRC で被覆し,RCによる耐震壁や鉄骨の筋交いを要所に配して,十分な耐火被覆,鉄骨の移動防止,剛接合の強度確保に努めた。内藤は,「架構建築耐震構造論」(学位論文)を震災前年の1922年から誌上で発表しており,その理論を,実地に反映させたのである。日本興銀本店は,竣工後まもなく大震災に遭遇するが,ほとんど無疵(むきず)で難を逃れ,内藤理論の正しさを実証することになった。

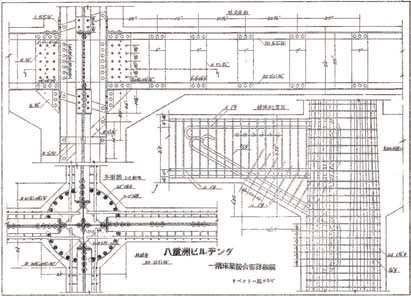

震災後に目立って多くなるのが,日本興銀本店に倣い,耐震壁を付した鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造であった(図-13)。

【図-13 八重洲ビルの構造(高杉造酒太郎編『鉄骨鉄筋建築構造圖集』建築学会1933年)】

耐震と耐火を両立するRC造も急増するが,自重が大きく靭性にいささか欠けるため,高層化に不利である。ある程度の高層であれば,多少高価でも,弱点を内部の鉄骨が補うSRCが選択された。鉄骨と鉄筋コンクリートが双方の欠点を相殺するSRC造と耐震壁は,周辺技術が未発達な中,地震に対する現実的な対処として極めて有効な選択肢であったといえる。

なお,鉄骨をRCで被覆する考えは欧米にもあり,前記した日比忠彦の論稿でも指摘されている。日本興銀本店以前では,日比が関わった大阪朝日新聞本社(竹中工務店1916年)で一部に採用され,東京海上ビルでは不採用だったものの構造担当の内田祥三に提案されている。しかし,この構法の普及・発達は,関東大震災後の日本で顕著であったといえよう。

ところで,内藤は震災直後に,日本は欧州大戦(第一次世界大戦)後,特に米国との関係を深化してから効率を重視する姿勢があったため,耐震への慎重さを失っていたと指摘している。事実,丸ビル工事中に浦賀水道地震があった際,すでにさまざまな問題が露見していたのだが,問題提起されつつも深くは議論されず,事前の警告を十分に役立てられなかった。

RCやSRC造の発達は,地震のリスクを相当程度に回避できるようにした。その可塑性や平滑な表面を活かしたモダニズムのデザインも普及させる。一方で,厚いRCで鉄骨が被覆されることで,煉瓦や石の外皮も有効な選択肢となり,重厚な歴史様式も許容した。大正初期にカーテンウォール式で軽快なものへと転換しかけていた建築は,新構造の普及により,明治以来の目標であった歴史様式の習熟を継続し得たのである。

ラーメン式によるRCかSRCかを外観から見分けるのは難しいが,当時の名作の多くが,その背後に鉄骨の柱梁を隠している。銀座の目抜き通りにある旧服部時計店(図- 14,渡辺仁1932年),様式建築設計の習熟を画する明治生命館(図- 15,岡田信一郎1934年),国家を象徴する国会議事堂(大蔵省臨時議院建築局1936年)などの石張り洋風建築のほか,今は建て替わった先代の歌舞伎座(図- 16,岡田信一郎1924年),大阪城天守閣(大阪市建築局1931年),愛知県庁舎(1938年)など日本趣味が基調の外観を持った建築でもこの構造が用いられている。モダンなデザインでは,大阪ガスビル(安井武雄1933年)などを挙げられよう。また,内田祥三は,東京帝大キャンパス(図- 17)をはじめ,多くの作品でSRC を重用している。

【図-14 旧服部時計店(和光)(撮影:安野)】

【図-15 明治生命館(撮影:安野)】

【図-16 解体・新築前の歌舞伎座(撮影:安野)】

【図-17 東京大学安田記念講堂(撮影:安野)】

そうした中,柱梁を前提とするこの構造形式を外観と内部で率直にかつ美しく反映させたオフィスが出現した。逓信省の吉田鉄郎による東京と大阪の中央郵便局である(図- 18,19)。

【図-18 東京中央郵便局(撮影:安野)】

【図-19 大阪中央郵便局(撮影:安野)】

それぞれ1931年と1939年に竣工した両建築は,外装を単色のタイルできめ細かく被覆し,柱や開口を美しい比例で配した簡潔で端正な立面を実現している。加えて真壁構造が基調の日本建築の伝統的な美意識も表現したとされる。日本における耐震技術の到達点,古典とモダンあるいは西洋と日本の美意識が絶妙なバランスで調和している。多くの讃辞を得た両作品だが,郵政民営化に伴う経営合理化を理由に,東京局正面の一部を残して取り壊されてしまったことは惜しまれてならない。

溶接技術の活用と戦後の展開

戦前において,鉄骨柱梁の剛接合は,多くはリベット,特別な場合はボルトによって行われていた。震災の経験で,接合部の破損や変形が大きく,接合の不完全さが認識されるようになり,この部分の技術的な改善も,耐震性を強化する方法と考えられた。鉄骨をRCで覆ったり,要所に耐震壁を設けたりする方法は,この欠点を補うものでもあったが,接合部自体の強度が十分に確保できれば,耐震化に大きく貢献する。内藤多仲は,この点についても実験を重ねるが自身ではまとめず,彼とともに溶接技術などを研究した鶴田明が引き継いだ。

村松貞次郎博士によれば,溶接技術の採用と発達は,造船分野で先行した。性能向上を兼ねた艦艇の重量軽減や高圧蒸気タービンに関する技術的な要求から注目されるのである。とりわけ,1922年のワシントンの軍縮会議を機に技術革新が進み,次第に建築にも応用されたという。

日本では,市街地建築物法でリベットに限定されていた鉄材の接合が1932年に緩和されて以降,建築での実作が見られるようになる。それ以前にも,上記法の対象外である軍や鉄道の施設では溶接による鉄造建築は存在したようだが,鶴田の報告によれば,法規の許した最初の全溶接建築は,1936年に竣工した松尾橋梁第二工場であった(図- 20)。

【図-20 松尾橋梁第二工場の柱梁接合部(『建築雑誌』639号 1938年6月 建築学会)】

その後,東洋鋼材川崎工場の荷造場,名古屋市東山植物園の温室(いずれも1936年)が続くが,なかでも日立製作所助川工場内溶接機製作工場(1937年)は,3,000坪近い規模であった。

しかし,そうした技術が実を結びつつあった頃,戦争によって鋼材や溶接技術者の供給が軍事方面で優先される。さらに1937年10月に鉄鋼工作物築造許可規則,1938年4月には国家総動員法が公布され,鉄造建築の建設そのものも抑制されていく。結果,建築での溶接は,補強などで部分的に使われることはあっても,戦前において主流となることはなかった。

ところで,鉄骨の特性を活かした軽快な建築として挙げられる数少ない戦前の事例の代表は,ル・コルビュジエに師事した坂倉準三によるパリ万国博覧会日本館(図- 21,1937年)だろう。

【図-21 パリ万国博覧会日本館(巴里万国博覧会協会編 『一九三七年「近代生活ニ於ケル美術ト工芸」巴里万国博覧 会協会事務報告』巴里万国博覧会協会1939年,国立国会図 書館蔵)】

鉄骨,ガラス,木材を巧みに使い,スロープで外部の庭を関係させ,連続性のある空間構成と日本建築にみられる開放性を実現させた。構造から自由な平面・立面というコルビュジエ流の建築でもある。地震のない海外での仮設建築という特殊な条件だが,日本人自身が鉄骨造の可能性を実例として示した功績は大きい。

こうした質の作品は,戦後,鉄鋼などの供給力増大,溶接や高力ボルトをはじめとする接合技術,耐火被覆技術の発達によって,国内常設でも可能となる。1952年,全溶接の鉄骨造とし,アルミやコンクリートのパネルを用いた軽いカーテンウォールをまとったのは,坂倉と同じくコルビュジエに師事した前川國男による日本相互銀行本店(本連載その7(2014年春号)を参照)であった。

戦後は,鉄による建築の可能性がさらに広がっていく。高さでは,内藤多仲が,東京タワー(1958年)をはじめとする立体トラスの塔を各地に設計する。国内初の超高層ビル・霞が関ビル(図-22,1968年)は,震災当時,内藤の「耐震構造」に対して真島健三郎らが示した「柔構造」を,コンピュータ解析などの新技術を採り入れて実現された。広さでは,鉄骨シェルの東京国際見本市会場(村田政真ほか)が1959年に竣工する。

【図-22 霞が関ビルディング(撮影:安野)】

また,丹下健三が構造家の坪井善勝らと設計した国立代々木競技場(図-23,1964年)の美しい屋根形状は,鋼を束ねたワイヤーケーブルに形状の異なる幾つもの鉄骨梁が吊られることで成立している。

【図-23 国立代々木競技場(撮影:安野)】

それから今日に至るまで,鉄はさまざまな形で新しい空間を切り開くのに貢献してきた。せんだいメディアテーク(伊東豊雄2000年)をはじめ,その事例は枚挙にいとまがない。その歩みと広がりについて,ここで論じる知識はないが,先人が格闘してきた地震のリスクが一層増した現代において,しばらくはこの建材が主役であり続けることに間違いはないだろう。

<参考文献>

● 石川孝重,平田京子

「東京市建築條例学会案から市街地建築物法施行規則に至る立案過程とその特徴-構造関連規定の成立過程に関する研究-」

『日本建築学会構造系論文報告集』406 号1989 年12月

● 稲垣栄三『日本の近代建築-その成立過程-』丸善1959年

● 谷口忠『建築学會パンフレット第二輯第八號 耐震構造学の発達』建築学会1929 年

● 内藤多仲『架構建築耐震構造論』早稲田大学出版部1924年

● 内藤多仲「日本の耐震建築の変遷」『建築雑誌』890号 1960年10月

● 村松貞次郎「日本における鉄筋・鉄骨構造の発達」『建築雑誌』843 号 1957年2月

● 村松貞次郎『日本近代建築技術史』彰國社1976年

安野 彰(やすの あきら)

1971年埼玉県生まれ。東京工業大学大学院総合理工学研究科人間環境システム専攻博士後期課程修了。博士(工学)。文化学園大学造形学部建築・インテリア学科准教授。専門は日本近代の建築や都市の歴史。著書に『世界一美しい団地図鑑』(共著,エクスナレジ),『住宅建築文献集成』(分担執筆,柏書房),『社宅街』(共著,学芸出版社)など。

【出典】

建築施工単価2015冬号

最終更新日:2019-12-18

同じカテゴリーの新着記事

- 2023-04-13

- 建築施工単価

- 2023-04-03

- 建築施工単価

- 2023-02-20

- 建築施工単価

- 2023-02-16

- 建築施工単価

- 2023-01-30

- 建築施工単価

- 2023-01-30

- 建築施工単価

- 2022-12-05

- 建築施工単価

- 2022-12-05

- 建築施工単価