1. はじめに

洪水、特に水位の予測は、これまで洪水予報制度の運用を中心に行われてきた。

しかも、水位の予測値を第三者に提供できるのは、水防法に基づく洪水予報制度で発表者となる国土交通大臣、都道府県知事あるいは気象庁長官とこれらを長とする各組織に限られていた。

平成年間まではそれが当たり前だった。

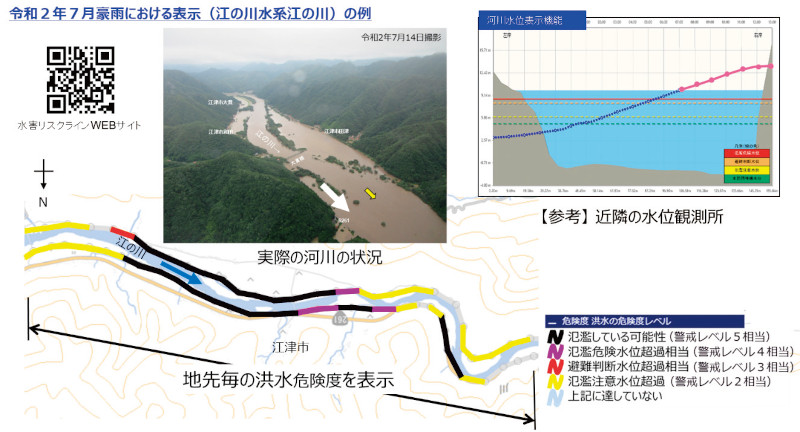

そして予測する水位は、洪水予報の基準となる水位観測所の地点の水位を予測することを基本としていた。

現在も多くの方が洪水予報や洪水予測にこのようなイメージをお持ちかもしれない。

これらの状況が令和に入り、劇的に変化している。

社会のニーズの高まりや技術の進展を踏まえると、この進化は更に加速化していくことが見込まれる。

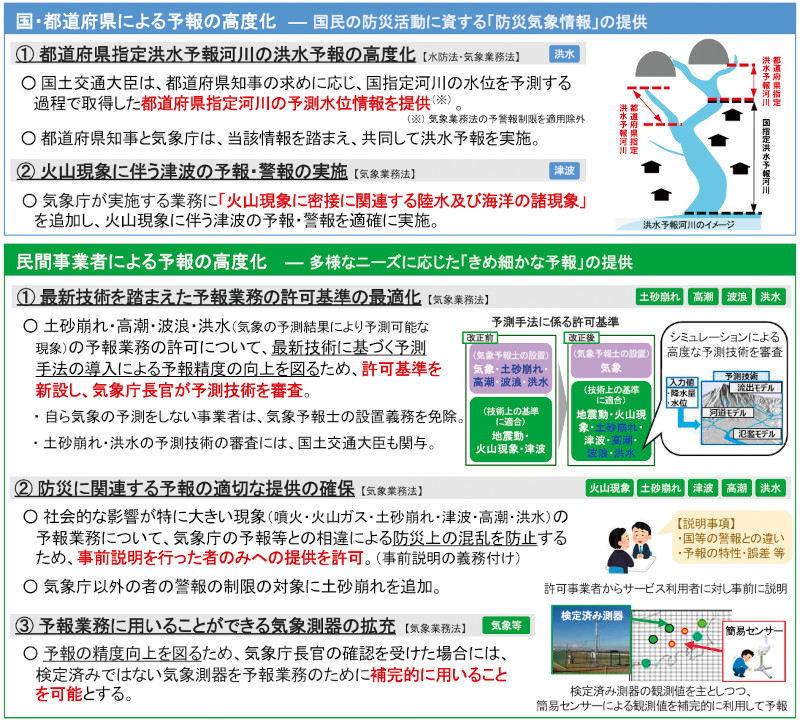

国土交通省では、すべての国管理の洪水予報河川において、左右岸ごと、200mピッチで洪水予測計算から導き出した水位の縦断形をもとに危険度を表示する水害リスクラインの運用も開始した。

現在、6時間先まで誰もが閲覧可能となっており、自らの居住地に影響のある堤防の危険度の高まりを把握することもできるようになってきた。

一方で、洪水予報制度や洪水予測技術があらゆる主体のニーズに十分に応えることができているかという問いには賛否含めてさまざまな意見があるだろう。

精度についても複雑な河道に対応できない場合があるほか、流出の速い中小河川では雨量予測精度等もあいまって、水位の予測値を精度良く把握することはまだまだ難しい。

また、避難問題一つをとらえ、大河川からの洪水・氾濫の危険度の高まりとその現象のみからの避難に限って考えても、解決すべき課題は予測技術のみに完結しない。

河川事務所と気象台が共同で発表する洪水予報やそれを支援するための水位予測、これらを補足的に説明する水害リスクラインなど情報が充実し、かつ、水害対応タイムラインの作成・共有により、洪水予報の発表やホットラインをはじめとする危機感共有が充実してきた。

これにより、洪水・氾濫の危険度の高まりに対して、市町村により避難情報の発令は着実になされるようになっているものの、実際の住民等の避難行動につながっていないという本質的な問題が顕在化している。

本稿では、目まぐるしく進む洪水予測技術や実装された洪水(水位)予測の仕組みのほか、令和5年に成立した「気象業務法及び水防法の一部を改正する法律」による洪水予測技術を活用する制度の改正などについて、これまでの経緯を整理して説明しつつ、これらを背景に水管理・国土保全分野が取り組む技術開発の一端である「流域治水デジタルテストベッド」の取組を紹介する。

2. 洪水の予測を取り巻く制度の転換

⑴洪水予報制度

ここでは、後述の法改正の理解の助けとなるように、簡単に洪水予報制度に基づく洪水の予測についての法制度を説明する。

我が国では、気象業務法において、洪水を含めて観測の成果に基づく現象の予想の発表は、「予報」と定義され、気象庁(長官)以外の者は許可なく行うことができない。

すなわち、自らの利用のために計算し、自ら利用すること、あるいは、調査・研究の過程としてその研究グループ内で計算・利用することは規制の対象とならないが、一般に、洪水現象を予測した情報を第三者へ伝えることは、この「予報」となる。

一方で、水防法に基づく洪水予報については、その制度の運用が開始された昭和30年(1955年)当初から、気象業務法の「予報」の例外とされ、対象とする河川やその区域を指定すれば、河川事務所等(法律上の国土交通大臣および都道府県知事)と気象台(気象庁長官)の共同で発表することができる制度となっている。

この「予報」に関わる制度は、洪水という現象が災害をもたらし、人命・財産を奪う現象であることから、その現象の予想を発表することについては、発信源を統一し、信頼性を確保すべきという考え方(いわゆる「シングルボイス」の考え方)に基づいている。

洪水予報が例外とされているのは、洪水の現象の予想のためには、河川の流出特性のほか、リアルタイムに変化する上流ダム等の施設操作の情報や水位観測所等により得られる水位情報、場合によっては河川巡視や水防管理者・水防団からの情報によって得られる堤防の欠損や越流・決壊といった水文・水理現象以外の情報も参考にして洪水予報が行われるべきであり、これらを気象台単独で行うことが現実的でないからである。

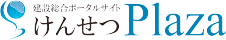

⑵令和5年の洪水予報に関わる制度改正(図-1)

ここでは、令和5年5月に成立した「気象業務法及び水防法の一部を改正する法律」のうち、官と民それぞれの洪水予報に係る制度の改正内容について説明する。

①都道府県指定洪水予報河川の洪水予報の高度化

従来は、国指定の洪水予報河川は国が、都道府県指定の洪水予報河川は当該都道府県が洪水予測の計算等を行い、これに基づく予想をもってそれぞれ洪水予報を発表することが当たり前のように想定されていた。

洪水予測技術の進展により、洪水予測の計算は基本的に10分ごとに最新の観測値を用いた予測計算結果を算出し続けている。

広く一般に基準地点の水位の予測値を公表するタイミングは、氾濫注意情報や氾濫危険情報といった段階が変わる発表のタイミングである一方で、河川事務所等のシステムを市町村等には共有しており、プル型で閲覧することで、市町村の防災担当者等は時々刻々と変化する水位の予測値をリアルタイムに確認することが可能となっている。

また、水害リスクラインについては、気象庁ホームページの「洪水キキクル(洪水警報の危険度分布)」でも閲覧可能なほか、詳細の時間単位(現況~6時間先)の危険度についても川の防災情報から専用ページを開くと誰でも6時間先までの予測を閲覧できるようになってきた(図-2 QRコード参照)。

これら予測や通信技術の進展により、国管理河川の上流や支川の水位の予測値も、これらの過程で計算したものを容易にリアルタイムに他組織に共有することが可能となっている。

しかし、これまで想定されていなかった“国土交通大臣が都道府県管理河川(一級水系の指定区間)の水位予測を行い、国が都道府県に提供する行為”は気象業務法で言うところの「予報」となる。

令和5年の法改正では、都道府県への伝達を明確に法律に規定し、気象業務法に基づく予報業務の許可の例外とした。

これにより、都道府県が管理する一級河川(国管理河川の上流や支川等)の予測情報を国から提供を受け、これをもとに都道府県が洪水予報河川の発表事務等を担うことが可能となった2)

(図-2)。

②民間事業者による予報の高度化(洪水の予報業務許可の運用開始)

平成5年(1993年)より、気象予報業務については気象予報士制度の創設と合わせて民間事業者による予報が拡大しており、令和7年2月現在で許可事業者は80者を超える。

一方で、これまで洪水(や土砂崩れ)の予報については、災害発生に直結する情報であることでもあり、「シングルボイス」への配慮から民間事業者による予報は認めてこなかった。

令和5年の法改正では、洪水等の予報業務許可の運用を開始することとし、その運用に当たっての規定を以下のとおり明確化した。

- 気象庁長官は、技術上の基準に適合するものであることについて、国土交通大臣(水管理・国土保全局)に協議しなければならない(気象業務法18条3項関係)。

- 予報業務の許可を受けた者は、利用しようとする者に対し、その利用に当たって留意すべき事項等を説明しなければならない(同法第19条の3項関係)。

- 説明を受けた者にのみ利用させるものに限られる(同法17条3項関係)。

特に最下段(三つ目)の規定は、洪水の予報を民間事業者が許可を受けて行う場合は、その利用に当たる留意事項等を対面等で説明し、その説明を受けた者以外に予報(現象の予想を発表)してはならないという規定である。

つまり、許可を受けたとしても、放送やホームページ、SNS等を通じて不特定多数が取得・閲覧できるようにすることはできないルールである。

このように、洪水等の予報業務許可の運用を開始するに当たり、これまで配慮してきた「シングルボイス」を尊重しつつ、民間事業者による予報実施のニーズに応える制度となった。

令和7年2月時点で、既に洪水の予報業務の許可を受けた事業者は4者となっており、これまで洪水予測を含む洪水の予報は行政のみの役割としてきた構図が変わりつつある。

3. 洪水予測技術の動向

⑴洪水予報に使われてきた予測技術1)

従来、洪水予報の発表のための洪水(水位)予測の計算手法は、観測・予測雨量を基に、貯留関数や分布モデル等による流出モデルで流域(集水域)からの流出量を計算し、H-Q式や貯留関数河道、kinematic waveを組み合わせて基準地点の水位を予測するものだった。

計算上の実況水位が実際の観測水位と大きく乖離した場合には、その差分をスライドさせることで予測水位のずれを補正するなどをしていた。

これに対し、近年は観測雨量等をもとに流出モデルを経て、河道モデルを一次元不定流(Dynamic wave)で構築した上で、粒子フィルタにより水位観測所の観測水位を同化させ、数時間先の予測精度を向上させる。

また、一次元不定流を用いることで地点のみならず縦断的な水位実況の推定や水位予測が可能となった。

これにより、前述の水害リスクラインによる危険度の提供が可能となった2)。

現在、全国の一級水系では、流出モデルとしてRRI(Rainfall-Runoff-Inundation)モデルを基本とし、国管理河川のみならず本川上流や支川といった都道府県管理河川の水位予測も合わせて計算し、都道府県へ提供する準備を進めている。

主要な河川では、気象庁が提供するアンサンブル降雨予測等を活用し、3日程度先までの水位予測について不確実性を予測の幅として示し、防災対応の準備や避難情報の発令などに活用されることを想定して開発・実装を進めている(図-3)。

長野県では既に令和5年8月より、県が管理する千曲川の一部区間において国の予測水位を活用した洪水予報を開始し、その対象範囲も順次拡大しており3)、令和6年12月末時点で長野県を含む6県の8河川で国の予測情報を用いた洪水予報が開始されている。

⑵多様化する洪水予測技術

洪水予報制度は元来、狭義の水防活動のため、すなわち水防管理者の指揮のもと水防団が堤防の決壊防止のための巡視や水防工法の実施などに役立てるための情報伝達を想定していたものであるが、運用の過程で現在に至っては市町村長による避難情報の発令に資する防災情報(警戒レベル相当情報)の性質が強くなってきた。

ただし、事態が切迫した際に洪水予報の発表や、避難指示などの発令がされる運用が基本となっており、このタイミングでの発表では、企業の経営上の見通しの検討や、例えば荒川や江戸川の下流部に位置する江東5区の広域避難の準備など、不確実性が高くとも一週間前から懸念を把握し戦略を練りたい場合には短すぎる。

こういった場合のためには、前述のアンサンブル降雨予測等による長時間先の相場観を知ることに意義がある。

また、流出の早い中小河川は、観測水位から将来の水位を予測するには流出時間が短すぎる上、河道の詳細の情報がそろわない場合があることや、不確実性の相対的に高い降雨予測情報等に頼らざるを得ないなどの条件のため、これまであまり洪水予測は実装されてこなかった。

こういった中小河川の洪水予測についての研究4)が進んでいるほか、兵庫県のように県内全域の全河川の洪水・氾濫を自ら予測し、防災対応等に活用5)している例もあり、都道府県が中小河川を含む多くの河川で水位の予測情報を活用する動きも出てきている。

さらに、水文・河道の流出過程を物理モデルのみならず、いわゆるAI(人工知能)の要素技術である機械学習モデルで表現する試みも進められている。

これまで説明してきた「洪水」は、基本的に河川の増水や氾濫を指して使用してきたが、洪水が起こるような大雨時には同時に雨水出水(内水)による浸水が発生する地域も多い。

内外水一体での浸水・氾濫を予測するニーズもあり、産学官で技術開発が進められている。

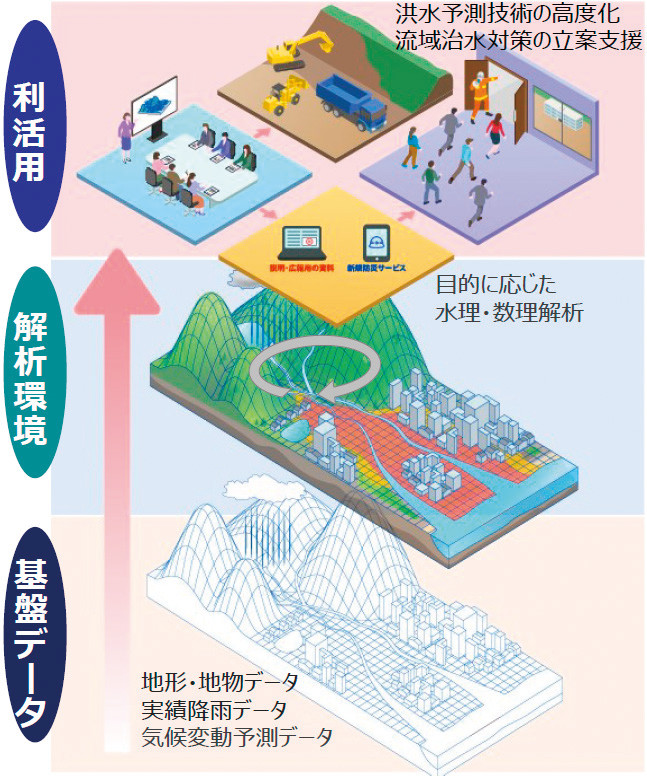

4. 流域治水デジタルテストベッドの開発6)

気候変動による水災害の激甚化・頻発化への備えとして、国として必要な流域治水立案技術および洪水予測技術の開発を加速するため、国土交通省では国土技術政策総合研究所を中心に、サイバー空間上の実証実験基盤「流域治水デジタルテストベッド」(以下、「流域テストベッド」という)について開発を進めている。

テストベッドとは実験場の意であり、社会実装直前に実装環境と類似の環境において実証実験を行う場として使われる用語である。

広大な流域で流域治水を進めるには、多様な関係者間でのリスクコミュニケーションや、事前の防災体制構築が必要である。

流域テストベッドは、いわば「デジタルツインで流域治水を考える実験場」として整備し、官民連携によるイノベーションを加速させることで、リスクコミュニケーションに必要な水害リスク・対策効果の「見える化」技術や、事前の防災体制構築に必要な洪水予測技術の開発の促進を図るものである。

洪水予測については、本稿で説明してきたとおり国等の官による洪水予報へのニーズの高まりに加えて、民間による洪水予報の実装も進むことが期待される。

洪水予測の計算モデルについても、水文・水理の現象を物理的に表現するモデルのほか、機械学習の援用による水位予測の開発も進められている。

こういった技術の実装を流域テストベッドによりさらに促進することで、ひいては、国等が行う洪水予報に活用される洪水予測技術へ還元することを狙っている(図-4)。

流域テストベッドは段階的に運用を開始する予定であるが、令和7年度の運用開始時点では、一級水系すべての実績降雨や気象変動予測データ、地形データが利用可能となり、クラウド環境により実装前夜の予測技術の実用性を確認できるものとする予定である。

その際、予測精度等を可視化し、洪水予測技術を客観的に評価できる仕組みとする。

この他、過去から将来にかけて流域のリスクや対策効果を可視化し、現場における流域治水対策の立案や合意形成に役立てることを想定している。

また、将来的には、衛星やドローン等の観測データなども基盤データに取り込み、緊急的に観測したデータの解析などにも活用できる空間にしていきたいと考えている。

5. 今後のさらなる洪水予測の高度化に向けて

水管理・国土保全局では、流域ビジネスインテリジェンスの実現を標榜してDX(デジタルトランスフォーメーション)に取り組んでいる。

ここで意識しているのは、状況把握や意思決定といった業務の質の向上や効率化である。

デジタル技術を活用するまでは良いが、結果として情報に溺れて使いこなせなければ本末転倒である。

本稿で説明した、洪水予報制度や洪水予測技術についても同様のことが言える。

どういった主体がどのような場面やタイミングで何を決め、行動するためにその予測情報が必要なのかを想定し、情報の量や質を見極めていく必要がある。

また、冒頭でも触れたとおり、切迫感の高まりを伝えるさまざまな情報の把握・共有から実際の住民等の適時適確な避難行動までを有機的に繋げていくにはさまざまな課題がある。

一人ひとりに伝わるためには、個々の事情に配慮した情報の伝達が重要であるが、さはさりながら、個人向けにカスタマイズされた情報を官のみが創出し提供することには限界がある。

官自らが行うこと、協調領域として官民が連携して行うこと、競争領域として民間が切磋琢磨しつつ行うこと、などを明確にすることで、産学官の総力を集結し、社会に求められる情報の充実や仕組みづくりに引き続き取り組んでまいりたい(図- 5)。

参考文献

1) 国土交通省:国による洪水の予測技術について、洪水及び土砂災害の予報のあり方に関する検討会第3回、2021

2) 土屋修一, 竹下哲也:本川・支川が一体となった河川水位予測モデルの開発(水害リスクラインVer.2), 河川, No.927, 2023

3) 三石健太:長野県管理洪水予報河川における国の予測水位情報の活用、河川、No.941、2024

4) 池内幸司:中小河川の洪水予測システムの開発(官民研究開発投資拡大プログラム)、洪水及び土砂災害の予報のあり方に関する検討会第3回、2021

5) 近者敦彦ら:兵庫県全域リアルタイム氾濫予測システムの構築、河川技術論文集、第27巻,2021

6) 竹下哲也、黒沼尚史、濱田悠貴:洪水予測技術の開発の進展と流域治水デジタルテストベッドによる更なる加速化、河川、 No.941, 2024

【出典】

積算資料公表価格版2025年5月号

最終更新日:2025-07-04

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版