- 2018-06-25

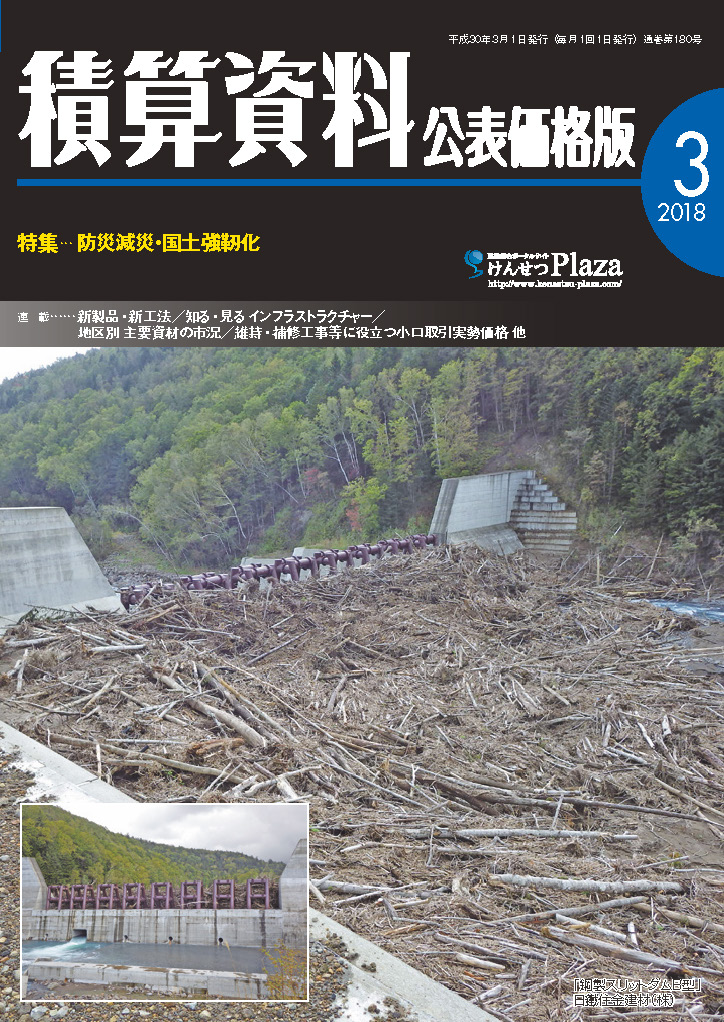

- 積算資料

【多治見市モザイクタイルミュージアム。山に囲まれた小さな町の中に,地から湧いたとも,空から飛来したとも思える姿で立つ】

きっかけは半世紀前の出来事

大学院生時代に設計事務所でアルバイトしていたとき,使用予定のタイルについて所長が即座に価格を教えてくれた。これが私の『積算資料』初体験になるが,その時,まさか自分が将来,タイルのミュージアムを作り,それについて文を書くようになろうとは…。

当時,設計は止めて建築史に進むことを決めていたし,それ以上に,当時の私たち学生に建材としてのタイルは眼中になかった。時はメタボリズム※1 全盛期。使われる仕上げは打ち放しに限られ,タイルは町場のビルの仕上げ用,そう見なされていた。

それから四半世紀経った1997年に,建築史,とりわけ明治以後の近代建築史を専らとする私の研究室に各務(かがみ)寛治さんが訪れ,「昔のタイルを収集しているから,取り壊しの情報があったら教えてほしい」。

各務さんは多治見市に合併された岐阜県土岐郡笠原町で焼き物用の土を扱う会社のオーナーとして,忘れられ捨てられゆくタイルを惜しみ,収集・保存し,いつの日かミュージアムを作るのを夢見ておられた。笠原町は,モザイクタイルを中心に日本一位のタイル産地として栄えた歴史をもつのだという。

各務さんのタイル愛には建築史家として打たれながらも,博物館が成り立つとは信じられない。タイルは実用品であり,しげしげ鑑賞したり手に取って楽しんだりする性格はもともと有していない。

以後,タイル付き合いを続けていたが,7年前,突然,「目途が立ったから敷地を見に来てほしい。笠原町の多治見市への合併が決まり,その合併債の一部を博物館設立に当てる」。

かくして日本初の公立の,正確には公設民営の建材博物館が作られることになった。

設計を依頼されたとき,各務さんには言えない難問が私の中にすぐ湧いて出た。建築史家としてはタイルに関心を払ってきたが,設計者としてはタイルと正面から取り組んだことはない。

タイル,タイル,タイルと呪文のように唱えながら,いつもやるようにまずタイルを使った歴史的な名作を思い浮かべる。ウィーンのホフマンのその名もマジョリカハウス,ポルトガルのアズレージョ(青の絵タイル)貼りの駅…,

などなど浮かぶ中で,やはり心に浸み込んでいるのはガウディのタイル貼り作品,とりわけグエル公園。割ったタイルを貼り合わせてのタイル表現は,工業製品としてのタイルの大量生産性と均質性を逆手に取り,均質なものを割るという手仕事(人間力の投入)により工業製品をワンランク上昇させることに成功している。

科学技術と人間,工業力と人間力の間の矛盾をどう調停するかを処女作以来のテーマとしてきた私にとって,ガウディのタイル使いは理想。

でも,あんなやり方でなおかつ美しいのはガウディの彫刻的造形能力のなせる技。当然ながら私にそんな力はない。向かないことはやらない。

で,考えた。タイル→焼き物→土,そんな連想をする中で土を削った面に土器や小石が露出する発掘現場や土取場の光景が浮かんできた。そういえば,笠原町にはいくつもの土取場があり,土を削り取った崖の頂部にはヒョロヒョロした発育不全の赤松が生えている。

外観のイメージが決まり,土を塗って仕上げた壁のところどころに小石や土器のように割ったタイルが顔を出し,壁の上辺は小さな赤松が縁取る。

【土を塗って仕上げた壁の上辺には赤松が生え,上には青空】

【モザイクタイル以前には茶碗の特産地として知られた】

タイルの見せ方で苦心惨憺

かくしてタイルの使い方は決まったが,これまで収集されてきた大量のタイルはどう展示したらいいのか分からない。実用品としてのタイルは家庭の風呂場や便所やカマドに使われてきたし,一方,美的なタイルといったら銭湯のタイル絵や,モザイクタイルによるモザイク画くらいしかない。それも,モンローの顔を巨大化した図柄や東郷青児ふう裸婦をモザイクタイルでなぞったり…。こんなやり方で建築や住宅に使われてきた実用品や大衆的装飾画をどう見せたらミュージアムとして成立するのか。

考えあぐねて思い至ったのは,ビッシリ量で見せるという方法。一つ一つは弱くても,量でかかれば見に来た人の目への印象は強い。

最上階に集中し,まず床から天井まで新品のモザイクタイルを貼り巡らせ,その中に収集してきた古いタイルやタイル絵を一体化して隙間なく貼り込む。さいわいタイルは耐水性に富むから,屋根に大穴をあけ,太陽の光を導く。

ガウディに触発された割って貼るのと,ビッシリ展示,の二つの使い方に至ったものの,しかし不満がある。せっかくタイル初挑戦というのに,自分ならではの新しいタイルの使い方が見つからない。

見つけることが出来たのは,各務さんが教えてくれた最新のタイル接着法だった。昔のようにモルタルによる圧着ではなく,今では合成樹脂で貼り込む。接着力はモルタルの比ではないし,数時間のうちに固まる。この接着法を生かし,ワイヤーを間に通して両側からモザイクタイルや割れタイルを合わせればタイルのネックレスができるはずだし,それを並べれば”タイルの簾(すだれ)”が生まれよう。

さっそく各務さんからタイルと接着剤を届けてもらい,試すとうまくいった。

使い方は,展示室の天井に開けた大穴にクモの巣のように張ろう。

指示通りに貼ってもらいタイルを付けると,全体の形はいいが,クモの糸(タイル張りワイヤー)の密度が足りない。この倍は欲しい。しかし,ワイヤーを張ってからタイルを接着するやり方はプロでも楽ではないという。そこで,まず台の上でワイヤーにタイルを接着し,そうしてできたタイル付きワイヤーを取り付ければどうか。市民ボランティアに参加を求めてやってみるとうまくいった。

割って貼るタイル,ビッシリ展示,タイル簾,この三つの工夫により,タイル初挑戦は山を越えることが出来た。

【1階から4階展示室に上がる土の階段室】

【展示室の大穴とクモの巣状の“タイルスダレ”】

なぜか若い女性が列をなして

設計者としては山を越えることが出来たが,各務さんにはさらなる大山が眼前に控えている。果たして足の便がいいとはいえない場所に開設される〈モザイクタイルミュージアム〉に人は訪れてくれるんだろうか。地元のおおかたは疑っているというし,共犯ともいうべき設計者だって内心はビクビク。

オープン記念には旧知の山下洋輔さんに来てもらい,山下さんの最初のバンド仲間で今は地元で活動するドラムの森山威男さんと久しぶりに組んでジャズコンサートを開いた。二人が昔の仲間を慈(いつく)しむように見つめ合っての演奏には,目頭が熱くなった。

ここまではよかったが,その翌日からどうなるのか。不安を胸に東京に帰り,数日すると,連絡が入り,予想の十倍の人出で館内はむせかえっているという。誰がそんなにタイルを見に…。

しばらくして行ってみると,予期せぬことが起こっている。人出の中心は若い女性で,中に入ると,売店横の工房に群れ,写真用の額や小箱にモザイクタイルを貼っている。順番待ちだという。

女性はモザイクタイルに宝石に通ずる質を感じているのかもしれないが,何とも分からない。オープンし1年半になるが,勢いは絶えないという。

【若い女性たちがモザイクタイル貼りにいそしむ】

【モザイクタイルの新しい使い方ではあるが,広まるかどうか】

※1 メタボリズム:1960年代に展開された日本発の建築運動。生物が進化・増殖するように,社会の変化や人口の成長に合わせて有機的に成長する都市や建築を提案した。

藤森 照信(ふじもり てるのぶ)

1946年長野県生まれ。東京大学大学院博士課程修了。専攻は,近代建築,都市計画史。東京大学生産技術研究所教授・工学院大学教授を経て,現在,工学院大学特任教授,東京大学名誉教授。全国各地で近代建築の調査,研究にあたる。2016年7月に東京都江戸東京博物館の館長に就任。著書に『アール・デコの館』『建築探偵の冒険・東京篇』(以上ちくま文庫),『近代日本の洋風建築 開化篇』『同 栄華篇』(以上筑摩書房),『銀座建築探訪』(白揚社)他。建築家の作品として,<神長官守矢史料館><タンポポ・ハウス><ニラ・ハウス><秋野不矩美術館>など。

東京都江戸東京博物館 館長 藤森 照信

【出典】

積算資料公表価格版2018年3月号

最終更新日:2018-06-25

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-26

- 積算資料

- 2026-01-05

- 積算資料

- 2025-12-22

- 積算資料

- 2025-12-01

- 積算資料

- 2025-11-25

- 積算資料

- 2025-11-05

- 積算資料

- 2025-10-27

- 積算資料

- 2025-10-20

- 積算資料