昨年の2019年10月12日,巨大台風19号が関東から東北南部を襲った。140カ所もの堤防が決壊し,首都圏,東北では大災害となった。

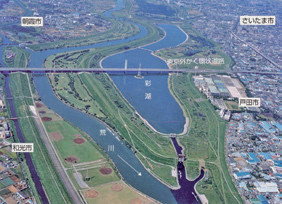

首都圏を流れる荒川でも未曽有の出水があったが,埼玉県にある遊水池の彩湖(さいこ)が目いっぱい洪水をため込んでくれた。そのおかげで,下流の東京都内の荒川の水位は低下し,堤防決壊や堤防越水をどうにか避けられた。

(写真-1)は江戸時代の荒川の河川空間を利用して造られた彩湖である。

【写真-1 遊水池・彩湖】 (写真提供:荒川上流河川事務所)

治水の優等生,遊水池

堤防は信用できない。その堤防の下には旧河道の八岐大蛇(ヤマタノオロチ)が棲みついている。どこから水が噴き出すかわからない。さらに,日本の堤防の99%は江戸時代に築造された。ダンプカーもない,締固め機械もない時代に人力で築造した。堤防のどこに弱点があるかわからない。この信用できない堤防に負荷をかけてはいけない。堤防へ負荷をかけないためには,洪水の水位を下げればよい。

つまり,「治水の原則」は「洪水の水位を下げる」この1点である。

洪水の水位を10cm,いや2cmでも1cmでも下げる。それが治水の原則である。

そのための治水手法の一つに遊水池がある。洪水を一時的に貯め,川全体の水位を下げる。極めて効率的な手法である。

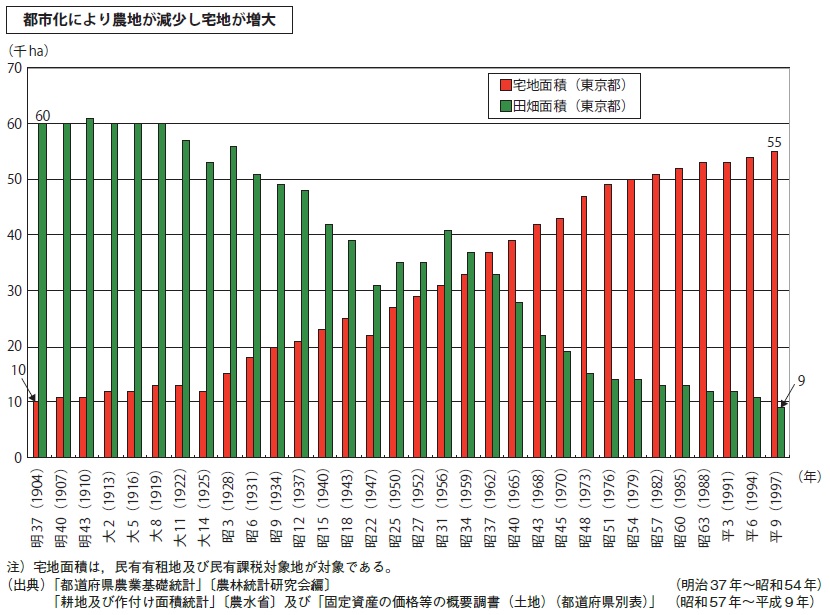

しかし,この遊水池は簡単ではない。遊水池は広大な用地を必要とする。(図-1)は過去100年間の東京都の土地利用の変遷である。近代ビル,住宅が立ち並ぶ首都圏に広大な遊水池を建設する土地はない。都内の1.4kmのマッカーサー道路でさえ,都市計画決定から60年以上もかかった。

荒川の遊水池・彩湖は,江戸からのプレゼントだから成立したのであった。

家康の都市づくり

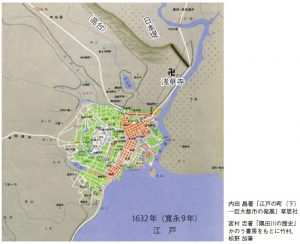

1590(天正18)年,徳川家康は豊臣秀吉の命令で江戸に転封となった。当時,江戸を囲む関東は大湿地帯であった。利根川,荒川が江戸湾に注ぎ込み,大雨が降れば何日も何日も冠水したままの土地だった。

家康はこの大湿地帯を繁栄の土地にする戦いに立ち向かった。

その筆頭が,利根川を江戸湾から銚子に向ける,いわゆる利根川東遷の工事であった。1594(文禄3)年の会の川締切り工事を手始めに,利根川を東へ東へと誘導する作戦が継続していった。

利根川の制御に続いて実施すべきは荒川の制御であった。荒川の下流部は隅田川であり,隅田川は江戸市内では大川と呼ばれていた。

この隅田川は洪水で江戸を苦しめた。その反面,舟運で江戸と関東一円を結ぶ大切な川であった。湿地帯の中央に位置していたため,利根川のように流路を遠くへ移動させるわけにはいかなかった。

隅田川の洪水をいかに制御するか。それが江戸の都市づくりの鍵となった。

江戸の治水・日本堤

大型機械がない江戸時代,隅田川の治水は至難の業であった。

治水の最も原始的で基本的な手法は「ある場所で水を溢れさせる」ことである。

洪水がある場所で溢れれば,それ以外の場所は助かる。ある場所で洪水を溢れさせるのは,時空を超えた原始的な治水手法である。

治水はいつも原始的な手法から始まっていく。江戸の治水もある場所で溢れさせるという手法から始まった。

隅田川は江戸の北東から江戸湾に流れ込んでいた。この江戸湾の奥に中州の小丘があった。その小丘に江戸最古の寺が建っていた。それが浅草寺であった。徳川幕府はこの浅草寺に目をつけた。

浅草寺は一千年以上の歴史を持っていた。江戸の湿地帯の中でも安全な場所という証拠であった。つまり,浅草寺の小丘から堤防を北西に延ばす。その堤防を今の三ノ輪から日暮里へ続く高台につなげる。この堤防で洪水を堤防の左岸へ誘導して,隅田川の東側の左岸で溢れさせる。こうして隅田川の西側の右岸の江戸市街を守る。

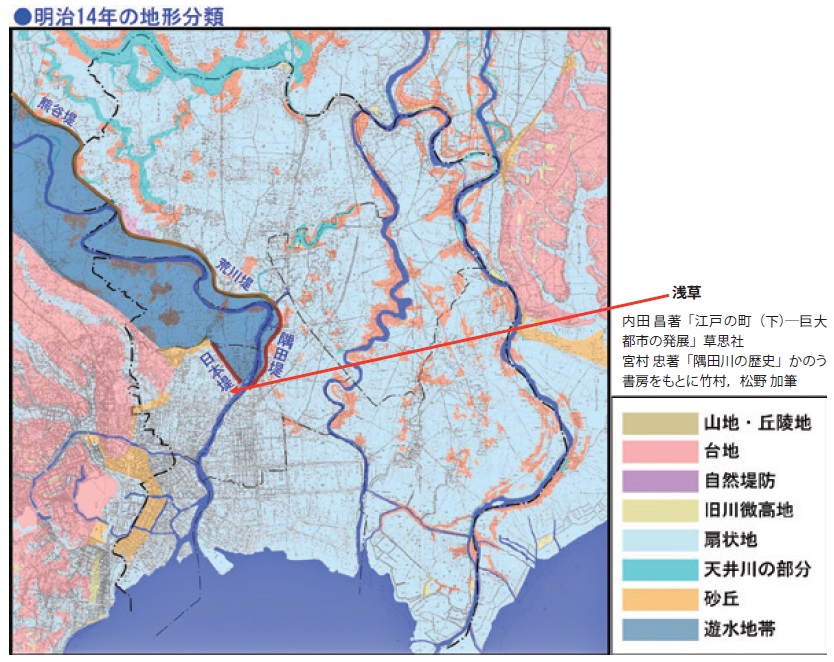

1620(元和6)年,徳川幕府は,この堤防の築造を全国の諸藩に命じた。浅草から三ノ輪の高台まで高さ3m,堤の道幅は8mという大きな堤防が,80余州の大名たちによって60日余で完成した。(図-2)は,堤防の位置図であり隅田川の東側で洪水を溢れさせたことを示している。

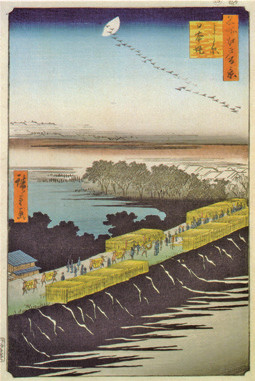

この堤の築造に日本中の大名たちが参加したので「日本堤」と呼ばれるようになった。(図-3)は安藤広重が描いた日本堤である。

江戸の都市改造

江戸は繁栄し,隅田川西側の江戸市街は拡大し続けた。この江戸の都市を変える決定的な出来事が発生した。

1657(明暦3)年の正月,本郷6丁目で火事が発生した。火は強風にあおられ本郷,神田,日本橋,京橋そして浅草を一気に焼き尽くした。10万人以上の命を奪う日本史上最悪の火災となった。

江戸幕府は抜本的な復興に着手した。江戸中心部の区画整理を行い,密集した武家屋敷や町屋を整理し,防火帯として広小路を各所に設置した。これらの区画整理の代替地として,隅田川の対岸を充てることとした。

当時,武蔵国の江戸からみれば,隅田川の左岸は下総国であった。左岸は大雨のたびに水が溢れ,中州が島のように点在していた。江戸の人々は隅田川の対岸を「向島」と呼んでいた。

幕府はこの隅田川に初めて橋を架けることにした。武蔵国と下総国の両国を結ぶ橋なので,両国橋と命名された。それ以降,現在の墨田区と江東区などが江戸市内に組み込まれていった。(図-4)は隅田川を初めて越えた大橋の両国橋である。

いよいよ世界一の大都市・江戸へ発展していく準備が整った。

墨田堤

隅田川の東側の左岸を江戸の市街地内に取り込んだからには,もう隅田川の東で洪水を溢れさせるわけにはいかない。他のどこかで水を溢れさせる必要がある。

以前から隅田川の左岸には中洲が切れ切れに熊谷まで続いていた。江戸幕府はこの中州を本格的な堤防に改築することにした。墨田堤から荒川堤,熊谷堤へと一連の堤防を建設していった。

日本堤と墨田堤からの一連の堤防で囲む一帯で,隅田川を溢れさせる。洪水をここで遊ばせ,江戸に洪水を到達させない計画であった。

これは河川の中の遊水池である。しかし,正確には遊水池ではない。遊水池は河川の外側で洪水を溢れさせ遊水させる場である。ここでは日本堤と隅田堤に囲まれた河川の内側で水を遊ばせるシステムである。河川の内側で水を遊ばせる機能,それはダムである。日本歴史上初の,都市防災のための洪水調節ダムだった。

(図-5)は,日本堤と墨田堤で水を遊ばせ,江戸を守るシステムを示している。

江戸治水の遺産

明治になり,急激な都市化と市街地化が開始された。江戸幕府は(図-5)の日本堤と隅田堤で囲まれていた土地を買収していなかった。私有地のままの土地は,都市化に押されて宅地化され,河川空間は消えていった。しかし,この彩湖周辺の土地は奇跡的に宅地化が進まなかった。

これに注目した国(旧・建設省)は荒川調節池計画として治水計画を立て,私有地を買収し洪水調節池の整備に着手した。周囲の堤防や越流堤の整備が完成し,1995年に埼玉県にふさわしい「彩湖」と命名された。

荒川を守る彩湖は近代治水事業として整備された。その本質は江戸の治水事業の引き継ぎであった。

この江戸の遺産が,2019年10月12日の台風19号で,史上最大の洪水から首都・東京を守った。もし彩湖が洪水を貯めなかったら,荒川が決壊した可能性はかなり高い。

竹村 公太郎(たけむら こうたろう)

非営利特定法人日本水フォーラム代表理事・事務局長,首都大学東京客員教授,東北大学客員教授 博士(工学)。神奈川県出身。1945年生まれ。東北大学工学部土木工学科1968年卒,1970年修士修了後,建設省に入省。宮ヶ瀬ダム工事事務所長,中部地方建設局河川部長,近畿地方建設局長を経て国土交通省河川局長。02年に退官後,04年より現職。土砂災害・水害対策の推進への多大な貢献から2017年土木学会功績賞に選定された。著書に「日本文明の謎を解く」(清流出版2003年),「本質を見抜く力(養老孟司氏対談)」(PHP新書2008年)「小水力エネルギー読本」(オーム社:共著),「日本史の謎は『地形』で解ける」(PHP研究所2013年),「水力発電が日本を救う」(東洋経済新報社2016年)など。

代表理事・事務局長 竹村 公太郎

【出典】

積算資料2020年7月号

最終更新日:2020-09-14

同じカテゴリーの新着記事

- 2025-11-05

- 積算資料

- 2025-10-27

- 積算資料

- 2025-10-20

- 積算資料

- 2025-10-09

- 積算資料

- 2025-09-29

- 積算資料

- 2025-09-22

- 積算資料

- 2025-09-16

- 積算資料

- 2025-09-08

- 積算資料

- 2025-09-02

- 積算資料