- 2015-01-14

- 積算資料

1.はじめに

公益社団法人日本測量協会は、昭和47年5月に「測量技術センター」を設立し測量機器の検定を開始しました。

当初約1,000件だった契約件数がここ数年は1万5,000件を超えています。

機種別ではGNSS測量機が一番多く5,700台になります。

次がトータルステーション(以下TS)、レベルと続きます。

この3機種で全体の数量の9割を超えます。

2.測量機器検定の必要性は

測量機器は、正確な距離や角度、高さを計測することが求められます。

わずかな誤差が建物や道路の出来上がりに多大な影響を与えます。

そのため、測量機器に不具合がないか定期的な検定が必要となります。

国土地理院が行う国や地方公共団体、民間事業者等が行うすべての測量の基礎となる基本測量のうち、

基準点測量では測量機器の検定について、「基準点測量作業規程」で次のように規定されています。

(測量機器の検定等)第15条 使用する機器は、機器検定及び作業着手前の点検を行わなければならない。

第15条運用基準

(1)セオドライト、測距儀、鋼巻尺、トータルステーション及びGNSS測量機は、

国土地理院の測量機器検定機関登録名簿に登録された機関の検定を受けたものを使用し、検定の有効期間は1年とする。

また、国や地方公共団体等が費用を負担・補助する公共測量については「作業規程の準則」に、次のように規定されています。

(機器の検定等)第14条 作業機関は、計画機関が指定する機器については、

付録1に基づく測定値の正当性を保証する検定を行った機器を使用しなければならない。

ただし、1年以内に検定を行った機器(標尺については3年以内)を使用する場合は、この限りでない。

2 前項の検定は、測量機器の検定に関する技術及び機器等を有する第三者機関によるものとする。

ただし、計画機関が作業機関の機器の検査体制を確認し、妥当と認められた場合には、

作業機関は、付録2による国内規格の方式に基づき実施し、その結果を第三者機関による検定に代えることができる。

3.測量機器の検定について

(1)TSの検定

TSでは、距離を測る測距儀と角度を測るセオドライトを組み合わせた、最も使用頻度の高い測量機器の一つです。

国土地理院の測量機器性能基準による登録機種一覧に性能ごとに区分された1級から3級まで700近い機種が登録され、

平成25年度の2級TSは452種もの登録があります。

1)TSの検定作業について

比較基線場及びコリメータ設備のある検定室内で観測した結果が資料として添付されています。

A・TS検定記録:検定証明書の検定内容をTS本体とデータ記憶措置について各検定項目ごとに検定結果と判定が記載されています。

B・検定記録簿:測距儀とセオドライトでそれぞれ検定方法が異なりますが、

いずれも観測プログラムの機能、データ保護機能、観測データの標準形式出力機能が正常であるかリストを出力し判定します。

注:基線場(きせんば)

測定性能の点検・検定のため、基準となる点間距離(基線長)を持つ複数の測点で構成された場所

(2)GNSS測量機の検定

平成23年9月からGPS衛星に加えてロシアのGLONASS衛星を使った解析ができるようになり、

「GPS測量機検定証明書」から「GNSS測量機検定証明書」に変更しました

(GNSS(Global Navigation Satellite System:全地球航法衛星システム)。

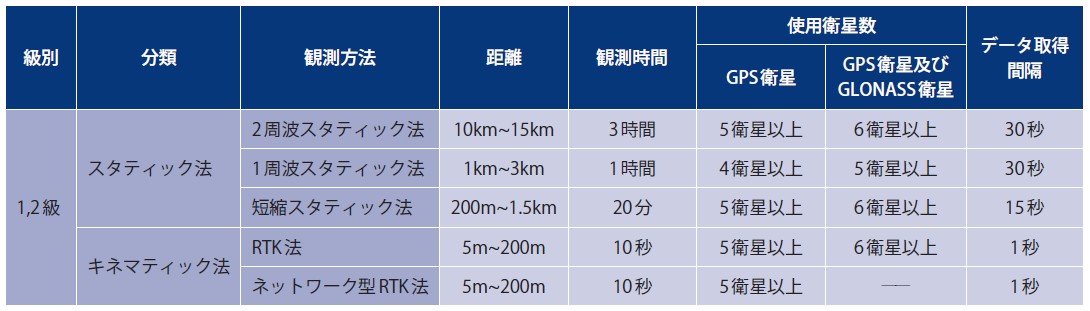

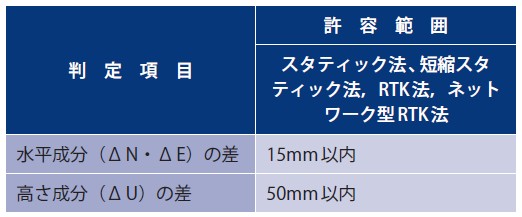

1)GNSS測量機の検定作業

A・比較基線場による検定

観測方法ごとに観測時間、使用する衛星数、観測データの取得間隔時間が違います。

そのため、観測する方法によって複数の基線場を使用する必要があります。

B・標準機によるGNSS基線での検定

標準機による基線は使用目的に応じて

①2周波検定用の長距離(10km以上)基線と

②1周波検定用の短距離(1~数km)基線の2種類があります。

標準機によるGNSS基線の改測周期は1カ月と定められ毎月基線長が点検されています。

2)観測方法とその組み合せについて

表-1のとおり級別の1級、2級、受信帯域数の2周波、1周波、これにスタティック法3種類とキネマティック法2種類があるため

その組み合せは多数になり、GNSS測量機の組み合せ数は31の料金が設定されています。

また、GPSとGLONASSの混合解析も可能になりました。

GNSS測量機の検定は、当初のスタティックのみの検定からキネマティック、リアルタイムキネマティック(RTK)

さらにネットワーク型RTKと観測方法が多様になっています。

また、利用する衛星もGPSのみからGLONASSとの併用になり、

これに加えて日本の準天頂衛星も近々利用可能になる予定です(表-2)。

電子基準点における周辺環境は使用する衛星、観測方法ともにここ数年目まぐるしく変化してきましたが、

測量機器としてこれほど変わってきたものは他にないと思います。

電子基準点を利用した測量が広く普及してきた結果だと感じています。

(3)レベルの検定

昨年国土地理院から「GNSS測量による標高の測量マニュアル」が公表され、

3級水準点をGNSS測量機によっても設置することができるようになりました。

この観測方法をGNSS水準測量と呼びます。

それでも高精度で高さを求めるためには、レベルを使うことが必要で、

今後も測量の分野でレベルの価値が低下することはあり得ません。

かつては気泡管レベル(写真-1)だけでしたが自動レベル(写真-2)になり、電子レベル(写真-3)となって

時代の流れとともにレベル本体も観測方法もデータの記録方法も変化してきました。

1)レベルの検定方法

レベルの検定は、コリメータ装置を使うので室内作業のみで検定することができます。

測定精度に影響を及ぼす「外観・構造及び機能」とコリメータ等による観測から、作業規程の準則付録1に定められている「測量機器検定基準」を満たしているかどうかを判定します。

A・外観・構造及び機能

測定精度に影響を及ぼす錆やきず、腐食がないこと、メッキ、塗装の防食処理の状態等を検定します。

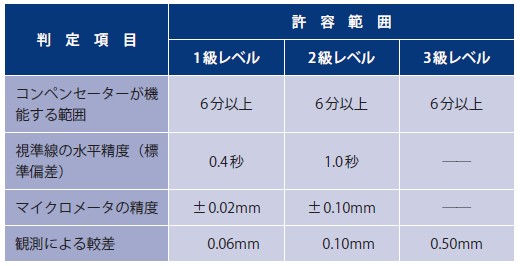

B・測量機器検定基準

①コンペンセーターの機能する範囲の検定方法

②視準線の水平精度の検定方法

③マイクロメータの精度の検定方法

④観測による較差の検定方法

2)検定証明書と添付資料

1)で検定した検定内容について結果と判定が記されていますが、

気泡管レベル、自動レベル、電子レベル、その級別によって検定項目に差があります。

コンペンセーター機能、精密読み取り機能、距離測定、ディスプレイ機能の有無によって、

検定されない項目がありますのでご注意ください。

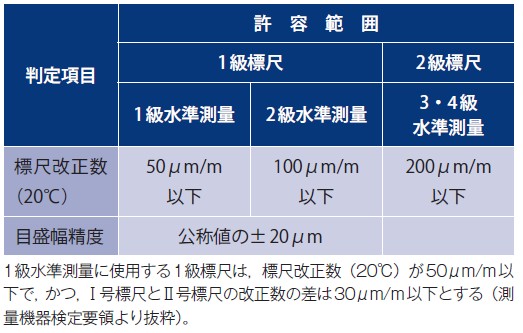

(4)水準標尺の検定

水準標尺の検定は日本測量協会だけが実施しています。

他の測量機器の検定有効期間は1年ですが、水準標尺だけは有効期間3年となっています。

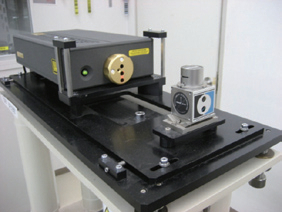

1)水準標尺の検定装置

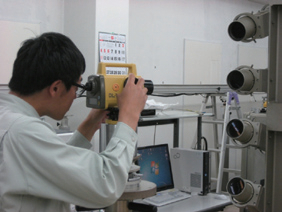

水準標尺は温度管理された検定室で室温となじませ、写真にある標尺検定装置でほぼ自動で検定されます。

この中で以下の装置については3年に1回の校正が必要で、

その都度国家標準とのトレーサビリティを校正証明書の校正結果で確認しています。

①長さ用633nm実用波長安定化He-Neレーザ装置

②環境補正装置(温度計、湿度計、気圧計)

2)水準標尺の検定内容

A・外観・構造及び機能の検定項目

B・性能検定

(5)鋼巻尺、水準測量用電卓の検定

1)鋼巻尺の検定

検定は「外観及び構造」と「性能」について良好かどうかを判定します。

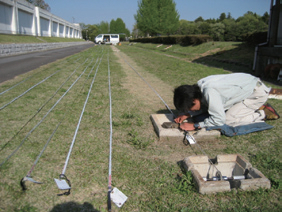

鋼巻尺はしばらく気温になじませ、その後基線場の両端点で鋼巻尺の目盛を読み取ります(写真-1)。

両端点は(写真-2)のようになっています。

中央の小さな円柱の中心に直線が刻まれていて、この線上の鋼巻尺の目盛を読定します。

左上に写っているのはこの端点を保護するための真鍮の蓋です。

2)水準測量用電卓の検定

検定方法は、「外観、構造及び機能」と「性能」により合否の判定をし、

検定項目が良好であれば「水準測量作業用電卓○等・○級に適合」として検定証明書を発行します。

3)その他の機器の検定

特にお客様からの要望により以下の機器も検定し証明書を発行しています。

(1)3次元レーザースキャナー距離測定性能証明書

(2)検査成績書:スケールバー(水平標尺、サブテンスバー)

(3)特級セオドライト検査報告書

(4)気圧計検定証明書

(5)温度計検定証明書

4.機器検定の不合格理由

ここでは機種ごとに主な不合格理由を記載いたします。

今後の検定に出される時の参考にしていただきたいと思います。

A・TS(トータルステーション)

●観測値の制限オーバー(観測差、倍角差、水平角、高度定数)

●固定、微動、目盛盤回転ネジの不良

●視準軸と光軸のずれ

●角度読取装置の不良

●自動補償装置の不良

●測距の際にディスプレイに測距不能と表示

●バッテリー不良(電源を切ると時計が止まる、内部時計が正常に機能しない、電源が入らない)

B・GNSS測量機

●内部バッテリー不良により観測データが消えてしまう

●受信不良

●受信機ファームウエア破損によりデータ取得できない

●解析時FIXしない

●PCカード(メモリ)を認識しない

●フォーマット及び観測開始ができない

●受信機内部カレンダー機能不良

●観測データが受信機に記録されない

●電源は入るが液晶ディスプレイ画面が全く写らない

C・レベル

●整準台にがたつきがある

●マイクロメータの精度が許容範囲オーバー

●対物合焦ネジが空回りし焦点が合わない

●バッテリー切れ

●コンペンセーター不良

●測定キーが不能

●測定ボタンの不良

●視準線が大幅に狂っており調整できない

●エラーメッセージの表示多発

D・水準標尺

●標尺改正数が制限オーバー

E・鋼巻尺

●尺定数の許容範囲オーバー

F・水準測量用電卓

●サブバッテリー切れ、年月日が異常表示

●時計の修正ができない

●リチウム電池切れ

●タッチパネルの不良

5.おわりに

測量機器検定証明書は、測量成果の検定証明書が成果の正当性を保証していることと違い、

有効期間の1年間その機器が正常に稼働することを保証するものではありません。

検定した日時においては正常であったという証明です。

測量機器は大事に扱えば長持ちします。

よくぞここまで使い込んだと思われる機器も持ち込まれます。

作業前、作業後の点検もお忘れなく大事にお使いいただきたいと思います。

機器検定に関するご質問等ありましたら、つくば事務所の機器検定部にメールまたは電話でお問い合わせください。

メールアドレス inst@geo.or.jp

電話 029-853-8212

〔編注〕

測量成果品検定料金に係る解説および料金につきましては、本誌882~887頁に掲載しております。

併せてご参照ください。

【出典】

月刊積算資料2014年10月号

最終更新日:2015-01-15

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-26

- 積算資料

- 2026-01-05

- 積算資料

- 2025-12-22

- 積算資料

- 2025-12-01

- 積算資料

- 2025-11-25

- 積算資料

- 2025-11-05

- 積算資料

- 2025-10-27

- 積算資料

- 2025-10-20

- 積算資料