- 2022-12-19

- 積算資料

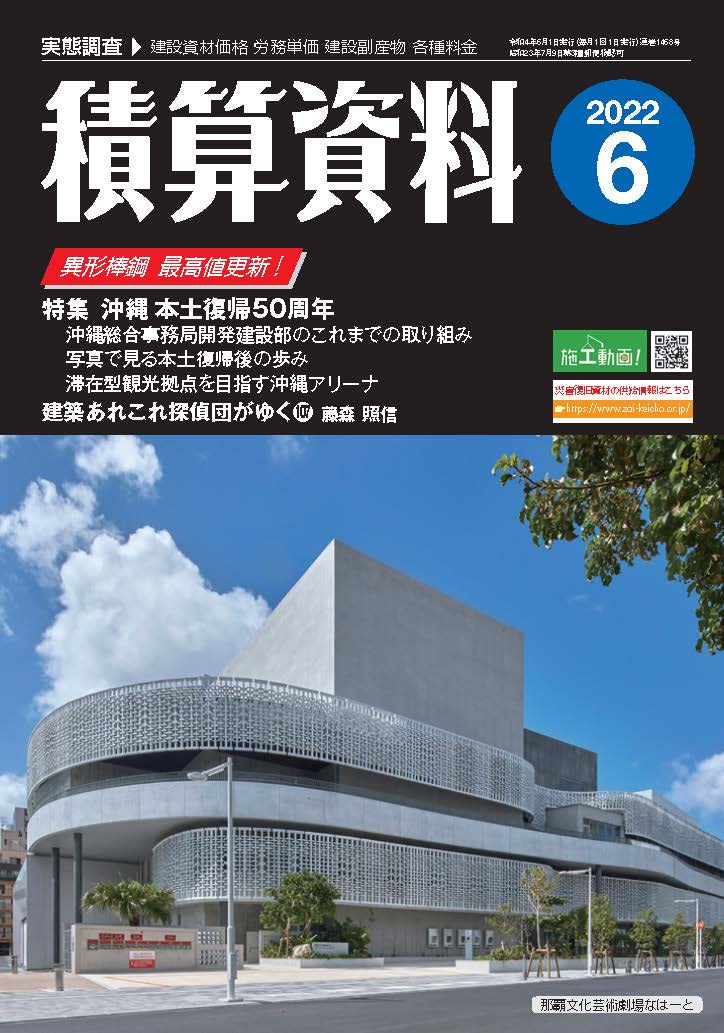

沖縄が本土に復帰して50周年を迎えました。

これまで10年ごとに5次にわたって策定された沖縄振興計画に基づいて社会資本整備等が進められてきました。

ダムの建設等により,安定的な水供給が行われるようになり,平成6年度以降,給水制限がなくなりました。

沖縄自動車道や国道の整備等により,沖縄本島最南端から最北端まで縦貫するのに要する時間を昭和55年と平成27年のデータで比較すると,35年間で2時間12分短縮して2時間32分となりました。

県内総生産は,復帰した昭和47年から平成30年の46年間の伸び率が全国の5.7倍を大きく上回る11倍となり,4兆5,000億円に達しました。

入域観光客数は,昭和47年の44万人から令和元年には23倍の1,000万人に達しました。

しかし,本土との格差が解消したとは言えません。

1人当たりの県民所得は依然全国最下位であり,また,沖縄県の歳入に占める自主財源の割合は全国平均を大きく下回っており国への依存度が高い状況が続いています。

沖縄振興計画で掲げた「民間主導の自立型経済の構築」はいまだ達成されていません。

新型コロナウイルス感染症により甚大な影響を受けた観光産業を中心に経済を立て直す必要があります。

そして,観光客数増加による水需要や交通需要の増大に対処するための社会資本整備の役割が重要です。

施設の老朽化対策やメンテナンスも一層重要になります。

また,災害への備えが重要です。

政府地震調査委員会によると,那覇市で今後30年以内に震度6弱以上の地震が発生する確率は21%とされています。

本土に比べて耐震強度の低い構造物が多い沖縄では,ひとたび大きな地震が発生すると甚大な被害が起きます。

雨の降り方も激化しており,気象庁によると沖縄・奄美地方では時間雨量50mm以上の発生回数が20世紀末に比べて21世紀末には2倍になると予測されています。

社会資本整備の手を緩めることはできません。

一般社団法人沖縄しまたて協会は,沖縄の建設行政と建設事業の円滑な推進を図り,沖縄の発展に寄与することを目的として,昭和60年に社団法人沖縄建設弘済会として設立され,平成22年10月に現組織に移行し,創立以来一貫して,沖縄の社会資本整備事業を支援する役割を担ってまいりました。

今後とも沖縄の風土・環境を守り,そして生かし,安全で快適な地域づくりの一端を担っているとの認識のもと努力してまいりますので,皆さまのご支援とご協力をお願いいたします。

【出典】

積算資料2022年6月号

最終更新日:2022-12-19

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-26

- 積算資料

- 2026-01-05

- 積算資料

- 2025-12-22

- 積算資料

- 2025-12-01

- 積算資料

- 2025-11-25

- 積算資料

- 2025-11-05

- 積算資料

- 2025-10-27

- 積算資料

- 2025-10-20

- 積算資料