- 2023-02-02

- 積算資料

はじめに

この価格調査は,「積算資料」等で掲載していない緑化樹木,グラウンドカバープランツ(GCP)のうち,需要者ニーズの高いものについて情報提供し,需給の円滑化に資することをねらいとしている。

実施主体は,緑化樹木調達難易度判定会議((一財)日本緑化センター・(一社)日本植木協会)で,全国の調査モニターによる市場価格調査結果をもとに,判定会議による確認に基づき行うものである。

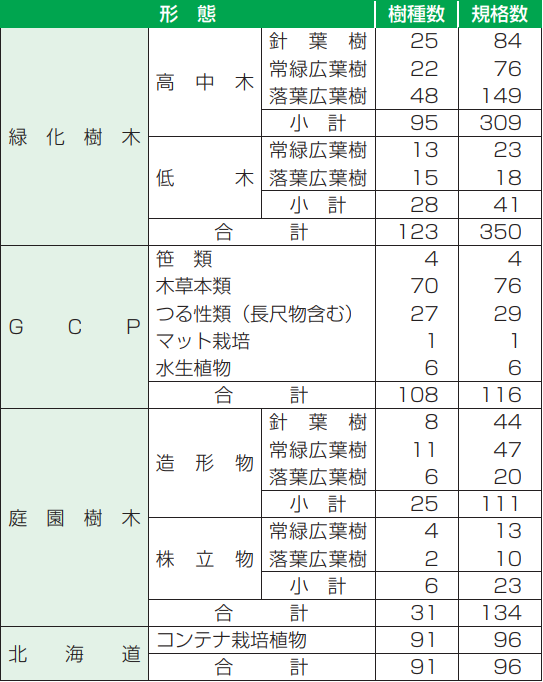

調査対象は,緑化樹木,GCPおよび庭園樹木とし,樹種の内訳は,表-1に示すとおりである(調査結果の詳細は後掲「掲載価格の見方」を参照)。

なお,別掲の価格調査結果に示す調達難易度は,本誌の造園樹木と同じ5段階評価による(表-2)。

緑化樹木を巡る最近の動き

供給可能量調査は今シーズン緑化樹木がどれだけあるか,すなわち,在庫情報を伝えるもので,積算資料では造園樹木の価格情報を提供している。

造園設計者は数量と価格の情報をもとに緑地の計画・設計を行う。

露地栽培樹木の供給数量の推移を明らかにした上で,供給可能量調査における樹種のうち,積算資料に価格が掲載されている樹種数の内訳,さらに,個々の樹種の入手が相対的にどの程度容易であるかを判定している,「調達難易度」の状況について以下に検討する。

(1)露地栽培樹木の推移

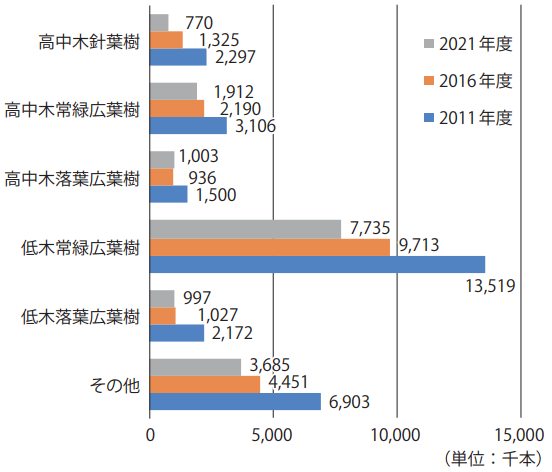

はじめに,露地栽培樹木の供給可能量を2011年度から5年ごとの推移で示す。

高中木針葉樹と低木落葉広葉樹は,10年間で2011年度に対し4割前後の水準まで(各々34%,46%),高中木の常緑・落葉広葉樹,低木常緑広葉樹も6割前後(62%,67%,57%)の水準へ減少している(図-1)。

(2)供給可能量調査樹種と積算資料の掲載樹種

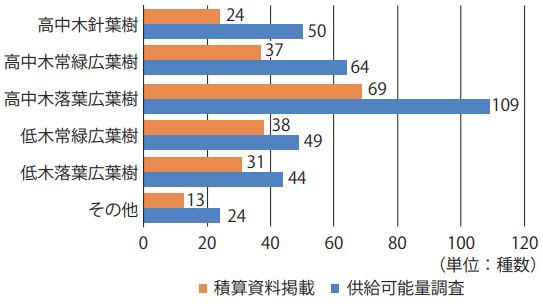

2021年度の供給可能量調査で対象となる露地栽培樹木は340樹種,このうち212樹種(62%)の価格が毎月の「積算資料」に掲載されている。

形態別にみると,低木常緑広葉樹は8割(78%)の樹種が掲載され,低木落葉広葉樹,高中木の常緑・落葉広葉樹は6割前後(各々70%,58%と63%),高中木針葉樹5割弱(48%)となる(図-2)。

さらに,この8月号では本誌に未掲載の緑化樹木132樹種について,価格情報を掲載している。

(3)樹種による入手のしやすさ

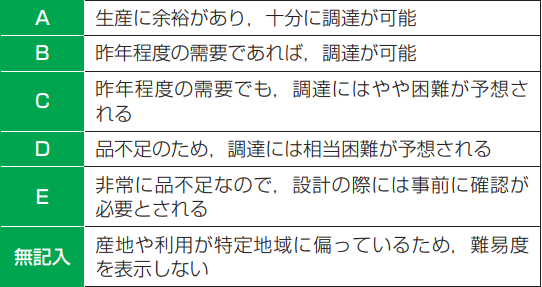

供給可能量には設計の適否を判断する情報として,さらに,A〜Eの5段階で樹木の調達難易度を評価している(表-2)。

調達のしやすさは樹種,地域により異なり,1つの現場で使われる数量も,例えば,低木類ならば数百本,大径木になると数本といった具合に施工規模も違っている。

そこで,当該樹種・規格に対する通常の施工規模を前提として,難易度を判定している。

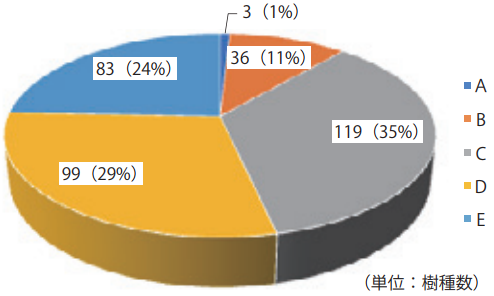

露地栽培樹木340樹種のうち,「C:昨年程度の需要でも,調達にはやや困難が予想」される樹種」が全体のおおむね4割と最も多く(119樹種,35%)を占める。

これに,「D:品不足のため,調達には相当困難が予想」(99樹種,29%)と「E:非常に品不足なので,設計の際には事前に確認が必要」(83樹種,24%)を合わせると,全体のほぼ9割(301樹種,89%)は供給が難しいグループに含まれている。

一方,「B:昨年程度の需要であれば,調達が可能」なものは1割強(36樹種,11%),「A:生産に余裕があり,充分に調達が可能」はわずか3樹種(1%)にすぎない(図-3)。

この傾向は需要の低迷を受けて全国の産地で生産規模を縮小したことに伴い,同じ状況で推移している。

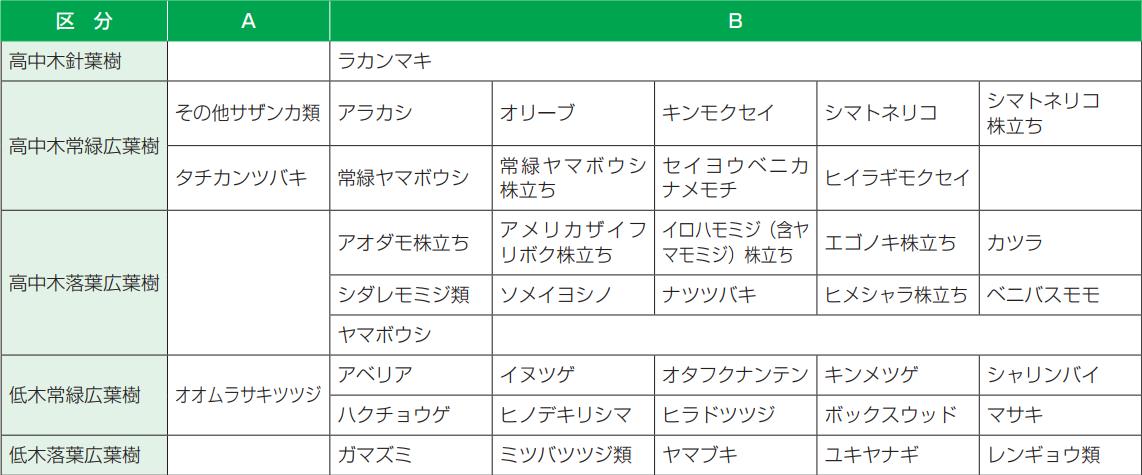

形態別に調達難易度の内訳を整理したものを表-3に示す。

また,供給に余力のある,AとBの評価を得ている39樹種を表-4に掲載する。

基本的に表-4の掲載樹種は,調達に不安はない。

これらに評価C〜Eまでの樹種を必要に応じて生産地の情報などを加味して設計に組み入れることが望ましい。

(注)

調達難易度は樹種ごと規格別に評価している。

ケヤキを例にすると,大径木の規格を含めた全19規格の難易度は,

B:2,C:12,D:5となっているので,

ケヤキ全体の難易度は便宜上一番多いCと見なす。

難易度記号が同数の場合は,容易な方としている。

トピックス:インドの独創的な生きている根の橋

熱帯雨林で祖先がつくり始めた,生きている根の橋を今も使い続ける人たちを紹介する(※1)。

生命を持っている根の橋

数世紀の間,インド北東部メーガーラヤ州(Meghalaya)の先住民グループは,生活のために生きているインドゴムノキ(Ficus elastica)を使って複雑な橋をつくっている。

ここは地球上で最も雨の多い場所の一つであり,標高約1,400mに位置するMawsynramという町では,年間1万1,871mmの世界最多雨量を記録している。

6〜9月にベンガル湾から運ばれるモンスーンの湿った空気が大量の雨をもたらす。

雨は急流となって険しい山を流れ下り,浸食された地表は深い谷となり地域を細かく分断している。

メーガーラヤ州にあるTyrna村の先住民KhasiやJaintiaの人たちは,モンスーンの豪雨が一時的に近郊の町から遠く離れた村々を孤立させた時,洪水の川を渡る橋として,数百もの生きている根の橋をつくり続け生活を営んできた。

「私たちの祖先はとても賢明であった。

川を渡ることができなかった時に,彼らは生きている根の橋(現地語で“Jingkieng Jri”)をつくった」と言う。

橋をつくるのは数十年を要する仕事となる。

川を横切るのに都合の良い場所に,亜熱帯で旺盛に生育するインドゴムノキの苗木を植える。

最初に樹木は大きな板根を発達させ,10年程経った成木は気根を伸ばし始める。

Khasiのつくり手は半割にして節を抜いた竹の中に気根を這わせ,結束した竹筒を対岸へ渡す。

伸長して竹の外へ出てきた気根を,他の気根とより合わせる。

インドゴムノキは根と根が接触するとくっつく性質があり,弾力性に富む。

最後に,対岸まで誘導した根を植え付ける。

つくり手は根を相互に,あるいは,同じ木や別のインドゴムノキの枝や幹により合わせて,隙間のない骨組みに織り込んでいく。

時には,根の束にできる隙間に石を埋め込む。

こうして根系の網状組織はゆっくりと時間をかけて荷重に耐えるようになり,一度に50人もの人たちを支えることができる橋もある。

一人で小さな橋のメンテナンスをすることもあるが,多くはいくつもの家族や村全体,時には数村による集団的な協力を必要とする。

何世代にもわたる作業は数世紀の間続くこともあり,いくつかの橋の起源は600年前にさかのぼる。

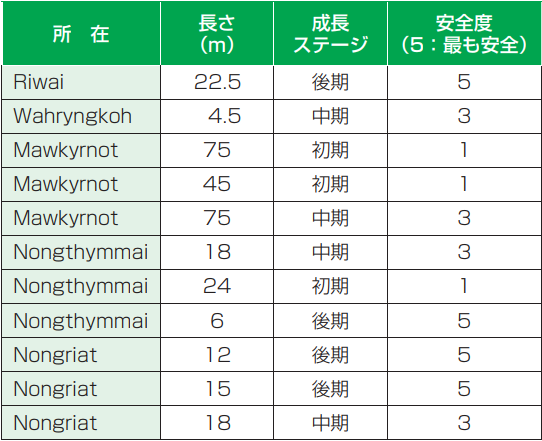

表-5にメーガーラヤ州で調査された根の橋の形態と特性を示す(※2)。

[特性]

1)極端な気候条件下における並外れた構造安定性

2)最少限の資材と維持管理費用

3)環境に損傷を与えない

4)荷重ー支持力の漸進的な増加

5)炭素隔離

6)周囲の土壌,水,空気を改善する性質

7)複数世代に続く人と植物の相互作用から生まれる協働の結び付き

8)生態系を保全するインドゴムノキのキーストーン種としての役割

根の橋は生物多様性を育む

根の橋は時を経て一層強力に成長し,自ら修復を行いながら,老樹になるほどさらに頑丈になる。

「従来型の橋と違って,根の橋は自ら建設資材を生産するとともに,CO2を寿命の全期間にわたって吸収する。

さらに,土壌を固定し,地すべりを防ぐことに役立つ」と,ミュンヘン工科大学のフェルディナンド・ルドウィック(Ferdinand Ludwig)教授は言う(※3)。

あるいは,メーガーラヤ州のインド生物多様性研究所の研究者Salvador Lyngdohは,「インドゴムノキは周囲の生物多様性を促進する骨格種である。

木の上でコケが生育し,リスは枝の中を棲家として,樹冠には鳥の巣がつくられ,受粉に役立つ昆虫の働きを支える。

ヨツメジカ(Barking deer)やウンピョウ(Clouded leopard)は,森林のある場所からもう一方へ移動するのに根の橋を利用する。

このような樹木を橋に転換してつくり出されたハビタットは生きものが健康に育つことに役立つ」と言う。

根の橋を現代の都市空間に取り込む

ルドウィックは橋を単に自然のシステムの損害や劣化を最小にする持続可能な開発ではなく,“再生可能な開発”の事例と見なしている。

「橋をつくるのは1つの方法だけではなく,根をどのように引き,結び,編み合わせるかは,つくり手によって異なり,同じに見える橋は1つもない」と指摘する。

19世紀の英国植民地時代まで,メーガーラヤ州の先住民Khasiは文字を持たず,人々の生活様式は口述歴史をとおして伝えられていた。

それ故,橋に関する文書化された情報はわずかである。

そこでルドウィックのチームは入り組んだ根の形状を作図することから始めた。数字で表した橋の骨格を組み立て,写真測量法を用いて3Dモデルを構築した。

これらをもとに,2012年に,インドゴムノキの代わりに32本のモミジバスズカケノキを植えて,半透明の屋根板の下で枝が展開して樹冠を形成させる幅4m×奥行12mのパビリオンを建造した。

この建築植物学(Baubotanik)パビリオンはドイツ国内のNeue Kunst am Ried(自然に関わる作品を展示するアーティストのための空間)に設置された(※4)。

「このアイデアは橋を単にコピーすることではなく,先住民のエンジニアリングの要素を借りて,私たちがどのように都市環境の中にそれを適合できるかを理解することにある」とルドウィックは言う。

また,建築家でコロンビア大学准教授のジュリア・ワトソン(Julia Watson)は,「先住民の知恵から生まれた,自然に基づく技術は私たちが樹木を見る方法を変えつつある。

都市において樹木を受動的な要素として眺める代わりに,能動的なインフラとして見ることができる。

例えば,樹木は都市のヒートアイランド効果(コンクリート構造が熱を吸収し都市を一層暑くする)や,屋外の大気温度を下げることができるという研究がある」と述べる。

根の橋が地元コミュニティにもたらすもの

「メーガーラヤ州において,橋はコミュニティの生活に活力を与え,人々が橋をつくり,維持管理し,修復するために集まる時に,社会の中に畏敬の念をつくり出す。

コミュニティを支えているのは無欲の行為であり,それこそが保全哲学である」とLyngdohは言う。

彼はこの無欲さが畏敬に値する要素であり,それがコミュニティを団結させ,生態系を守ることにつながっていると理解する。

根の橋はKhasi文化の一部であると同様に,経済的恩恵を常にコミュニティにもたらす。

これまで,橋のネットワークは村と近郊の都市をつなぎ,地元にビンロウの実やメリケンカルカヤ属の草本を運び売るための通路を提供した。

今日,橋は観光経済をもたらしている。

Tyrna村にはUmshiang川の両岸をつなぐ2段重ねの根の橋がある。

川の水位が高くなったため,村人は同じインドゴムノキの根をさらに伸ばして,最初の橋より高い2番目の橋をつくり出した。

近年,世界から観光客が集まり,民泊もオープンしたことから,橋は主要な観光アトラクションとなっている。

地元の人たちはさらに3段重ねの橋の建造に取り組んでいる。

一度に数百人もの人が橋に群がり,樹木に過度な負担をかけるといった問題も起こっている。

それ故,地元住民たちは既にこれまでと異なる持続可能な観光モデルを計画している。

例えば,地元の村出身で生きている根の橋を保全する財団(※5)を設立したKhongthawは,生きている根の橋に対する理解を深める観光客向けのミュージアムと学習センターを建設しつつある。

そこでは,農民が耕作のために肥沃な平原地帯へ向かう途中で岩棚を昇り降りするのに使っている,ジャングルの中につくられたインドゴムノキの樹冠やトンネル,はしごなどのインフラも含まれる。

参考文献

1)Zinara Rathnayake(2021)The ingenious living bridges of India,

https://www.bbc.com/future/article/20211117-how-indias-living-bridges-could-transform-architecture

2)Sanjeev Shankar(2015)Living Root Bridges:State of knowledge,fundamental research and future application,

https://megbiodiversity.nic.in/sites/default/files/living-root-bridges-sanjeev-shankar-iabse-conference-geneva.pdf

3)Wilfrid Middleton,Ferdinand Ludwig & others(2020)Characterizing Regenerative Aspects of Living Root Bridges,

https://www.mdpi.com/2071-050/12/8/3267/htm

4)Ferdinand Ludwig Green Technologies in Landscape Architecture,

https://www.facebook.com/gtlaTUM/

5)Living Bridges Foundation

https://www.livingbridgesfoundation.org/

【出典】

積算資料2022年8月号

最終更新日:2023-02-04

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-26

- 積算資料

- 2026-01-05

- 積算資料

- 2025-12-22

- 積算資料

- 2025-12-01

- 積算資料

- 2025-11-25

- 積算資料

- 2025-11-05

- 積算資料

- 2025-10-27

- 積算資料

- 2025-10-20

- 積算資料