(前回より)日本の堤防の99%は江戸時代に築造された。

日本国土は平和な260年間の江戸時代に形成され、富の蓄積が可能となった。

しかし、この土地の下に潜んだ旧河道のヤマタノオロチは危険極まりなかった。

これを制御して沖積平野を豊かな土地にするのは容易ではなかった。

重機を持たない祖先たちは、知恵を絞ってヤマタノオロチとの戦いに向かい、新しい国土を造っていった。

その知恵は、実に、千差万別であった。

球磨川の八代平野

2020年7月、熊本県の球磨川は梅雨末期の豪雨によって大被害を受けた。

球磨川が山々から出た地点に遥拝堰がある。

(写真-1)がその遥拝堰である。

その遥拝堰の下流には八代平野が広がっている。

八代平野は農業、漁業そして工業がバランスよく配置された中核都市である。

高層ビル群はなく、球磨川の土砂の堆積で形成されたことがよく見て取れる。

球磨川の水は、農業用水、工業用水そして宇土・天草地域の水道水に利用されている八代地域の命の水である。

古くからここの人々は、干潟を利用して農地を造成していた。

稲作には大量の水が必要である。

古くは遥拝堰地点で、杭を何本か打ち込み、水面をかさ上げして水路に導水するという簡単なものであった。

それ以降も何回か改良が加えられ、この堰から、扇形に広がる干拓地に水が配られていった。

まさに、この一帯は「八つの田」の語彙を持つ「八の代」平野となった。

この干潟だった湿地帯を平野にしたのは、球磨川の力であった。

【写真- 1 球磨川遥拝堰】

球磨川の土砂でできた八代平野

山間部を抜けた球磨川は、低平地に出ると行き場を失い、あちらこちらに流路を変えていた。

川が運んだ土砂は堆積し、広大な干潟を形成していた。

人々はこの干潟を農地にするために知恵を絞った。

球磨川が運んでくる土砂を利用して農耕地にしたい。

そのため暫定堤防を造って球磨川をまず北側へ誘導する。

誘導された球磨川は大雨の度に土砂を運んできた。

土砂の堆積による干拓地は沖へ沖へと延びた。

干拓地が延びると、今度は流路を少し南に向ける。

これを繰り返して、少しずつ球磨川の土砂に

よる干拓地を沖へ沖へ、そして南へ南へ向かって広げていき、次第に広大で安定した八代平野が姿を現していった。

現在、八代平野に出た球磨川の流路は、広い平野を避けるように不自然な曲線で南に蛇行して八代湾に流れ出している。

(図-1)が八代平野の球磨川である。

そして、かつての暫定堤防の水路は、水を利用する農業用水路になっていった。

祖先たちは球磨川の力を利用して、今の八代平野を造り、平野を潤す農業用水路を造っていった。

ところが、この八代平野の北隣の筑後川では、全く別の独特な手法で、自然の力を利用した干拓

地づくりが行われていた。

「絡み工法」による造成であった。

【図- 1 球磨川河口八代湾】

有明海を利用した「からみ」

九州の有明海には3つの沖積平野がある。

2つは熊本県の八代平野と熊本平野であり、もう1つは福岡県と佐賀県にまたがる筑後平野である。

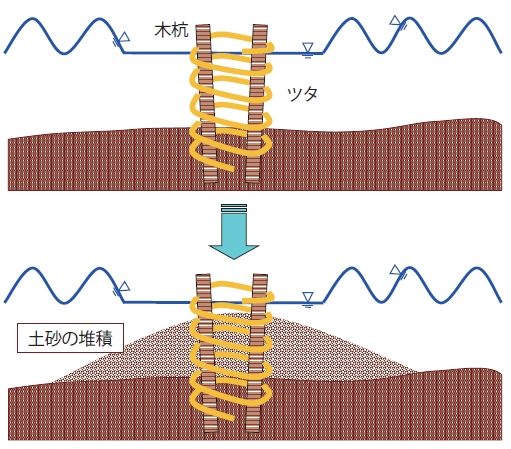

筑後川河口の有明海の干拓は、潮汐の自然の力を利用した「からみ工法」で行われた。

筑後平野には「からみ」という名の地名が多い。

新しいところでは「大正からみ」「昭和からみ」という地名がある。

「からみ工法」とは、干潟に何本も丸太杭を打ち込む。

干潟に打ち込んだ杭に、植物のツタや竹を「からみ」つける。

1日2回、有明海は大きな満ち干を繰り返す。

満ちる時、海水はガタと呼ばれる土砂を沖から運んでくる。

潮の流れは「からみ」周辺で速度を落して澱む。

潮が澱めば、潮に運ばれてきたガタ土はそこで沈降し堆積していく。

何カ月後には、「からみ」周辺に堆積土が盛り上がっている。

その緩い堆積土を突き固める。

何回か堆積と突き固めを繰り返すと、固い地盤が線状に形成されていく。

(図-2)で、「からみ」によって土砂が堆積することを示した。

その固まった地盤を堤防として、その内側を土砂で埋め立てれば干拓地が誕生する。

(写真-2)は、戦後、米軍が撮った筑後平野の空中写真である。

有明海からのガタ土の堤防が、

「からみ」によって扇のように線状になっている。

自然の力を利用した見事な干拓工法である。

この有明海のガタを澱ませる「からみ工法」と球磨川の土砂を利用して干拓地を造る工法は有明海だけのものではない。

人類はこの手法を使って文明を生み出していった。

人類最大の営みが5,000年前のエジプトのナイル川で行われた。

ナイルデルタの形成

ピラミッドといえばカイロ市郊外のギザ台地の3基の巨大ピラミッドを思い出す。

しかし、それは、ピラミッド群の主たるものではない。

ピラミッド群の主たるものは、発見されただけでも80基以上となり、いまだ発見されていないものを含めると100基に及ぶ。

そして、その約100基のピラミッド群は、全てナイル川の西岸に位置している。

この配列にこだわった視覚デザイン学の高津道昭筑波大学名誉教授は「ピラミッドはテトラポット」であったと推理し、1992年に『ピラミッドはなぜつくられたか』(新潮選書)を出版した。

この説は、視覚デザインという思いもかけない観点からの展開であった。

ただし、高津教授は土木の専門家ではないため、テトラポットや霞堤という用語で説明しているが土木工学的には不明確な説明になっている。

私は高津教授の説に賛同し、河川の専門家としてこの説を補強し、完成させていく。

つまり、砂漠のピラミッド群は「からみ」であった。

(沖積平野の人類物語(その3)へ続く)

竹村公太郎(たけむらこうたろう)

特定非営利活動法人日本水フォーラム(認定NPO法人)代表理事・事務局長、博士(工学)。

神奈川県出身。

1945年生まれ。

東北大学工学部土木工学科1968年卒、1970年修士修了後、建設省に入省。

宮ヶ瀬ダム工事事務所長、中部地方建設局河川部長、近畿地方建設局長を経て国土交通省河川局長。

02年に退官後、04年より現職。

土砂災害・水害対策の推進への多大な貢献から2017年土木学会功績賞に選定された。

著書に「日本文明の謎を解く」(清流出版2003年)「、本質を見抜く力(養老孟司氏対談)」(PHP新書2008年)、「小水力エネルギー読本」(オーム社:共著)、「日本史の謎は『地形』で解ける」(PHP研究所2013年)、「水力発電が日本を救う」(東洋経済新報社2016年)など。

【出典】

積算資料公表価格版2023年4月号

最終更新日:2024-03-25

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-26

- 積算資料

- 2026-01-05

- 積算資料

- 2025-12-22

- 積算資料

- 2025-12-01

- 積算資料

- 2025-11-25

- 積算資料

- 2025-11-05

- 積算資料

- 2025-10-27

- 積算資料

- 2025-10-20

- 積算資料