- 2023-09-18

- 積算資料

1.関東大震災(大正関東地震)の概要

【大正関東地震の概要】

1923(大正12)年9月1日11時58分、神奈川県西部の深さ23キロメートルを震源とするマグニチュード7.9の地震(大正関東地震)が発生しました(写真-1)。

この地震により、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県で震度6を観測したほか、北海道道南から中国・四国地方にかけての広い範囲で震度5から震度1を観測しました。

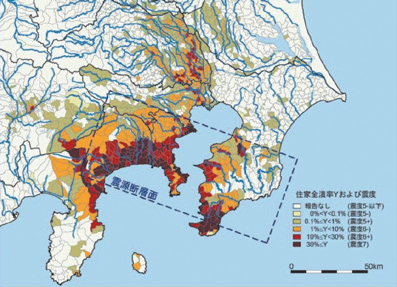

当時の震度階級は震度6から震度0までの7階級でしたが、家屋の倒壊状況などから相模湾沿岸地域や房総半島南端では、現在の震度7相当の揺れであったと推定されています(図-1)。

大正関東地震発生後の震源付近の地震活動をみると、本震後24時間以内にマグニチュード7.0を超える大きな地震が2回発生しており、活発な地震活動があったと考えられています。

【図-1 市区町村別の住家全潰率と、全潰率から推定される震度の分布(破線は震源断層の地表投影)。

神奈川県や房総半島南部の一部地域などでは全潰率 30%以上となり、震度7に達した可能性が高いとされている1。】

1. 諸井孝文・武村雅之(2002):関東地震(1923年9月1日)による木造住家被害データの整理と震度分布の推定.日本地震工学会論文集、 2(3)、 35-71.

2. 中央防災会議 災害教訓の継承に関する専門調査会(2006):1923 関東大震災 報告書 -第1編-.

【大正関東地震の被害】

この地震では、発生が昼食の時間と重なった事から、多くの火災が発生し被害が拡大しました。

また、三浦半島から伊豆半島東岸に高さ数m以上の津波が来襲しました。

早いところでは地震後5分程度で津波が到達し、津波の高さは静岡県の熱海で12m、房総半島の相浜で9.3mとなりました2。

さらに、関東南部の山地や台地では、地震によって地すべり、土石流などの土砂災害が多数発生した結果、大正関東地震による死者・行方不明者は、10万5千人余(『理科年表-2023年版』より)にのぼりました。

この地震によって生じた災害は「関東大震災」と呼ばれています(写真-2)。

【関東大震災と東京の天気】

9月1日午前中には、石川県金沢市の西海上に台風があり、秩父付近に副低気圧が発生した影響で、東京では、時々少雨がありました。

午後には、副低気圧は不明瞭となり、台風は三陸海岸へ進んだため、東京では天気が回復し全く雨が降りませんでした。

台風の後面には前線があったとみられ、夕方から夜にかけて関東地方を通過しました。

前線通過までは東京は南風でしたが、通過後は西~北風と風向が急変しました。

通過後に、東京では火災旋風が発生し、火災により中央気象台(現在の千代田区)の気温は正式な観測値が得られませんでしたが、測器の記録は大幅に上昇して2日はじめには45℃以上にまで達しました3。

3. 藤原咲平(1924):関東大震災調査報告 気象編.

2.関東大震災が発生した頃と現在との地震・津波情報の違い

関東大震災が発生した1923年と現在(2023年)における、地震津波に関する観測や情報の違いを見てみましょう。

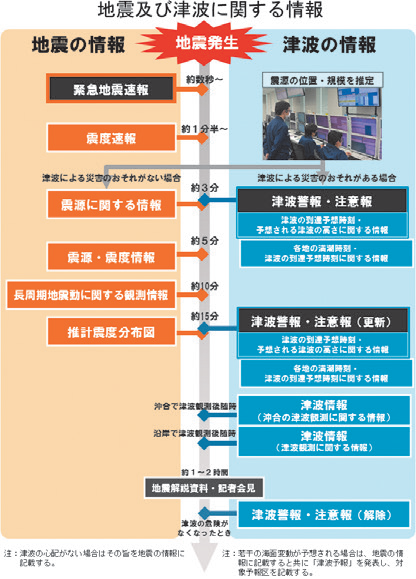

【地震に関する情報】

関東大震災が発生した時代、震度は人の体感により観測され、地震現象の把握等の目的に利用されていました。

気象台や民間への委託を合わせて全国1,437箇所で観測されていました。

現在では、震度は機械(震度計)による観測が行われ、被害の把握や防災対応の初動のために、約1分半後に震度速報、約5分程度で各地の震度等をお知らせしています。

気象庁だけでなく、地方公共団体や防災科学技術研究所の観測点も合わせ、約4,400箇所で観測されており、震度階級も10階級となりました(震度0~震度7、震度5及び震度6はそれぞれ5弱、5強及び6弱、6強に分割)。

また、2007年に運用を開始した緊急地震速報により、地震の発生直後に各地での震度や到達時刻などを予想し可能な限り素早くお知らせすることで、強い揺れに備えていただくこともできるようになりました。

さらには、高層ビル等も増え、長周期地震動による被害も懸念されることから、長周期地震動に関する情報も発表するようになりました。

【津波に関する情報】

関東大震災が発生した当時は、津波警報等の仕組みはありませんでした。

1940年代に入ってから東北地方で津波警報組織が発足し、全国的な津波警報体制が確立したのは1949年となります。

その後も、迅速に津波警報を発表・伝達するために、精度向上や迅速化に取り組み、現在では地震発生後約3分を目途に津波警報等を発表することとしており、避難等の防災対応に活用されています。

現在、地震及び津波に関する様々な情報は、図-2に示すようなタイミングで気象庁から発表しています。

1923年には、これらの情報は一つもありませんでした。

3.地震・津波から身を守るために

【経験からの教訓】

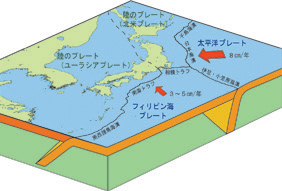

日本周辺では、海のプレート(太平洋プレート、フィリピン海プレート)が、陸のプレート(北米プレートやユーラシアプレート)の方へ1年あたり数cmの速度で動いており、陸のプレートの下に沈み込んでいます。

このため、日本周辺では、複数のプレートによって複雑な力がかかっており、世界有数の地震多発地帯となっています(図-3)。

これまでご紹介した関東大震災や阪神・淡路大震災、東日本大震災をはじめ、私たちは多くの地震や津波による災害を経験してきました。

気象庁は、このような地震・津波災害を防止・軽減するために緊急地震速報や津波警報、地震情報や長周期地震動に関する観測情報、さらには南海トラフ地震臨時情報や北海道・三陸沖後発地震注意情報等を発表し、注意や警戒を呼びかけることとしています。

突然襲ってくる地震・津波から身を守るためには、これらの情報を理解し、迅速な避難(安全確保)及び日頃からの備えを行うことが重要です。

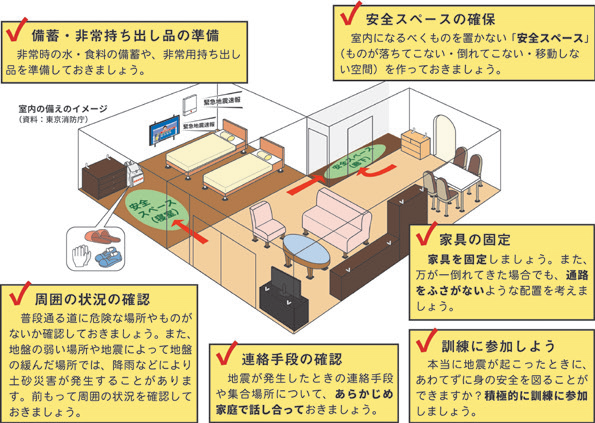

【地震に備えるために:日頃の備えと緊急時の行動】

地震の揺れは突然襲ってきます。

いつ揺れに見舞われても身を守ることができるように、屋内・屋外問わず周囲の状況や避難経路を確認し、日頃から地震に備えておくことが重要です。

具体的には、

- 備蓄・非常持ち出し品の準備

- 安全スペースの確保

- 家具の固定

- 周囲の状況の確認

- 連絡手段の確認

- 訓練への参加等

といった地震への備えを日頃から行っておくことが重要です。

そのうえで、緊急地震速報を見聞きしたり、地震の揺れを感じたりしたら、あわてず、まず身の安全を確保しましょう。

【津波に備えるために:より高い安全な場所への迅速な避難】

いつ津波が発生しても身を守ることができるように、日頃から色々な場面を考えて備えておきましょう。

日頃からの備えの例は、次のとおりです。

- 危険な場所を確認

- 避難場所を確認

- 訓練に参加等

大津波警報・津波警報を見聞きしたり、海辺で強い揺れを感じたり、長くゆっくりした揺れを感じたりしたときには、海辺から離れ、より高い安全な場所へ避難しましょう。

津波注意報が出ているところでは、海水浴や磯釣りは危険です。

ただちに海から上がって、海岸から離れてください。

津波は繰り返し襲ってきます。

津波到達後も津波警報・注意報が解除されるまで気を緩めず、避難を続けてください。

津波警報が出ている間は、絶対に戻ってはいけません。

テレビやラジオ、広報車、防災行政無線などを通じて正確な情報を入手しましょう。

【図-5 津波に関する標識】

【終わりに】

関東大震災から100年を迎える今、過去の大災害を振り返り、知っていただくとともに、今後発生しうる地震・津波に適切に備えていただきたいと考えています。

- 津波警報等の発表状況 https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#contents=tsunami

- 津波の観測状況 https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#elem=info&contents=tsunami

- 潮位観測情報 https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#contents=tidelevel

- 地震情報 https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#contents=earthquake_map

- 推計震度分布図 https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#contents=estimated_intensity_map

- 長周期地震動に関する観測情報 https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#contents=ltpgm

- 緊急地震速報の発表状況 https://www.data.jma.go.jp/eew/data/nc/pub_hist/index.html

- 発震機構解 https://www.data.jma.go.jp/eew/data/mech/top.html

- 震央分布 https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#contents=hypo

- 地震から身を守るために https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/jishin_bosai/index.html

- 津波から身を守るために https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/tsunami_bosai/index.html

- 気象庁防災情報Twitter https://twitter.com/JMA_bousai

【出典】

積算資料2023年7月号

最終更新日:2024-03-25

同じカテゴリーの新着記事

- 2025-12-22

- 積算資料

- 2025-12-01

- 積算資料

- 2025-11-25

- 積算資料

- 2025-10-27

- 積算資料

- 2025-10-20

- 積算資料

- 2025-10-09

- 積算資料

- 2025-09-29

- 積算資料

- 2025-09-22

- 積算資料