- 2023-06-16

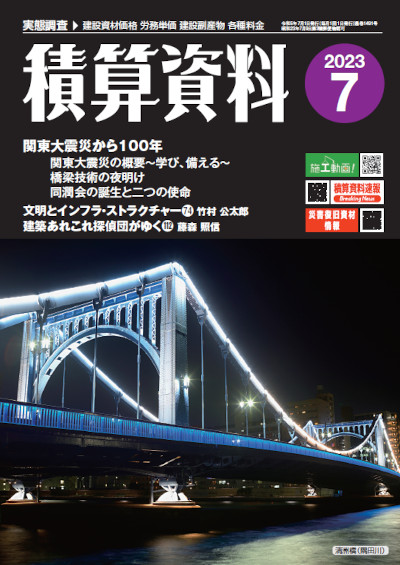

- 積算資料

1.橋の展覧会

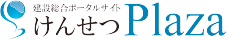

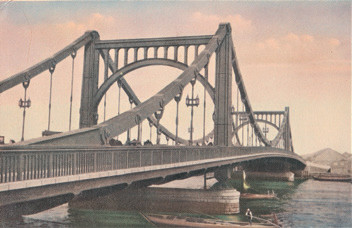

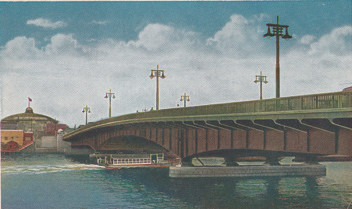

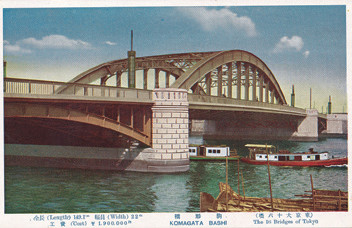

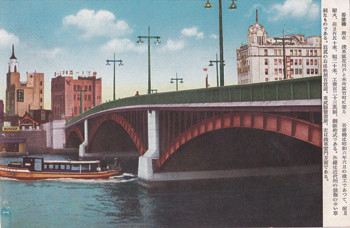

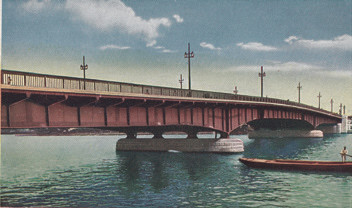

関東大震災の復興では、東京市内の隅田川に8橋が架けられ、いずれも現存している。

浅草から日の出ふ頭を結ぶ隅田川の観光船は、東京屈指の観光スポットである。

橋を下や横から眺めることで、橋の上を渡っている時には気づかなかった橋の迫力や造形の美しさ、そして構造の多様さに気づいたという方も多いと思う。

また船内のアナウンスで、橋の多くが、約100年前の関東大震災の復興で架けられたと知って、驚かれた方も多いと思う。

厩 橋❺ 駒形橋❻ 吾妻橋❼ 言問橋❽

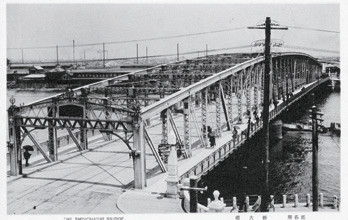

❶~❽は、復興直後に発行された絵葉書である。

当時、橋だけを集めた絵葉書が複数発行された。

橋は今以上に東京観光の花形だったのである。

ほとんどの橋の形が異なり、その多彩さから「橋の展覧会」と呼ばれた。

どのような理由で、このような多彩な橋梁群が造られたのだろうか。

その経緯を追ってみたい。

〈隅田川を彩る数々の橋梁其ノ壱〉

〈隅田川を彩る数々の橋梁其ノ弐〉

〈隅田川を彩る数々の橋梁其ノ参〉

2.震災前の隅田川の橋梁群

1885(明治18)年7月、梅雨末期の豪雨で隅田川が氾濫し、千住大橋と吾妻橋が流され、他の橋梁も大きな損傷を受けた。

この災害が、それまでの木橋から鉄橋へ架け替わる契機になった。

1887年の吾妻橋にはじまり以下の5橋が鉄橋に架け替わった。

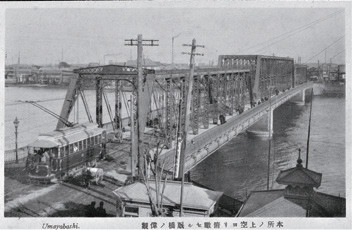

1893(明治26)年…厩 橋❿

1897(明治30)年…永代橋⓫

1904(明治37)年…両国橋⓬

1912(明治45)年…新大橋⓭

いずれも、橋の入口がゴシック調やアールヌーボーなどの鋳物製の飾り金具で彩られた美しい橋であった。

しかし、構造は全てトラス橋で、現在のような多彩さは無い。

これは、設計は原口要など日本人の技術者が行い、製作も石川島造船など国内の工場で行われたが、材料の鉄は英国や米国から輸入に頼っていたため、高価で貴重な鉄の使用量を抑える構造(=トラス橋)が求められたためであった。

〈鉄橋へ架け替え其ノ壱〉

〈鉄橋へ架け替え其ノ弐〉

3.関東大震災での橋梁被害

1923(大正12)年9月1日11時58分、東京は関東大震災の激震に見舞われた。

阪神淡路大震災では多くの橋が崩落した。

関東大震災でもそうであったと思われている方が多いと思うが、実際はどうだったのだろうか?

復興を主導した内務省復興局土木部長の太田圓三は、1924(大正13)年7月2日に土木学会で行われた『帝都復興事業に就いて』という講演会で、東京市内の橋梁被害について、以下のように述べている。

「昨年9月1日の地震により東京市の橋梁が受けました震害は、極めて僅少でありました。

これは東京に於ける地震の震度が、比較的小さかったことと、橋梁の工事が比較的入念に出来ていたことに依るものと考えられます。唯地震に伴う火災のために、幾多の橋梁が焼失したことは、遺憾に堪えない次第であります。」

意外にも、東京市内の橋梁が地震の揺れで受けた損傷は極めて僅かだったのである。

過去の記録を調べても、地震の揺れで落橋した橋梁は見つからない。

しかし、多くが木造だったことや、鉄橋であっても大半は床版が木造だったために延焼により通行不能に陥った。

⓮は地震後、仮復旧した吾妻橋である。

木造の床版は焼け落ちたため、板を渡して通行している。

⓯は厩橋の同様の姿である。

火害を受けた橋は、市内の総橋梁数657橋のうち289橋にも上った。

4.設計方針

東京市内の橋梁の復興は、内務省復興局と東京市により行われた。

両者の施行区分は、幹線道路は主に復興局が、生活道路は東京市が施行した。

その内訳は復興局115橋、東京市310橋で、両者とも復興にあたっては、震災の被害状況を踏まえ、以下のような方針のもと行われた。

- 鉄橋やコンクリート橋による不燃化

- 初の定量的耐震設計の「震度法」の採用

この際とられた設計加速度は水平方向:1/3G、垂直方向:1/6G(Gは重力加速度)で、戦後、阪神淡路大震災まで用いられた値(水平方向1/5G、垂直方向:0)に比べてかなり大きい。 - 自動車交通を想定した活荷重

人力車や大八車が主交通だった時代にもかかわらず、将来の自動車交通を想定して活荷重を設定。

さらに路面電車の荷重も想定していたため、これらが廃止された現在は、現行基準のB活荷重も余裕でクリアする。 - 基礎構造を重視

地中深くに強固な基礎を構築できるニューマチックケーソンを米国から導入し採用。 - 上路式アーチ橋の積極的な採用

上路式アーチ橋は地震での損傷がほとんど無く耐震性の高さが実証されたことから、復興では積極的に採用。

5.多彩な橋梁形式を採用した理由

震災の復興であるから、短期間での復旧を最優先し、設計や施工を簡略化するため、標準構造を決めて全て同じ構造の橋梁を架けるという選択肢もあったであろう。

しかも復興の財源は「復興債」という借金で、その購入者の大半は米国をはじめとした海外だったことを勘案すれば、最も安価な構造であるトラス橋で統一するというのが頗る普通だったと思う。

しかし、当時の土木技術者たちはそれを良とはしなかった。

後年、復興局橋梁課長の田中豊は、土木雑誌『エンジニア』(1930年3月号)で、様々な橋梁形式を採用した理由について以下の様に答えている。

「例えば、同じタイプの橋を架けたらどうか。それが今の様になったのは、それはバラエティーが欲しい、同じ橋を2つも3つも架けるということは面白くない。土地の状況や路面の状況により、橋面の高さにも違いがある。それから地質の関係等もありますし、もっとも最後に技術家にとってそういうチャンスは千載一遇です。少壮の技術家が安く骨惜しみしないで大に働く、大に技量を振るうということは技術の進歩から見ても非常に良いことだと言う理です。(中略)そういう訳で違ったものを架けるというのが、我々技術家として適当ではないかということだったのです。」

当時の日本の橋梁技術は、欧米諸国から大きく遅れ、追いつくには100年かかるとさえ言われていた。

橋梁には、アーチや吊り橋、桁橋など多くの構造形式があるため、技術取得には他の土木構造物より時間を要したためである。

数百橋を手掛ける復興は、技術力アップには又とない機会であるが、全て同じ形式で建設したら一つの技術しか得られない。

田中の発言からは、この期を捉え、世界最先端の様々な橋梁形式を手掛けることで、橋梁技術を一気に高めようと目論んでいたことが伺える。

また、東京市橋梁課長の谷井陽之助は、欧州の橋梁視察を踏まえて、1924(大正13)年11月に土木学会で行われた講演会で、「ヨーロッパの川は、同じ形の橋が、これでもかこれでもかと駄目を押しているようで良い気持ちはしない。変化が少ない。なんだか既製品のように思えて折角の橋が安っぽく感じられる。今度東京市のように、一度にたくさんの橋を架ける場合は、特に考えなければならない。」と都市景観の観点からも、橋梁形式に多様性を持たせるべきと主張した。

橋梁の復興を主導した、復興局と東京市の双方のリーダーとも、橋梁構造を統一することなく、様々な橋梁形式を架けるべきと説いたのである。

橋梁復興に携わった職員の大半は、大学を出たての20代の若者であった。

彼らは田中や谷井の指導のもと(もっとも、発災時の年齢は田中35歳、谷井31歳と若かったが)、復興のわずか5~6年の間に技術力を飛躍的にアップさせ、世界の一流国の仲間入りを果たした。

田中が述べたように、日本の橋梁はまさしく「千載一遇」のチャンスをものにしたのである。

6.復興が遺したもの

復興事業の終了に伴い復興局は1931(昭和6)年度末で廃止され、東京市橋梁課も翌年に他課と統合され姿を消した。

しかし、復興で生まれた若き技術者や新技術は消滅したわけではなかった。

昭和初期の大恐慌への経済対策として日本政府は、米国のニューディール政策さながらの大規模な公共事業を実施した。

その柱が、国内の骨格幹線国道の整備であった。

これにより、ようやく自動車が通行できる道路や、鋼橋、鉄筋コンクリート橋が建設されることになる。

これらの事業を、復興で生まれた技術者や技術力が支えたのである。

もし震災が無かったら、そして彼らがいなかったら、日本の自前の技術で施工することは不可能であったろう。

その後の戦争では、空襲により国内は大きな被害を受けた。

しかし、この道路や橋梁の整備がなければ、避難もままならず被害はもっと拡大していたであろう。

そして、戦争による長い空白はあったものの、培われた技術はやがて、瀬戸大橋や明石海峡大橋という世界最高峰の橋梁技術として結実したのである。

金も人も技術も無かった時代にあって、当時の土木技術者達は未来を見据えて復興を行った。

公共事業の功績は、利便性アップや不況対策など種々あると思うが、最大の責務は新しい技術や産業を生み出すことにあると思う。

近年、公共事業は目先のコスト縮減ばかりに注力し、このことがなおざりにされてきたように思う。

それが、この国が陥った長い停滞の一因ではないだろうか。

水上バスに乗り、ぜひ隅田川の橋梁群を見て欲しい。

そこには、100年前の土木技術者達が目指した未来が、そして志が見えると思う。

紅林章央(くればやしあきお)

(公財)東京都道路整備保全公社橋梁担当課長.元東京都建設局橋梁構造専門課長。八王子市出身。

1985(昭和60)年東京都庁入庁、奥多摩大橋、多摩大橋はじめ、多くの橋や新交通「ゆりかもめ」、中央環状品川線などの建設に携わる。

著書に『東京の橋100選+100』(都政新報社2018年刊)『HERO東京をつくった土木エンジニアたちの物語』(都政新報社2021年刊)『東京の美しいドボク鑑賞術』(エクスナレッジ2023刊)。

『橋を透してみた風景』政新報社2016年刊)で平成29年度土木学会出版文化賞を受賞。

【出典】

積算資料2023年7月号

最終更新日:2024-03-25

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-26

- 積算資料

- 2026-01-05

- 積算資料

- 2025-12-22

- 積算資料

- 2025-12-01

- 積算資料

- 2025-11-25

- 積算資料

- 2025-11-05

- 積算資料

- 2025-10-27

- 積算資料

- 2025-10-20

- 積算資料