- 2023-06-16

- 積算資料

日本の都市と世界の都市の底流には、流れているものに違いがある。

ユーラシア大陸で生まれた都市は、武装して襲ってくる外敵と戦うための場であった。

都市は常に城壁で囲まれていた。

都市と城は、同義語になっていった。

東京都千代田区麹町に「都市センター」があるが、中国語で「城市中心」と書かれていることでも分かる。

一方、日本の都市は城壁で囲まれていなかった。

城にいるのは領主だけであった。

都市は外敵と戦う場ではなかった。

人々が集まり、活動し、発展していく空間であった。

ただし、敵はいた。災害である。

土と木と紙の都市、江戸

世界の主要な都市周辺は豊富な岩石に囲まれていたので、都市は石で造られていた。

それに対して日本列島は、北緯35度前後の温帯モンスーン気候帯に位置し、春から冬にかけて一年中、雨が運ばれてくる。

そのため、日本列島は有数な森林国であり、木はどこででも手に入った。

日本人は、夏の蒸し暑さをしのぐ知恵から、土と木と紙の住居を進化させた。

住居だけではない。

日本人は土と木と紙で、都市まで造り上げた。

土と木と紙の大都市の代表が、江戸であった。

江戸は災害に弱かった。

江戸は多くの人の命を、災害で犠牲にしてきた。

燃える都市、江戸

木と紙は燃える。

日本住居は火災に対して決定的な弱みを持っている。

特に、密集する都市の出火は危険であった。

そのため、江戸の歴史は火災の繰り返しであった。

江戸は何度も火災に遭い、そのたびに造り直された。

江戸が都市として進化する大きなきっかけは、明暦の大火災、いわゆる振袖火事であった。

江戸幕府開府から半世紀経った1657年(明暦3年)1月、本郷からの出火は、折からの強風に煽られ、江戸中をなめ尽くした。

武家屋敷、民家はもとより、江戸城の本丸、天守閣まで焼き尽くした。

10万7千人の焼死者を出した日本史上、最悪の災害となった。

関東大震災の死者数約6万人、東京大空襲の死者数約10万人と比較して、いかに悲惨な災害だったかが分かる。

この江戸の明暦火災が日本の都市造りの原点になり、日本の都市計画の骨格を形作った。

都市計画の誕生

大火災の復興事業は江戸幕府の重臣、保科政之によって指揮された。

特筆されることは、この災害復興事業は、単に災害復興に終わらず、本格的な都市造りとなったことである。

密集していた武家屋敷が再配置され、大規模な区画整理が行われた。

移転する武家屋敷の代替地として、隅田川の川向こうが当てられることになった。

そのため、隅田川に初めて橋が架けられた。

両国橋の誕生である。

両国橋によって、隅田川左岸が江戸に組み込まれ、一気に江戸は拡大していった。

街路で目すべき事業が行われた。

主要な街路はそれまで6間であったが、9間へと拡幅された。

また、火除け空き地として、上野、両国、など各所で広小路が設置された。

神田川改修や多くの新堀の開削が行われた。

それは、防火帯の役目と、舟運による物流目的と都市排水の治水目的を持っていた。

密集した日本橋近くにあった吉原遊郭も、浅草の先の日本堤へ移転させられた。

町屋の屋根は、木や藁から耐火性の瓦に規制された。

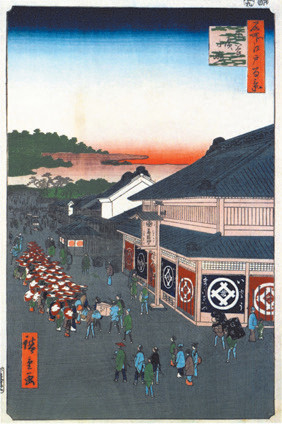

(図-1)は上野広小路であり、瓦屋根になっている。

明暦火災の都市復興は、すべての面で先進性を誇っていたが、特に、街路の拡幅に関しては高度な内容を含んでいた。

それは、20世紀最後の大災害、阪神淡路大震災で証明された。

阪神淡路大震災での証明

1995年1月17日、阪神淡路大震災が発生した。

死者6,400人という戦後最悪の地震災害となった。

この災害は従来の災害と大きく異なっていた。

それは、テレビを見る全国民の前で、惨事が展開されたことであった。

特に、火災の映像は忘れられない光景として目に焼きついている。

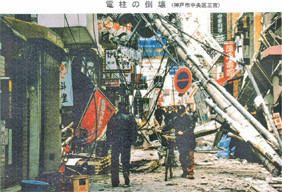

(写真-1)は長田区の火事である。

余震が続く中、神戸市長田区を中心として、次々と火の手が上がっていった。

高速道路が倒壊し、電柱が倒壊しているので、消防車は火災現場に到着することができない。

もし、到着したとしても、水道管は破裂し、消火ができる状況ではなかった。

(写真-2)は街路を塞ぐ倒壊物である。

バケツを持って消火に向かう人々もあった。

しかし、延焼していく炎の前では、悲しいほど小さな存在であった。

全国民もテレビで、固唾を呑んで見つめていた。

後から知ることになったが、全国民が見ていたその炎の中で、閉じ込められた多くの人々の命が奪われていた。

街路幅と延焼

災害後、国土交通省(旧・建設省)は現地調査に入った。

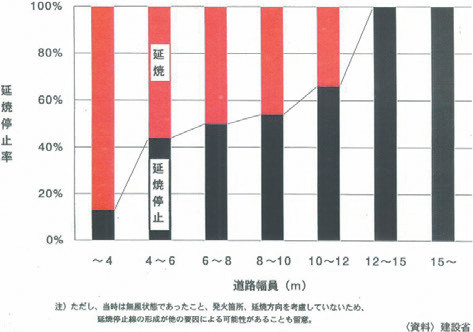

調査の結果の一つが、(図-2)である。

火災の延焼と街路幅との関係であった。

これによると、街路幅4m以下の地区で、火災延焼率は90%に達している。

街路幅6~8mになると延焼率は50%に低下し、街路幅12mになると、延焼はもう発生していなかった。

この図は区画整理事業の重要性を的確に指し示している。

木造住居を好む日本の住宅地で、街路は単なる自動車の空間ではない。

延焼を防ぐ防災上の重要な役割を背負っている。

それを計画的に実施したのが、江戸の明暦火災の復興事業であった。

明暦火災の復興事業では、街路幅を6間から9間に広げた。

つまり10.9mから18.2mへ拡幅した。

明暦の復興工事は、阪神淡路震災で得られた(図-2)の結果を先取りしていた。

明暦火災の復興事業は、安全な都市づくりの科学性を持っていた。

それが阪神淡路大震災で証明された。

災害列島を克服する人々

日本は世界でもまれに見る災害大国である。

地震、津波、火山噴火、台風、豪雨、豪雪、高潮、渇水、竜巻、地滑り、土石流、と地球上の災害で、日本にない自然災害はない。

人為災害でも、日本は図抜けている。

人類で日本人だけが原爆を受け、未曾有の絨毯爆撃である東京大空襲も受けている。

日本は人類史における災害のショーウインドーと云われるゆえんである。

21世紀になっても、日本列島を取り囲む災害の状況は変わっていない。

巨大地震は、必ず日本列島を襲ってくる。

何時、襲ってくるかが判らないが、確率100%で襲ってくる。

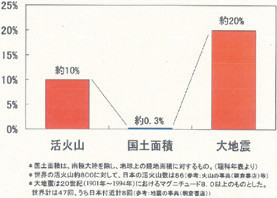

(図-3)は地球陸面積の0.3%しかない日本列島が、地球上の巨大地震の20%を受け持ち、活火山の10%を受け持っている。

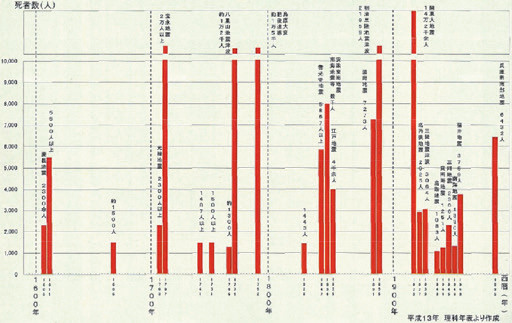

地震の度に、日本人の命は何千人、何万人と奪われていきた。

理科年表で調べればすぐ分かる。

過去400年間、日本は数限りない地震災害に襲われている。

20世紀だけを見ても、地震と津波で1千人以上の犠牲者をだした災害は、約10年に1度の割合で発生している(図-4)。

しかし、日本人は災害の瓦礫の中で立ち上がり、毅然として災害復旧に立ち向かい新しい都市を再構築してきた。

災害と復旧。これは日本人の宿命となっていた。

竹村公太郎(たけむらこうたろう)

特定非営利活動法人日本水フォーラム(認定NPO法人)代表理事・事務局長、博士(工学)。

神奈川県出身。1945年生まれ。

東北大学工学部土木工学科1968年卒、1970年修士修了後、建設省に入省。

宮ヶ瀬ダム工事事務所長、中部地方建設局河川部長、近畿地方建設局長を経て国土交通省河川局長。

02年に退官後、04年より現職。

土砂災害・水害対策の推進への多大な貢献から2017年土木学会功績賞に選定された。

著書に「日本文明の謎を解く」(清流出版2003年)、「本質を見抜く力(養老孟司氏対談)」(PHP新書2008年)、「小水力エネルギー読本」(オーム社:共著)、「日本史の謎は『地形』で解ける」(PHP研究所2013年)、「水力発電が日本を救う」(東洋経済新報社2016年)など。

竹村 公太郎

【出典】

積算資料2023年7月号

最終更新日:2024-03-25

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-26

- 積算資料

- 2026-01-05

- 積算資料

- 2025-12-22

- 積算資料

- 2025-12-01

- 積算資料

- 2025-11-25

- 積算資料

- 2025-11-05

- 積算資料

- 2025-10-27

- 積算資料

- 2025-10-20

- 積算資料