はじめに

近年、建設業界においては「生産性向上」や「働き方改革」などに注目が集まり、多くの企業においてBIMの推進に取り組む部門が設置され、BIMの取り組みが拡大・多様化しています。

こうした状況は、試行段階の課題を解決して実務に定着させ、効果を享受する段階に来ていると言えます。

そのような社会的要請を踏まえ、日建連では、会員企業(建築)におけるBIM活用・展開状況や導入後に抱えている課題などを把握し、会員企業おのおののBIM推進施策に役立つものにするため、アンケート調査を実施しました。

調査は、施工BIMを中心に設計や設備を含めた全体の調査とし、プロジェクトを通したBIM推進状況を把握しました。

調査の概要

(1)実施概要

実施概要は以下のとおりです。

- 実施時期:2021年12月10日~2022年3月10日

- 実施対象:日建連建築本部会員企業

- 実施方法:eメールにて発信、回収

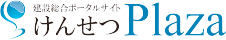

- 回答状況:対象72社に対し回答40社で、回答率56%

今回のアンケートの特長として、プロジェクトにおけるBIMの目的別の活用と展開度合いに関する定量的なモニタリングを実施しました。

(2)回答企業の属性

会社規模について、従業員1,000名超の企業の回答数は25社でした(図-1)。

今回のアンケートに回答した企業は全てBIM導入済みです(図-2)。

BIM導入6年未満の企業は1/3の14社、導入6年以上の企業は2/3の26社です(図-3)。

BIM推進の方針と基盤整備の状況

(1)BIM適用条件

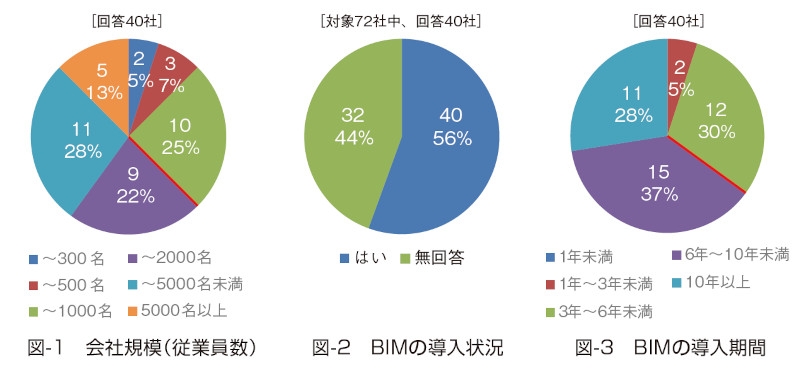

BIM適用案件の選定方法は、設計も施工もプロジェクト条件に応じた適用が多いです(図-4)。

(2)BIMワークフローとデータ連携方法

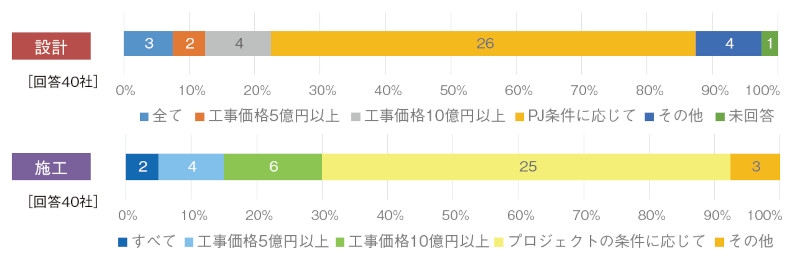

標準となるBIMワークフローは半数以上が未設定です(図-5)。

主たるデータ連携方法は統合モデルが多く約60%を占めています。

重ね合わせモデルはBIM導入6年未満では1社ですが、導入6年以上では9社(約35%)に増加しています(図-6)。

(3)BIM推進組織

BIM推進組織のある企業は、回答した企業の85%を占めています(図-7)。

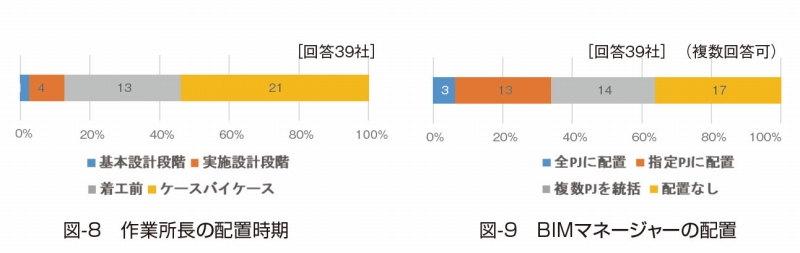

(4)作業所長の配置時期とBIMマネージャーの配置1

作業所長の配置時期は着工前またはケース・バイ・ケースがほとんどで、仕組みとして設計段階での配置を定めている企業は限られます(図-8)。

BIMマネージャーについては指定または複数プロジェクトでの統括配置が多く、全プロジェクトでの配置は限られます(図

-9)。

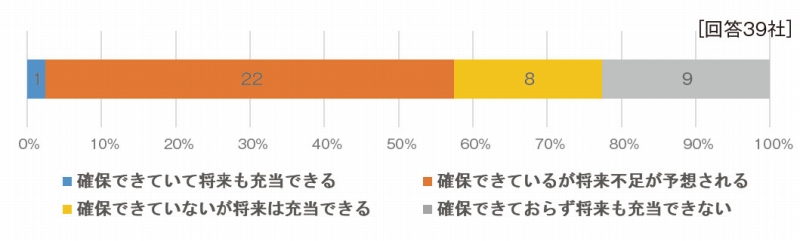

(5)BIMモデラーの確保

BIMモデラーについて、全体では約60%が確保できているが将来不足を予想しています(図-10)。

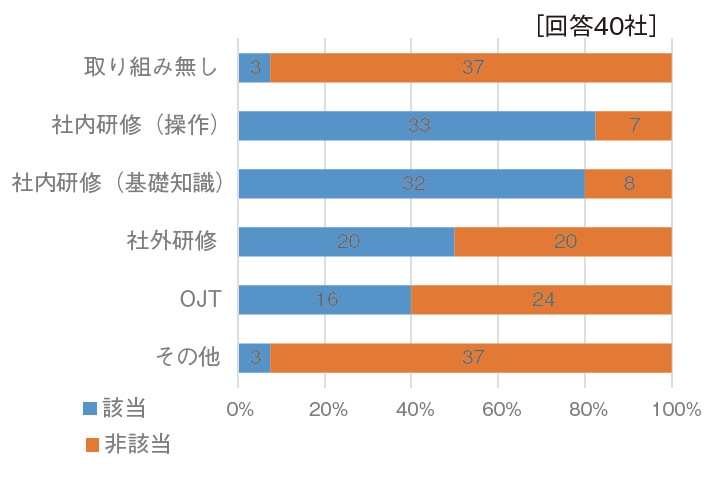

(6)BIMの教育

BIMの教育は全体としてほぼ何らかの取り組みを行っており、特に社内研修が多く実施されています(図-11)。

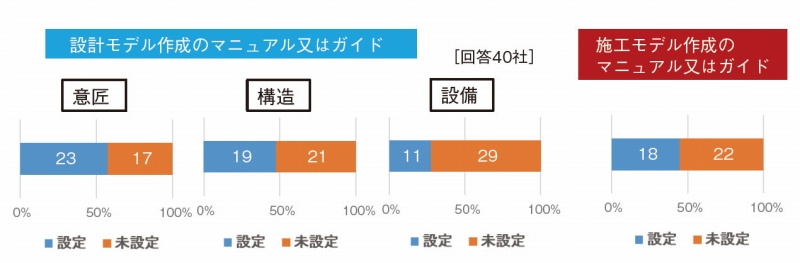

(7)モデル作成のマニュアル・ガイドの整備

モデル作成のマニュアルやガイドについて、設計では意匠が高く全体で約60%が設定していて、構造と施工では半数近く設定しています(図-12)。

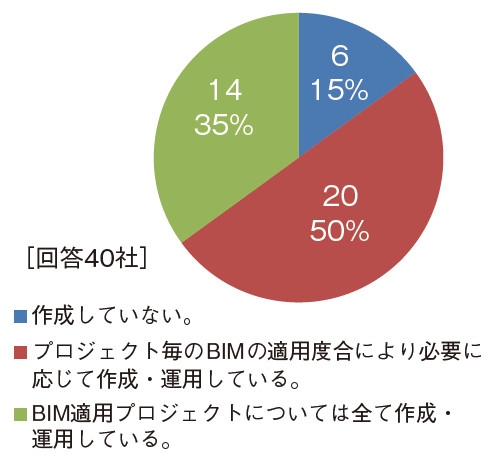

(8)BIM実行計画書の運用

BIM実行計画書は全体では85%が全てまたは必要に応じて作成・運用していますが、BIM適用プロジェクトの全てで作成・運用しているのは3分の1にとどまっています(図-13)。

設計のBIM活用状況

(1)意匠・構造・設備3部門での活用度合い

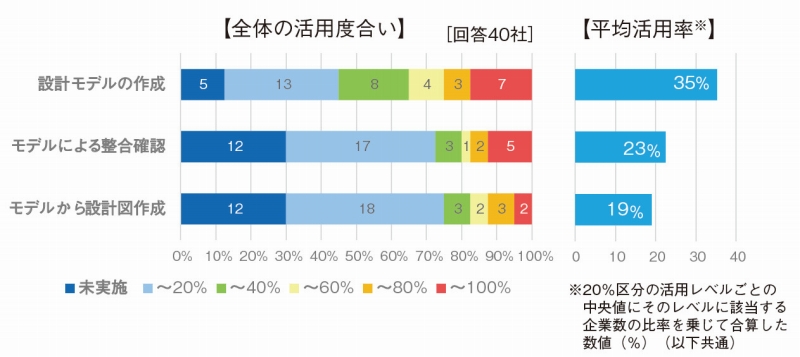

(1) 意匠設計でのモデル作成は35%、モデルによる整合確認とモデルから設計図作成は20%程度の活用率です(図-14)。

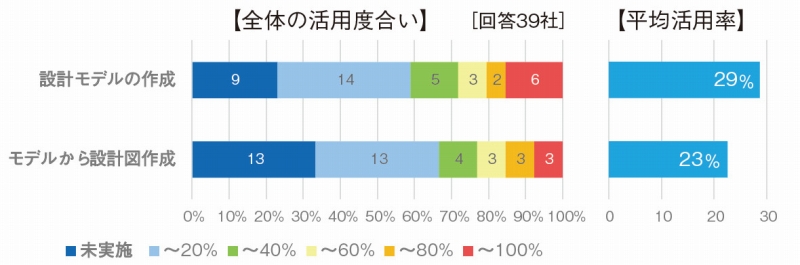

構造設計でのモデル作成は30%程度、モデルから設計図作成は20%程度の活用率です(図-15)。

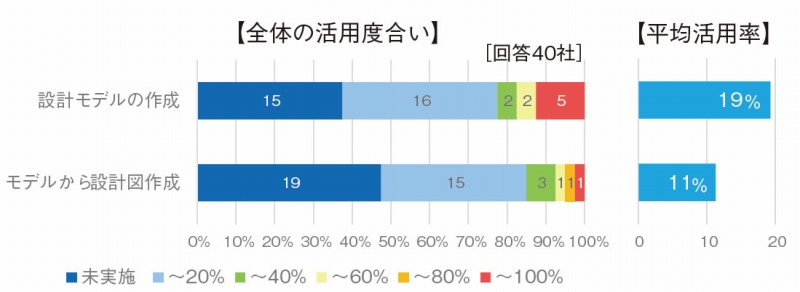

設備設計でのモデル作成は20%程度、モデルから設計図作成は10%程度の活用率です(図-16)。

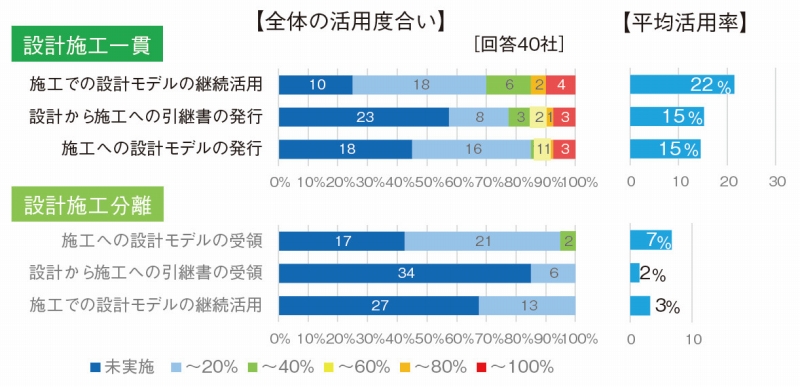

(2)設計施工間でのモデル連携度合い

設計施工一貫方式の工事では、施工での設計モデルの継続活用は20%程度、引継書と設計モデルの発行はいずれも15%です。

設計施工分離方式の工事では、全ての項目で数%にとどまっています(図-17)。

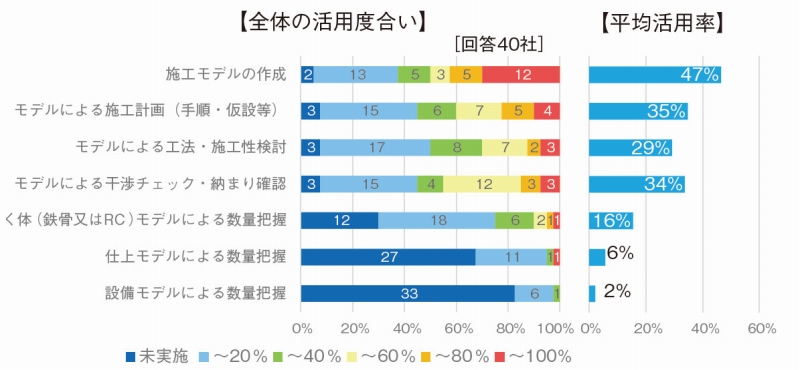

(3)積算(見積部門)での活用度合い

モデルから躯体見積数量の算出は全体で10%程度、仕上見積数量算出と設備見積数量算出は数%の活用率に限られています(図-18)。

施工のBIM活用状況

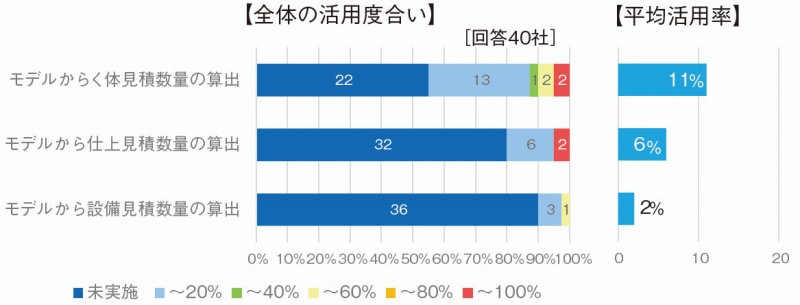

(1)施工BIMの活用シーン

施工BIMの活用シーンとしては、施工期間中の各種会議で広く活用されている状況がうかがえます(図-19)。

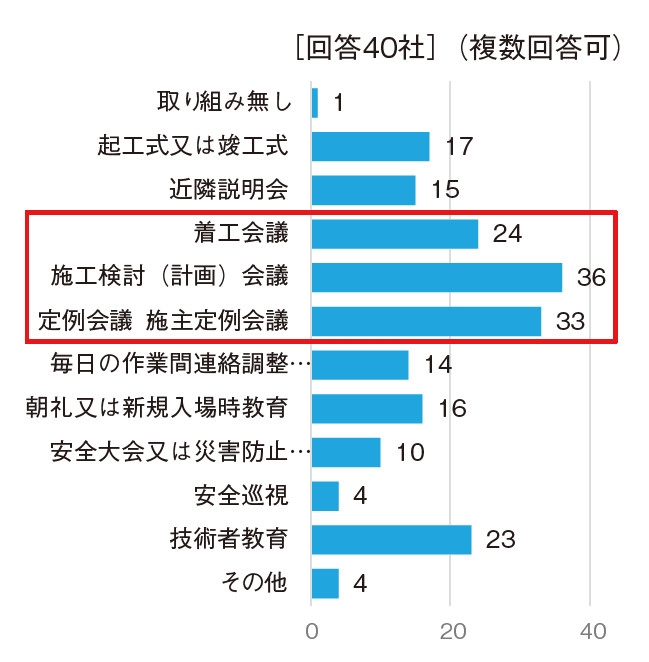

(2)施工計画・事前検討での活用度合い

施工モデル作成は全体でほぼ半数で実施されています。

全体では、施工計画、工法・施工性検討、干渉チェック・納まり確認での活用が30%程度であるのに比べ、数量把握での活用度合いは低いです(図-20)。

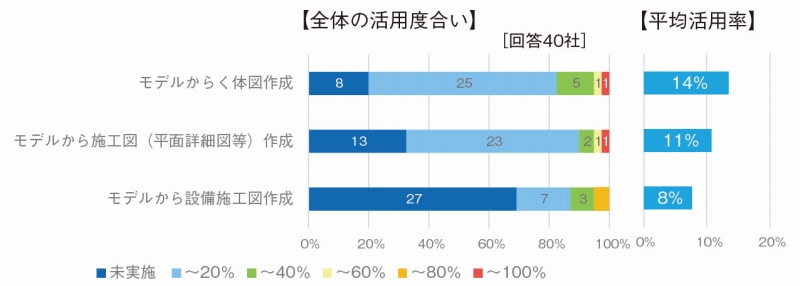

(3)施工図作成での活用度合い

施工図作成での活用について全体では、モデルから躯体図、平面詳細図、設備施工図作成が10%程度の活用率です(図-21)。

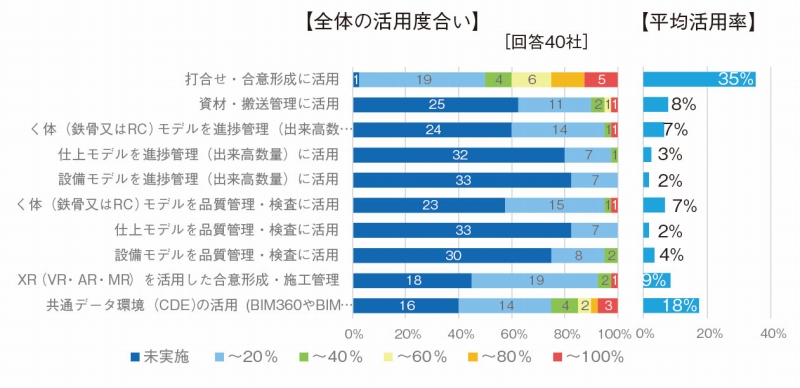

(4)施工管理での活用度合い

施工管理での活用について全体では、打合せ・合意形成での活用率が35%と高く、共通データ環境の活用が20%程度

で、そのほかの活用は数%にとどまっています(図-22)。

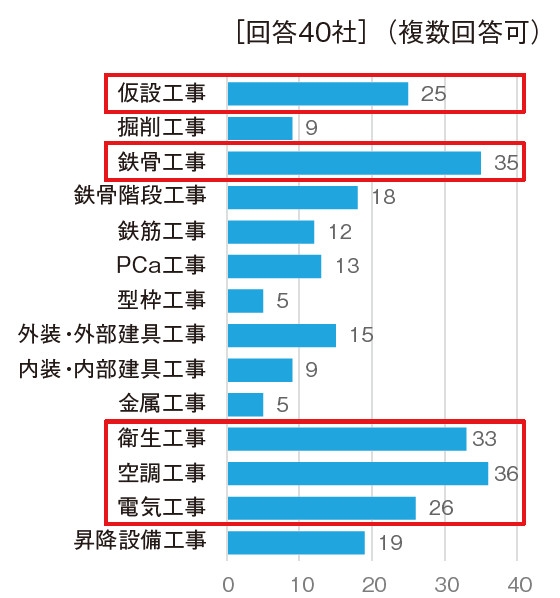

(5)工種別の専門工事会社との連携状況

仮設、鉄骨、衛生、空調、電気の各工事での活用率が高く、過半数で活用されています(図-23)。

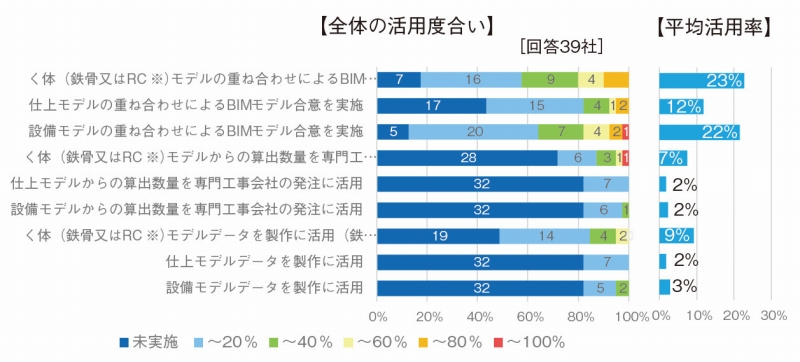

(6)専門工事会社との連携度合い

モデルの重ね合わせによるBIMモデル合意が躯体・設備で20%程度、仕上げで10%程度、発注や製作への活用は数%にとどまっています(図-24)。

今後の活動

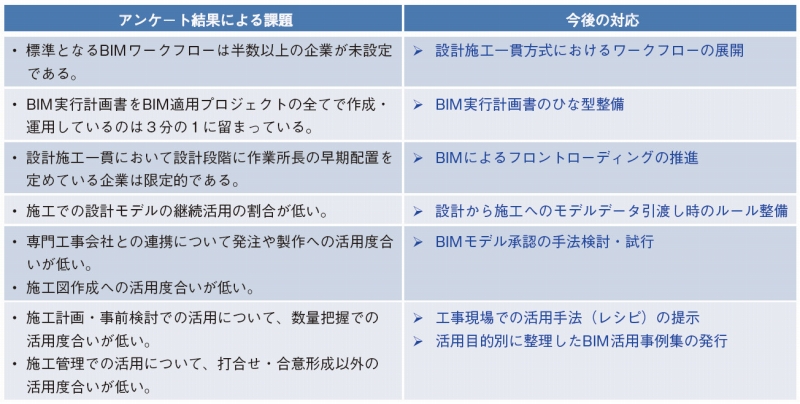

アンケート調査の結果より、課題の抽出と今後の対応をまとめました(表-1)。

日建連では、これらの対応について、今後の建築BIM定着に向けた取り組みとして活動していき、建設業界におけるBIMのさらなる推進につなげていきます。

https://nikkenren.com/kenchiku/bim/pdf/bim_questionnaire_2021.pdf

【出典】

建設ITガイド 2023

特集2 建築BIM

最終更新日:2023-09-18

同じカテゴリーの新着記事

- 2025-07-14

- BIM/CIM&i-Construction | 建設ITガイド