江戸の流域開発

1600年、関ヶ原の戦いで勝利した徳川家康は、江戸に幕府を開いた。

家康は200以上の戦国大名たちを統制するのに巧妙な手法を使った。

それは日本列島の地形の利用であった。

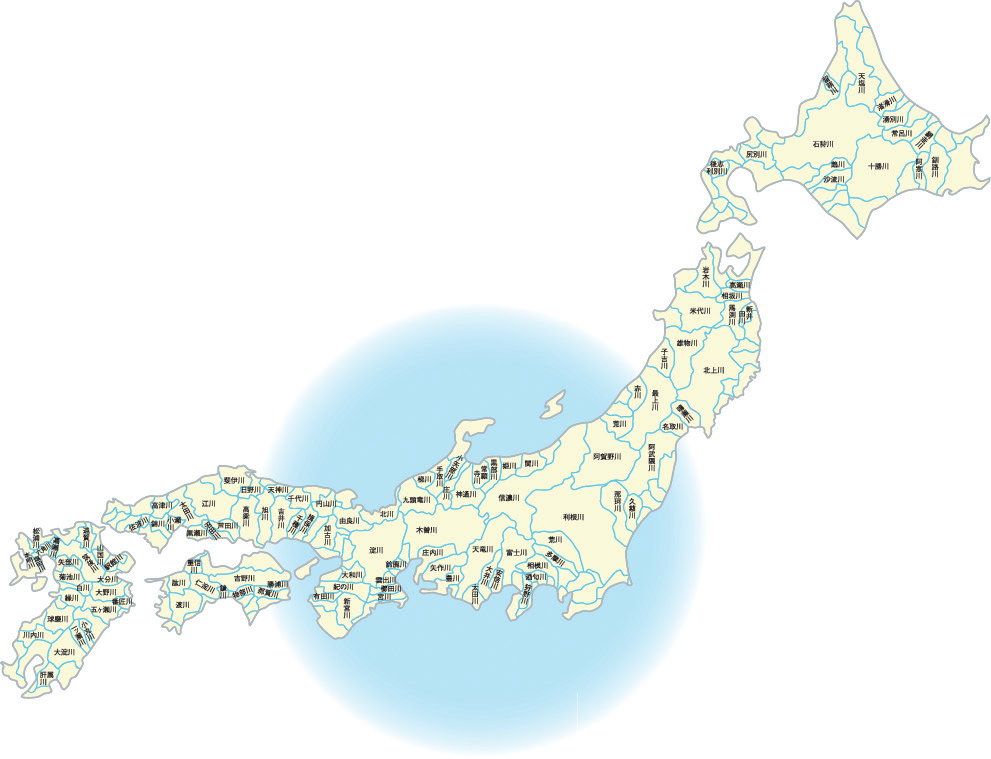

日本列島は流域で地形的に分割されていた。

(図-1)が日本列島を形成する流域の地図である。

【(図-1)流域で分割される日本列島】 提供:国土交通省

家康はこの流域の中に大名たちを封じた。

流域に封じられた日本人たちは、外への膨張するエネルギーを、内なる流域開発に向けていった。

人々は力を合わせて堤防を築き、暴れまくる何条もの川を押し込めていった。

不毛な湿地帯が農耕地となり富が拡大していった。

江戸時代、日本の耕地は一気に300万町歩までに増加した。

各地の米の生産高は急上昇し、それに伴い日本の人口は1千万人から3千万人に増加していった。

日本の堤防の99%は江戸時代に築造された。

この国土への働きかけを金額で表すと現在の価格で「兆」は軽く超え「京」レベルであり、世界を見渡してもこのように国土へ投資した国は無い。

しかし、日本の河川は危険極まりなかった。

洪水になると堤防のどこからか水が噴き出し一気に破堤していく。

日本人は豪雨の中で堤防を守り、晴れた日には堤防を石で固めていった。

共同体は敵と戦う中で形成されていく。

日本では洪水と戦いながら流域共同体が誕生していった。

共同体は自分たちを守るため、不断に堤防を強化しなければならなかった。

堤防の強化で特筆すべき出来事が江戸時代にあった。

堤防の祭りと共同体

幕府は隅田川の洪水から江戸を守るため巨大な日本堤を築造した。

その際、江戸幕府はある巧妙な仕掛けをした。

今の人形町あたりにあった吉原遊郭を浅草の日本堤に移設した。

それまで寂しかった日本堤の上を、江戸中の男たちが新吉原に向かった。

彼らはゾロゾロと歩いて、堤防を踏み固めていった。

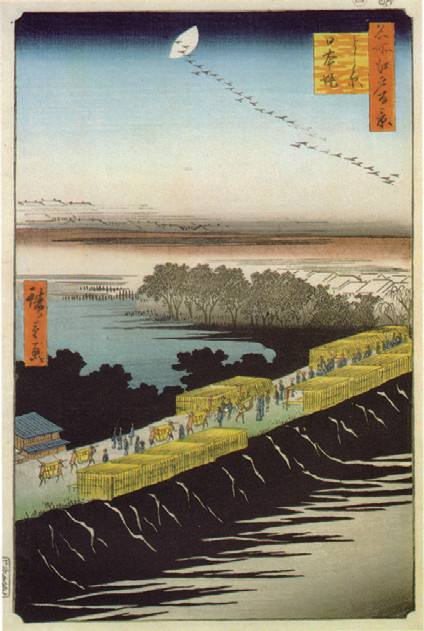

(図-2)は広重が描いた日本堤であり、新吉原に向かう男たちの賑わいである。

【(図- 2)広重 よし原日本堤(1620 年)】

その後、対岸の左岸に墨田堤が築造された。

江戸幕府は墨田堤の向島に料亭街を集めた。

墨田堤に桜を植えお花見のメッカにした。

夏には両国橋で花火大会も行った。

江戸中の芝居小屋を浅草に移転させ大興行地区にした。

一年を通して、江戸中の老若男女が浅草に集まり江戸文化が花開いていった。

全国の大名たちは江戸幕府の企みを真似た。

堤防の近くに神社を祀り、祭りを盛んにし、人々に堤防の上を歩かせた。

人々は自分たちを守る堤を踏み固めながら祭りを楽しんだ。

祭りで初恋をして、祭りで子供の手を引いた。

人々は祭りでメモリーを積み重ねていった。

江戸時代、流域と堤防で生まれた祭りは共同体のアイデンティティとなり、文化となっていった。

19 世紀中ごろ、近代という新しい時代が日本に押し寄せてきた。

近代への突入・流域の崩壊

1853年、米国ペリー提督率いる黒船が姿を現した。

日本人は蒸気機関という未知の動力と邂逅した。

近代文明のシンボルは蒸気機関である。

日本人は欧米列国の植民地に飲み込まれないため、一刻も早く近代文明を取り込む必要があった。

1872 年、新橋、横浜間で蒸気機関車が走った。

20年後には、東北、北陸、中部、関西、中国そして九州で鉄道が敷設された。

それら鉄道の行き先は、全て都会、特に東京に向かっていた。

鉄道は全ての流域を横断していった。

江戸260 年間で生まれた流域社会は、鉄道によって横っ腹に穴を開けられた。

蒸気機関車を見た次男坊、三男坊たちは、もう自分を流域に閉じ込めておく必要はないことを悟った。

若者は蒸気機関車に飛び乗った。

日本人の若い力と資金は、故郷の流域を背にして都市へ集中していった。

近代シンボルの蒸気機関車が流域の境界を破り、東京一極集中を開始させた。

近代社会の膨張と収縮

産業は水産加工業から繊維産業、そして重化学工業へと発展し、都市は急激に膨張していった。

膨張する都市では全てのものが不足していた。

住宅が不足していた。

住宅を支える水道や電気や下水道が不足していた。

水道の水資源そのものが不足し、渇水のたびに都市住民は断水で苦しめられた。

行政は役割を分担して、インフラ整備に立ち向った。

人口膨張と、GDP膨張と、都市膨張する社会において、縦割行政は見事に機能した。

特に水分野の縦割りは効果的であった。

建設省、農林省、通産省そして厚生省の水分野はお互いに競い合い効果を上げていった。

各行政は自身の行政権限と予算を膨張させていった。

国民は膨張する行政に安心して頼っていった。

しかし、20世紀末あたりからその様子が変化していった。

20世紀末から人口増加は勢いを失い、2005年には歴史上初めて人口減少に入った。

日本経済は人口ピークの10年前の1996年にピークを示し、成長期から成熟期に入り、その後は横ばいで推移している。

経済の停滞以上に、国家予算は停滞どころか激しく収縮していった。

行政予算が収縮すれば、人々の生活の現場では隙間ができる。

隙間があれば、そこに人々は落ち込んでしまう。

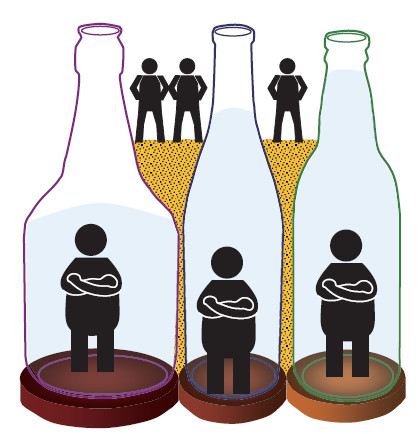

行政の収縮は自己保全という縦割り行政の弊害を露わにした。

行政間の狭間、それは日本社会の安全の隙間であり、国民はその隙間に落ち苦しんでいった。

(図- 3)でその状況を示した。

【(図- 3)縦割り行政で苦しむ国民】 作図:竹村

水インフラの弱体化と落とし穴

社会の収縮は地方の過疎化と高齢化を加速させた。

特に、各地方の共同体の生みの親である農業用水の更新と維持管理は、農業従事者に重くのしかかっている。

さらに、社会収縮で露わになったのが水道であった。

近代化以降、水インフラは社会膨張に対応すべく整備された。

その結果、現在の水道インフラは、想定する水需要ピークに対応するための大規模なエネルギー消費型となっている。

しかし、水需要は減少し始め、水需要の減少は水インフラの更新と維持管理の困難性を招いている。

住民の反対から水道料金の適切な設定ができず、水インフラ更新は放置され、漏水が頻発し地域の崩壊の予感に悩まされている。

日本の共同体の誕生に寄与した農業用水のインフラが劣化し、共同体を維持してきた水道インフラの劣化が進行し、国民は隙間に落ちて苦しんでいる。

国民の苦しみを救うには、強い政治の指導力が必要となるが、現状では期待しがたい。

仮に政治が指導力を発揮したとしても、行政の力だけでは解決できない。

行政以外のセクターや国民の協力がなければ、問題を解決することはできない。

どうしたら、人々が隙間に落ち込まないようにするのか。

亀裂や陥没が生じれば、小石や砂でそれを埋めればよい。

社会の亀裂や陥没を埋める小石や砂は、民間企業、NPO、市民団体などのさまざまなセクターとなる。

(図-4)は、社会の隙間を埋める行政と多様なセクターの関係を表現したモデルである。

【(図- 4)行政、民間企業、市民の連携】 作図:竹村

流域共同体の再構築

共同体の基礎となる農業用水と水道インフラが衰退することは、日本の流域共同体の衰退であり、その先は崩壊となる。

地域の水インフラを守り再生させることが、日本の共同体の再生の第一歩となる。

流域の農業、水道、工業そして発電の関係者たちは一体となり流域内で有効な水運用は何かを話し合い、農業と水道インフラを更新し、未来に向かって持続可能な水システムに再構築していく。

それが日本の共同体の再構築となる。

そのためにも、気象の狂暴化による大洪水や大渇水への対応の責任を持つ河川管理者は、この共同体再構築の中心になる必要がある。

具体的な手法は、江戸時代に構築された自然流下の農業用水網を中核とした流域の水利用と水供給システムの再編成である。

その再編成のため公共インフラ投資を行う。

公共投資に頼るだけではなく、社会の隙間を埋めるため民間企業、民間資金との連携、流域が自立するための流域基金の創設、流域住民の応分の負担が必要となっていく。

日本人の共同体の再生とは抽象的議論ではない。

各流域での具体的な水インフラ再構築が共同体の再生である。

生き残る日本の流域分散社会

世界の人口、経済は膨張を続け、水の地域格差と水の貧富格差が進行し、ガバナンスの不足により世界各地の流域は混沌とし最悪の事態に向かっている。

それに対し、日本は縮小に向かっている。

それは見方を変えれば、日本国土に余裕ができたことになる。

世界に向かって受け入れる包容力を示し、新しい生産分野の参加を誘うことができる。

日本の地形も有利に働く。

日本列島は多くの多様な流域で構成されている。

その分散した多様な流域に参加するセクターは、世界の大陸で行われているような超巨大資本による大規模集約型ではない。

日本の流域の規模に応じた分散型にならざるを得ない。

日本のすべての流域で一千年以上の歴史をもつ自然流下の農業用水システムがある。

さらに、ほとんどの流域にダムがあり、水力エネルギーの再開発という高いポテンシャルを隠している。

さらに、法的にも公平な河川管理システムが確立しており、そのガバナンスは躓く事もあったが修正しつつ100年以上の実績を積んでいる。

日本の流域の人々は知的で、社会規範が強く、適応力がある。

水インフラが更新され、維持管理されれば、世界の河川流域が崩壊していく中で持続可能な流域は唯一日本列島の流域群となる。

世界は水で苦闘している中、日本の流域は水に恵まれ、水インフラも整っており、食糧自給していく能力を持つ希少な国である。

歴史の遺産を受け継ぎ、流域で有機農業を営み、河口で定置網漁業、陸上漁業養殖を盛んにして、水力エネルギーを増加させ、世界の最先端の知的産業を受け入れていく。

日本の流域には新しい共同体が再生していく。

新しい登山へ

日本文明は東京一極集中から全国に分散した流域に移行していく。

都市は全国の人々が時々集まり、対面で情報交換するイベント空間となる。

そのため、流域の再構築のインフラ投資が必要となっていく。

防災公共事業と、エネルギー、産業への民間投資が行われなければならない。

19世紀末、日本人は流域に別れを告げ、都市集中の近代国家を創り上げた。

21世紀の日本人の目の前には、再び流域に戻り持続可能な分散社会を構築するという登山が待ち構えている。

竹村 公太郎(たけむら こうたろう)

特定非営利活動法人日本水フォーラム(認定NPO法人)代表理事・事務局長、博士(工学)。

神奈川県出身。1945 年生まれ。

東北大学工学部土木工学科1968年卒、1970 年修士修了後、建設省に入省。

宮ヶ瀬ダム工事事務所長、中部地方建設局河川部長、近畿地方建設局長を経て国土交通省河川局長。

02年に退官後、04年より現職。土砂災害・水害対策の推進への多大な貢献から2017年土木学会功績賞に選定された。

著書に「日本文明の謎を解く」(清流出版2003年)、「本質を見抜く力(養老孟司氏対談)」(PHP新書2008年)、「小水力エネルギー読本」(オーム社:共著)、「日本史の謎は『地形』で解ける」(PHP 研究所2013年)、「水力発電が日本を救う」(東洋経済新報社2016年)など。

代表理事・事務局長

【出典】

積算資料2024年4月号

最終更新日:2024-07-29

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-26

- 積算資料

- 2026-01-05

- 積算資料

- 2025-12-22

- 積算資料

- 2025-12-01

- 積算資料

- 2025-11-25

- 積算資料

- 2025-11-05

- 積算資料

- 2025-10-27

- 積算資料

- 2025-10-20

- 積算資料