- 2024-12-24

- 特集 上水・下水道施設の維持管理

はじめに

下水道を取り巻く環境は、年々厳しさを増している。

言わずもがな少子高齢化・人口減少、度重なる地震等の自然災害、国・地方自治体の財政悪化、これらに端を発した様々な要因が下水道の持続可能性をより困難なものとしている。

下水道は水道に比べて遅れて整備されてきたため、水道ほどは施設の老朽化が深刻ではない。

しかし、あと10年、20年もすれば水道を上回るほどの経営状況の悪化が見込まれる。

その原因は、下水道は水道に比べると資産が膨大であり、すでに経費回収率が低調であるのに加え、一般会計の繰り入れを前提とした経営であるため、経営改善への道筋が険しく、かつそのインセンティブも乏しい。

さらには、人口減少による自治体規模の縮小のあおりを受け、下水道職員は削減される一方であり、下水道の維持管理を支える職員の数が足りていない。

経営の危機に直面する中で“抜本的な改革”の必要性が叫ばれているが、声を上げるだけでなく“具体的なアクション”につながる施策が今求められている。

1. ウォーターPPP

政府は2010年の「新成長戦略」において、コンセッションを導入することによる社会資本ストックの効率的、戦略的な新設・維持管理の実現を目指すことを公表した。

その後、2011年に改正PFI法が公布されコンセッション方式が正式に導入されることとなった。

下水道分野においても浜松市など一部の先行例が存在するが、残念ながら積極的に活用されるまでには至っていない。

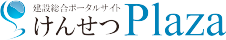

国土交通省は、PPP/ PFIの導入のメリットについて「下水道事業における公共施設等運営事業等の実施に関するガイドライン」において以下の図を用いて説明している。

その主な内容は、脆弱化する業務執行体制の維持・強化、民間ノウハウ活用による改築計画・施設の一体管理等の事業効率化、汚泥受け入れ先開拓や資金調達等のリスク移転、などである。

下水道事業は事業規模の大小もさることながら、事業環境や事業構造そのものも事業体によってさまざまであるため、PPP/PFIの導入によってどのようなメリットを顕在化させられるかはそれぞれの事業体によって詳細に検討していく必要がある。

上下水道分野においてコンセッション方式の普 及拡大がなかなか進まない状況の中、内閣府の第19回民間資金等活用事業推進会議(令和5年6月2日)において「PPP/PFI推進アクションプラン(令和5年改定版)」が策定され、“ウォーター PPP”の活用が位置付けられた。

従来の包括的民間委託(レベル3)とコンセッション方式(レベル4)の中間に位置付けられる“管理・更新一体マネジメント方式(レベル3.5)”を新設し、このレベル3.5とレベル4の両方を含む概念としてウォーターPPPが創設されたのである。

国はこのウォーターPPPを今後10年間の間に水道において100件、下水道で100件、工業用水道で25件の導入を目指すという高い目標を掲げ、関係省庁において積極的な推進策を展開している。

下水道分野におけるウォーターPPPの議論において特に注目すべきは、「社会資本整備総合交付金交付要綱交付対象事業の要件」に地方公共団体が汚水管の改築を実施する場合、令和9年度以降についてはウォーターPPPの導入を決定済みである場合のみを対象とする、とされた点である。

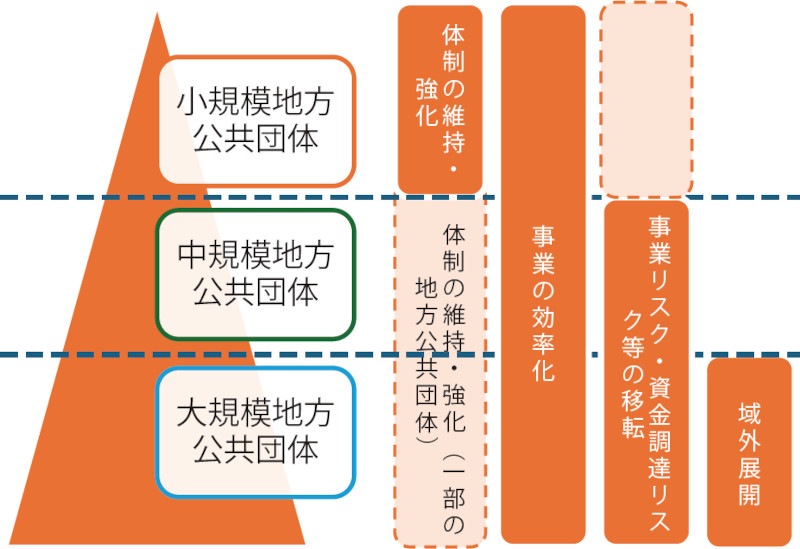

レベル3.5には図- 2に示される満たすべき4つの要件がある。

それぞれ、①契約期間は原則10年、②性能発注を原則とする、③維持管理と更新の一体マネジメントとする、④プロフィットシェアの仕組みを導入する、である。

ウォーターPPPという聞き慣れない用語が突然発表されたことに上下水道界は一時的に混乱し、またどちらかというと否定的な見方の強かったコンセッション方式への将来的な移行を前提としたレベル3.5の導入に対して、自治体・事業体の反発は相当大きなものであったことは間違いない。

一方で、いくつもの国土交通省下水道の検討会等委員を務めてきた筆者と同省下水道ウォーターPPP担当者との意見交換において、国土交通省が確固たる意志を持ってウォーターPPPを推進していくという強い姿勢を見せていたことは非常に印象的であった。

国土交通省はウォーターPPPを推進するため、従来から開催されていた「下水道における新たなPPP/PFI事業の促進に向けた検討会」、およびその下位に位置付けられたウォーターPPP分科会を複数回開催するとともに、2024年3月12日には下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン 第1.0版を公表した。

これについては同年6月より「下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン策定検討委員会」が開催され、2024年度末に第2.0版が公表される予定となっている。

筆者はほぼ全てのウォーターPPP分科会に参加し、コメンテーター等を務めたが、参加者のレベル3.5実施に向けて課題に立ち向かう姿勢と熱意を強く感じるとともに、そこで国土交通省担当者と事業体職員が熱心に議論し、またウォーターPPPガイドラインがより現場の声を反映した内容にアップデートされていく過程を目の当たりにした。

今回のウォーターPPPは、まさに国と事業体が“とともに作り上げている重要施策”であることを強く実感しているところである。

以下、現在進行中の議論をいくつか取り上げ解説していこう。

2. コンセッション移行の考え方と契約期間

ウォーターPPPレベル3.5はコンセッション(レベル4)移行を前提とした手法であることはこれまで説明した通りである。

契約期間は10年とされており、期間の短縮は認められておらずレベル3.5で10年間経過した後にコンセッションに移行しなければならないものと当初は考えられていた。

しかし、現時点では“あくまで将来的にコンセッション(レベル4)を視野に入れた取り組みである”という姿勢を示すことが要件とされており、すなわちレベル3.5で10年経過した後も、あるいは20年経過した後も“レベル4移行を前提としたレベル3.5を実施し続ける”ことで問題はないとされている。

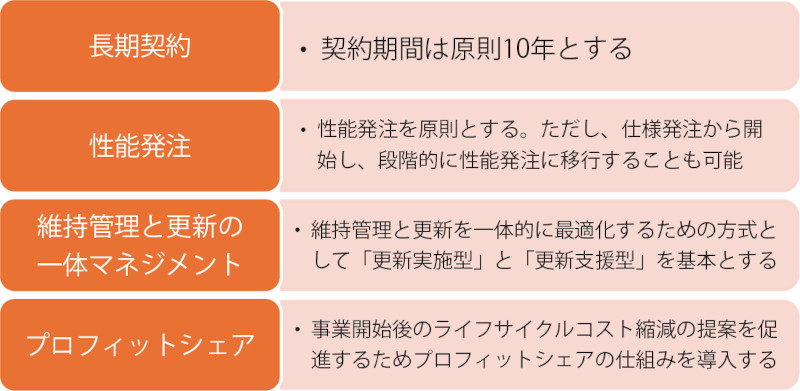

また、先に紹介した下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン策定検討委員会の審議過程では「段階的な広域型・分野横断型の案件形成」が議論されている。

たとえば、複数の自治体間で広域化・広域連携を前提にウォーターPPP導入を検討している場合、協議が整うまで開始を待つ必要はない、図- 3に示されるようにまずは中核となる事業体でウォーターPPPを開始し、時期をずらして他自治体の事業を統合することも可能という考え方が示された。

この場合、先にウォーターPPPを開始した事業体の契約期間が維持されるため、その後に他事業を参画させるかどうかを柔軟に検討できる。

ここで、「広域型」とは同事業を複数の自治体で広域化すること(例えばA市とB町の公共下水道事業)を指し、「分野横断型」とは同一自治体内での異なる事業同士の統合(例えばA市の公共下水道と農業集落排水)を指す。

また、行政界を越えた異なる事業同士の統合(ハイブリッド型)を実施することも可能である。

3. プロフィットシェアとモニタリングの考え方

次に、レベル3.5の4要件の一つであるプロフィットシェアについて解説する。

プロフィット(利益、利潤)とは売上(収入)から費用を引いた残りであり、事業体が手にする“儲け”に該当する概念である。

プロフィットは事業体が新たに生み出した付加価値の総体であり、その付加価値は財・サービスに差別化された価値(例えばブランドや革新的な技術など)を追加することにより高められると同時に、コストを削減することによっても向上させることができる。

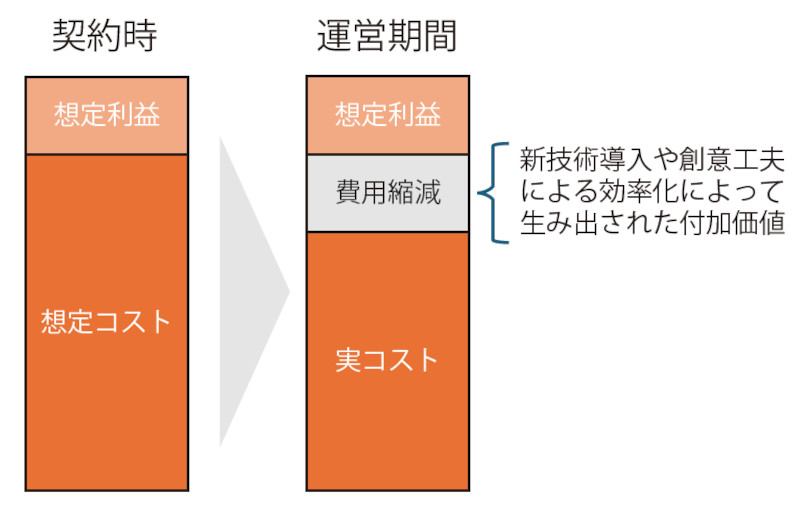

しかし、今回の要件として示されるプロフィットシェアのプロフィットおよびその付加価値は図-4でも示されるように後者のみに限定される。

このためシェアされるべきプロフィットは、ウォーターPPPを受託した民間企業が技術や経営ノウハウ等によって達成した“コスト縮減分=付加価値”であり、これを官民双方の取り決めによって配分することが求められる。

配分の割合は官民双方で1:1や0:10とすることもできる。

それでは、どのようにしてこのプロフィット=付加価値が生み出されるのか?すでに職員削減が過度に実施され“乾いたぞうきん”と例えられるほどにコスト削減を突き詰めた下水道事業において、民間企業が受託したとしても、さらなるコスト削減は困難と考えられる。

そこで、革新的な技術革新(イノベーション)の導入検討が進められることが期待されるが、そのためには適切な “モニタリング”が必要となる。

日本下水道協会は2024年7月から官と民の中立的な立場から公平で適切なモニタリングを行う第三者機関のあり方について議論するため「下水道事業におけるモニタリング機関のあり方検討会」を設置した。

この検討会は、自治体および民間企業から委員が選出され官民双方が自由闊達に議論を行う場として注目されており、その成果としてまとめられる報告書に、大きな期待が寄せられている。

委員長を拝命している筆者としては、その着地点に非常に気を遣うところであるが、現時点で官と民で合意できていることは“モニタリングはシンプルかつ効率的であるべし”という点である。

この思想を具現化する組織等をどのようにして設置するのかについては、おそらく次年度以降の継続審議となる見込みだが、官民ともにモニタリングの重要性は認識しているところであり、そのあり方について官民双方にとってモニタリングが過度に、あるいは無駄な負荷とならないよう慎重に議論を続けているところである。

おわりに

ウォーターPPP導入によって明るい未来が約束されているというと、現時点で見通しすら立っていないと言わざるを得ない状況である。

では、なぜウォーターPPPに取り組まなければならないのか?なぜ議論しなければならないのか?これはあくまで私見ではあるが、ウォーターPPPはまさに今日下水道に携わるすべてのプレーヤーに対して“考える”あるいは“前に進む”きっかけを与えてくれたと感じている。

行政機関としての下水道事業体に“経営=マネジメント”することの意義・重要性を再認識させた点は、大きな功績といえるだろう。

30年後、50年後の我々の子孫に胸を張って汚水処理システムを引き継ぐためにも、現世代の我々が下水道のマネジメントを実践しなければならない。

ウォーターPPPはあくまでその手段の一つに過ぎないこともまた事実なのである。

【出典】

積算資料公表価格版2025年1月号

最終更新日:2025-07-07

同じカテゴリーの新着記事

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2024-12-24

- 特集 上水・下水道施設の維持管理

- 2024-12-23

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2024-08-05

- 特集 上水・下水道施設の維持管理

- 2023-12-22

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2022-12-20

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版