- 2024-12-23

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

はじめに

令和6年1月1日に発生した能登半島地震は最大震度7を記録し、各地で土砂災害、火災、液状化現象、家屋の倒壊が相次ぎ、甚大な被害を受け地形的条件等から復興に長期間を要しています。

さらに、令和6年8月8日には南海トラフ地震臨時情報が発表され大規模地震の発生の確率が相対的に高まっているとの内容でした。

今の日本はいつ地震が起こっても不思議ではないように思われます。

そこで、大きな災害が発生しても対処できるよう防災・減災対策を行い、日頃から訓練等を行っていなければならないと考えます。

1. 発災時のトイレ問題

大規模な災害が発生し、停電や断水になると水洗トイレは使用できなくなります。

能登半島地震では断水が長期間続き、自宅や避難所で水洗トイレが使えない状況となりました。

東日本大震災でも、避難所で便器から糞尿が溢れる等、トイレ環境が悲惨な状況になり問題になりました。

避難所のトイレ環境を改善しないと次のような問題が発生します。

①感染症が発生し集団感染を引き起こす可能があります。

実際にノロウイルスの発症も報告されています。

②トイレが不衛生だと多くの避難者は水分を控え、トイレを我慢するようになります。

その結果、体調を崩しエコノミークラス症候群や脳梗塞、心筋梗塞などで命を落とす危険があります。

③精神面への影響です。

トイレが快適に使えないとストレスが溜まり、治安も悪化します。

トイレ対策は極めて重要で早期に解決すべき課題であります。

2. 発災時に使用するトイレ

発災時のトイレへの備えには、個人でも準備ができる携帯トイレや簡易トイレがあり、これらのトイレの場合、使用後の保管場所や臭い対策等が必要となります。

次に仮設トイレですが、手配から設置まで5日程度の時間を要します。

また、臭いの問題や、汲み取りの対策、トイレ内に段差がある和式が多く、高齢者や障害等がある方には使いづらいトイレがあります。

マンホイールトイレは、組み立てが簡単で水洗式、臭いも少なく衛生的に使用ができ、段差がない洋式トイレですが全国的にまだ十分な整備状況とはなっていないようです。

まだ少数ですがトイレトレーラーを所有する自治体が増えておりトレーラーの貸出支援があるようです。

快適なトイレですが、汲み取りや水の手当て等も考慮しなければなりません。

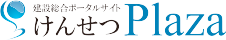

このような災害用トイレのそれぞれの特長等を理解し、発災時に備えることが重要であり、図-1のように時間経過に合わせて組み合わせを検討すると良いでしょう。

3. マンホールトイレの整備

本市では、平成15年7月26日発生の宮城北部連続地震(震度6弱、6強、6弱等、大きな揺れが複数回発生)により大きな被害を受けたことから、地震に強い安全・安心なまちづくりを主要施策として復旧改善に取り組みました。

その中で現状の下水道施設では防災減災対策が不十分ではないかと考え、下水道施設の耐震対策、減災対策として避難所へマンホールトイレの設置を行うこととし、国土交通省所管の下水道緊急地震対策事業(現:下水道総合地震対策事業)の採択申請を行いました。

さらに大規模地震が発生した被災地で、避難所の仮設トイレの使用で障害者や高齢者がトイレの使用に苦慮している状況から、トイレの重要性を再認識しました。

耐震対策としては、平成15年以前に整備した施設が対象ですが、管渠の耐震対策事業費が高額であることを考慮し、マンホールの浮上防止対策工事約600基、避難所へのマンホールトイレ16カ所128基を整備計画としました。

その後、事業期間の変更や、設置場所の見直しを行いながら整備を進めています。

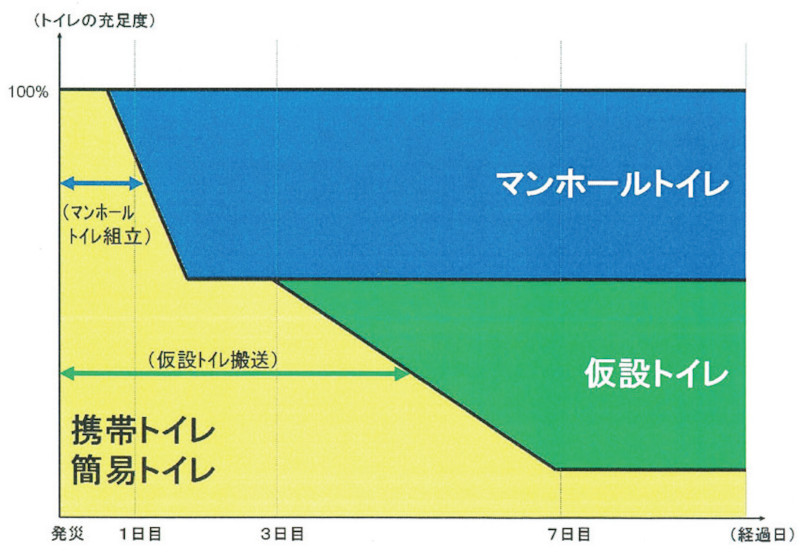

本市のマンホールトイレは下水道管直結の流下型を採用しています(図-2)。

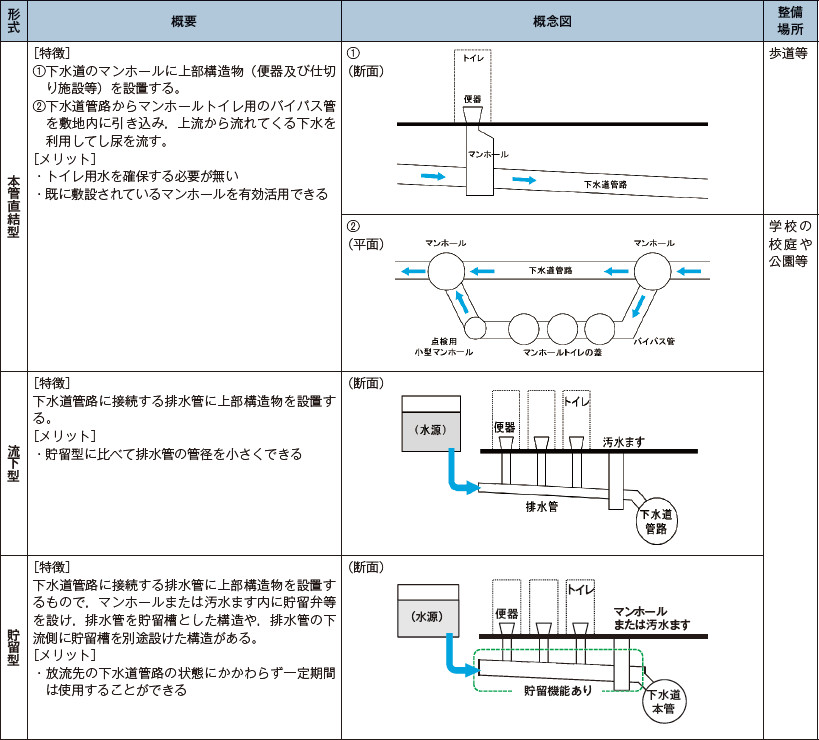

トイレ用水として地下に耐震性貯水槽を設置し、トイレ利用者が手押しポンプによりトイレ用水供給槽(75ℓ)へ汲み上げ水栓を抜くことで、汚物等が下水道本管へ流下する仕組みです(図-3)。

マンホールトイレ用の建屋、便座等、トイレットペーパー等の備品・消耗品は、隣接した備品保管庫に格納しています。

計画では各避難所のトイレ基数は、1基当たり100人として算出しました。

その後、平成23年3月11日に発生した、東日本大震災による地震と津波により東松島市も甚大な被害を受けました。

発災後、2カ所のマンホールトイレが使用されました(写真- 1)。

矢本第一中学校の7基と、大塩市民センターの4基が発災翌日に自主防災組織や教員によって設置・運営されました。

後に感想を聞いたところ、段差が無く、洋式で臭いも少なく、早い段階から設置されたと好評でしたが、テント式は風で揺れるため、怖い思いをしたことや、使用中かどうかが分かりづらく、夜間は懐中電灯の使用で外に影が映ること、男女分けが無くプライバシーが保てないこと等、初めて発災時に使ったことや、約2週間の使用から多くの課題等が顕在化しました。

写真-1 マンホールトイレの使用状況例

4. マンホールトイレの運用

これまでホームページ内や、総合防災訓練、「下水道デー」等啓発活動を行ってきましたが、これまでの活動だけで発災時に本当に使えるのだろうかと疑問に感じていました。

そこで、「使用する」という活動を行うこととし、お祭りや運動会などで実際に使用することで設置、管理運営の訓練になり、さらに使用者からアンケートを取ることで施設の検証ができました。

毎年、学校側から運動会での使用の問い合わせが寄せられます。

学校側としては校舎内のトイレを使用しないことで、防犯、衛生、訓練といったウィンウィンの関係が成立しています。

5. 検証と改善

実際使用した経験を生かし、安心・安全なトイレを目指し課題の改善に取り組み、現在に至ります。

これまでの経験から、トイレ建屋をパネル式に変更し、内部には人感式LEDライト、鍵、荷物棚と荷物フックを付けました。

女性専用に、擬音装置と防犯ブザー、サニタリーボックス、鏡を設置しました。

外部にはソーラー型照明設備(1カ所当たり2基)を設置しています(写真- 2)。

男女比率を1:3、入口位置を男女別方向としました。

トイレの使用方法は写真を取り入れた内容としてトイレ内部に掲示し、快適に利用できるよう心がけました。

6. 産学官連携運営マニュアル作成

これまで行ってきた運動会などでの使用訓練で、保護者等による組立・運営・撤去については少しずつできるようになってきましたが、依然として職員による指導が必要でした。

保護者は子供たちの進級等で担当が変わることや、訓練に積極的でない地域もあります。

このままでは職員の指導無しで訓練や発災時に使用した場合、汚れや詰まり、備品の管理ができない等、清潔で安全・安心なトイレの維持ができないと思われます。

更に運営面については、トイレの使用方法を定めていますが、適切な使用や管理をしないと、使用できなくなる恐れがあります。

これまでの訓練でも、多くの住民に説明をしてきましたが、まだ説明不足だと感じています。

私たちの最終目標は、各避難所での自主運営(設置・運営・撤去)です。

そのためには「マンホールトイレ設置運営マニュアル」を住民目線で、分かりやすい内容となるよう作成することです。

作成に当たり多角的に意見を取り入れることで、分かりやすく市民に寄り添ったマニュアルができるのではと考え、産学官連携によるマニュアル作成を進めました。

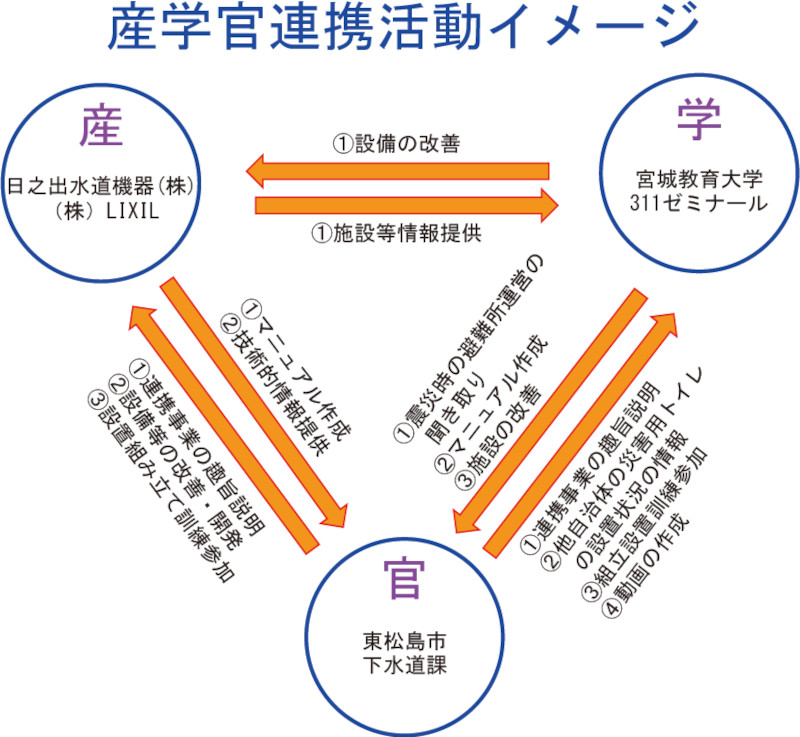

「産」は災害用トイレ関係企業、「学」は宮城教育大学「311ゼミナール」のゼミ生、「官」は市役所下水道課で連携しマニュアル作成を行いました(図- 4)。

聞き取りを始めるに当たり、産業祭や運動会でマンホールトイレの設置運営に産学に参加協力をいただき、使用者からのアンケートの収集を行

い、市民の意見を直接聞き取りました(写真- 3、写真- 4)。

これらの活動を通して、トイレの機能面等の改善を話し合い、内容により企業が製品開発に取り組み、試作品を作成し実際に使用しました。

また、マニュアルを作成するに当たって、どの部分を強調するか、利用者に何を伝えるべきか、どのように伝えるかを話し合いました(写真- 5)。

マニュアルは本篇の他に概要版、簡易版の作成を行い簡単に確認できるようにもしました(図-5)。

さらに、マニュアルは紙ベースであることから、動画でのマニュアル作成も目指しました(写真-6)。

動画であれば、いつでも、どこでも、誰でもマンホールトイレの設置から運営、片付けまで簡単に確認できます。

この動画のQRコードを市ホームページは元より、マンホールトイレ建屋内や備品庫等目につきやすいところに掲示しています(図- 6)。

この取組みが評価され、令和5年度(第16回)国土交通大臣賞【循環のみち下水道賞】の防災・減災部門賞を受賞いたしました。

おわりに

マニュアル作成に当たり、産学官の連携を念頭に検索した結果、宮城教育大学ゼミ生や関連企業の協力を得られることができ、これまでにない視点で取りまとめることができました。

ゼミ生の活動時間が限られており、学校へ出向き話し合い等の活動を主にしたことから、作成に1年半を要しましたが、その分、内容の濃いものになったと自負しています。

マニュアル動画を利用することで、それまでは運動会等で使用訓練前に行っていた説明会が不要となり、各自が視聴することで訓練当日の職員配置が最小限にでき、負担の軽減になります。

また、発災時でも視聴できることで公助を必要としない設置運営が可能となり、マンホールトイレを生かした安心・安全なトイレ環境の実現に近付いたと考えています。

【出典】

積算資料公表価格版2025年1月号

最終更新日:2025-07-07

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版