はじめに

横浜市(以下、「本市」という。)の下水道施設は、管路延長約12,000km、人孔数約54万箇所、水再生センター11箇所、汚泥資源化センター2箇所など、膨大なストックを抱えている。

そのため、災害時においてもこれらの下水道機能を維持していくためには、実効性の高い下水道BCPを保有したうえで、非常時業務に係る対応行動をできる限り全下水道職員へ行き渡らせる必要がある。

また、訓練活動などを通じて全職員が一丸となって下水道BCPを推進していくことが可能な環境を維持していくことが重要である。

本市では、 平成25年3月に「横浜市下水道BCP【地震・津波編】」(以下、「地震・津波編」という。)を、令和2年度には新たに水害を想定した「横浜市下水道BCP【水害編】」(以下、「水害編」という。)を策定し、適宜内容の見直しやそれぞれのBCPに基づく訓練を毎年実施することで被災時の対応力を高めている。

本稿では、全国に先駆けて実施した水害訓練の取組事例を紹介するとともに、本市下水道BCPを更に充実させるため、これまでの訓練成果の見える化と、訓練計画の立案時に行った検討内容を報告する。

1. 水害編訓練の取組事例

(1) 水害編の特徴

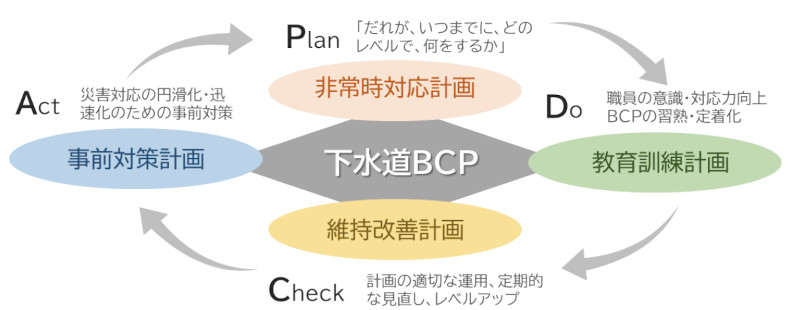

下水道BCPでは、被災によってヒト、モノ(資機材、燃料等)、情報、ライフライン等といったリソースが制約されるなか、定めた非常時優先業務について「だれが、いつまでに、どのレベルで、何をするか」といった行動手順を明確にした「非常時対応計画」や、職員の対応力向上・BCPの定着化のための「教育訓練計画」等を計画・実施し、PDCAサイクルによる下水道BCPのレベルアップを狙いとしている(図- 1)。

この中で、水害編では処理施設の浸水等で下水道の機能が停止した場合に、市民生活へ非常に大きな影響を及ぼすことが想定されるため、水再生センター及びポンプ場を主たる対象とし、下水道BCPを計画している。

管きょ施設においては、本市における災害に対処するための基本的かつ総合的な計画を示した防災計画に基づき、既存の水防活動をベースとして対応した。

想定する水害の規模としては、内水、外水、高潮の想定最大規模の浸水想定区域等を設定し、これらを前提として、非常時対応計画を立案した。

また、災害時において最優先する業務目標は、主に「トイレ機能の確保」、「汚水溢水の解消」、「交通機能の確保」、「未処理汚水の流出防止」、「浸水対策」である。

(2) はじめての訓練について(令和3年度)

BCPはあくまで、基本的な対応方針を示したマニュアルであり、災害時の対応能力は訓練等により実際を想定した状況を、自身で体感し、考えることで身につくものである。

本市では、地震時に被災地で復旧支援活動を経験した職員も多いが、大規模水害において、その復旧に携わった経験はない。

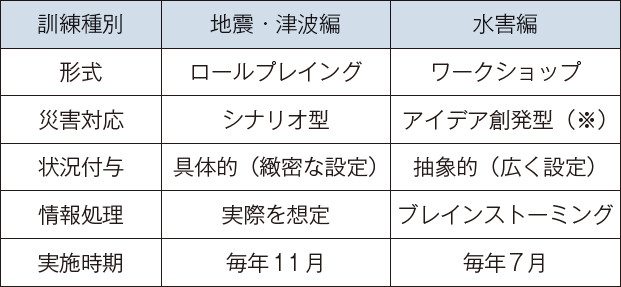

そういった現状からも、水害を他人事ではなく、いつか直面する自身への課題としてとらえるために、教育訓練計画に水害訓練を新たに位置づけて、毎年の訓練を「地震・津波編」及び「水害編」それぞれ実施することとした(表- 1)。

水害訓練の形式においてワークショップと、情報処理にブレインストーミングを採用した理由については、水害編は策定から日が浅く、職員への周知度・習熟度が不足していると考え、まずは参加者自らが自由に意見し合いながら、訓練上の災害対応を通じて水害に対するBCPを参加者同士で様々な角度から体感してもらうことを目的としたためである。

また、水害においては、気象情報等である程度事前に予見できることから、災害状況や対応案等については、自由に想像し、意見を出し合える状況(※)表−1を設定した。

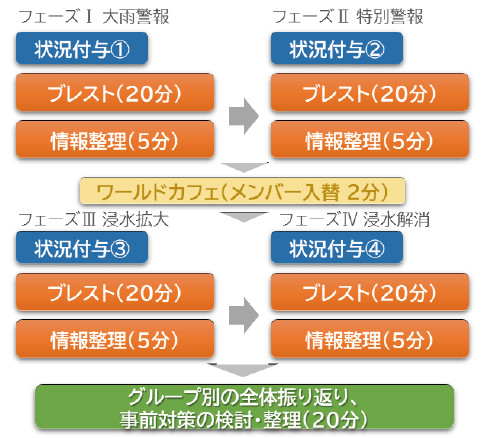

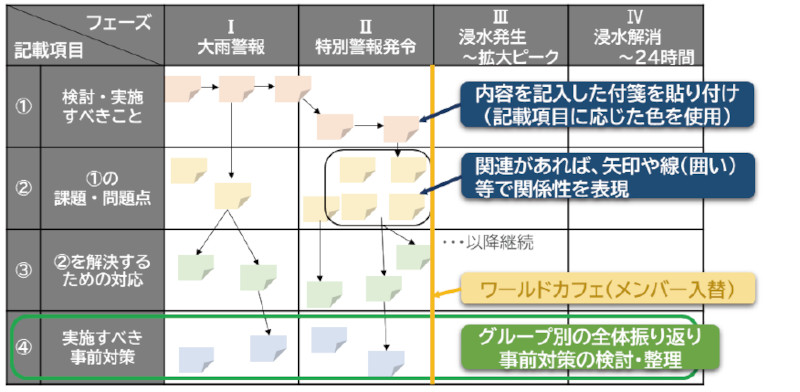

さらに、訓練参加者には、災害対応に関する知識、状況をイメージする能力、自由な発想力、優先度・重要度に基づく場面での情報取捨選択、グループで協議しまとめあげるコミュニケーション力などが向上できるよう、訓練の進行やグループ形成、時間内の付与条件等を工夫した(図- 2、3)。

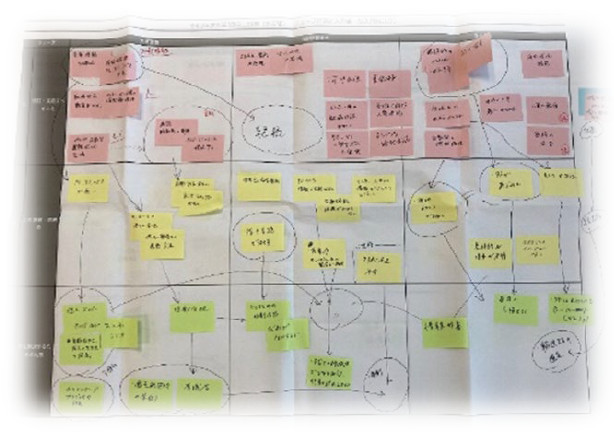

訓練後は、訓練参加者のすべての災害対応に係る発言が記録されたことによって、被災時に対応すべきことや、課題等を効率的に洗い出すことができた。

また、この記録をもとに、下水道BCPとして取り込むべき内容等を洗い出し、早急に対応できるものについては、当年度内に計画へ反映し、改定を行うことができた(図- 4、5)。

図-3 訓練記入シート

<改定概要>

① 下水道BCP「事前対策計画」へ今後検討すべき項目を明記

・各種マニュアルの整備

・情報管理体制の整備 など

② 連絡通信体制の強化

・防災用の通信機器の導入

(3)2回目の訓練(令和4年度)

水害編策定から1年が経過したことから、基本的には前回訓練のワークショップ形式をベースとしたが、付与内容の詳細化・ 具体化等により、ある程度のシナリオに沿ったアイディア創発が行えるような手法とし、対応レベルを引き上げた。

また、ワークショップ形式でグループ内検討を活性化させるとともに、実際に想定される合意形成の場(対策会議)を設けるなど、一部ロールプレイング要素も用いた訓練を行った。

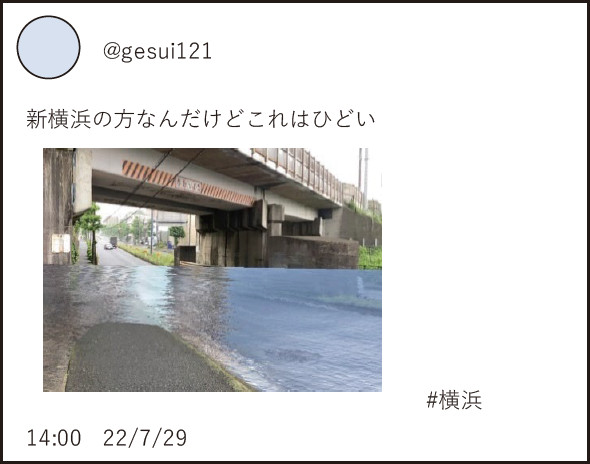

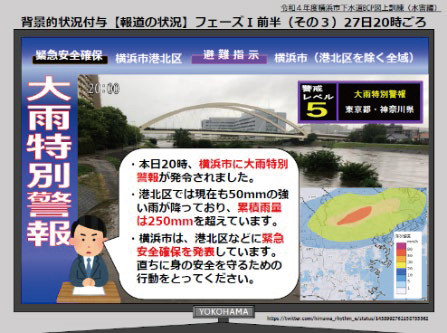

さらに、ARを用いた浸水状況の可視化やSNS・報道等を模した電子ファイル(図- 6、7)による状況付与を行い、より緊迫感とリアリティを醸成し、訓練参加者のイメージを促進させた。

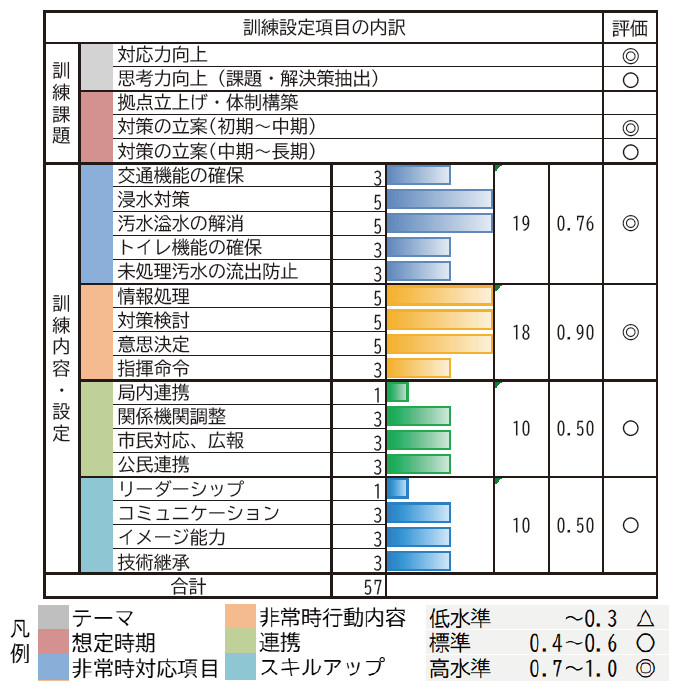

2. 訓練成果の見える化

地震・津波編の訓練が10回目を超え、本市としてのBCP訓練を通じた対応行動等の知見が蓄積されてきていること、水害編によって非常時の対応行動が拡充されたことをきっかけに、訓練における習得状況の確認や、毎年の目標を明確にすることを目的に、過去の訓練経験の定量化を行った(図- 8)。

定量化を行うにあたり、過去の訓練形式によるタイプ分類や、訓練及び実際の被災時に必要な能力等を指標として整理したうえで、分析を行った。

そして、分類すべき項目を「テーマ」、「想定時期」、「非常時対応項目」、「非常時行動内容」、「連携」、「スキルアップ」として定め、過去の傾向をこの指標毎に算出した結果、地震・津波訓練では現在までに概ねすべての項目に対し経験を積んでいることが確認できた(図- 9)。

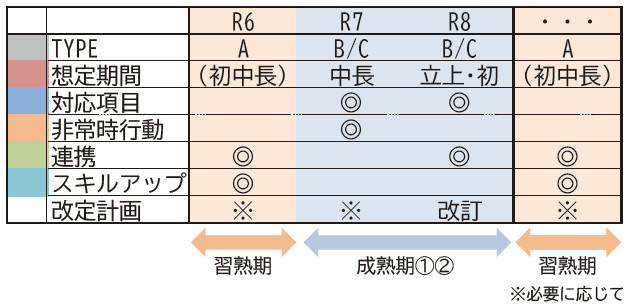

一方で、経験項目は周期的ではなく、年度によってバラつきが生じていたため、経験すべき内容等や各所属の職員異動の年数も考慮し、計画的に経験が積むことができるよう3年間で1サイクルとなるよう訓練計画を立案した(図- 10)。

同時にこの3年間において、当該時期のBCPの改定検討も行い、定期的に更新が行えるよう改定計画も検討している。

おわりに

大規模災害時においては、職員の参集状況が確定的ではない。

365日いつ起きるかわからない災害に備え、365日維持し続けていかなければならない下水道を私たちが守るためには、職員一人一人の災害対応力と団結力が重要である。

今後、本稿で示した訓練計画及び改定計画についても常に向上させていくことができるよう、毎回の訓練の質を高め、横浜下水道の強靭性を職員全員で育んでいきたいと考える。

【出典】

積算資料公表価格版2025年1月号

最終更新日:2025-07-07

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版