- 2025-02-20

- 特集 防災減災・国土強靭化 | 積算資料公表価格版

はじめに

我が国は、地理的・地形的・気象的な特性により、これまで地震、台風、高潮、津波、火山の噴火といった数多くの自然災害で多くの尊い人命を失い、莫大な経済的・社会的・文化的損失を被って来ました。

しかし、我が国はその度に、そこで得られた教訓を踏まえ、ハード・ソフト両面にわたり、自然災害への対応力を強化してきました。

一方で、近年、気候変動の影響などにより、風水害はより一層、激甚化・頻発化しています。

今後30年以内に70~80%の確率で発生するとされる南海トラフ巨大地震など、大規模地震の発生もひっ迫しています。

災害に対する国全体の強靱性(レジリエンス)を向上させるためには、自然災害の危機を直視して、平時から備えを行う「事前防災」の考え方に立ち、積極的に取組みを進めていくことが極めて重要です。

以下、「防災・減災、国土強靱化」について、これまでの取組みや効果の発現、地方自治体や民間企業による国土強靱化の取組み、国土強靱化実施中期計画に向けた検討状況を紹介します。

1. これまでの国土強靱化の取組みによる効果の発現

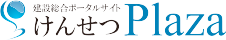

2013年(平成25年)に議員立法により国土強靱化基本法が制定されたことを受け、その翌年(平成26年)に政府は国土強靱化基本計画(以下、「基本計画」という。)を策定し、これに基づいて、政府一丸となり、また地方自治体や民間企業等とも連携して、さまざまな国土強靱化の取組みを進めてきました。

2018年(平成30年)には、大阪府北部地震、西日本豪雨、台風第21号、北海道胆振東部地震などが相次いで発生し、多くの犠牲者が出ました。

政府は、重要インフラの緊急点検を実施し、その結果等を踏まえて、同年12月に「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」(以下、「3か年緊急対策」という。)を策定し、ほぼ予定通りの事業規模となる約6.9兆円を確保して、期間内に概ね対策の目標を達成しました。

2020年(令和2年)12月には、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」(以下、「5か年加速化対策」という。)が閣議決定されました。

本対策は、2021年度(令和3年度)から2025年度(令和7年度)までの5年間で、事業規模として概ね15兆円程度の追加的な措置を行い、合計123の対策について、中長期の目標を設定した上で、これらの対策の加速化・深化を図るものです(図- 1)。

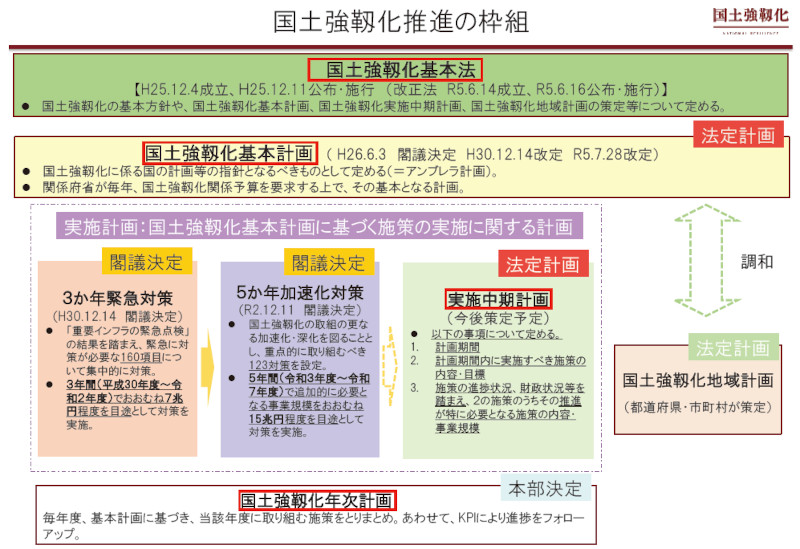

これまでの国土強靱化の取組みにより、全国の河道掘削等を実施した河川では、対策を実施する以前と同程度以上の大雨に対して、浸水被害を防止、または大きく軽減する事例が報告されています。

例えば、東北地方の赤川水系赤川では、3か年緊急対策、5か年加速化対策などにより河道掘削を実施し、2024年(令和6年)7月の大雨においては、河道掘削および月山ダムの洪水調節により、水位を約2m低減させる効果が発揮され、赤川本川の堤防決壊を回避し、浸水被害の発生を防止しました(図- 2)。

また、災害関連情報の予測、収集・集積・伝達の高度化として、線状降水帯の予測精度の向上については、2022年(令和4年)6月から、線状降水帯による大雨の可能性の呼びかけを開始し、 2024年(令和6年)5月から、これまで地方単位だったものを県単位で呼びかけを行い、地域における早期の防災対応に貢献しています。

令和6年能登半島地震では、多くの人命や家屋等への甚大な被害のほか、ライフライン等に多大な被害をもたらすとともに、被害は石川県だけでなく新潟県や富山県など広範囲に及びました。

そのような中、七尾港に整備された耐震強化岸壁では、致命的な被害を免れ、海上ルートを活用した物資輸送等の支援活動に貢献したほか、珠洲市役所に整備された太陽光発電設備や蓄電池が非常用電源として機能し、災害対応業務の継続に貢献するなど、甚大な被害が生じた中でも、あらかじめ国土強靱化の事業を実施していたことが、円滑な被災者支援や復旧に繋がった事例も見られました。

一方で、大雨の発生頻度は増加傾向にあり(2013~2022年の年平均発生回数328回は、1976~1985年の226回の約1.5倍)、気候変動による降雨量の増大に備える必要があります。

また、南海トラフ地震、首都直下地震など、大規模災害のおそれが切迫する中、事前防災対策の強化、未対策箇所の早期対策実施は一層重要となっています。

2. 予算の確保と円滑な執行

国土強靱化の着実な推進を図るためには、対策の実施に必要となる予算の確保が重要となります。

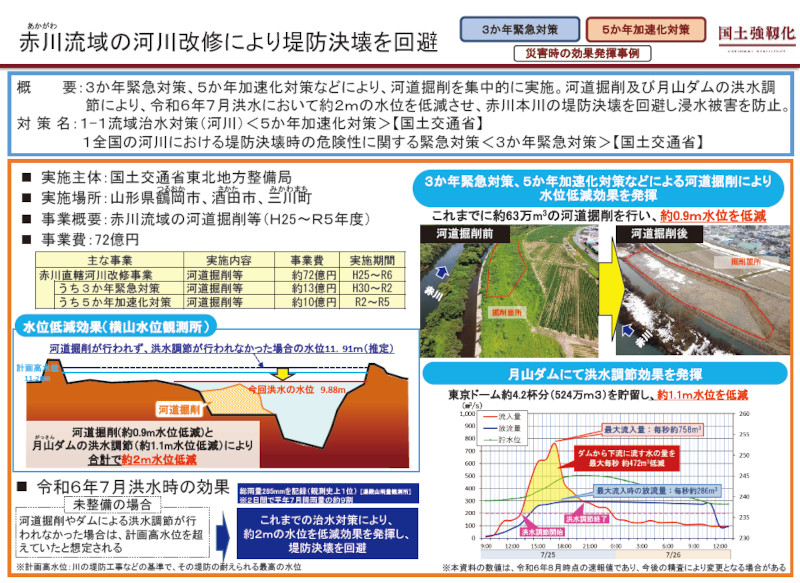

近年は、3か年緊急対策や5か年加速化対策のための予算措置も加わり、国土強靱化関係予算は補正予算も含めて毎年度6 兆円を上回る規模となっています(図- 3)。

2024年度(令和6年度)補正予算においては、現下の資材価格の高騰等を踏まえた5か年加速化対策関連予算に、緊急防災枠を合わせ約1.7兆円の予算措置がなされました。

また、2025年度(令和7年度)予算案では、国土強靱化関係として約5.3兆円が計上されました。

これまで、5か年加速化対策については、補正予算による措置となっていますが、補正予算からスタート・支出する国庫債務負担行為(事業加速円滑化国債)の活用等により、大規模な事業も円滑に進めることができるようになっています。

3. 地方自治体による国土強靱化の取組み

国土強靱化を進めるためには、各地域において強靱化を進めていくことが重要であり、政府では地方自治体による国土強靱化地域計画の策定・改定や、地域計画に基づく取組みへの支援を実施しています。

2024年(令和6年)10月1日現在、全ての都道府県と、全1,741市区町村のうち1,732市区町村(99%)において地域計画が策定されています。

国土強靱化推進室では、地域住民や民間企業を巻き込んだ取組みや、計画の見直しを検討する際の参考となるデータ・事例を掲載した「国土強靱化地域計画策定・改定ガイドライン(第2版)」を作成・公表しています。

国土強靱化推進室では、これまでの地域計画の「策定を促進」するフェイズから、「内容充実」を図るフェイズへと移行していく機会を捉え、地方自治体に対し、このガイドラインを活用した出前講座を実施するほか、各府省庁の地方支分部局等による助言、地域計画に位置付けられた取組みへの関係府省庁所管の交付金・補助金の重点化等のさまざまな支援を通じて、地域の強靱化を推進していくこととしています。

4. 民間企業による国土強靱化の取組み

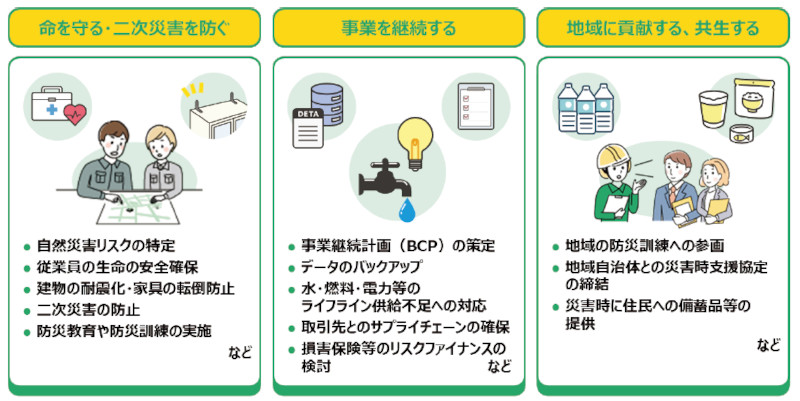

大規模自然災害から国民の生命・財産・暮らしを守り、サプライチェーンの確保など経済活動を含む社会の重要な機能を維持する「国土強靱化」の実現には、民間企業・地域・個人での取組みや、ハード面だけでなくソフト面の取組みも必要不可欠です(図- 4)。

国土強靱化推進室では、国・都道府県における民間企業への支援施策や、民間の先導的な取組事例を取りまとめ、ホームページにおいて公表しています。

また、災害が発生すると、ヒト・モノ・カネ・情報の4大経営資源が損なわれ、事業の復旧に時間がかかった場合には、取引先は代替先を探してしまうため、ビジネスチャンスを失うことが懸念されます。

民間企業にとって、事業継続計画(BCP)を策定し事前に対策を立てておくことは極めて重要なことです。

BCP策定の推進を図るため、一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会(以下、「協議会」と言う。)では、国土強靱化推進室が策定したガイドラインに基づき、BCP策定等の事業継続に積極的に取り組む企業の認証(レジリエンス認証)を行っています(図- 5)。

また、協議会の主催で、「ジャパン・レジリエンス・アワード」が2015年(平成27年)から行われています。

「ジャパン・レジリエンス・アワード」は、次世代に向けたレジリエンス社会構築へ向けて強靱な国づくり、地域づくり、人づくり、産業づくりに資する活動、技術開発、製品開発等に取り組んでいる先進的な企業・団体を評価・表彰する取組みです。

2024年(令和6年)の第10回「ジャパン・レジリエンス・アワード(強靱化大賞)」では、新たに創設された内閣総理大臣賞に、ボランティア団体等と被災者・被災地を効果的につなぐ取組みを全国の災害現場で展開されている特定非営利活動法人(認定NPO法人)全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)が受賞しました。

国土強靱化担当大臣賞には、正確性・堅牢性・簡易性を併せ持った感震ブレーカーとブレーカー作動後も消えない電球を開発・販売されている株式会社エコミナミと日本防災スキーム株式会社が共同受賞しました。

地域計画賞には、熊本地震や豪雨の教訓を活かして地域の強靱化に取り組んでいる熊本県八代市が選ばれました。

5. 国土強靱化基本計画

基本計画は、社会経済情勢等の変化や、国土強靱化の施策の推進状況等を考慮し、概ね5年ごとに計画内容の見直しを行うこととされています。

2018年(平成30年)12月の改定に続き、2023年(令和5年)7月に2回目の改定が行われました。

新たな基本計画では、国土強靱化基本法の基本理念、国土強靱化の4つの基本目標を踏まえ、次の5点を政策の展開方向として位置付けています。

(1) 国民の生命と財産を守る防災インフラの整備・管理

(2) 経済発展の基盤となる交通・通信・エネルギーなどのライフラインの強靱化

(3) デジタル等新技術の活用による国土強靱化施策の高度化

(4) 災害時における事業継続性確保を始めとした官民連携強化

(5) 地域における防災力の一層の強化

この中で、(1)においては、地域経済を支える防災インフラの整備、予防保全型メンテナンスへの本格転換など防災インフラの老朽化対策、建設・医療等の国土強靱化に携わる分野で働く人材の確保・育成などを推進することを記載しています。

また、(3)と(5)には新たな内容が多く盛り込まれています。

6. 国土強靱化実施中期計画に向けて

2023年(令和5年)は、国土強靱化基本法の公布・施行から10年を迎えましたが、議員立法により国土強靱化基本法が改正され、改正法が同年 6月16 日に公布・施行されました。

改正法では、一定の計画期間を定め、その期間内に実施する国土強靱化施策の内容・目標、推進が特に必要となる施策の事業規模等を定める「国土強靱化実施中期計画」(以下、「実施中期計画」という。)が法定化されました。

これにより、現在実施している5か年加速化対策の後も、実施計画が切れ目なく策定されることとなりました。

実施中期計画の策定に関しては、現在、有識者で構成される国土強靱化推進会議において、検討を進めています。

5か年加速化対策は、2025年度(令和7年度)が最終年度となっており、対策に基づく取組みを着実に推進しています。

また、中長期的かつ明確な見通しの下、継続的・安定的に切れ目なく、これまで以上に必要な事業が進められるよう、令和 6年能登半島地震等の経験も踏まえ、実施中期計画の策定に係る検討を最大限加速し、早急に策定してまいります。

おわりに

国土強靱化のためには、国土政策・産業政策も含めた総合的な対応が必要です。

建設関連産業は、インフラ整備・維持管理の担い手であるとともに、安全・安心の確保を担う「地域の守り手」として重要な役割を果たしています。

地方自治体はもとより、建設関連産業に従事する方々、多くの関係者としっかり連携しながら、国土強靱化の取組みを強力かつ着実に推進したいと考えています。

※国土強靱化推進室の最新の動向はこちらで入手可能です。

【出典】

積算資料公表価格版2025年3月号

最終更新日:2025-07-07

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版