- 2017-03-02

- 積算資料

課長補佐 竹下 正一

1. はじめに

「5 年以内の女性倍増」を目標に掲げる「もっと女性が活躍できる建設業行動計画」(以下,「行動計画」という)が官民共同で策定されて2 年が経過しました。策定から今日までの間に,「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(以下,「女性活躍推進法」という)の策定など,女性の活躍の推進に関し,大きな動きがありました。女性の活躍の環境整備として,男女問わず多様な働き方が受け入れられ,ワーク・ライフ・バランスが推進される環境づくりがあります。これは,今後の担い手を確保するうえでも重要となります。

本稿では,行動計画の概要を紹介するとともに,国土交通省における建設現場のワーク・ライフ・バランス推進の取組み等について紹介します。

2. 女性活躍の現状と取組みの背景

建設業の現場で活躍する女性は,技術者約1 万人,技能者約9 万人の計約10万人(平成26年,総務省「労働力調査」)であり,技術者・技能者全体に占める女性の割合は約3%の水準となっています(図― 1 )。

建設業の技能者数が最大だった平成9 年頃には,女性の割合は約6%の水準でしたが,建設投資の減少による競争激化等によって,その割合は,男性の減少割合と比較しても大きく減少しています。

一方,建設業は,従事者の高齢化が進行し,若年入職者が減少するという構造的な問題に直面しており,技術や技能に優れた担い手の育成・確保が課題となっています。建設業で活躍する女性の技術者・技能者が増えることは,こうした問題にも相応の効果をもたらすものと考えています。例えば,女性が活躍することで,長時間労働等,これまで解決することができなかった様々な問題についても工夫が生まれ,効率的でより快適な職場環境の創出につながることが期待されます。すなわち,これまで以上にいきいきと女性が活躍できることは,男女を問わず誰もが働きやすくなることを意味し,業界全体にも新たな活力や刺激をもたらすことが期待できます。

性別や年齢を問わず,意欲ある担い手の育成・確保につなげるため,女性の活躍と存在感をこれまでにない水準に引き上げることにより,魅力ある建設業にしていくことが必要です。

3. 行動計画のポイント

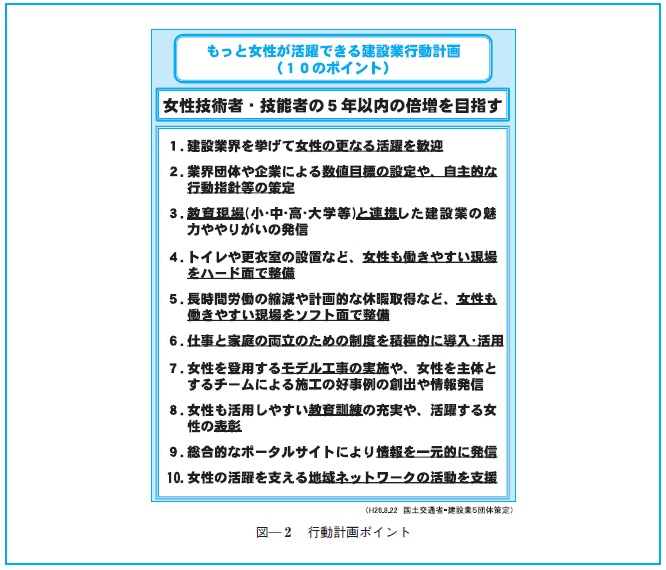

このような認識のもと,「建設業界は業界を挙げて女性の更なる活躍を歓迎し,もっと女性が活躍できる産業に生まれ変わる」との決意のもと,平成26年8 月22日,太田大臣(当時)と5 団体トップが4 月以来となる会談を行い,女性の更なる活躍を目指したアクションプランとしての行動計画を策定しました(図― 2 )。

女性が活躍できる建設業を目指すためには,建設業で働く意欲のある女性が増えていくことが重要であることはもちろんですが,加えて,女性を受け入れる企業や業界,更には,社会の意識や取組みが抜本的に変わらなければなりません。また,実際に,建設業への女性の入職や参画が進まなければ,企業や業界,社会の意識も変わっていかないと考えられます。

まずは,企業や業界,社会を挙げて,「女性がもっと活躍できる建設業を目指すことは,男女問わず働きやすい産業になること」という意識を共有したうえで環境の改善に努め,女性の更なる活躍を推進することが必要です。その結果,女性をはじめ,誰もが働きやすく活躍できる環境が整えば,建設業はより魅力的な産業となり,企業や業界の活性化につながる,そのような変化によって,入職する女性や活躍する女性が更に増えていくという好循環が生まれる,こうした考え方のもとで行動計画は策定されています。

行動計画は,建設業界を挙げて女性の更なる活躍を考えるというメッセージとともに,「女性活躍を建設業の国内人材育成・確保策のひとつに位置づけ,官民一体となった取組みをスタートすること」,「官民挙げた目標として,女性技術者・技能者の5 年以内倍増を目指すこと」を柱としています。

行動計画に位置づけられている女性活躍のための具体的戦略や取組みについては,①建設業の門戸をたたき,入ってもらう「入職促進」,②入職した人が継続して働き続ける「就労継続」,③やりがいをもって,いきいきと働く「更なる活躍とスキルアップ」,の3 つのステージにおける取組みとともに,④建設業における女性の活躍の姿を広く発信する「情報発信」を柱に掲げています。

なお,行動計画では,「自らのできることから行動」するという意味合いで,敢えて(行政,業界等の)誰がどの取組みを担うかという区別を設けていません。現段階において,目標設定,先進的な取組分野の共有,環境整備等,行政,業界団体や企業はそれぞれできることから随時取り組むことで,国土交通省及び業界全体として女性倍増を目指していくこととしています。行動計画の具体の内容は,例えば,以下の通りです。

(1)入職促進「建設業に入職する女性を増やす」

建設業で活躍する女性を増加させるには,まず業界に就職する者,つまり,入職者を増やすことが必要です。

従来,建設業は,環境的にも体力的にも男社会のイメージが強く,雇用する側と入職前の学生側の双方において,女性が活躍するのは困難というイメージを持たれていたことは否めません。そのため,業界や企業の側では,女性の採用・登用に関する目標を設定する等,積極的な取組みによって,建設業界として女性を受け入れるというメッセージを明確に発信することが大切です。行政にはそのための環境整備が求められます。

こうした動きに呼応する形で,建設業にチャレンジしたい,あるいは,建設業で活躍したいと希望する女性の裾野を広げていくことが必要です。

(2) 就労継続「働き続けられる職場環境をつくる」

入職した女性が働き続け,定着するためには,現場の労働環境の整備や,家庭との両立を実現できる環境整備が必要です。特に,共働きの世帯や子育て・介護を必要とする家庭環境でも働き続けることのできる環境を整備し,性別を問わず,個々のライフスタイルに合わせた働き方が実現できるようになることが望ましい姿です。

言い換えれば,育児や介護をしながら働く等,多様な働き方ができる現場の環境づくりを目指して,取組みを進める必要があります。

(3)更なる活躍とスキルアップ「女性が更に活躍しスキルアップできる環境を整える」

建設業で就労継続する女性が,やりがいを感じながらいきいきと活躍するためには,「働き続けられる」という基本的な労働環境整備に止まることなく,更に,登用や技術及び経験の向上等,女性が意欲や充実感を高めることのできる環境を整備する必要があります。

(4)情報発信「建設業での女性の活躍の姿を広く社会に発信する」

「入職促進」,「就労継続」,「更なる活躍とスキルアップ」のそれぞれを推進していくうえで,官民挙げた戦略的広報等の情報発信が極めて重要です。例えば,女性の活躍に向けた取組みやいきいきと現場で活躍している女性を数多く紹介し,女性が活躍できるフィールドが社会の目に触れる機会を増やすことが必要です。

4. 女性の活躍加速のためのワーク・ライフ・バランスの推進

平成27年8 月,女性活躍推進法が成立しました。女性活躍推進法は,職業生活において,その希望に応じて十分に能力を発揮し,活躍できる環境を整備するために制定されています。女性が活躍できる場を充実させることにより,男女が共に仕事と生活を両立でき,全ての人にとって暮らしやすい,さらには持続可能な社会の実現につながるものと考えられます。この女性活躍推進法では,第20条において,予算の適正な使用に留意しつつ,女性の職業生活における活躍の推進に関する取組みを行っている企業等への受注の機会の増大等を図ることが規定されています。

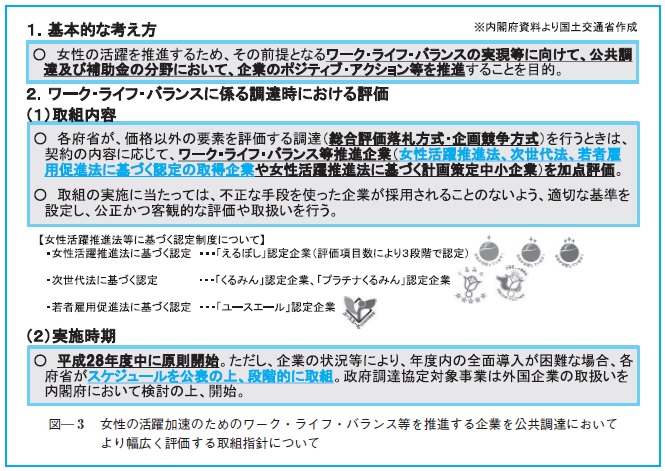

また,平成27年6 月に策定された「女性活躍加速のための重点方針2015(すべての女性が輝く社会づくり本部決定)」においても,「女性の活躍推進には,労働生産性の向上等を通じたワーク・ライフ・バランスの実現が重要であることから,企業の取組みを促すインセンティブとして,公共調達において,生産性,持続可能性等の高いワーク・ライフ・バランス等を推進する企業について,不正な手段を使った企業の受注を防止することを前提に,より幅広く評価する枠組みの導入による受注機会の増大を図る。」ことが規定されています(図― 3 )。

さらに,男女共同参画社会基本法に基づき,施策の総合的かつ計画的推進を図るため,平成37年度末までの「基本的な考え方」並びに平成32年度末までを見通した「施策の基本的方向」及び「具体的な取組み」を定める「第4 次男女共同参画基本計画」が平成27年12月に閣議決定されています。この計画では,目指すべき社会の一つとして,男性中心型労働慣行等の変革等を通じ,仕事と生活の調和が図られ,男女が共に充実した職業生活その他の社会生活及び家庭生活を送ることができる社会を掲げ,その実現を通じて,本法が目指す男女共同参画社会の形成の促進を図っていくこととされています。

これらの背景から,社会全体で,女性活躍の前提となるワーク・ライフ・バランス等の実現に向けた取組みを進めるため,平成28年3 月に「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針(すべての女性が輝く社会づくり本部決定)」が策定され,新たに,女性活躍推進法第20条に基づき,総合評価落札方式等による事業でワーク・ライフ・バランス等推進企業をより幅広く加点評価することが定められ,政府全体で取り組むこととされました。

5. 国土交通省におけるワーク・ライフ・バランス推進の取組み

国土交通省では,これまで建設現場において男女ともに働きやすい環境とするため,ワーク・ライフ・バランスを推進できる環境整備を進めてきたところですが,女性活躍推進法や「第4 次男女共同参画基本計画」等を踏まえ,更なる取組みの拡大を図っています。具体的には次の取組みを始めています。

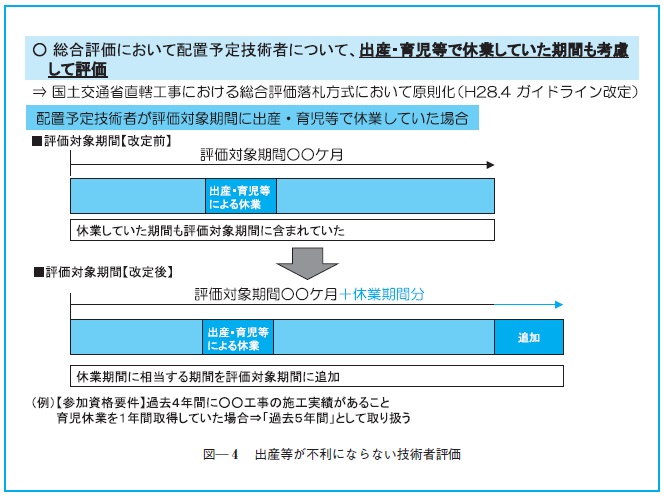

(1)出産等が不利にならない仕組みづくり(技術者の出産等の特例)

直轄工事における入札時の技術者評価では,これまで一律に対象期間を設定し評価を行っていました。これは,産休等を取得している技術者の評価対象期間が短くなるため,出産等による休業が入札時に不利となるばかりでなく,離職等のきっかけとなることも懸念されました。そこで,平成28年4 月に関係するガイドライン(国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン)を改定し,原則,出産・育児等で休業していた期間を評価対象期間から控除することとしました(図― 4 )。

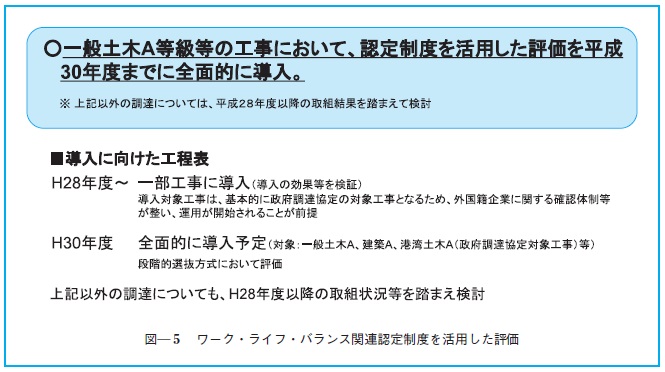

(2)業界全体のワーク・ライフ・バランスの推進

業界でワーク・ライフ・バランスに取り組む企業が増加するよう,直轄工事の発注時に関係認定制度を活用した評価の枠組みを導入することとしました。具体的には,一般土木A・建築A工事等を対象に,段階的選抜方式において認定取得企業を評価する枠組みを平成30年度に全面的に導入することを目指し,平成28年度後半から一部工事で着手することとしています(図― 5 )。

評価対象となる関係認定制度としては,女性活躍推進法に基づく認定(「えるぼし」認定),次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(「くるみん」認定),青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(「ユースエール」認定)を想定しており,政府調達協定対象事業は外国企業の取扱いを内閣府において検討のうえ,運用がなされることとなっています。

また,他の工事等については,取組状況等を踏まえて導入時期等を判断することとしています。

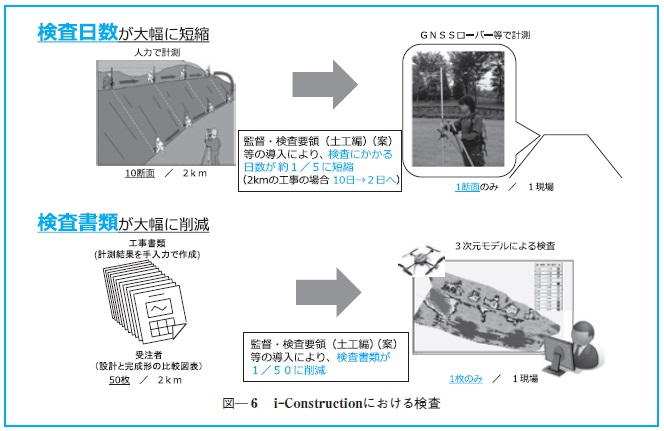

(3)長時間労働の改善

建設工事は,天候の影響を受けやすいなど,長時間労働を生じやすい特性を有しています。このような特性のなか,ICT等を活用し,計画的かつ効率的に仕事を進めることにより,長時間労働を改善していくことが必要です。そこで,発注者への提出が必要な書類について,i-ConstructionによるICT土工の全面的な活用により,検査書類を大幅に削減することとしました。これにより,現場によっては,これまでの紙による検査書類が1/50に削減されるなど,長時間労働の改善に寄与できることが期待されます(図― 6 )。

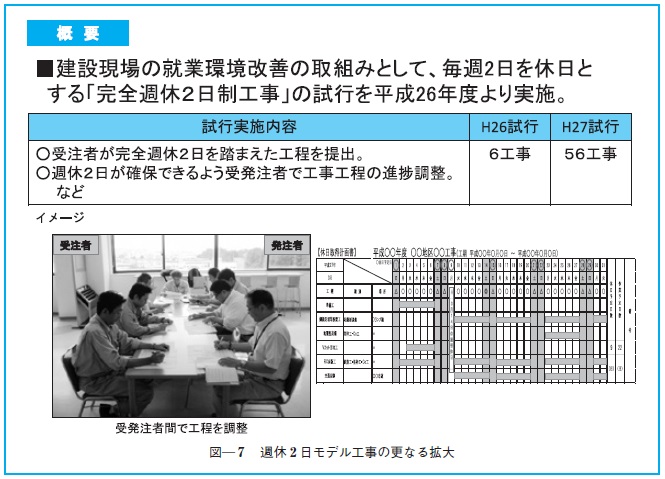

(4)週休2 日の更なる拡大

工期の設定に当たっては「平成9 年度以降の直轄土木工事の工期設定及び作業不能日の条件明示」(平成9 年5 月21日建設省技調発第97号)において,「4 週8 休(完全週休2 日制)対応とする。」とされています。しかし,実際には完全週休2 日は確保できていないのが実態です。

一方で,平成4 年に小中学校及び高校の多くで毎月第二土曜日が休みとなり,平成14年からは完全週休2 日制へと移行しました。このような状況下において,現在,若年者のほとんどが幼少期から土日が休日であることが習慣化しており,完全週休2 日制を確保できない建設業への入職は敬遠されがちです。このため若年者の入職・定着の観点から,完全週休2 日の確保を目的とした試行工事を実施しています(図― 7 )。

完全週休2 日制を確保するに当たっての課題は大きく2 点あります。1 点目は繁忙期である下半期は土曜日を作業日とする建設業界の習慣です。この対応としては,建設業界全体で完全週休2 日が常識となるよう休日計画の構築が必要となると考えます。そのためには施工時期等の平準化,適正な工期の設定が必要不可欠となります。2 点目は技能労働者の処遇です。特に日給・月給制の労働者は土曜日が休日となることにより所得が減額することへの懸念があげられます。

建設現場における完全週休2 日制の確保に向けた取組みは始まったばかりであり,課題も数多くあります。しかしながら完全週休2 日が当たり前になっている昨今,若年者の確保はもとより,建設現場で働く労働者の処遇改善のためにも,官民連携して取り組んでいく必要があります。

(5)トイレをはじめとした現場環境の更なる改善

女性技術者も工事現場で活躍できる場を創出するためには,現場環境の更なる改善や魅力ある現場の創出等,女性も働きやすい就労環境の整備が不可欠です。そのため,女性の勤務に必要なトイレや更衣室等のハード施設の設置費用については,協議により実績変更を行うとともに,仕様・積算基準の検討を始める等,積算上で配慮する取組を進めています。

また,平成27年6 月には,現場におけるトイレの環境整備に資するよう具体的な事例を紹介する「建設現場における仮設トイレの事例集」を作成し,ホームページ等で情報発信を行っています。

6. おわりに

多様な働き方が許容される職場は,多様な人材を受け入れられる職場であり,この多様性が,将来,現場を担う者の確保につながるとともに,現場に活力をもたらすものと考えています。一方,建設業は,知識・経験・技術・技能が求められる仕事でもあります。今後,受け入れた多様な人材が,それぞれの働き方で知識・経験を蓄積しながら,技術・技能を備えていく,具体的な将来にわたっての働き方・キャリアパスを示していくことも必要となります。

今後,ICT技術の進展を取り込みながら,官民がより一層連携し,共通の認識に立った取組みを拡充していく所存です。

【出典】

積算資料2016年10月号

最終更新日:2017-03-21

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-26

- 積算資料

- 2026-01-05

- 積算資料

- 2025-12-22

- 積算資料

- 2025-12-01

- 積算資料

- 2025-11-25

- 積算資料

- 2025-11-05

- 積算資料

- 2025-10-27

- 積算資料

- 2025-10-20

- 積算資料