- 2019-10-11

- 特集 雪寒対策資機材 | 積算資料公表価格版

はじめに

東日本高速道路株式会社十和田管理事務所では安代IC~碇ヶ関IC(図-1)の秋田・岩手・青森の3県にまたがる66.6kmを管理し,ネクスコ・メンテナンス東北十和田事業所は同区間の道路保全工事を受注している。当区間の半分以上は奥羽山脈を横断する山間部となっており,視界不良に加えて積雪量は6mを超えるなど,東北道の中でも冬季交通の難所となっている。雪氷作業においては目まぐるしく変化する気象,路面状況に対応しなければならず,臨機な判断と迅速な対応が求められる。高速道路の安全性確保のため,雪氷車両の稼働も高くなり作業における危険度も上昇する。

そこで,雪氷車両に対する追い越しや追突事故の防止,作業の安全性向上を目的として,株式会社ネクスコ・エンジニアリング東北が開発した『帯状ガイドライト』に着目し,その技術を応用した『路面照射装置(セーフティライン,以下「路面照射装置」)』を除雪車両に搭載することで,除雪作業における安全性の向上を検証したので,報告するものである。

1. 路面照射装置について

1-1 帯状ガイドライト

『帯状ガイドライト』(写真-1)は本線の路肩に設置されたガイドライトから,左側外側線を照射・明示する装置である。

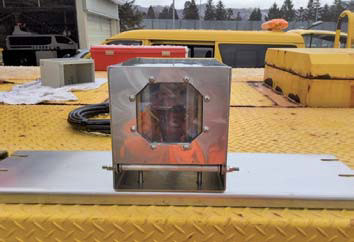

帯状ガイドライトを応用した『路面照射装置』は,車載用として開発したもので,発光部に防水筐体・振動対策・着雪防止用前面ガラスヒーターを組み合せた装置である。除雪トラックの2号車の遮断機(写真-2)と湿塩散布車の後方に搭載する。

1-2 路面照射装置の搭載

雪氷作業車両に本装置を搭載するにあたっては,一般社団法人秋田県自動車整備振興会で道路運送車両法に合致しているか確認の上,秋田陸運支局の専門官の確認の下,以下の条件で保安基準に適合しているものとされた。

①運転席にスイッチを設け,照射の操作を行えるようにすること。

②単体では照射せずに回転灯と連動させ,常時照射ではなく,作業を行う時に照射すること。

この条件を踏まえ,運転席から搭載箇所まで配線を施し,合わせて装置の角度調整を行い,後続車のグレアにも配慮することとした。

2. 梯団除雪作業

2-1 2台梯団除雪

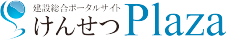

当区間における高速道路本線上の除雪は,30~40km/h程度で除雪作業を行う。追い越し車線を除雪する1号車と走行車線を除雪する2号車の2台1組で作業を行っている(図-2)。2号車には作業中の安全確保のために,お客さまが追い越せない様に遮断機を搭載している。

また数km毎に追従するお客さまを解放するが,中には無理な追い越しをかけるお客さまもいて,作業車両との接触事故なども発生しているのが実態である。

2-2 路面照射装置搭載の経緯

作業従事者からは,「梯団除雪作業または湿塩散布作業中に無理に追い越す車両や,遮断機の隙間から追い抜いて行く車両に追突されそうになった」,という声がたびたび挙げられていた。

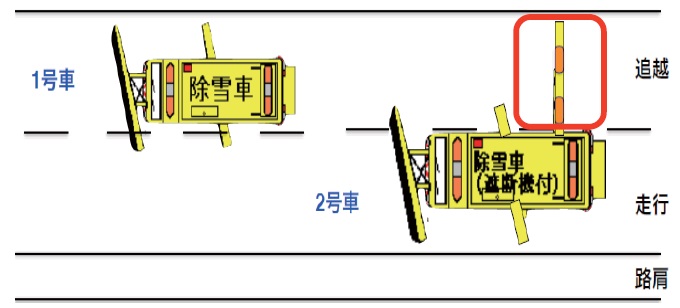

また,除雪車や遮断機に追突されてしまう事象が過去に発生している(表-1)。いずれもお客さまの無理な追い越しや視認不足が原因であると考察される。こうした作業従事者の声や作業中における事故の発生を踏まえ,雪氷作業車両本体や遮断機などに,反射材やLEDの取り付けなどで視認性の向上を図ったが,無理な追い越しを解消するような効果は得られなかった。

そこで,後続車両に対する注意喚起として路面照射装置を試行してみることとした。

3. 路面照射装置の試行

路面照射装置の点灯状況は,走行車線から追い越し車線にかけて緑色のラインが照射され,「視認効果」は非常に良好である(写真-3)。

除雪作業時の安全性が改善されているか,作業従事者にヒアリングをしたところ,「視認性が良く,除雪車両や遮断機に接近する車両はいたが,追い越す車両はなくなり,抑止効果は高い」という意見が多数であった。

また湿塩散布車は,単独で走行車線から散布作業を行う(写真-4)。その際『追い越し禁止』を車両後備の標識装置に点灯していても追い越し車線側から追い越されるのが常であった。

路面照射装置を点灯すると,追い越しせずに散布車を追従するようになるほど,大きな変化が認められた。さらに追従車両の列の後方からでも緑色光のラインが確認できた。

4. 路面照射光の輝度測定

路面照射装置の性能については,路面上の輝度測定を行うとともに,追従走行するお客さまが眩しくないかを評価した。

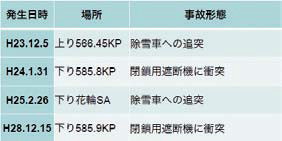

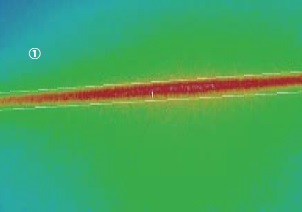

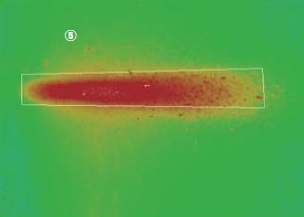

測定結果は表-2のとおりであり,乾燥路面に照射された最大輝度(図-3中の①)は車両の後部尾灯(図-4中の②)と同程度の輝度(①≒②)であることから,追従走行時の緑のラインは十分認識できる輝度であると言える。

一方,路面照射装置発光部の直視輝度(図-4中の③)は一般車両のLED尾灯(図-4中の④)と同程度(③≒④)であることから,後続車両の運転者への「眩しさ」の影響は無いと考えられる。なお,平成29年(2017年)度冬期間において,本対策に関する苦情は1件も無かったことから,後尾車両走行に対する支障は現時点ではないと推察される。

湿潤路面における照度を確認したところ,表面に水があり乱反射が起こるため輝度が落ちてしまい,約10cd/㎡であった(図-5中の⑤)。しかし緑色光ラインもはっきり視認できることから実用上,問題ないと言える(写真-5)

5. 現況と課題

現在の課題として,路面照射装置の上下の角度の調整が簡単にできないことや,防水,防錆を重視した筐体が重いなど,調整簡略化(写真-6)と軽量化(写真-7)が挙げられる。また,ステンレスの筐体を用いて防水,防錆を図ったが,前面ガラスヒーターの下部に気化した塩分が浸入し,熱線がショートしてしまいヒーターが効かなくなり,曇るという故障も起きた(写真-8)。

平成30年(2018年)度冬季にはこれらの課題に対応した新路面照射装置を開発し搭載したが,シーズンの終盤であったことから,十分な実証期間が得られていない。

しかしながら,新路面照射装置は軽量化と照射角度の調整簡略化に対しては,改善されたものとなっている(写真-9)。

おわりに

平成29,30年(2017,2018年)度冬期間に試行した『路面照射装置を搭載した雪氷車両による安全対策』をまとめると,

①路面照射装置を作業中に点灯させることで,追従走行するお客さま車両の追い越しが解消でき,除雪,散布作業の安全性が向上し,作業従事者からも好評であった。

②路面照射装置の発光部は,LED尾灯と同程度の輝度であることから,追従走行するお客さま車両が直視しても問題が無いと確認できた。

③課題としては装置筐体の軽量化,セッティングの簡便化,塩害対策が挙げられる。

新路面照射装置を次シーズンも使用することで検証を重ねていきたい。

走行されるお客さまの安全はもちろんのこと,作業従事者の安全確保も重要な課題であり,本対策が除雪作業時の安全対策として有用であることが確認された。さらに,東日本高速道路グループ内で開発された技術を活用して,自社の課題を解決した取組みであり,「グループ協働」としての成果でもあった。

今後とも冬季の雪氷作業を安全,かつ効率的に進めることで,安全・安心・快適・便利な高速道路サービスを提供できるよう,適正な道路管理に努めていきたい。

【出典】

積算資料公表価格版2019年7月号

最終更新日:2023-07-10

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版