- 2014-09-19

- 積算資料

取締役 研究開発部長 土手 一朗

1 はじめに

わが国の下水道処理人口普及率は76.3%(平成24年度末)となり、

管路総延長は約45万km、マンホールふたは1,400万基に達している。

全国各地で日々見かけるマンホールふたの主たる役割は、下水道管路の維持管理の入り口ということとなるが、

ひとたびゲリラ豪雨等が発生すると、雨水が一気に下水道管に流入し、その水圧や空気圧によってふたが飛散したり、

場合によってはアスファルト舗装ごと吹き飛んでしまい、市民生活に支障をきたすというリスクが潜んでいる。

一方、マンホールふたは道路の一部として確実な安全性も求められるとともに、

唯一の見える下水道施設として、デザインマンホール等による一般市民への下水道事業のPRにも一役買っている。

本稿では、近年増大するゲリラ豪雨等におけるマンホールふたの危険とその対策に関する現状や、

近年ますます脚光を浴びるマンホールのふたに関する最新情報や今後の展望について紹介する。

2 マンホールふたの要求性能と取り巻く環境

2012年3月に(公財)日本下水道新技術機構から発刊された

「下水道用マンホールふたの計画的な維持管理と改築に関する技術マニュアル(以下、ふた維持管理マニュアルという)」によると、

マンホールふたは、道路の一部として持つべき能力や物性(性能)と、

管路の一部として、また維持管理の入り口として持つべき役割(機能)を有することが求められるとして、

以下の性能機能が挙げられている。

①破損防止性能

②スリップ防止性能

③がたつき防止性能

④浮上・飛散防止機能

⑤転落・落下防止機能

⑥不法投棄・侵入防止機能

⑦雨水流入防止機能

⑧開放機能

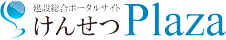

マンホールふたを取り巻く環境の変化としては、表-1に示すとおり、

自動車の保有台数の増加や車両総重量制限の緩和、大型車両の交通量増大等の道路環境の変化や、

台風や集中豪雨の増大といった自然環境の変化等があり、マンホールふたの8つの性能・機能は時代とともに進化し続けている。

特に近年、ゲリラ豪雨等の増大によって内水氾濫のリスクが高まっており、

大量の雨水が一気に下水道管に流入することでマンホール内の水位は急激に上昇し、

その水圧や空気圧によってふたが浮上・飛散したり(写真-1)、

場合によっては周辺のアスファルト舗装ごと浮上したり(写真-2)という現象が発生している。

この際、安全対策が施されていないふたは飛散し、最悪の場合はマンホール内部に歩行者が落下することとなる。

平成10年、某都市において、集中豪雨によってマンホールのふたが飛散し、

若い女性が冠水した道路上のマンホールに吸い込まれ、尊い命が失われるという悲しい事故が起こった。

この事故を契機に、建設省(現国土交通省)下水道部から全国の事業体にマンホールふたの点検要請が行なわれ、

これと併せて「下水道用マンホール緊急安全対策検討委員会」が同省に設置された。

これ以降、マンホールふたの浮上・飛散メカニズムの解明および対策が進められている。

3 マンホールふたの浮上・飛散対策

(1)ふたの浮上・飛散メカニズム

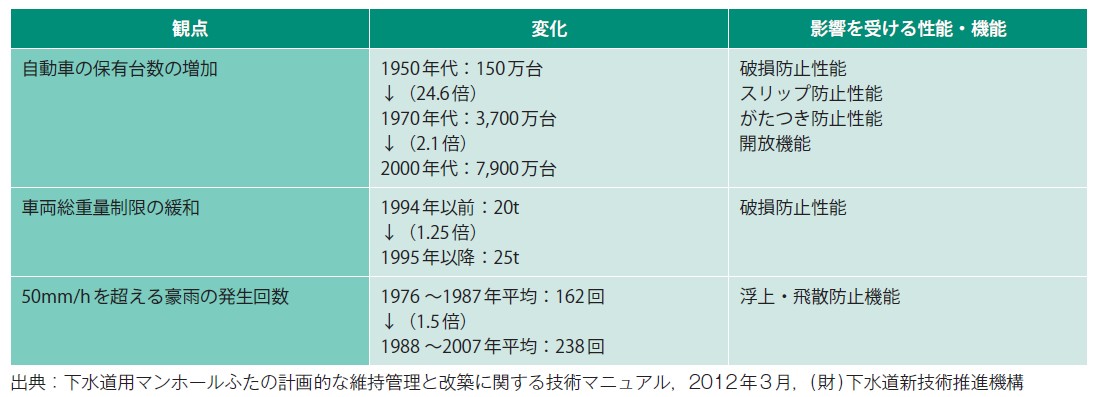

「下水道マンホール安全対策の手引き(日本下水道協会)」では、豪雨時のマンホールふたの浮上・飛散の現象を

①水圧の上昇、②空気圧の上昇、③空気塊の急上昇の3つに区分(図-1)した上で、

その要因として流下能力や管きょの構造・配置、地形、マンホールふた種別等と関連付けて危険度の判定を行っている。

当センターでは、マンホールふたの浮上・飛散現象について水理模型実験を実施し、

一般市民も含め実験を公開することにより、これらの安全啓発活動を行っている(写真-3)。

(2)ふたの浮上・飛散防止対策

日本グラウンドマンホール工業会によると、ふたの浮上・飛散防止対策としては、具体的に以下の3項目が紹介されている。

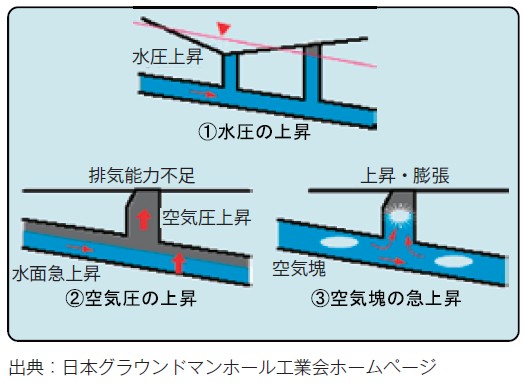

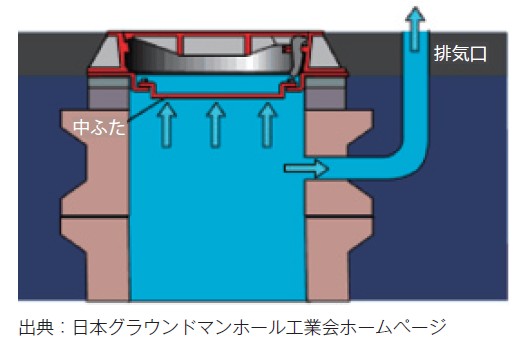

①圧力開放型浮上防止用マンホールふた

ふたの浮上・飛散対策防止の一つに管路施設からの排気量の向上がある。

ふたを一定量浮上させて隙間から排気させる圧力開放型浮上防止用マンホールふたや、

さらに排気量を増やすための格子ふたがある(図-2)。

格子ふたは内部の臭気を防止するため中ふた付のものもあり、中ふた付は分流汚水管用や合流管路用として用いられている。

また、マンホールふたの浮上・飛散リスクがある箇所では、

適材適所で格子ふたを設置する等、事故等の未然防止に向けた取り組みが行われている。

圧力開放型浮上防止用マンホールふたは、

ふたが一定量浮上して排気・排水中に、車の通過や内圧によるふたの揺動によって、浮上防止用自動錠が外れないこと、

また、車、特に二輪車の通過時に著しい障害にならないことも必要である。

内圧がさらに上昇した場合には、浮上防止用自動錠が蝶番よりも先に破損して、

ふたが開放された場合でもふたと枠が繋がった状態であることが望まれる。

しかしながら、大型車両等の繰り返し通行によって、ふたが受枠に過剰に食い込んだ場合、

正常にふたが浮上せず、マンホール側塊ごと、あるいはアスファルト舗装ごと浮上・飛散するケースがある(写真-2)。

したがって、このふたが受枠に食い込む力(食込み力)を抑制することが極めて重要となる。

ふたメーカーの不断の努力によって、昨今、過剰な食込み力を回避できる製品が開発されている。

当センターでは、

中立的な第三者機関の立場で、ISO認定試験所としてのノウハウを駆使し、これらの製品の性能確認試験を行っている。

浮上防止性能と浮上時の車両走行性の試験状況を写真-4に示す。

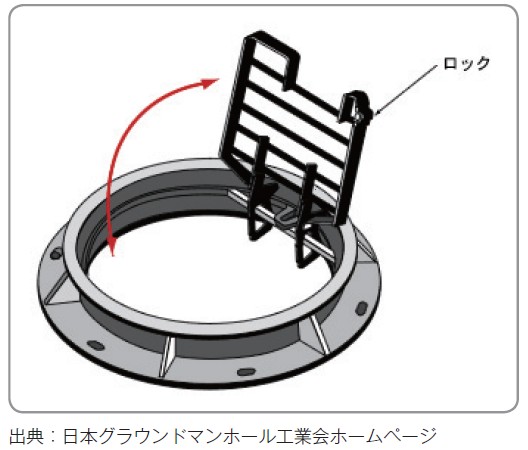

②ロック付転落防止用梯子

マンホールふたを開けた状態で点検・清掃等の作業をする場合に、

人の転落や物の落下による事故を避けるため、転落防止用梯子の設置が望まれる。

内圧でふたが飛散した場合でも人の転落を防止できる転落防止用梯子の装着が望ましいことが

「下水道マンホール安全対策の手引き(案)」の中で示されており、この場合は内圧で梯子が外れないようにロックが必要となる。

この梯子はマンホール内への昇降時には手持ちになり、昇降時の安全性にも繋がる(図-3)。

③耐圧ふた

その他のふた浮上・飛散防止対策として、ふた・側塊の耐圧力の向上が挙げられる。

特に人の通行の多いところや、内圧発生の頻度が高いところでは、

内圧によるふたの浮上、雨水の飛散を避けるため、耐圧ふたを用いることが望まれる(図-4)。

この場合、内圧の解放は適宜排気口を設けて行わせることが必要になる。

耐圧ふたの耐圧力は、一般に0.1~0.3MPaのものが使用されている。

4 マンホールふたの近年の動向

(1)広報媒体として

マンホールのふたに自治体特有のデザインを施すことは、近年ではごく当たり前になってきている。

従来は自治体が指定している“花木鳥”が一般的であったが、

最近では地元のプロ野球球団やプロサッカーチームのキャラクターを採用するケースも珍しくない(写真-5)。

一方、石川県かほく市では、マンホールふたを使った新しい試みとして「かほくARストリート」という取り組みが行われている。

これは、スマートフォンなどでマンホールふたの画像を読み込むと、

画面に映像が映し出されるというAR(Augmented Reality=拡張現実)技術を活用した広告手法で、

これにより街中のにぎわいを創出しようと協賛企業によって作られている(写真-6)。

(2)路上の文化遺産、路上の芸術として

マンホールふたの芸術性に魅せられた一般市民らが参加する「マンホールナイト」というイベントがある。

その参加者らによると、マンホールふたの楽しみ方は、大きく分けると2通りあり、

ひとつは「路上の文化遺産」もうひとつは「路上の芸術」である。

「路上の文化遺産」は骨董的価値の側面から、「路上の芸術」はデザイン性からマンホールを楽しむものである。

マンホールナイトのホームページでは、「蓋盆栽」という芸術が紹介されている。

これは、マンホールふた表面の小さな穴(鍵穴)に土砂がつまり、

その2cm四方程度の狭い空間に雑草が自生し、盆栽のようになっているというものである(写真-7)。

芸術的観点から極めて微細なところまでふたを分析しており、

マンホール関係の研究センター職員として、彼らから学ぶこと、気づかされることは多々あり、

また、新たな視点からふたを見るようになった(https://manholenight.info/)。

(3)その他

今年3月8日、下水道界のプレゼンス向上に向けて多角的な広報活動を展開する「下水道広報プラットホーム」は、

「マンホールサミット」という会議を開催した。

会議の内容は、多種多様なマンホールふたの世界の魅力に惹かれた人たちと業界関係者が一堂に会し

、マンホールふたの歴史や技術の進歩、夢のある未来や訪ね歩きの面白さについてトークするというものである。

前出のマンホールナイトのメンバーはもちろん、

国・自治体関係者や一般の方々等、総勢300名が参加し、マスコミ各社も取材に来るという盛況ぶりであった。

このような盛り上がりの中、

注目を浴びているのが今年2月にオープンした「Hirake! Manhole」(ひらけ!マンホール)というウェブサイトである。

マンホールふたの文化的な側面や社会的な重要さを知ってもらうことを目的に、某ふたメーカーが運営している。

誰でも撮影したマンホール画像を投稿できるほか、

マメ知識やグッズ紹介などの独自の情報がニッチな視点で面白く紹介されており、

多くのニュースサイトやツイッターなどでも取り上げられている(https://www.hirake-manhole.com/)。

5 マンホールの更なる進化に向けて

ゲリラ豪雨等による浸水対策については、

管路径の拡大や貯留施設の新設等のハード対策だけでは限界があり、ソフト対策も重要となる。

ソフト対策としては、浸水予測システムや降雨予測システムの開発が進んでいるが、精度に関する課題が残存する。

具体的には、実際の浸水状況と予測値に乖離があるということであるが、

これらのリアルタイム情報をマンホール等によって収集することで浸水予測システムの補完が期待できる。

情報収集拠点としてマンホールに固執する必要はないが、

下水処理区全体を網羅できる下水道施設としては点→線→面という観点からマンホールは有効である。

ストックを活用した浸水対策として、今後検討することを提案したい。

これからの拠点マンホールの活用方法として、

不明水(雨天時浸入水等)対策における流量調査、浸水シミュレーション情報の精度向上に向けた浸水実績データの蓄積、

さらには災害発生時における管路内での下水処理に向けた水質情報等の計測も視野に入れ、

都市の安全性向上に寄与できる役割を高めていくことが考えられる。

6 おわりに

道路の一部として街中のいたるところで見かけるマンホールのふたであるが、

災害時(浸水被害)における市民の安全確保はもちろん、震災等においては緊急用トイレとしても活躍する一方、

芸術的側面からは一部の人々を魅了する存在でもある。

当センターは、

迫力のあるマンホールふたの実験見学や技術広報誌を通じて、下水道のPRや安全啓発といった情報発信活動を行っており、

これらの取り組みが評価され、平成25年度には国土交通大臣賞(循環のみち下水道賞:特別部門)を受賞させていただいた。

最近では、埼玉県内の小学生や主婦連合会等、一般市民の見学者が増加傾向にあり、

下水道界以外の幅広い方々に新たな気づきを提供できているものと自負している。

今後も下水道の更なる理解浸透に向けて、マンホールのふたを軸に情報を発信し続ける所存である。

【出典】

月刊積算資料2014年6月号

最終更新日:2023-08-02

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-26

- 積算資料

- 2026-01-05

- 積算資料

- 2025-12-22

- 積算資料

- 2025-12-01

- 積算資料

- 2025-11-25

- 積算資料

- 2025-11-05

- 積算資料

- 2025-10-27

- 積算資料

- 2025-10-20

- 積算資料