1.はじめに

現代社会は,あらゆるものが変化し,不確実性,複雑性,曖昧さが増しています。コロナ禍のように突如発生するパンデミックや急速に進む技術革新など,予測困難な事象が多数存在し,明確な未来を見通すことは極めて難しい状況です。

しかし,未来は必然的にもたらされるものではなく,私たちが積み重ねる意志決定により作り上げるべきものではないでしょうか。

国土交通省では,ポストコロナの新しい生活様式を見据えながら,社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会の提言として,「2040年,道路の景色が変わる」と題し,道路政策を通じて実現を目指す未来・社会像と中長期的な政策ビジョンをとりまとめました。

本ビジョンの策定に当たっては,有識者の意見に加え,新たな試みとして中堅職員の提言も反映するなど,これまでとは異なるプロセスを採用しています。

本稿は,ビジョンの概要について紹介するものです。

2.道路の役割再考~「進化」と「回帰」~

2015年9月の国連サミットで採択された,2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す「SDGs」は,「誰一人取り残さない」をスローガンとして掲げ,地球上のすべての人々の幸せの実現を目指すものです。

本ビジョンでも,「人々の幸せの実現」を道路政策の原点に置き,道路が果たすべき役割を再考しました。

道路の役割の1つは,移動のための空間の提供です。過去20年間の道路政策を振り返れば,移動の効率性,安全性等の社会的課題に改善が見られるものの,解消までには至っていません。

一方,現在は技術革新により,人・モノ・サービスの移動の効率性,安全性を極限まで高めた道路へ進化するチャンスを迎えているといえます。

また,道路は,人々が交流しコミュニケーションを育む場でもあります。かつて道路は,子供の遊び場や大人の井戸端会議の場としても活用されていました。

私たちの幸せの実現のためには,道路を人々が滞在し交流できる空間に回帰することが求められています。

3.道路の景色はどう変わる?~5つの将来像~

ビジョン策定に当たり,デジタル革命の進展,価値観やライフスタイルの多様化等に伴い,私たちの「移動」がどのように変わり,「道路の景色」がどう変化するのか,5つの将来像を予測しました。

(1)通勤帰宅ラッシュが消滅

通信の高速大容量化が進展しバーチャルコミュニケーションが可能となり,満員電車による通勤等の義務的な移動が激減すると予測されます。

居住地から職場までの距離制約がなくなり,自然や観光資源の豊かな郊外や地方への移住・定住が増加するでしょう。

(2)公園のような道路に人が溢れる

旅行や健康のためのウォーキング等,楽しむ移動が増加すると予測されます。

道路空間が,人が外出したくなる壮大な「アメニティ空間」となり,道路空間が変わることで,まちそのものの景色も変わるでしょう。

(3)人・モノの移動が自動化・無人化

自動運転の普及により,交通事故が劇的に減少するとともに,マイカー所有からシェアリングが中心となると予測されます。

自動化の進展が無人物流を普及させ,「小型自動ロボット」等が道路を走り回るでしょう。

(4)店舗(サービス)そのものが移動

完全自動運転化により,飲食店や医院などの小型店舗型サービスが道路上を移動するようになるでしょう。

中山間地域では,移動小型店舗が道の駅等と連携し,買い物や医療などの日常生活を支えるでしょう。

(5)災害時に被災する道路から救援する道路へ

災害発生時には道路ネットワークが速やかに災害モードに切り替わり,避難,救援,物資輸送等に係る交通が確実にモニタリング・誘導され,人命救助,被災地の速やかな復旧に最大限,力を発揮するでしょう。

4.道路行政が目指す「持続可能な社会の姿」と「政策の方向性」

前章のシナリオを踏まえ,概ね20年後を見据え,道路政策を通じて実現を目指す3つの社会像と政策の方向性を提案しました。

(1)日本全国どこにいても,誰もが自由に移動,交流,社会参加できる社会

今後,都市でも中山間地域でも人口は減少しますが,そこに住む人の生活・生業が持続可能となるような地域社会を形成する必要があります。

新技術を活用し道路サービスを高度化することで,すべての人が交通事故や渋滞の心配なく自由に移動し,交流や社会参加することにより幸せを実感できる社会の構築を目指します。

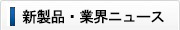

①国土がフル稼働し,国土の恵みを享受

全国を連絡する幹線道路ネットワークと高度な交通マネジメントにより,日本各地で人が自由に居住し,移動し,活動する(図-1)。

図-1 「国土がフル稼働し,国土の恵みを享受」の具体イメージ

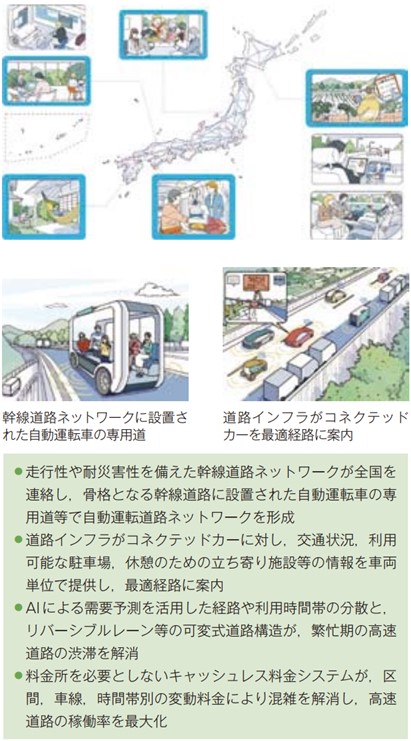

②マイカーなしでも便利に移動できる道路

マイカーを持たなくても便利に移動できるモビリティサービス(MaaS)がすべての人に移動手段を提供する(図-2)。

図-2 「マイカーなしでも便利に移動できる道路」の具体イメージ

③交通事故ゼロ

人と車両が空間をシェアしながらも,安全で快適に移動や滞在ができるユニバーサルデザインの道路が,交通事故のない生活空間を形成する(図-3)。

図-3 「交通事故ゼロ」の具体イメージ

④行きたくなる,居たくなる道路

まちのメインストリートが,行きたくなる,居たくなる美しい道路に生まれ変わり,賑わいに溢れたコミュニティ空間を創出する(図-4)。

図-4 「行きたくなる,居たくなる道路」の具体イメージ

(2)世界と人やモノが行き交うことで経済の活力を生み出す社会

社会の持続可能性を高めるためには,経済成長が不可欠です。海外から人・モノ・サービスを呼び込み,国内に広く流動させるとともに,日本からも海外へ人・モノが積極的に進出することで,経済の活力を生み出す必要があります。

世界と人やモノ,サービスが行き交う活力あふれる社会の構築を目指します。

⑤世界に選ばれる都市へ

卓越したモビリティサービスや賑わいと交流の場を提供する道路空間が,投資を呼び込む国際都市としての魅力を向上させる(図-5)。

図-5 「世界に選ばれる都市へ」の具体イメージ

⑥持続可能な物流システム

自動運転トラックによる幹線輸送,ラストマイルにおけるロボット配送等により省人化された物流システムが,平時や災害時を含め持続可能なシステムとして機能する(図-6)。

図-6 「持続可能な物流システム」の具体イメージ

⑦世界の観光客を魅了

日本風景街道,ナショナルサイクルルート,道の駅等が国内外から観光客が訪れる拠点となり,多言語道案内等のきめ細かなサービス提供により,外国人観光客や外国人定住者の利便性・満足度が向上する(図-7)。

図-7 「世界の観光客を魅了」の具体イメージ

(3)国土の災害脆弱性とインフラ老朽化を克服した安全に安心して暮らせる社会

災害は日本が持続的な成長を目指す上で大きな課題です。

国土の災害脆弱性や気候変動,インフラ老朽化という課題を克服し,誰もが安全に安心して暮らせる社会の構築を目指します。

⑧災害から人や暮らしを守る道路

激甚化・広域化する災害に対し,耐災害性を備えた幹線道路ネットワークが被災地への人流・物流を途絶させることなく確保し,人命や経済の損失を最小化する(図-8)。

図-8 「災害から人や暮らしを守る道路」の具体イメージ

⑨道路交通の低炭素化

電気自動車や燃料電池自動車,公共交通や自転車のベストミックスによる低炭素道路交通システムが,地球温暖化の進行を抑制する(図-9)。

図-9 「道路交通の低炭素化」の具体イメージ

⑩道路ネットワークの長寿命化

新技術の導入により効率化・高度化された予防保全型メンテナンスにより,道路ネットワークが持続的に機能する(図-10)。

図-10 「道路ネットワークの長寿命化」の具体イメージ

5.ビジョン実現に向けた課題

ビジョンを実現するためには,次に示す課題について議論を深め,具体的に取り組む必要があります。

(1)道路行政のデジタルトランスフォーメーション

Society5.0の実現のため,道路行政においても,計画・整備・運用・維持管理等の一連の業務プロセスのデジタル化,スマート化を推進し,業務の効率性改善や新たな価値創出に取り組む必要があります。

(2)ビッグデータやAIの利活用

交通やメンテナンス等のビッグデータの取得や利活用を産官学が連携して推進し,ビッグデータのプラットフォーム構築やルールづくりを行うとともに,データサイエンスに係る技術力向上を図る必要があります。

(3)新技術の開発・活用

オープンイノベーションを推進するとともに,新技術を積極的に活用する必要があります。

道路はインフラとしての従来の役割に加え,人やモビリティと生活をつなぐ通信・エネルギーインフラとしての役割が重要となります。

そのため,産官学が連携して戦略的に研究開発を行う体制を構築する必要があります。

(4)多様な主体・計画との連携

国民や利用者の方々から道路空間のあり方について幅広く意見を聴取する必要があります。

道路協力団体等から地域独自の知恵をいただくことも重要です。

道路を通じ,住民の方々に道路との関わりを感じてもらう工夫を検討していく必要があります。

(5)本ビジョンに対する理解と共感

道路ストックを最大限活用するため,ソフト施策の充実を図る必要があります。

道路に対する愛着を持っていただくため,道路の歴史や文化的価値の発信も含め分かりやすい情報発信やコミュニケーションに努めます。

(6)予算・財源

道路の着実な整備・管理のため,安定的・持続的な財源の確保が重要です。

今後増大が予想される道路の維持修繕・更新の費用の他,自動運転やコネクテッドカーの進展に伴い増大するデータ通信費用の負担のあり方についても検討が必要です。

受益と負担の考え方により,必要な予算・財源について検討する必要があります。

6.おわりに

本ビジョンにより,皆さまとともに,将来の道路の役割や景色をどう変えていくべきかを考えるきっかけにしたいと考えています。

道路政策関係者のみならず,関係省庁,地方公共団体,産業界,大学等研究機関,民間団体等とも議論や連携,具体的取り組みを進め,道路政策のさらなる深化につなげていく所存です。

【出典】

積算資料公表価格版2021年4月号

最終更新日:2023-07-07

同じカテゴリーの新着記事

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版