- 2014-03-26

- 特集 環境と共生する技術 | 積算資料公表価格版

1.エコマークの概要

日本環境協会では、1977年3月の設立以来、環境保全に対する国民の理解の増進と国民各層の環境保全活動への参加促進を目的として、「こどもエコクラブ」全国事務局などの環境教育・環境学習、「エコマーク」などのグリーンマーケット実現、土壌環境保全対策や地球温暖化防止といった重点活動分野を中心に事業を実施しています。

2013年4月からは新たに公益財団法人として、これまで培った情報を提供し、環境教育を行い、人材を育成するという機能をより高い水準で果たすべく事業を積極的に展開しています。

このグリーンマーケットの実現を目指すために、環境保全に役立つと認められる商品にエコマークを表示して、商品の環境的側面に関する情報を広く社会に提供し、消費者による商品の選択を促すことを目的としてエコマーク事業を1989年より開始しました。

まだグリーン購入が一般的ではない時代からエコマークは日用品を中心に環境配慮商品の認定を始め、事務機器や業務用製品、建築・土木製品についても認定対象を広げていき、現在では小売店舗やホテル・旅館等のサービスも対象となり、57の商品分野、認定企業1,687社、

認定商品数5,304商品(2013年8月現在)に至るまで拡大してきました。

エコマーク制度自体も開始当初から大きく姿を変えており、

1997年より国際標準化機構の規格ISO14020(環境ラベルおよび宣言・一般原則)

およびISO14024(環境ラベルおよび宣言・タイプI環境ラベル表示・原則および手続き)の原案に合わせて、

エコマーク制度全体の見直しとともに、

それ以前に制定された認定基準についても全てISO14024タイプI環境ラベルに沿った基準に見直しを行ってきました。

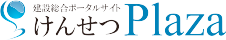

ISO14024タイプI環境ラベルは、

「自主的で多様な基準に基づいた、第三者の機関によってラベルの使用が認められる」という特徴があり、

中立の第三者機関として、

商品の分野毎にライフサイクル全体(資源採取からリサイクル・廃棄まで)と総合的な環境側面を考慮した認定基準を策定し、

認定基準に基づき商品の審査・認定を行います(図-1)。

世の中の動きに先駆けて、ライフサイクルの考慮と多様な環境側面の評価を導入したエコマークの認定基準は、

環境配慮製品の開発や製品選択の場面での環境負荷低減の考え方に影響を及ぼしてきました。

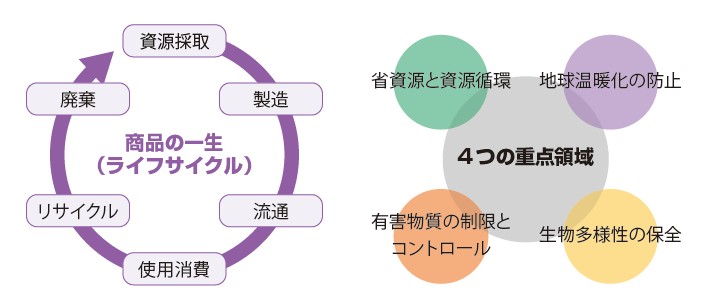

この20年以上にわたる多様な環境配慮商品認定の実績と、ISO14024に則って運営される国内唯一のタイプI環境ラベル制度として、

エコマークは数ある環境ラベルの中でも抜群の認知度を誇っています(図-2)。

2.公共工事におけるエコマーク

「環境にやさしい商品についているロゴ」というイメージが定着しているエコマークは、

第三者認証として環境に配慮した商品を選択する際の分かりやすい目印であると同時に、

企業の環境意識の高さを消費者へ伝えるメッセージとして貢献しており、

企業間の取引や公共調達においてもグリーン購入を行う際の目安として積極的に活用されています。

エコマークは任意ラベルですが、

公共調達においても、グリーン購入法の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に、

環境負荷の低減に資する物品の具体的な情報源として、

エコマークやエコリーフなどの第三者機関による環境ラベルが位置づけられています。

また、エコマーク認定基準は、

文具類やOA機器などを中心に多くの商品分野でグリーン購入法の特定調達品目の判断の基準に対応しています。

このため、特定調達品目や地方自治体等の定める環境物品の判断の目安として、エコマークが活用されています(図-3)。

公共工事(資材)においても、

一部では対象とする再生原料の幅や品目などでエコマーク認定基準との差異が残っている課題がありますが、

特定調達品目との対応関係をパンフレット等で示しており、

特に地方自治体のグリーン購入の場面で、エコマークの認定基準や認定製品が積極的に参照されています。

建設業は、国内全産業の約4割の資源を使用し、約2割の廃棄物を排出しているといわれており、

これらを削減するため、業界としても資源の有効利用、建設廃棄物の3Rを長年にわたり推進し、一定の成果を上げてきました。

エコマークでも事業初期から断熱材、高炉セメント、雨水浸透型の排水施設、

廃木材を使用したボード、タイル・ブロック、再生路盤材など、徐々に建設資材の認定基準を増やして、

調達側にも環境負荷低減を積極的にアピールできるツールとして、特に再生材料を使用した製品分野を通じて、

業界の廃棄物の有効利用を後押しし、建設業での廃棄物や新規資源の削減に貢献してきました。

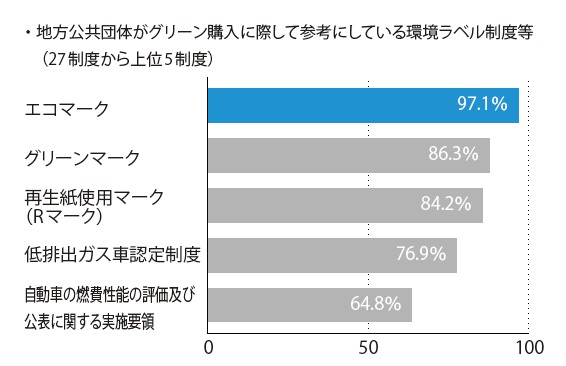

初期に制定された認定基準は、ISOに沿った見直しが行われるとともに、

対象についてもさらに拡大し、これまでの再生材料の使用を主とする認定基準に加えて、

植生保護資材や低誘虫性の照明などの生態系保全や、

太陽電池駆動の設備や省エネ設備などの地球温暖化防止の観点を重視した認定基準の品目も増えてきました。

近年も浄化槽、太陽熱利用システム、耐火鋼材、デッキプレート、タイルカーペットなどの認定基準が新たに制定されており、

公共工事に関係する分野の認定基準は現在も増えています(表-1)。

3.海外の環境ラベルとの協力

世界的には、タイプI環境ラベルは40以上の国や地域で実施されています。

エコマークは、

最も歴史のあるドイツの「ブルーエンジェル」(制度開始1978年)や北欧諸国が運営する「ノルディックスワン」(同1989)などとともに、

多くの実績を持つ先行ラベル制度であり、

環境ラベル機関26団体が参加する世界エコラベリング・ネットワーク(GEN)においても、

常に活動の主導的役割を果たしています(図-4)。

GENでは、環境ラベルに関する情報共有や意見交換等を行っており、

近年では「GEN国際協調エコラベルシステム(GENICES)」による、各国の環境ラベル機関が、

環境ラベルの基準策定方法や組織体制などについて

ISO14024タイプI環境ラベルの規則に則って運営されているかの評価も行っています。

エコマークも2012年にこのGENICESの認証を受けています。

各国の環境ラベルは、エコマークのような民間の運営する任意ラベルや、

国レベルの調達施策に組み込まれた韓国の「韓国環境ラベル」や中国の「中国環境ラベル」など様々です。

環境ラベルの対象分野や認定基準もまた各国それぞれですが、

建設資材分野については、ほとんどの環境ラベルで認定基準を設けています(表-2)。

資源を大量に使用・消費する建設工事は、

特に公共工事において民間を先導して環境配慮資材を率先して利用することが求められますが、

韓国・中国のような公共調達に直接関係するラベルの伸張が著しいことを踏まえると、

今後海外の建設分野においても、公共調達と共に環境ラベルの役割はますます重要になってくると思われます。

エコマークでは、ノルディックスワンとの複写機の相互認証に始まり、

電子機器を中心に日中韓やタイなどの海外ラベルとの相互認証を進めるなど、国際協力活動を積極的に進めています。

建設分野での相互認証の計画は現在ありませんが、

先行ラベルであるエコマークの認定基準は、他国が基準を策定する際に参照することも多いため、

エコマークの建設資材の基準が間接的に他の国のグリーン購入に影響を及ぼしていくことも考えられます。

以上、エコマークの基準制定を通じて、これまで公共工事の環境負荷低減に果たしてきた役割を中心に述べてきましたが、

今後も建設資材分野においても、エコマークをグリーン購入のコミュニケーションツールとして積極的に活用頂けましたら幸いです。

【出典】

月刊 積算資料SUPPORT2013年12月号

特集「環境負荷低減に貢献する資機材・工法」

最終更新日:2023-07-14

同じカテゴリーの新着記事

- 2025-10-30

- 特集 「いい建築」をつくる材料と工法 | 積算資料公表価格版

- 2025-10-30

- 特集 「いい建築」をつくる材料と工法 | 積算資料公表価格版

- 2025-10-30

- 特集 「いい建築」をつくる材料と工法 | 積算資料公表価格版

- 2025-10-30

- 特集 「いい建築」をつくる材料と工法 | 積算資料公表価格版

- 2025-10-29

- 特集 「いい建築」をつくる材料と工法 | 積算資料公表価格版

- 2025-10-29

- 特集 「いい建築」をつくる材料と工法 | 積算資料公表価格版

- 2025-10-29

- 特集 「いい建築」をつくる材料と工法 | 積算資料公表価格版

- 2025-10-29

- 特集 「いい建築」をつくる材料と工法 | 積算資料公表価格版

- 2025-10-29

- 特集 「いい建築」をつくる材料と工法 | 積算資料公表価格版

- 2025-10-24

- 特集 「いい建築」をつくる材料と工法 | 積算資料公表価格版