はじめに

平成26年7月の道路法改正により道路橋のみならず横断歩道橋の定期点検も義務化され、令和元年度から2巡目の定期点検を進めているところである。

高度経済成長期に建設された多くの横断歩道橋は、老朽化が進み、著しく損傷しているものも確認されている。

利用者への被害防止はもとより、横断歩道橋下を通過する車両や第三者への被害防止も喫緊の課題であるが、抜本的な解決には至っていない。

そこで、関東地方整備局(以下、関東地整)では、このような現状の改善を図るべく「歩道橋の改良復旧(リノベーション)のための補修補強ガイドライン(以下、ガイドライン)」を策定し、戦略的な維持管理に向けて運用を開始したことを報告するものである。

1.ガイドライン策定の経緯

1-1関東地整が管理する横断歩道橋の現状

関東地整が現在管理する約1、300橋の特徴として約9割が鋼橋であり、定期点検(1巡目)の結果では、約3割にあたる約370橋が健全性Ⅲと診断されている。

これらの横断歩道橋の特徴的な損傷に、写真-1の利用者や第三者被害に直結する床版等の腐食による欠損が挙げられ、平成26年頃から顕在化している。

平成29年度には主桁と階段桁との接続部のフックが腐食により破断した不具合(写真-2)も生じている。

1-2ガイドライン策定の背景

これらの劣化を改善するためには、床版内部の滞水や近接目視が困難な接続部の形状等を見直す必要があるが、原形復旧が基本の現行の考え方では性能を維持できないため、性能向上も含めて高耐食性の材料の採用や構造の改良等も可能な補修補強の考え方を盛り込んだガイドラインの策定に着手した。

最初に関東地整では、国土技術政策総合研究所および土木研究所の協力を仰ぎ「横断歩道橋リニューアルに係わる勉強会(以下、勉強会)」を設置した。

(1)改良復旧(リノベーション)の導入

勉強会では、補修補強の必要性の判断や、その検討にあたり、現状以前に目標として設定された性能あるいは実現していた性能に対して、何らかの原因でそれらが低下している場合に、その低下分を回復させるだけでなく、現状での不合理性の解消や副次的な性能の向上も図ることができる改良復旧(リノベーション)の概念を取り入れることとした。

(2)改良復旧(リノベーション)の試設計

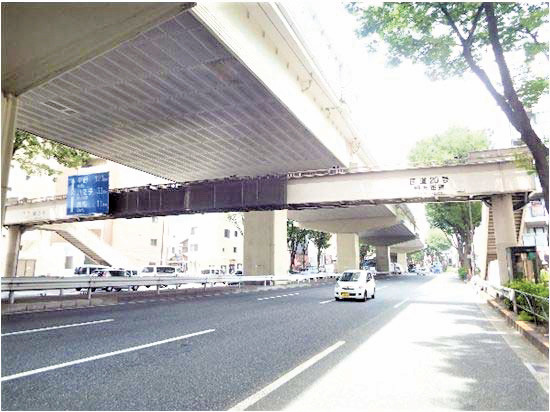

上記の確認をするには、試設計を行う必要があり、市街地の通学路上にある横断歩道橋を設定した。

検討に使用した横断歩道橋を写真-3に示す。

試 設計における確認の観点は、次の2点とした。

①床版の課題解決にあたり、従前の床版と接合方法や剛性も変わることから、更新後の床版の剛性を見込まない場合の上部構造の剛性への影響を確認する。

②耐震性能の確保の観点からレベル2地震動を作用させても橋脚が塑性化しないことを確認する。

写真-3 検討した横断歩道橋

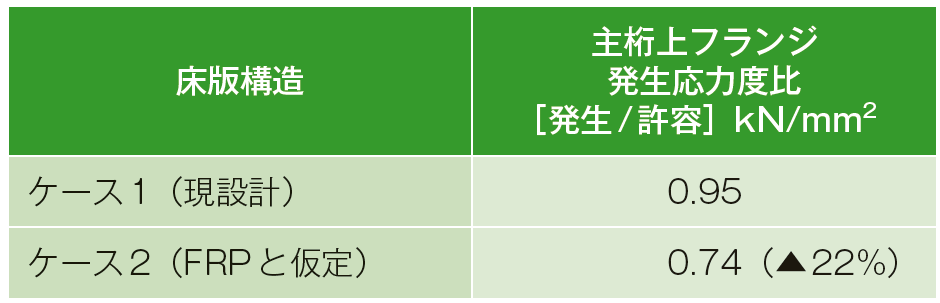

(3)試設計の結果

試設計にあたり、実施した検討の結果を表-1に示す。

今回の検討の着目は次のとおりである。

表-1 床版構造の見直しの効果

①従来設計では、非合成構造として設計されているため、床版は群集荷重を支えればよく、横断歩道橋全体の構造安全性への影響は少ないと見立てた。

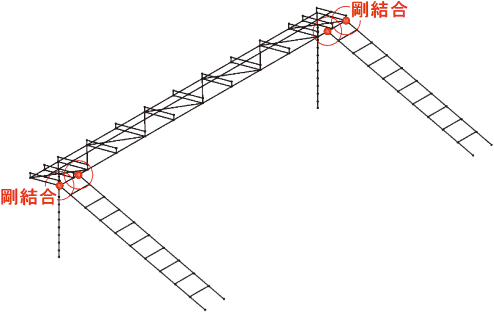

②階段桁も上部構造と見立てて、主桁と階段桁を剛結とした。

これにより階段桁が地震力を分担できて耐震設計上は有利に働き、さらに接続部のフック構造の排除により維持管理の課題も併せて解決できる。

その結果、ケース2では、許容応力度の超過は見られず逆に床版の軽量化の効果を確認できた。

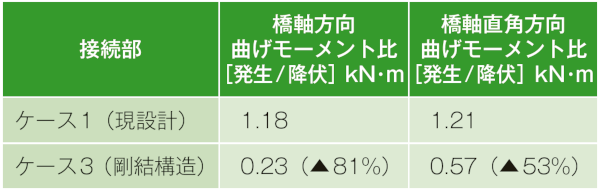

次に橋脚基部の曲げモーメント比を指標として比較するためケース3とケース1を比較した。

具体には接続部の見直しにより、横断歩道橋全体が階段桁も含めてラーメン構造とすることで剛性の向上効果を図-1に示す格子モデルの動的解析にて確認した。

その結果、表-2に示すとおり接続部を剛結にすると耐震性の向上が図られる見通しを得た。

試設計により、耐久性上の弱点の改善として床版構造の見直しによる高耐久化と軽量化、主桁と階段桁の接続部を剛結構造へ見直しによる耐震性能の向上などの改良復旧(リノベーション)による修繕に効果があることを確認できた。

図-1 格子解析モデル

表-2 接続部の見直しによる効果

2.ガイドラインの策定

2-1ガイドライン策定の体制

ガイドラインを策定する体制にあたり、令和元年度に「横断歩道橋リニューアル検討委員会(委員長:村越潤東京都立大学教授)」を設立して、ガイドライン策定に向けて意見や助言をいただいている。

2-2ガイドラインの構成

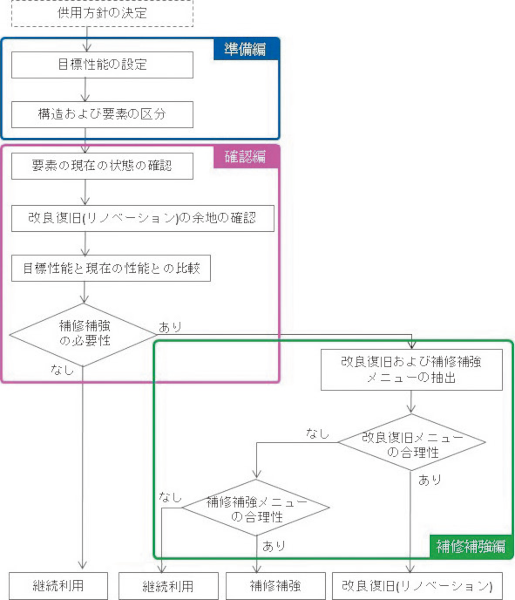

図-2にガイドラインの構成とフローを示す。

ガイドラインは3つの編から構成されており、準備編では目標とする性能とそれらを満足する状態を定めている。

設定した目標に対して確認編にて各要素と各構造における性能を確認することとしている。

その結果により補修補強編にて措置のための対策メニューの抽出を行う。

改良復旧(リノベーション)は、現状からの性能向上を目的に行うことから、初期コストが高くなる傾向にあるため、横断歩道橋の供用期間にわたるLCCの試算結果も踏まえて合理的であることを確認して採用するフローとなっている。

また、ガイドラインには『改良復旧(リノベーション)』が新たな概念のため、検討のプロセスおよび設計例も示している。

加えて、ガイドラインの運用にあたり重要となる改良復旧(リノベーション)の『余地(適用の可能性)を確認する』ことを明確に記している。

図-2 ガイドラインの構成とフロー

3.ガイドラインの試行

ガイドラインの策定作業と並行して、管内にて発生したあて板(写真-4)が落下した事例の床版の補修にあたりガイドラインの思想を適用し改良復旧(リノベーション)の余地を見い出して、試行した。

具体には、再発防止を目的に耐久性の向上や不可視部を解消して維持管理の確実性を向上させるために高耐食性材(FRP)を使用した床版の採用を検討した。

その結果、ライフサイクルコストの低減に加えて、材料の見直しによる軽量化により耐震性も向上したので、高耐食性材の床版の採用が合理的であることを確認できた。

耐久性に優れた軽量床版を採用した横断歩道橋への施工状況を写真-5に示す。

4.戦略的な維持管理を見据えた今後の展開

ガイドラインは、令和4年6月28日より関東地整にて運用を開始したところである。

ガイドラインの適用により現在の横断歩道橋における構造や維持管理における不合理さを解消して、維持管理の確実性と容易さを向上することにより、将来にわたり省力化や長寿命化が図られ、かつ耐震性能の確保により防災施設として明確に位置付けることが可能となる。

そのためにも実務者の道路管理者がガイドラインを適切に解釈している必要がある。

その一方で、ガイドラインの適切な運用にあたっては、通学路指定等の横断歩道橋ごとに置かれている現状や地域防災計画等の取り巻く環境を精査し、各々に求められる機能や性能を明確にして、要求に応えるための修繕計画を改良復旧(リノベーション)による合理的な性能向上も視野に入れて策定する等、横断歩道橋の維持管理を戦略的に進める必要がある。

なお、関東地整では策定したガイドラインが適切に解釈されるための説明会の開催や適切に運用が図られるように横断歩道橋リニューアル検討委員会による定期的なフォローアップも計画している。

【出典】

積算資料公表価格版2023年4月号

最終更新日:2023-06-23

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版