- 2023-08-14

- 積算資料

バラックのアーティスト

今年は関東大震災から100年に当たる。

当時のことを建築史家として振り返ると、さまざまなことが、震災直後から昭和3年の復興終了までの間に連続して起きている。

まず、直後に目立つ動きをしたのは今 和次郎だった。

それまで農村地帯をフィールドとする民家研究の開拓者として認められていたのに、一転、焼け跡に飛び出して二つのことを始めた。

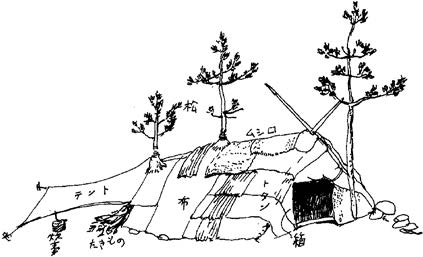

一つは、焼け跡に出現した仮小屋の観察で、ありあわせの焼けトタンや焼け残りの棒杭を使って手作りされた原始的建築に建築行為の始原状態を認め、詩的な言葉と巧みなスケッチを残した。

もう一つ今がしたのは“バラック装飾社”の活動で、ペンキ缶を手に梯子を肩に焼け跡を走り回り、「バラックを美しくする仕事一切─商店、工場、レストラン、カフェ、住宅、諸会社その他の建物内外の装飾」(撒いたビラ)をやろうとしたが、実際に引き合いのあったのは商店とカフェだけだった。

こうした積極的な表現活動は、その後、今日まで含めて大災害の中では現れておらず、関東大震災に固有な現象として一考に値しよう。

区画整理は四苦八苦

今の私的な表現活動とは別に、もちろん政府は震災復興計画にすぐとりかかり、具体的には区画整理を復興の根幹に据えることとし、二つのことをした。

一つは、全国各地で農地の耕地整理に従事する技術者を東京に呼び寄せ、農地の代わりに都市の土地の整理を託す。

農地も都市の土地も所有者の利害は錯綜し、位置と面積(増えることはなく減る)に手を付けるのは困難を極め、当然、中小の土地所有はむろん大土地所有者からなる国会貴族院での反対は大きい。

あまりの反対に内務省の責任者の池田宏は断念しかけるが、東大教授と兼任で一緒に復興計画を支えていた建築家の佐野利器の決意は固く、決行している。

かくして耕地整備の方法を都市に転用することが決まり、区分ごとに土地所有者全員が集まって区画整理組合を作る。

ここまでは行政的仕事になるが、この先は都市と建築関係者の出番となり、道路や水路や公園の位置を決め、学校や病院や区役所など公共施設の敷地を画し、この区画図は公表され、新しい東京の姿がここに確定する。

姿は確定しても、地図上に描かれた姿を現実化するには、二つの難問を克服しなければならない。

一つは、道路に囲まれた区画ごとに土地所有者が集まって結成された区画整理組合における全員一致の同意で、全員の土地は減るし(減歩)、形状も位置も変わるから、不公平があってはならない。

“全員が少しずつ損することで全体としての利益を上げる”という土地整理の精神を実現するためには、位置と面積に関わる利害を客観的、合理的に明示する計算式が必要となり、東京帝大数学科出身の建築家の矢部貞吉が考案している。

この計算式に従い、利害調整がなされ、さいわい一つの組合を除いて同意に達した。

もちろん、放っておけばいつ同意に到るか分からないから、期限を限り、それまでに同意しない区画は旧来の、というより焼け跡のままとして公的資金の投入はしないとの方針が同意を促進している。

もう一つの難題は、焼け跡の現状の把握。

震災後すぐに仮小屋が建ち、しばらくすると材料も一応のバラック建築に作り替えられるが、区画整理に当たり、何万という数のバラック建築を一気に壊して建て替えるのは不可能だから、旧区画の旧位置に建つバラック建築を新区画の新位置に曳家することになった。

旧区画と新区画は大きくは変わらないが、それでも何万棟かを少しの距離でも曳家するのは、ジグソーパズルに似る。

ジグソーパズルを解いたのは航空測量の威力だった。

まだ試験段階にあった航空測量を陸軍航空隊が実行し、その航空写真に従って建築家が各バラック建築の位置と形状を地図の上に落とし、区画ごとの曳家計画を決め、実行した。

マンサード形式の建築看板

政界と社会に激震を走らせた区画整理が終わった後、曳家されたバラックを本建築に建て替える段階に入り、ここで初めて市街地建築法(現建築基準法の前身)の適用が始まる。

ポイントは防火で、銀座や日本橋や丸の内などのごく一部の大通り沿いは鉄筋コンクリートか鉄骨の防火建築しか許されないが、その周囲のほとんどの中小の通り沿いは、木造の準防火も可能となる。

もちろん、政府は防火建築を選ぶよう、超低利の特別融資の制度を作り、渋沢栄一をトップに宣伝に努めるが、申し出る者はごくわずか。

結局、木造都市東京を火の海と化した旧町のほとんどの建物は、木造二階建ての準防火として再建されている。

およそ50年前、戦前の建物の実態を知るべく、“東京建築探偵団”を結成して東京の街を歩いたとき、神田をひと歩きしてこうした木造二階建ての準防火の商店建築に出会い、建築的な面白さに視覚を揺さぶられ、これを

「看板建築」

と名付けた。

それらの多くは取り壊されて消えたが、一部は“江戸東京たてもの園”に移されて今も見ることができる。

今回は、震災百周年記念の「その1」としてこの看板建築を紹介しよう。

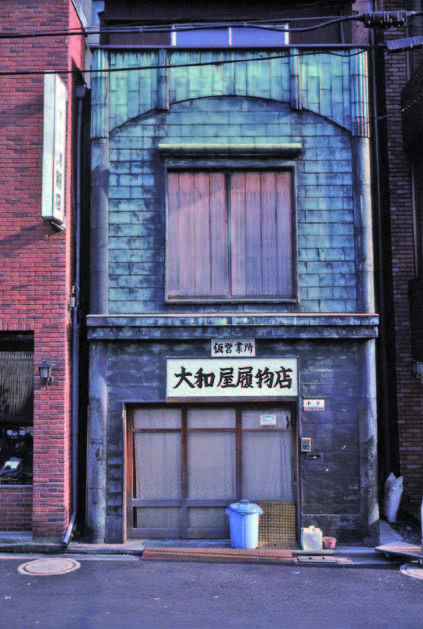

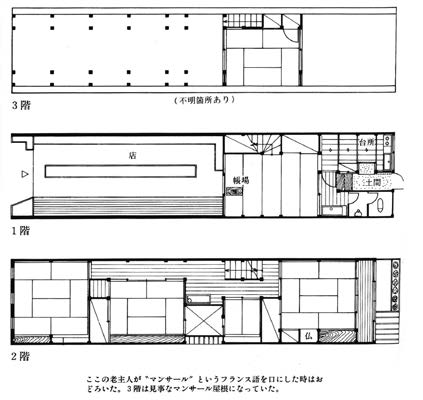

建築の具体的特徴として、まず木造二階建てながらマンサード屋根の形式を採り、屋根裏も部屋として利用している。

震災の数年前に制定された市街地建築物法では木造は二階に決まっていたが、震災復興に当たり、戦前、建築法規を司っていた東京警視庁の担当建築家野田俊彦が「マンサード形式なら」と許している。

かくして、フランスの宮廷建築家マンサールがルーブル宮殿のために考案した屋根形式が神田の下町に移入されることとなった。

伝統の木造技術で作られた屋根裏部屋付木造二階建ての正面こそ特徴的で、旧来の町屋形式のように軒を出さず平面化し、その平面を準防火の規定に従い銅板、タイル、スレート、モルタルで覆うばかりか、さまざまな造形を投入して商店らしく賑やかに装う。

とりわけ目を引くのは銅板の仕上げで、ただ平らに張るのではなく、麻の葉、青海波、網代、亀甲、竹などのような江戸小紋の装飾を折り出し、青海波に千鳥を散らしたりする。

もしこの銅板の細工がなければ、私は看板建築を世に出そうとは思わなかったにちがいない。

中の作りも特徴的で、一階の前半分を占める店は土足の洋風とし、奥の帳場や茶の間や台所、風呂は板張りか畳の伝統の商家のまま。

二階は畳敷きの和室。

建物全体を見ると、正面ファサードと店は洋風、生活部分は和風と使い分けている。

そのように使い分けることで、震災復興期には不可欠となる町屋レヴェルでの近代化、西洋化に対応したのだった。

建築探偵による準防火の見識とは

さて最後に、なぜ市街地建築物法は、看板建築を生み落とすこととなる準防火のような中途半端な日本独自の防火策を許したのかについて、建築史家として答えておこう。

準防火を決めた建築家の内田祥三は、大火の本場深川で育ち子供のころから「火事をドッサリ」(内田の弁)見て、木造建築の燃え方について次の識見を得ていた。

①火は軒から軒へと燃え移る。

②軒をはじめ壁も金属板やモルタルなどの不燃物でカバーされていると外から火がつきにくい。

③不燃物でカバーされた木造は、中から出火しても、隣には移りにくい。

大勢が犠牲になる大火を防ぎ、延焼スピードを遅らせ、その間に人は逃げることができる─という内田が決めた準防火は、木造住宅を不可欠とする日本にふさわしく、だから今も生き続けているのは、郊外の住宅地を歩いてみればすぐ分る。

著者 藤森 照信(ふじもり てるのぶ)

1946年長野県生まれ。

東京大学大学院博士課程修了。専攻は、近代建築、都市計画史。

東京大学生産技術研究所教授・工学院大学教授を経て、現在、工学院大学特任教授、東京大学名誉教授。

全国各地で近代建築の調査、研 究にあたる。

2016年7月に東京都江戸東京博物館の館長に就任。

建築家 の作品として、〈神長官守矢史料館〉〈タンポポハウス〉〈ニラハウス〉〈秋野不矩美術館〉〈多治見市モザイクタイルミュージアム〉など。

著書に、『藤森照信の建築探偵放浪記~風の向くまま気の向くまま~』(経済調査会)、『アール・デコの館』『建築探偵の冒険・東京篇』(以上ちくま文庫)、『近代日本の洋風建築 開化篇』『同 栄華篇』(以上筑摩書房)、『銀座建築探訪』(白揚社)など多数。

2020年〈ラ コリーナ近江八幡 草屋根〉で日本芸術院賞を受賞。

【出典】

積算資料2023年6月号

最終更新日:2024-03-25

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-26

- 積算資料

- 2026-01-05

- 積算資料

- 2025-12-22

- 積算資料

- 2025-12-01

- 積算資料

- 2025-11-25

- 積算資料

- 2025-11-05

- 積算資料

- 2025-10-27

- 積算資料

- 2025-10-20

- 積算資料