- 2015-07-06

- 積算資料

1.はじめに

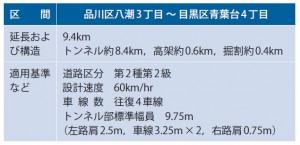

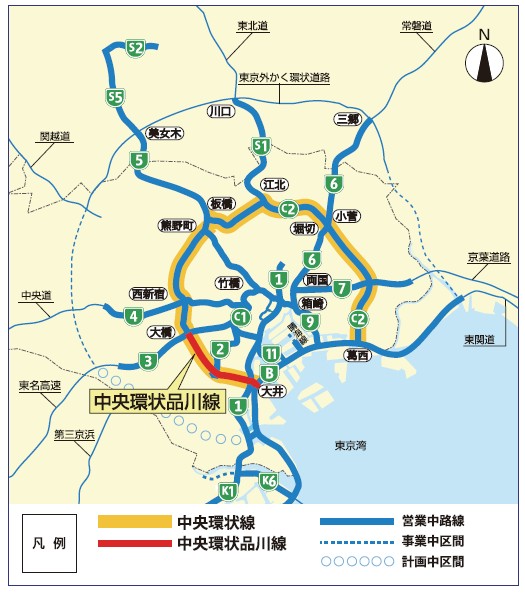

首都高速中央環状線は、都心から半径約8kmの位置で整備される総延長約47kmの第2種第2級の自動車専用道路であり、

首都圏中央連絡自動車道(圏央道)、東京外かく環状道路(外環道)と一体となって、

首都圏の幹線道路の骨格となる道路ネットワークを形成する。

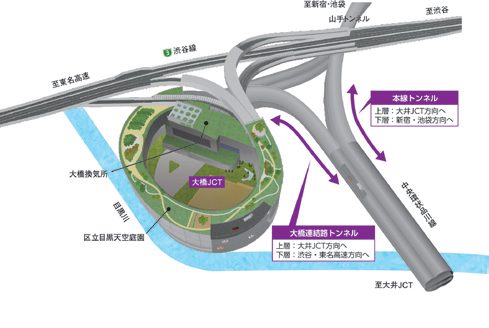

中央環状品川線(以下、品川線)は中央環状線の南側に位置し、

高速湾岸線大井ジャンクション(以下、JCT)から分岐したのちに中央環状新宿線(以下、新宿線)大橋JCTをつなぐ

延長9.4kmの中央環状線最後の整備区間である(表-1、図-1)。

主たる構造を橋梁形式で整備された葛西JCTから熊野町JCTまでの区間に対して、品川線を含む南西の区間は、

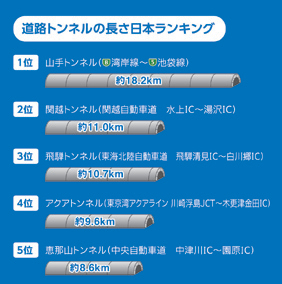

騒音や振動を抑制するなど周辺環境への配慮から全体の約9割がトンネル構造で事業化され、“山手トンネル”と呼称される。

山手トンネルの延長は約18.2kmになり、新宿線に続く品川線の完成により、

関越トンネルを抜き国内最長の道路トンネルになる(図-2)。

今回、平成27年3月7日の品川線の供用により、中央環状線は全線開通となり、

首都圏3環状道路(圏央道、外環道、中央環状線)の中で初めて完成する連続した1本のリングになる。

本稿は、品川線の事業概要として、整備効果、事業スキーム、計画、構造など建設の特徴を報告する。

2.整備効果

品川線開通により以下の効果が期待される。

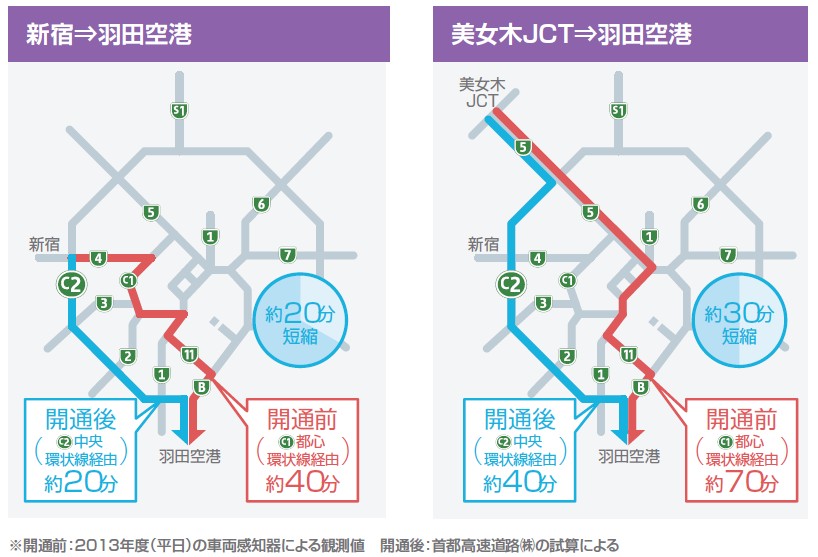

羽田空港へのアクセス向上

例えば、新宿から羽田空港までの所要時間は、開通までの40分が、品川線の利用により20分となり、約20分の短縮となる(図-3)。

通過交通の迂回・分散

中央環状線より内側の1日あたりの渋滞・混雑量が約40%減少するなど、首都高速道路ネットワークの利用効率の向上が見込まれる。

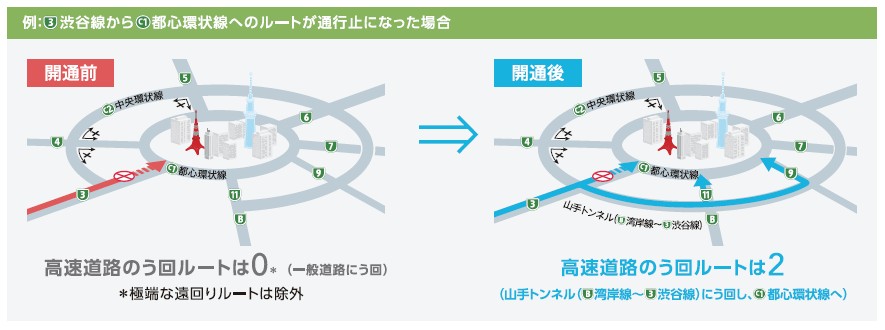

防災ネットワークの強化

迂回路の確保が容易になり、所要時間のロスを減らせることや、緊急輸送路としてのネットワークがより強固になることで、

災害発生時の安全・安心につながる効果が見込める(図-4)。

湾岸部のアクセス向上

東京・横浜・千葉の結び付きが強くなり、

湾岸線の沿線にあるレジャー施設や商業施設も加え相互に日帰り観光ができるエリアが増加する。

効果的な物流ネットワークが実現

湾岸エリアは大型コンテナ船が発着する国際貿易港があり、ここを通過する大量の国際標準コンテナは、

一般道を通らずに中央道・東名高速エリアなどへ輸送が可能となる。

CO2排出量削減

渋滞によるノロノロ運転がなくなるとともに、混雑する幹線街路(山手通り、環七通り、環八通りなど)からの交通転換が進めば、

幹線街路の交通がスムーズに流れるようになり環境改善につながる。

3.事業スキーム

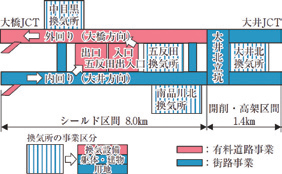

品川線は、東京都内の渋滞対策や環境改善などに大きな効果が期待されることから、

東京都の街路事業と首都高速道路(株)(以下、首都高)の有料道路事業により共同で建設が進められた。

街路事業者として、東京都は起点の大井JCT、大井北立坑までの南側本線を始め、内回り本線トンネル、換気所本体を建設した。

外回り本線トンネル、五反田出入口、大橋JCT、地上避難出口、機械・電気設備、舗装などは首都高が有料道路事業で建設し、

完成後は首都高速道路として首都高が両者の構造物を管理する。

横連絡坑やUターン路は、南北に分けてそれぞれが建設した(図-5)。

建設に当たり、両者において積極的に技術提案を受け入れる契約方式が行われ、多数の新技術が採用された。

両者の緊密な情報共有と連携により、計画・設計・施工の各段階において効率的に建設は進められ、

ほぼ予定どおりに工事は完成するとともに、街路事業と有料道路事業を合わせ4,000億円で開始した総事業費は、

最終的に約3,100億円まで圧縮された。

4.計画・構造・施工概要

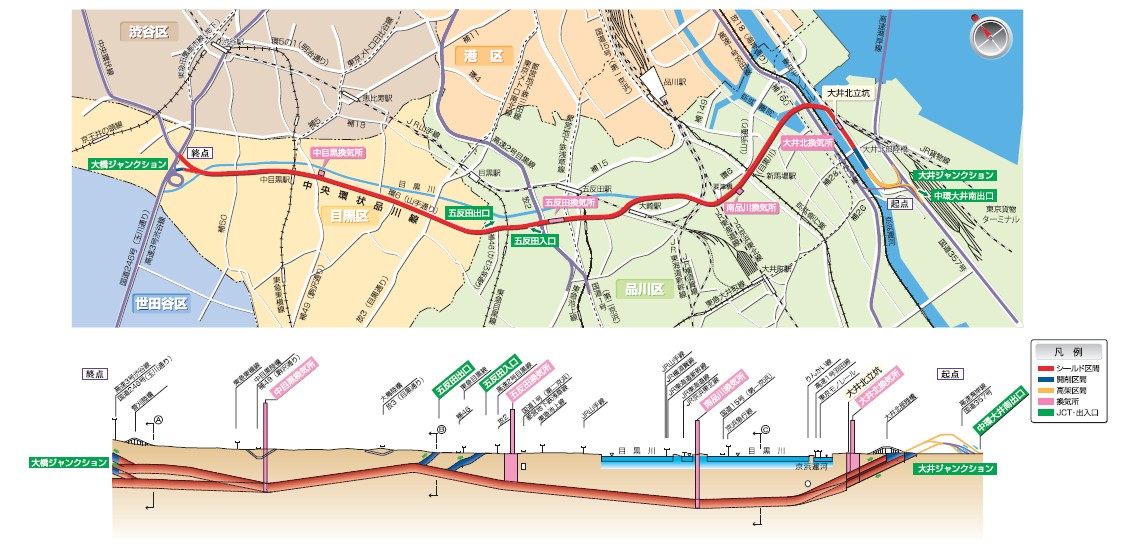

品川線は、起点である高速湾岸線の大井JCT(写真-1)を橋梁で分岐したのちに地下に入り、

終点の目黒区青葉台で同じトンネル構造の新宿線と地下でつながる(図-6)。

終点で交差する3号渋谷線には大橋JCTを介して接続する。

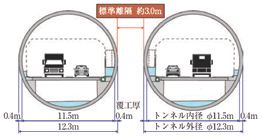

平面的に、目黒川および山手通りに沿って計画された品川線の線形は、直線区間が少なく緩やかな曲線が連続する。

大井JCTからトンネル坑口を経て目黒川に至る曲線区間は、

京浜運河の護岸基礎やりんかい線との離隔を確保するために最大約6%の縦断勾配となるが、

本線は全体的に0.3%~2%の勾配で形成される比較的フラットな線形である。

出入口は、反時計回り方向(新宿・池袋方面)へのサービスとして五反田に1カ所(五反田出入口)、

大井JCT内において横浜方面への出口1カ所(中環大井南出口)を設けている。

大橋JCTおよび大井JCTはいずれも全方向サービスである(図-7)。

都市土木の特徴として、品川線は地中を通るりんかい線、都営地下鉄浅草線、地上の京浜急行線、JR東海道新幹線、

東急池上線などの鉄道と10地点で交差するほか、供用中の首都高速2号目黒線や山手通りの陸橋基礎など、

多数の地下構造物と近接する。

縦断的にトンネルが地表面に一番近づくのは五反田出口付近で土被りは約15m、

最深部は南品川換気所付近で道路走行面は地上から約55mの深さになる。

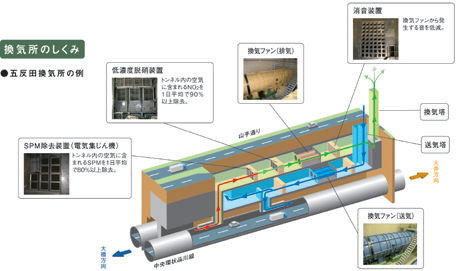

換気所は大井北・南品川・五反田・中目黒にあり、五反田換気所を除く3カ所の換気所地下部は、

ニューマチックケーソンで施工された。

換気方式は、横流換気方式を採用した新宿線と接続する大橋JCT付近を除き縦流換気方式を採用し、

本線を含めて坑口は集中排気を行い排気ガスの漏れ出しを防いでいる(図-8)。

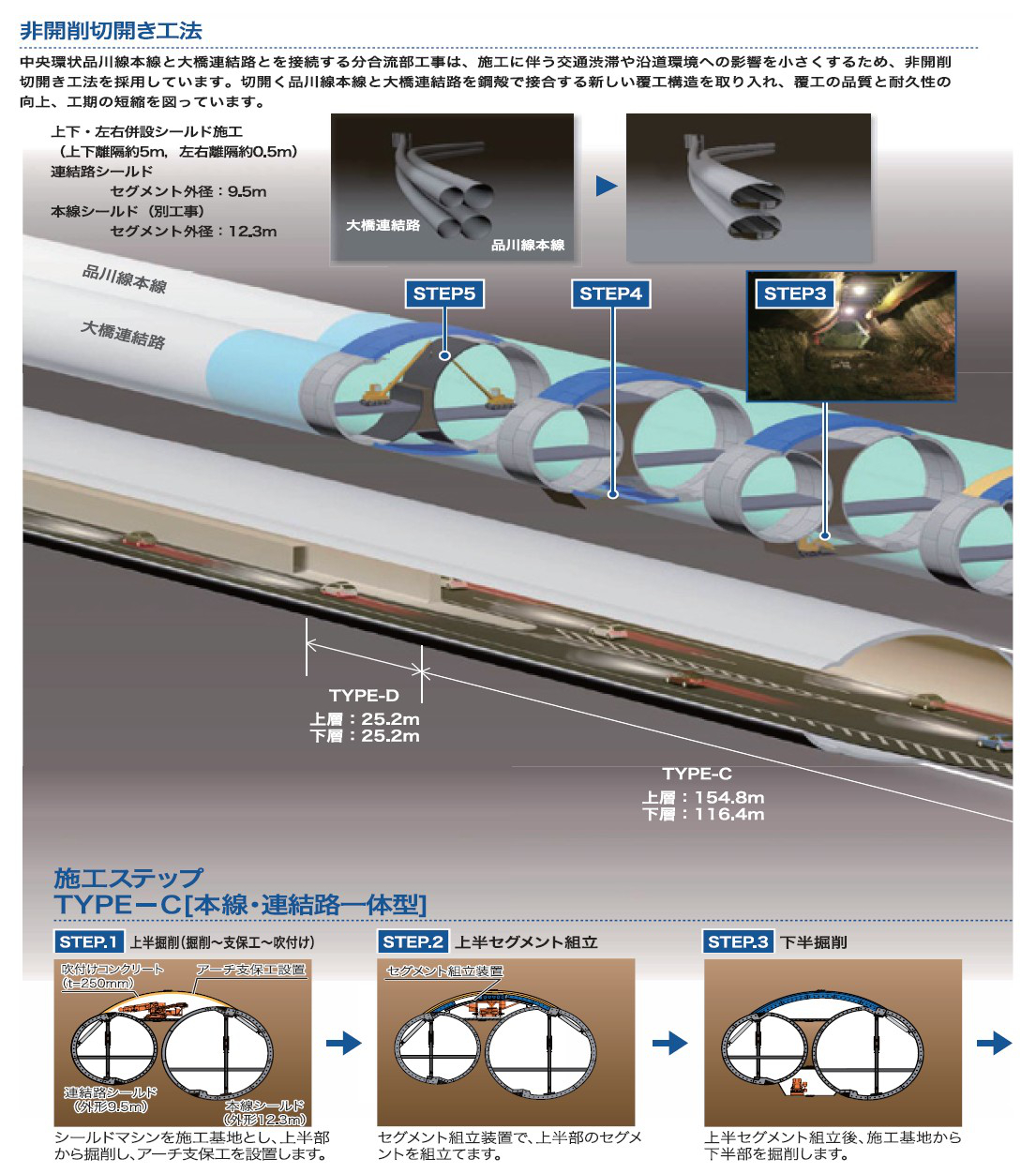

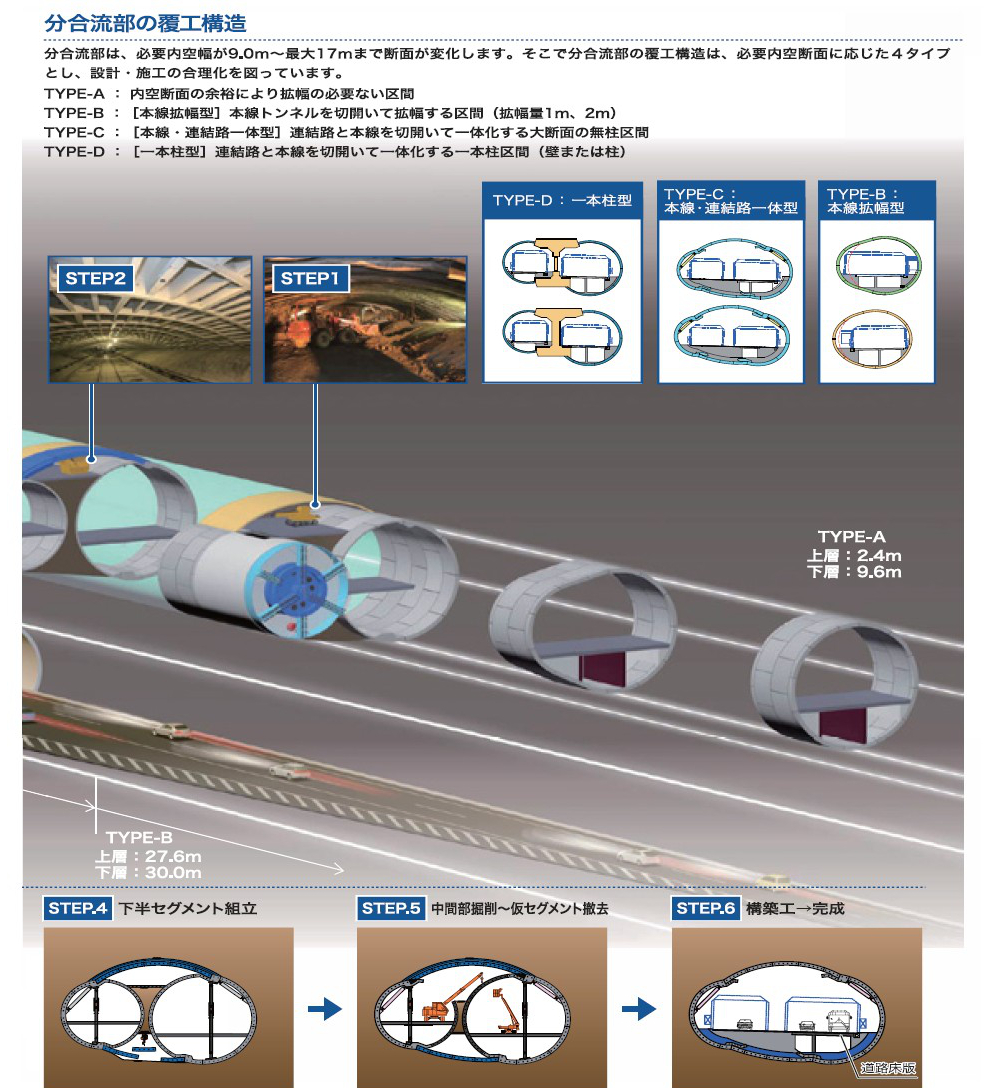

施工方法は、シールド工法による長距離掘進とシールド切開き工法を柱として組み立てた。

シールド切開き工法とは、

●シールド完成後に分合流部を構築できる

●必要最小限の掘削で目的物を造ることが可能

●シールドと土留め作業を並行して行えるため、工程ロスが少ない

などの特長があり、そのほかにも工事に伴う騒音・振動などの沿道環境への影響や街路交通や地下ライフラインへ与える影響が少なく、

関係者とのトラブルによる工程遅延や事業費増嵩のリスクを抑えることもできる。

大井北立坑から大橋JCTまで約8kmの双設トンネルをそれぞれ1基のシールドマシンで掘進し、

シールドの通過点にある五反田出入口と大橋地下JCTをシールド切開き工法で施工した(写真-2、図-9)。

シールドの終点から先の新宿線として既に供用されている北側約200mのシールド区間(大橋地下JCT北側)は

当時開発されたセグメント外面に切開き接続部が埋め込まれたセグメントを利用して、

供用中の首都高速道路を交通規制することなく営業中のシールドトンネルを切り開いて分合流部を構築した(図-10)。

中央環状線山手トンネル(高速湾岸線~3号渋谷線)-中央環状品川線-の開通《前編》

中央環状線山手トンネル(高速湾岸線~3号渋谷線)-中央環状品川線-の開通《後編》

【出典】

月刊積算資料2015年4月号

最終更新日:2024-10-30

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-26

- 積算資料

- 2026-01-05

- 積算資料

- 2025-12-22

- 積算資料

- 2025-12-01

- 積算資料

- 2025-11-25

- 積算資料

- 2025-11-05

- 積算資料

- 2025-10-27

- 積算資料

- 2025-10-20

- 積算資料