はじめに

2016年4月に「ICTの全面的な活用(ICT土工)」などの施策を建設現場に導入することにより起工測量~納品までのプロセスにさまざまなICTを活用することで建設生産システム全体の生産性向上を図り、魅力ある建設現場を目指す取組みとして、国土交通省より「i-Construction」が発表され推進されている。

一般社団法人日本建設機械レンタル協会は、建設機械レンタル会社を中心に構成され、建設機械器具賃貸事業に関する調査・研究を行うとともに、建設機械器具の技術開発を促進し、もってわが国の建設産業と建設機械器具賃貸業の健全な発展を担っている。

本稿では、「i-Construction」の発表から9年が経過し、2024年、新たに公表された「i-Construction2.0」に関する建設機械メーカーおよび建設機械レンタル会社の取組みについて紹介する。

1. 建設機械レンタル会社および建設機械メーカーのICT施工への取組み

i-Constructionの着手以降、各建設機械レンタル会社は、ICT建設機械の提供はもとより、3D設計データの作成やローカライゼーションなどのICT施工を実施するための環境を整える現場サポートを実施してきた。

また、建設機械レンタル会社として自社の敷地内にICT建設機械を体感してもらうためのデモンストレーションエリア(写真- 1)を設け、更に自社ホームページにて、ICT施工の有用性を伝えるため導入事例などを用いて発信し、普及拡大に向け積極的な活動を行っている。

また、建設機械メーカーも、マシンコントロール機能だけでなく、それらに使用しているセンサーなどを活用して、次に示す優れた機能を搭載し、より利便性や安全性を向上させたICT建設機械(写真- 2)の提供を行っている。

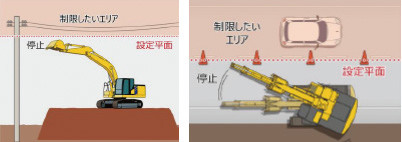

①ジオフェンス機能

この機能は、建設機械が施工する高さ、深さ、前方、後方、側面の作業制限をデジタル空間上に設定することで、建設機械が制限範囲に近づくと自動で停止することで、事故を未然に防止することができ、安心して作業ができる(図- 1)。

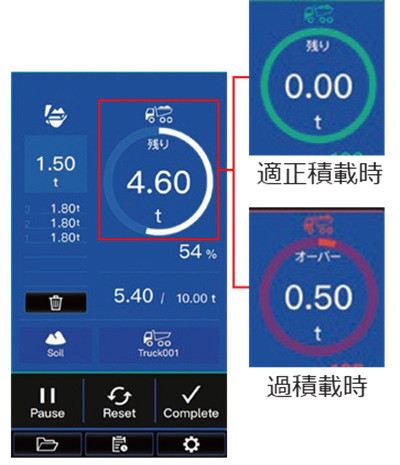

②ペイロード

車両に搭載されたモニターにリアルタイムでバケット内の積載量とダンプの積載量が表示されるので、オペレーターは、残り積載量を確認しながら作業ができる(図- 2)。

2. ICT施工の普及状況

官民双方の活動によりICT施工の普及が進み、国発注の公共工事においては、i-Constructionの当初年度(2016年度) において36%であったICT施工実施率は、2023年度では87%と広い範囲で普及が進んでいる。

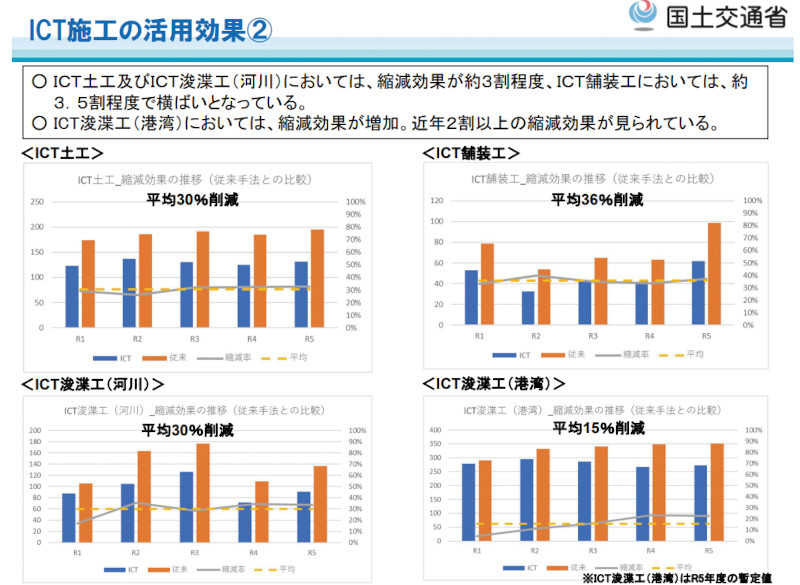

また、ICT施工の活用効果についても、土工および河川浚渫工で、約3割の縮減効果が確認された(図- 3)。

これにより、2025年度より、国発注の公共工事においては、「土工(作業土工(床堀)は除く)」および「河川浚渫工」のICT施工が原則化された。

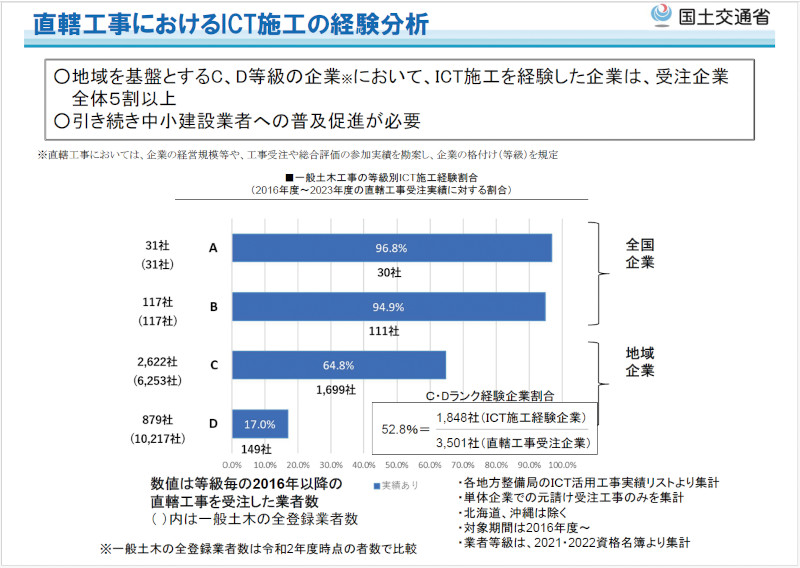

一方、都道府県・政令市における実施状況では、2023年度でも23%に留まっており、これは地域を地盤とする中小企業(Cランク、Dランク)はICT施工の経験割合(図- 4)の低いことが要因と考えられる。

現状、全国企業と地域企業との間にICT普及の格差が顕著であり、中小企業へのICT普及拡大が急務となっている。

3. i-Construction2.0の発表と取組み

2016年の「i-Construction」の発表以降、社会資本整備をめぐる状況は大きく変化しており、労働人口の減少、自然災害の激甚化・頻発化、高度成長期以降に集中的に建設されたインフラの老朽化が大きな問題となっている。

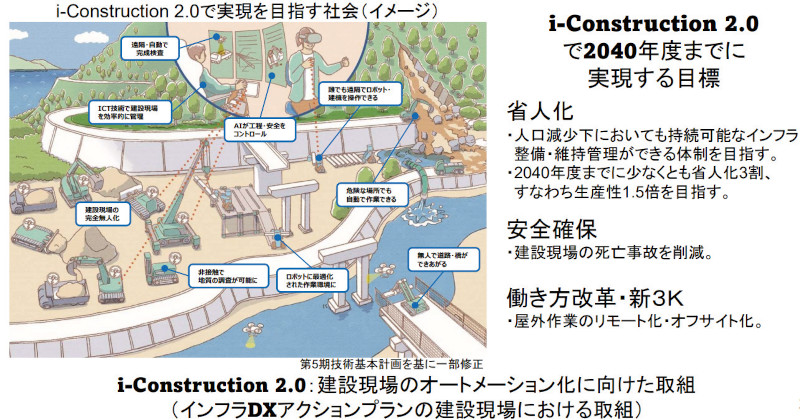

国民生活や経済活動の基盤となるインフラの整備・維持管理を将来にわたり、持続的に実施していくことが必要なことから、国土交通省は「i-Construction」の取組みを加速し、建設現場における省人化対策に取り組むため、国土交通省の新たな建設現場の生産性向上の取組みとして「i-Construction2.0」を発表した(図- 5)。

「i-Construction2.0」では、デジタル技術を最大限活用し、「施工のオートメーション化」、「データ連携のオートメーション化」、「施工管理のオートメーション化」を3本の柱として、建設現場のあらゆる生産プロセスのオートメーション化に取り組み、今よりも少ない人数で安全に、できる限り屋内など快適な環境で働く生産性の高い建設現場の実現を目指している。

具体的には2023年度を基準に、2040年度までに建設現場の省人化を少なくとも3割、すなわち生産性を1.5倍以上に向上することを目指す取組みである。

4. 施工のオートメーション化へ繋がる技術

建設機械メーカーおよび建設機械レンタル会社として、建設機械が大きく関わる「施工のオートメーション化」に関係する技術について紹介する。

施工のオートメーション化は、建設現場をデジタル化・見える化し、建設現場の作業効率の向上を目指すとともに、現場取得データを建設機械にフィードバックするなど、双方向のリアルタイムデータを活用し、施工の自動化に向けた取組みである。

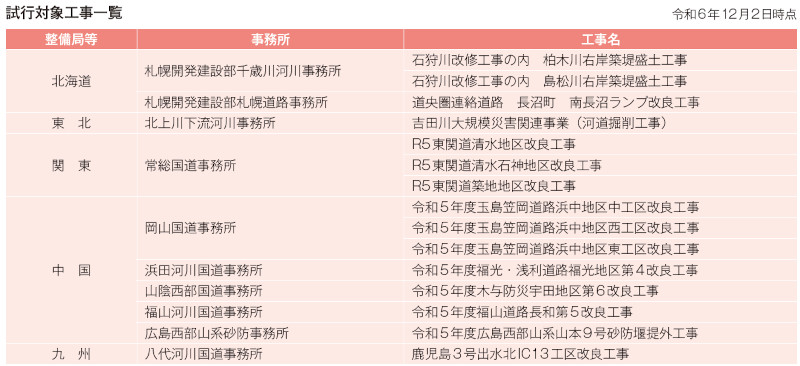

2024年度に国土交通省では、「①建設現場の自動施工の環境整備」、「②遠隔施工技術の普及促進」、「③施工データ集約・活用のための基盤整備」、「④ ICT施工の原則化」の取組みを実施したところである。

遠隔施工技術は、1991年に発生した雲仙普賢岳の噴火災害をきっかけに開発・実用化された技術で、映像技術や通信技術の発達により、人の立ち入りが困難な災害復旧の現場から通常の工事現場への導入に向け、安全ルールの整備などの普及促進が進んでいる。

[例1] 各建設機械メーカーでは、遠隔施工技術の普及に向けて国際・建設測量展(CSPI‐ EXPO2023、CSPI‐EXPO2024)等にて、独自の遠隔操作システムを出展している(写真- 3)。

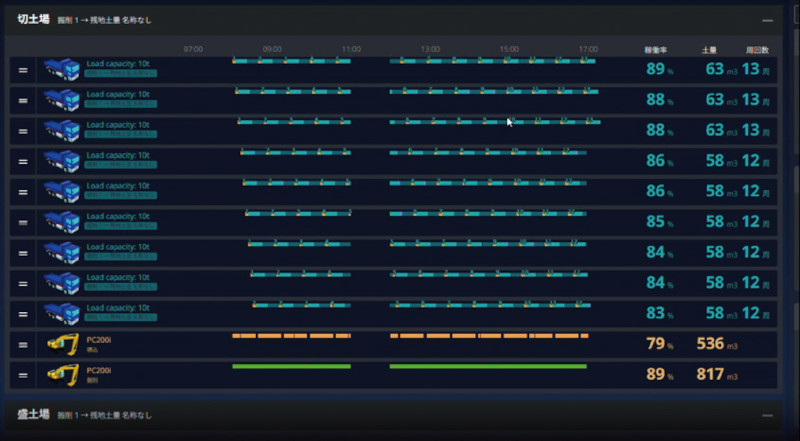

施工データ集約・活用のための基盤整備では、 2023年3月にICT導入協議会が掲げた「ICT施工StageⅡ」において、建設現場における建設機械などの位置情報や稼働状況、施工履歴などさまざまな情報(施工データ)をリアルタイムに集約し、建設現場のデジタル化・見える化を進めることで必要な資機材配置や作業工程などの見直しや、作業の効率化を図り、生産性向上を実現する試行を実施している(図- 6)。

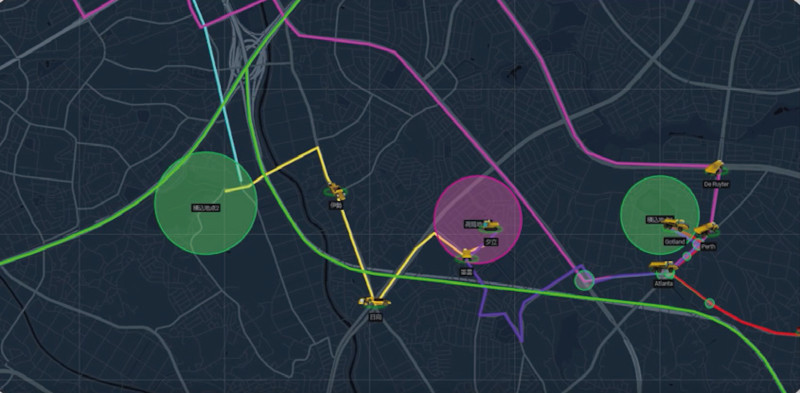

[例2]建設機械レンタル会社では、建設機械やダンプなどの車両位置情報や稼働情報をアプリでリアルタイムに収集し、デジタルで可視化することで現場のボトルネックを発見し、改善するソリューションを提供している。

建設機械やダンプトラックに、アプリをインストールしたスマートフォンを搭載するだけで、管理者は事務所にいながら位置情報や稼働状況をリアルタイムにモニタリングする動態管理システムや、さらにその情報を活用し、シミュレーションによる稼働率の分析を行い、定期的にPDCAサイクルを回すことで適切な運行管理を可能とするアプリケーションが提供されている(図- 7, 8)。

おわりに

近年の激甚化する自然災害の復旧対応や労働者不足への対応に対して、建設機械メーカー・レンタル会社はICT建設機械やさまざまなソリューションの開発を行い、提供を行っている。

しかし、問題が発生してから準備し、操作方法を学んでいては、緊急時に即応することは極めて困難である。

前もって準備し、使い込み、慣れ親しむことは非常に重要と考える。

建設機械レンタル会社では、これらを取り扱い、使い方の支援も行っているので、コストや操作スキルの習得などでお悩みの場合は、ぜひ建設機械レンタル会社を活用いただきたい。

コマツカスタマーサポート株式会社

【出典】

積算資料公表価格版2025年6月号

最終更新日:2025-07-04

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版