- 2021-01-18

- 特集 「いい建築」をつくる材料と工法 | 積算資料公表価格版

1. ガイドラインの策定に至った経緯

令和元年東日本台風(台風第19号)による大雨に伴う内水氾濫により,高層マンションの地下に設置されていた高圧受変電設備が冠水し,停電が発生したため,エレベーター,給水設備等の ライフラインが一定期間使用不能となる被害が発生した。

このような洪水等の発生時においても建築物の機能継続(居住継続及び使用継続)を確保するためには,洪水等による浸水被害に備え,建築物における電気設備の浸水対策の充実を図ることが重要である。

このことから,国土交通省及び経済産業省が設置した学識経験者,関連業界団体等からなる「建築物における電気設備の浸水対策のあり方に関する検討会」(座長:中埜良昭・東京大学教授)における議論を踏まえ,令和2年6月19日に本ガイドラインを策定した。

これからガイドラインの概要を説明していくが,必要に応じ以下に掲載している本文や参考事例集,解説動画についても参照されたい。

2. ガイドラインの概要

本ガイドラインは,建築主や所有者・管理者をはじめ,建築物や電気設備の企画,設計,施工,管理・運用に携わる主体が,新築・既存の建築物について,洪水等の発生時における機能継続に向けて浸水対策を講じる際の参考となるよう,電気設備の浸水対策をとりまとめたものである。また,一定の浸水対策を講じた場合でも,想定を超える規模の洪水等が発生した場合には,電気設備の浸水被害が発生しうることから,浸水発生時にとりうる早期復旧対策等についても盛り込んでいる。

2-1 適用範囲

特別高圧受変電設備又は高圧受変電設備の設置が必要となる建築物を対象として想定しているが,その他の建築物についても,参考になるものと考えられる。

2-2 目標水準の設定

建築主や所有者・管理者は,専門技術者のサポートを受け,「設定浸水規模」及び「目標水準」を設定する

「設定浸水規模」は浸水対策を講じる際に設定する浸水規模(設定浸水深及び設定浸水継続時間)であり,以下の事項を調査し,想定される浸水深や浸水継続時間等を踏まえつつ,建築物の機能継続の必要性を勘案して設定する(例:○○cmの浸水深)。

・ 国,地方公共団体が指定・公表する浸水想定区域

・ 市町村のハザードマップ(平均して千年に一度の割合で発生する洪水を想定)

・ 地形図等の地形情報(敷地の詳細な浸水リスク等の把握)

・ 過去最大降雨,浸水実績等(比較的高い頻度で発生する洪水等)

次に,設定浸水規模に対し,機能継続に必要な浸水対策の「目標水準」を設定する(建築物内における浸水を防止する部分(例:居住エリア)の選定等)。

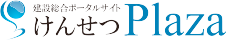

2-3 浸水リスクを低減するための具体的な取組(図-2参照)

設定した目標水準と個々の建築物の状況を踏まえ,以下の対策を総合的に講じることが重要である。なお,ガイドライン本文には,対策それぞれの概要や特徴・留意点等をまとめているので,対策を検討する際にはそちらも参照願いたい。

①浸水リスクの低い場所への電気設備の設置

設定浸水深を踏まえ,電気設備を上階に設置する対策である。設置場所を選定する際は,浸水対策だけでなく地震や火災等に対する総合的な安全性を考慮する必要がある。

②建築物内への浸水を防止する対策

建築物の外周等に「水防ライン」※を設定し,ライン上の全ての浸水経路に一体的に以下の対策を講じることで,建築物内への浸水を防止するものである。

※水防ライン:建築物への浸水を防止することを目標として設定するライン。水防ラインで囲まれた部分(水防ライン内)への浸水を防止することが重要。

なお,脱着式の止水板の設置など,洪水等の発生時における対応が必要となる対策については,物的・人的資源の活用方策について,あらかじめ関係者間での調整を行い,対応方針を共有する等,十分な準備を講じておく必要がある。

(出入口等における浸水対策)

● マウンドアップ

● 止水板,防水扉,土嚢の設置

(からぼりや換気口等の開口部における浸水対策)

● からぼりの周囲への止水板等の設置

● 換気口等の開口部の高い位置への設置 等

(排水・貯留設備における逆流・溢水対策)

● 排水設備を通じた下水道からの逆流防止措置(例:立上り部やバルブの設置)

● 貯留槽からの浸水防止措置(例:流入経路にバルブ設置,マンホールの密閉措置)

③水防ライン内において電気設備への浸水を防止する対策

水防ライン内で浸水が発生した場合を想定し,以下の対策を講じることで,電気設備への浸水を防止するものである。なお,本対策単独では浸水リスクの低減効果に一定の限界があると考えられ,上述の①,②の対策と併せて講じることが効果的と考えられる。(区画レベルでの対策)

● 防水扉の設置等による防水区画の形成

● 配管の貫通部等への止水処理材の充填

(電気設備側での対策)

● 電気設備の設置場所の嵩上げ

● 耐水性の高い電気設備の採用

(浸水量の低減に係る対策)

● 水防ライン内の雨水等を流入させる貯留槽の設置

2-4 電気設備が浸水した場合の具体的な取組

①電気設備の早期復旧のための対策

想定以上の洪水等の発生により電気設備が浸水した場合に備え,建築物の所有者・管理者,電気設備関係者は,電気設備の早期復旧のため,以下の取組についてあらかじめ検討しておくことが重要である。

(平時の取組)

● 所有者・管理者,電気設備関係者の連絡体制整備

● 設備関係図面の整備 等

(発災時・発災後の取組)

● 排水作業,清掃・点検・復旧方法の検討

● 復旧作業の実施 等

②その他の対策

非常用電源を活用する場合には,平時の適切な維持管理及び備蓄が必要である。また,建築物被害の把握,在館者の安否確認や支援を迅速に行うためには,あらかじめ役割分担等を協議し,平時から準備を行っておく必要がある。

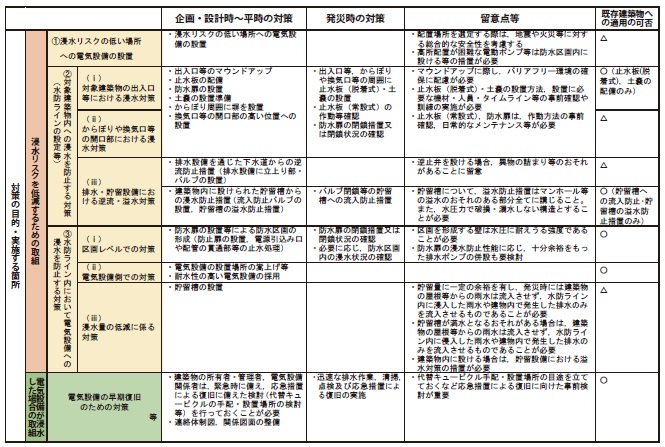

2-5 タイムラインの作成 (図-3参照)

浸水対策の取組に必要な機材・人員・時間等を踏まえ,時系列で対応内容を記載したタイムラインを作成し,関係者間で事前に確認しておくことが望ましい。

3. ガイドライン参考事例集

参考資料集において,浸水対策の事例等を多く掲載しており,その一部を紹介する。ここで紹介する事例以外も是非参照されたい。

3-1 浸水リスクの低い場所への電気設備の設置

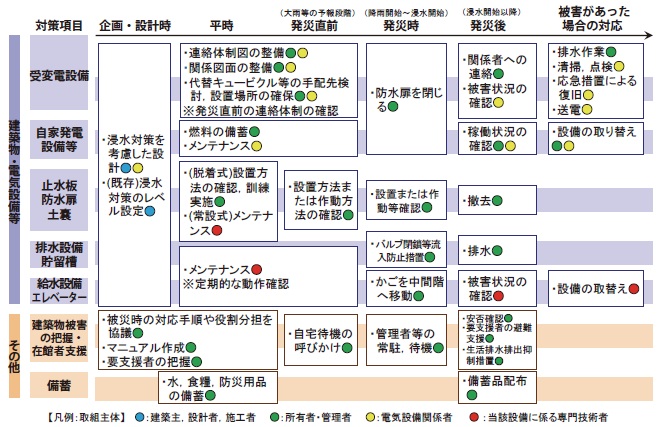

○事例 栗原工業本社ビル

2019年(平成31年)3月に竣工した,地上8階建て,免震構造の中規模オフィスビル。建物付近は,水害ハザードマップにおいて河川氾濫の際に最大で地盤面から0.3mの深さの浸水が予測されており,事業継続性を向上させるための取組の1つとして,以下のような浸水対策が実施されている。(図-4~8参照)

● 設定浸水深以上の高さに重要設備を設置高圧受変電設備,非常用発電設備などの電気設備は屋上に設置されている。また,1階の受水槽・消火水槽・雑用水槽・雨水槽に付属するポンプ類や動力盤は,床面から2.0mの高さの位置に設置されている。

● 1階床面の嵩上げ

道路から建物内部に入るまでに約0.3m,さらにエレベータホールに至る部分に約0.3mの高低差があり,1階床面の高さが地盤面よりも約0.6m高く設定されている。

4. おわりに

今後も,浸水対策の奏功事例等について情報収集していきたいと考えており,是非読者にもご協力を賜りたい。本ガイドラインが広く活用され,洪水等の発生時における建築物の機能継続に繋がることを期待する。

【出典】

積算資料公表価格版2020年11月号

最終更新日:2023-07-07

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版