- 2025-03-19

- 特集 道路の安全・安心 | 積算資料公表価格版

1. はじめに

道路法に基づく、道路橋などの主要な道路構造物の定期点検が2014(平成26)年に法定化され、5年に1度の頻度で行われてきた。

今般その2巡目が終わるタイミングに合わせて制度の見直しについて検討が行われた。

その結果、2024(令和6)年3月末に法令自体は改正せず踏襲された。

一方で、法令の適切な運用のために出されていた自治体等に対する技術的助言、制度の運用支援のために示された技術的助言の解説などの参考資料や、それらに添付された点検結果の記録様式などについては全般的に見直された1)。

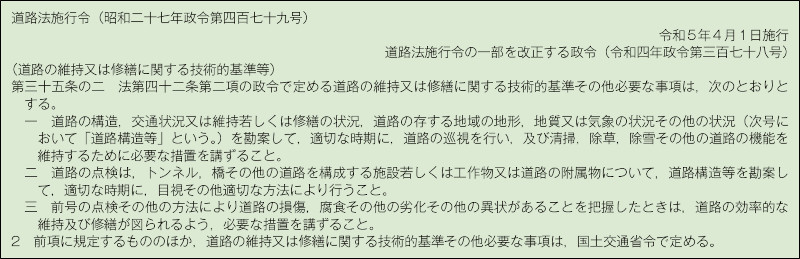

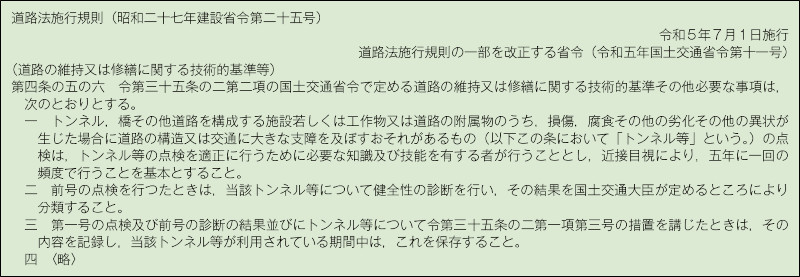

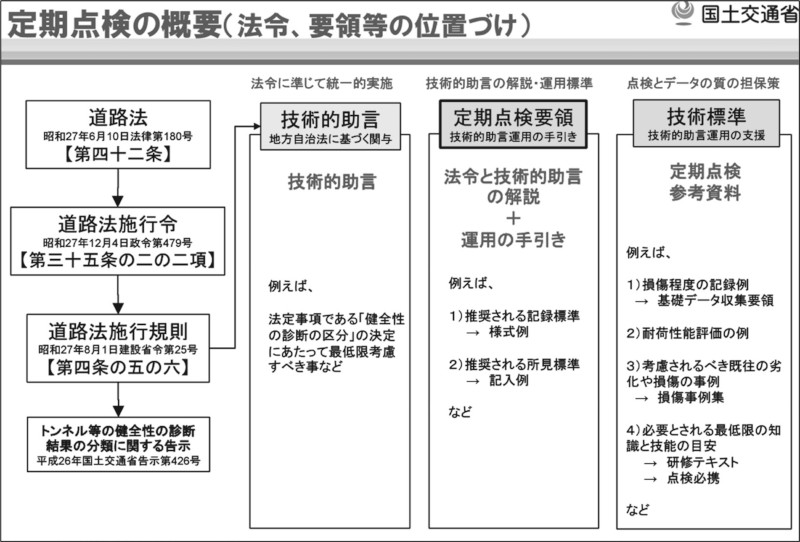

道路構造物の法定点検制度は、政令(道路法施行令第35条の2)において「トンネル、橋その他の道路を構成する施設若しくは工作物又は道路の附属物」を対象に規定されている。

そして、国からは「道路橋」、「道路トンネル」、「シェッド、大型カルバート等」、「横断歩道橋」、「門型標識等」の構造物種類ごとに地方自治法に基づいて制度の適切な運用を図るために技術的助言が出されている。

さらに、その解説などを一式の文書として取りまとめた「定期点検要領(技術的助言の解説・運用標準)」(以下、「法定点検要領」という)が種類ごとに出されている2)。

なお、技術的助言については、道路橋の法定点検要領2)(図- 1)には、「技術的助言は、地方自治法第245条の4第1項又は道路整備特別措置法第48条第1項に基づき、国が定める法令の目的を達成するために必要な最小限度のものとして、地方公共団体等に対して、事務の運営その他の事項について国が適切と認めるものを示すものです。

本要領は、道路法施行規則第4条の5の6の規定に基づいて行う定期点検の実施に関して、このような技術的助言の趣旨に則って、定期点検の目的を達成する上で道路管理者が最低限実施することが望ましいと考えられる事項を示すとともに、それらの実施にあたって参考とできる事項を解説として付記したものです」と説明されている。

「舗装」、「小規模附属物」、「道路土工構造物」についても、それぞれ道路法施行令の規定に基づいて行う点検に関する基本的な事項を定めた点検要領を国が公表しているが、点検頻度などの必須の要件や技術水準を示す技術基準までは定められていない1)。

本稿では、2024(令和6)年に同時に見直しが検討された「道路橋」、「道路トンネル」、「シェッド、大型カルバート等」、「横断歩道橋」、「門型標識等」の各構造物に対する法定点検制度について紹介する。

これらの構造物ごとには、法定点検制度の制定に至るまでの詳細な経緯、あるいは点検対象として捉えたときの構造的特徴、点検制度とも密接に関わる設計基準の整備状況などの諸事情がそれぞれ異なっている。

しかし、今般の制度見直しの内容やその背景にある課題認識、見直しの考え方などは、基本的に共通している。

そのため、本稿は、対象構造物に共通する法定点検制度の基本的内容および今般の見直しの考え方について紹介することを目的としているが、具体的な実施方法などの詳細については主に道路橋の場合を例として取り上げる。

2. 点検法制化の経緯

法定の定期点検の制度が導入された2014(平成26)年以前から、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)には「道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない」(第42条)と規定されており、当然のことながら各管理者によって点検や補修などの維持管理行為がそれぞれの方法で行われてきている。

国が管理する道路橋についても、過去から全国の地方整備局等のそれぞれを管理する機関で点検等が適宜適切に行われていたと考えられる。

そして、1988(昭和63)年に当時の建設省土木研究所によって10年に1度の近接目視を中心とした定期点検の具体的な方法が「橋梁点検要領(案)」3)(以下、「S 63直轄要領」という)として取りまとめられた後は、全国の地方整備局でこの要領に沿った統一的な方法および考え方による定期点検が進められた。

S 63直轄要領は、あくまで国が自ら管理する道路橋に対して適用する目的で出されたものである。

しかし、当時、道路橋の点検に関する全国統一的な技術基準類はなく、国以外の道路管理者の中にはS 63直轄要領に準じた方法による定期点検を実施するものが少なからずあったと考えられる。

ただし採用実態や運用の詳細は不明である。

そのような中、2000年頃になって道路橋では、 経年に従って発生し、深刻化していく劣化型の損傷が多く報告されるようになってきた4)、5)。

例えば、鋼部材における疲労損傷は、道路橋の場合、特に応力条件が厳しい箇所や溶接品質の確保が難しいといった条件がない限り発生しにくいと考えられてきたが、重交通路線の道路橋の中には構造上重要な部位でも疲労亀裂が見つかるものも出てくるようになった。

また、コンクリート部材では、海岸線に近い地域を中心に飛来塩分の影響と考えられる深刻な塩害被害が確認されたり、アルカリシリカ反応(ASR)によって橋脚の鉄筋が破断する深刻な事例も報告されるようになってきた4)。

このような状況も踏まえて、新たに建設される道路橋に対しては、2002(平成14)年に耐久性の信頼性向上を図るべく鋼部材の疲労設計の義務付けやコンクリート部材の塩害対策の強化などが設計基準6)の改定に盛り込まれた。

また、2004(平成16)年には、既設橋の高齢化の進展に伴う重大事故発生の防止や予防保全の実現を目指して、 S 63直轄要領は大幅に見直された。

新たに出された国管理の道路橋のための定期点検要領「橋梁定期点検要領(平成16年3月)」7)( 以下、「H 16直轄要領」という)では、S 63直轄要領が条件によっては許容していた遠望目視のみでの確認は原則としてできないこととされ、全ての部材への近接目視が基本とされた。

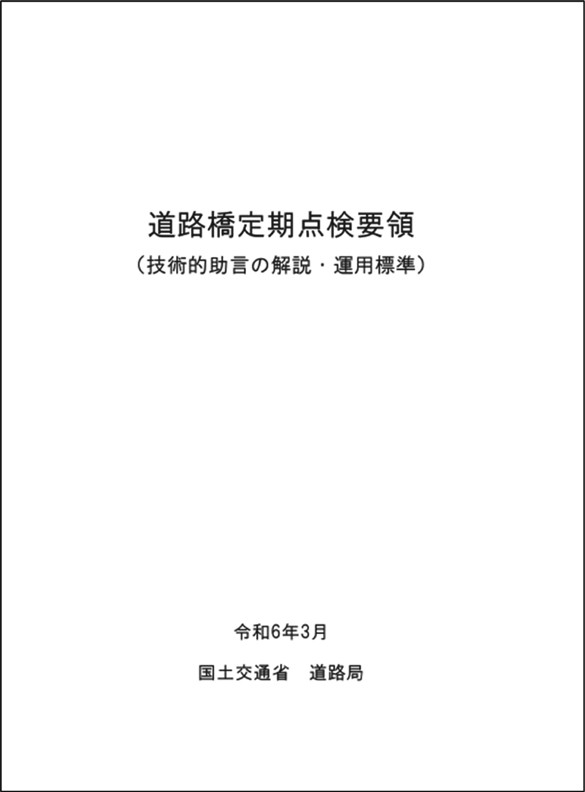

これは、道路橋の場合、遠望では死角が多く深刻な疲労亀裂やひび割れなどの異常でさえ見落とされる可能性が高いことや、例えば、塗膜割れと亀裂の区別がつかないなど、信頼性のある評価ができない場合が多いこと、また、ボルトの緩みや第三者被害の恐れのある浮きや剥離の発見やそれらの危険性の評価に不可欠な打音や触診ができないことなどの課題について議論された結果である。

図- 2(a)、(b)は、重大事故に至る可能性も考えられる亀裂であるが、遠望目視や画像判読では、見過ごされる可能性もある。

図- 2(c)のようなコンクリートの浮きや剥離も、第三者被害を生じさせる恐れがないかどうかを打音や触診で直接確かめたり、その場で弱部を除去するなどの措置の判断には技術者の近接が必要となる。

図- 2(d)は変状を容易に認識できても、塗膜下の亀裂の有無の見極めや非破壊検査の実施の必要性の判断には、技術者の近接による詳細な観察や塗膜除去も必要になる。

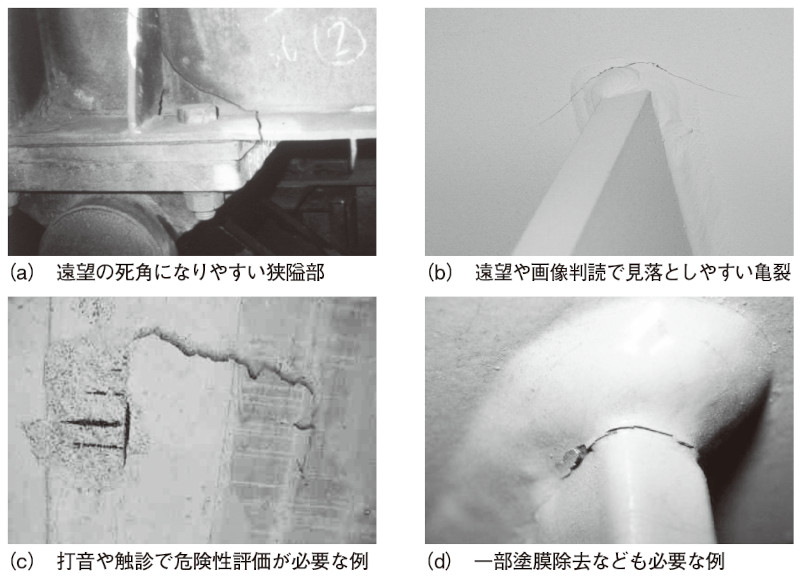

図- 3(a)は、PC箱桁下面に生じた変色の範囲や広がりと部材の構造的特徴を考え併せて内部鋼材の重大な腐食の可能性を疑えなければ、致命的な事態に至るまで放置される危険性があった例である。

図- 3(b)は、鋼製のトラス斜材が埋め込まれたコンクリート部の内部で破断に至るまで腐食した例であるが、外観には漏水や変色以外の変状は見られない。

このような全国で報告されるさまざまな損傷等の事例も検討された結果、現在のところ道路構造物の定期点検では、知見を有する技術者がひととおり近接して評価することが合理的で信頼性の観点からは基本とすべきと考えられた。

H 16直轄要領では、定期点検間隔が以前の半分の5年ごととされた。

これは、当時報告が相次いだ急速に進展する可能性のある危険な鋼部材の亀裂や局部腐食、ASRや塩害による内部鋼材の腐食、遅れ破壊によるボルトの破断などが定期点検で一度は見逃されたり、点検時の診断の想定より急速に深刻化する可能性があることを考えると、全ての部材について少なくとも5年ごとに状態を確認するべきとの結論に至ったものである。

通常は、供用後の道路橋にとって定期点検が、その状態を漏れなく把握して安全性等を評価できる唯一の機会となる。

そのため危険性の有無などが適切に診断されることが極めて重要である。

そのため、H 16直轄要領では、技術的評価を伴う診断については、対象に応じて適切な診断を行うために必要な知識と技能を有する者がその専門性を生かして行うべきことが明記された。

当然、診断は定型的に行えるようなものではなく、その方法は診断者に任されており、診断結果の所見も自由記述形式で残すこととされた。

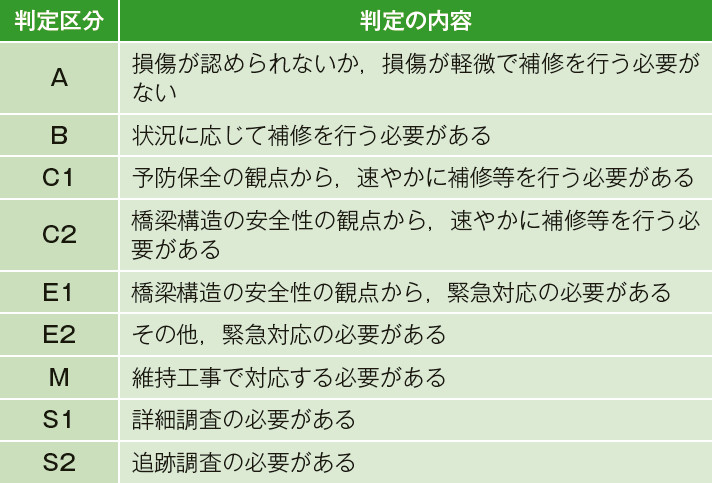

また、H 16直轄要領では、診断の所見作成とは別に、部材ごとに用意された「A、B、C、S、M、E」の6種類9区分(対策区分の判定区分、表- 1)のいずれに該当するのかを記録に残す。

これは、診断結果についてのデジタルデータ化であるが、区分は、診断結果が総合的には定義のどれに該当するのかを所見した内容なども踏まえて判断しなければならず、機械的に該当区分が決定できるようなマニュアルなどもない。

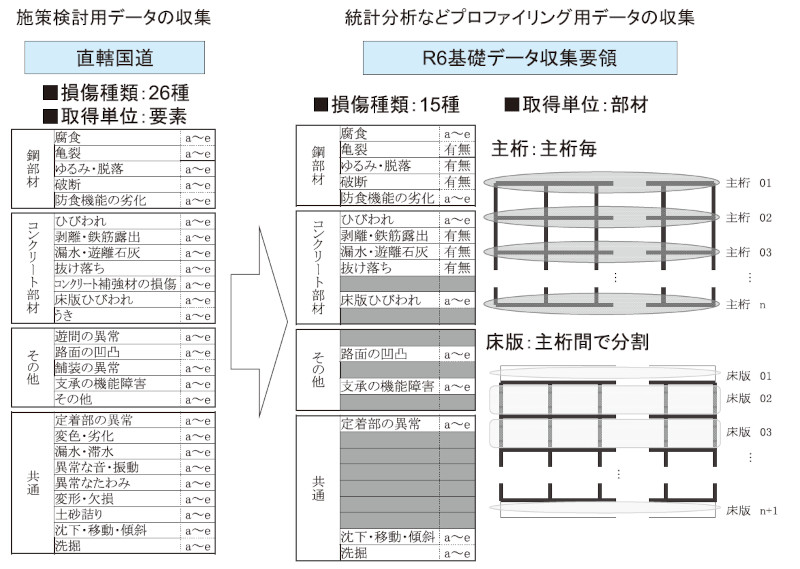

H 16直轄要領には、診断とは別に、定期点検の際に把握された損傷の種類やその進行段階などの客観的な事実関係についての詳細をデジタルデータとして記録・蓄積する方法も定められた。

これは、国が全国の道路橋の実態を把握し、技術基準の見直しなど施策の検討に必要な基礎データを収集するためのものであり、全地方整備局に対して、定期点検の際に診断行為とは別に、定められたルールに従って客観的事実関係の情報を記号化して記録するよう指示されたものである。

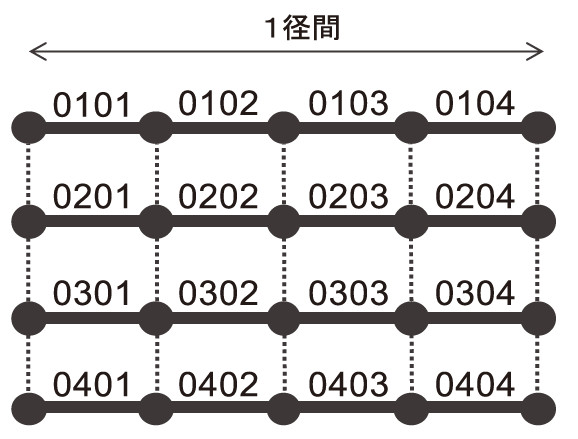

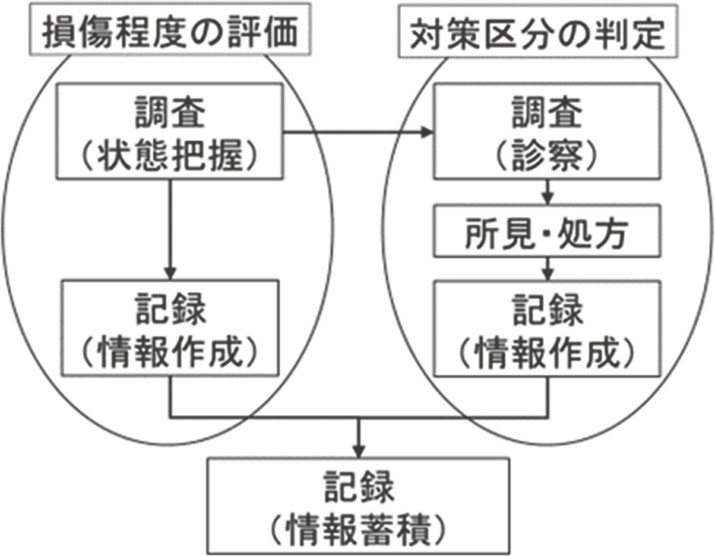

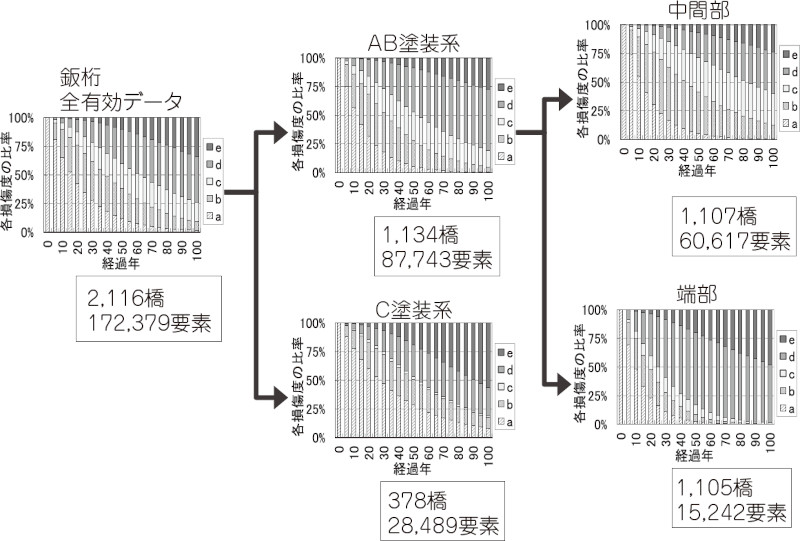

このデータは「損傷程度の評価」と呼ばれ、劣化傾向などの統計分析に用いることを意図したものであり、橋梁の部位ごとの劣化傾向や損傷発生リスクなども分析できるよう、橋全体を可能な限り細分化した要素単位ごとにデータ化することが求められる(図- 4)。

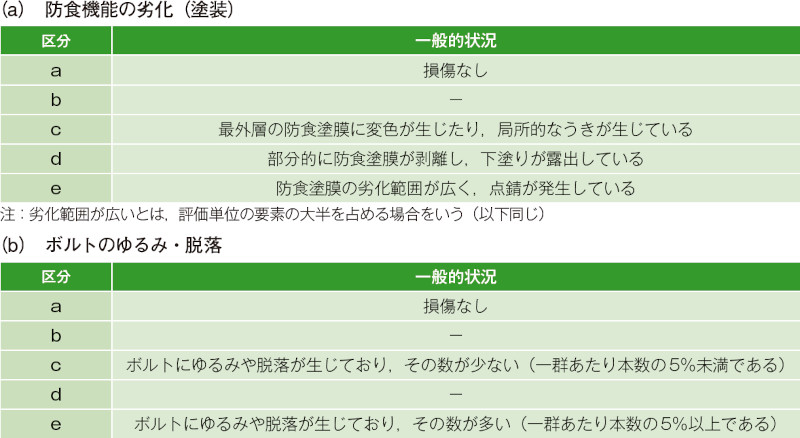

具体的には、変状種類ごとに規模や劣化段階に着目して「a、b、c、d、e」の最大5段階で記号化する。

そして、主観の入らない客観性のある均質なデータとなるよう、変状種類ごとに容易にどの段階に区分すればよいかが判断できるような記号化ルールが用意されている(表- 2)。

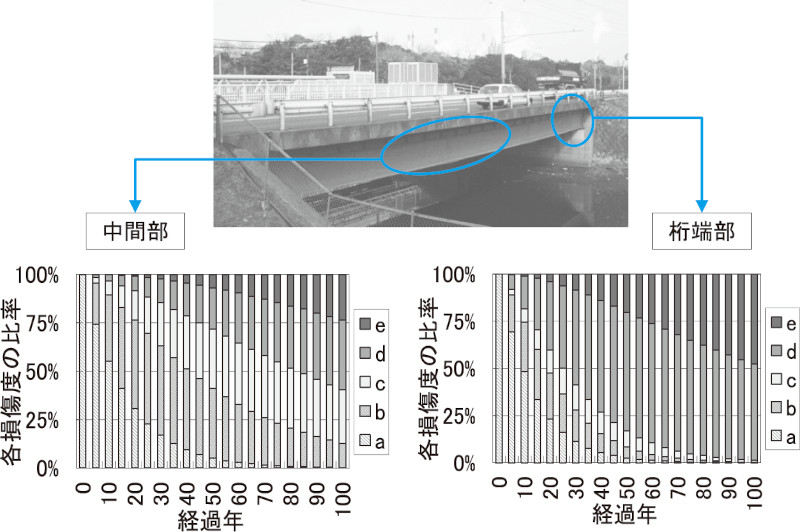

図- 5に全国の地方整備局で収集された損傷程度の評価のデータを用いた劣化特性の分析結果(状態遷移確率分布の推計)の例を示す。

前後2回の点検時の損傷程度の評価のデータから経年に伴ってどのように損傷程度の評価の比率がどのように変化するのかをマルコフ劣化モデル8)を適用して推計したものである9)、10)。

以上のような考え方によるH 16直轄要領の内容的な構成を図- 6に示す。

なお、2014(平成26)年の定期点検の法定化で実施が義務付けられ、今回の制度の見直しでも踏襲された「健全性の診断」は、知識と技能を有 する者が行う技術的な診断行為であり、位置付けはH 16直轄要領の「対策区分の判定」に対応する。

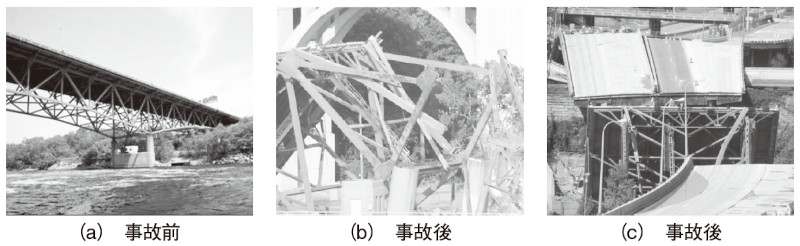

国が直轄道路橋に対してこのような5年ごとの定期点検による診断とそれに合わせた統計分析用データの収集を開始してまだ一巡目が終わらない2007(平成19)年に、米国で大規模な鋼トラス橋が突如崩落して多くの死傷者を出す事故が発生した(写真- 1)11)、12)。

同時期に日本国内でも幹線道路で大規模な鋼トラス橋の斜材が破断する事故が2件発生したり、下路アーチ橋の吊材の破断、エクストラドーズド橋の斜材の破断など供用中に主要部材が突如破断する事故が相次いで発生した13)。

鋼トラス橋の斜材の破断はどちらも埋め込まれたコンクリート部材内部での腐食、アーチ橋の吊材は鞘管内部での腐食、エクストラドーズド橋の斜材の破断はケーブル被覆内でのケーブル本体の腐食が原因とされる。

このように着実に高齢化が進む膨大な数に及ぶ既設の道路構造物の保全に関心が高まる中、国は老朽化対策の検討を進め、例えば、2007(平成19)年には長寿命化修繕計画策定事業費補助制度が設けられた。

これは予防保全の実施など合理的な維持管理につながる計画策定に要する事業費を補助するものであるが、計画策定のために全国の自治体で道路橋の状態の把握が進められた結果、全国的に高齢化に伴う老朽化が進行しつつある実態が明らかになった。

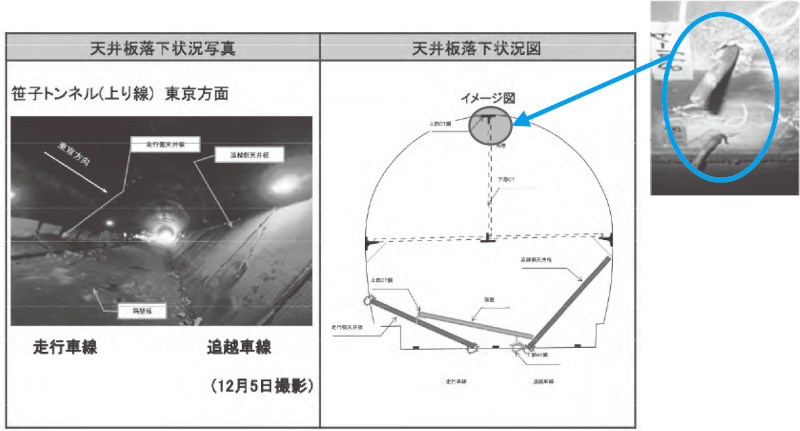

さらに、2008(平成20)年には国が設置した有識者会議が「道路橋の予防保全に向けた提言」14)を取りまとめるなど、老朽化対策の検討が加速される中、2012(平成24)年には供用中の高速道路でトンネル天井板の崩落による死傷事故が発生した(図- 7)15)。

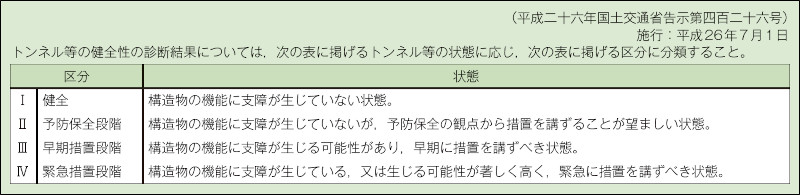

そして、2013(平成25)年に道路法が一部改正され、道路法施行令として全国の橋やトンネル等の道路構造物に対する定期点検の実施が定められ、翌2014(平成26)年に「道路法施行規則の一部を改正する省令」および「トンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示」として、点検、診断、措置、記録について具体に定めた定期点検の実施に係る技術基準が整えられ、同年より法令に基づく定期点検が道路法上の全ての主要な道路構造物に対して開始されたのである(表- 3、4)。

以上、法定点検制度の導入に至るまでの経緯を簡単に紹介した。

なお、これらについては国土交通省の関連ウェブサイト1)や文献16)にも詳しい。

3. 定期点検制度

⑴ 概要

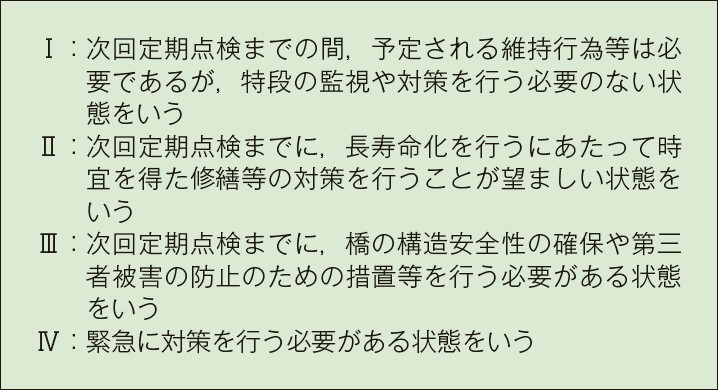

2014(平成26)年に開始された法定の定期点検(以下、「H 26法定点検」という)は、「必要な知識と技能を有する者により、5年に1度の頻度で近接目視を基本として行う」こと、点検において「健全性の診断」を行うこと。

さらにその結果を、「トンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示」に定められた区分(以下、「健全性の診断の区分」という)のいずれに該当するのかを決定することが定められた(表- 4、5)。

なお、健全性の診断の区分は、対象の規模や形式によらず施設単位で決定するものとされており、定義からも分かるように当該施設に対する管理者の取り扱い方針の決定内容が反映される。

そのため、耐荷性能や耐久性能といった物理的性能についての技術的評価のみならず、当該施設の位置付け、関連施設や道路の維持管理計画など管理者の考えなども反映されることになる。

H 26法定点検では、点検は、必要な知識と技能を有する者が近接目視で行うことが基本とされる。

これは、H 16直轄要領による経験を踏まえても、構造物の耐荷性能をはじめとする点検時点で保有する性能の推定や、今後それらがどのように推移していく可能性があるのかといった技術的評価を必要な信頼性を確保して行うには、技術者が近接して少なくとも外観性状を詳しく観察したり、必要に応じて打音や触診を行うことが一般的な条件では最低限必要であり、かつ最も合理的な方法であると評価されたためである。

なお、外観性状のみでは診断に必要な情報が得られない場合も少なくないが、その場合にも、非破壊検査や別途調査の必要性など、適切に診断するために目視や打音・触診以外に何を行うべきかについても必要な知識と技能を有する者が対象に近接することでおおむね適切に判断できると考えられている。

前記のような経緯および考え方で定められたH 26法定点検は、進捗状況などが「道路メンテナンス年報」17)として国によって公表されつつ実施され、おおむね2巡目が終わると見込まれる2024年度末に向けて、制度の見直しの必要性などの検討が進められた例えば18)。

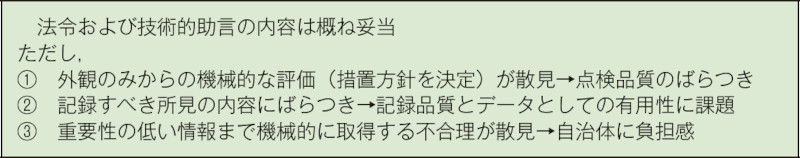

その結果、政省令や告示の内容はおおむね妥当であり必要な制度化効果が得られているとして、「5年に1度の頻度」で「必要な知識と技能を有する者」による「近接目視を基本とした状態の把握と健全性の診断」を行うという法令の内容や告示の「健全性の診断の区分」の定義は変更しないこととされた。

その一方で、後述するように法定点検制度の趣旨や目的からは、運用実態には改善余地もあることが指摘された。

そのため、制度の適切な運用を図る目的で国が自治体に対して出していた「技術的助言」およびその趣旨や実践上の留意点などを取りまとめた文書である法定点検要領は全般的に見直しが行われることとなった19)。

詳細については、5.以降に解説する。

⑵ 実施体系

法定点検制度では、法令や告示が定められるのに加えて、法令の適切な運用のためにさまざまな措置が同時的に行われており、それら全体で所要の目的が達成されることが期待されている。

現行の法定点検制度の実施体系の概要を図- 8 19)に示す。

図- 8の最左列に示す政省令と健全性の診断結果の分類の方法について定めた告示という法体系に対して、法令の適切な運用のために、地方自治法に基づく国の自治体への関与として「道路橋定期点検要領(技術的助言)令和6年3月国土交通省道路局」20)(以下、「R 6技術的助言」という)が出されており、そこでは法令の解釈や補足説明などがなされている。

また、それぞれに構造特性や架橋条件などが異なる道路橋のような構造物に対して、定期点検を法令やR 6技術的助言の趣旨にかなう品質で確実かつ適正に行えるように、法令とR 6技術的助言の詳細な補足説明や標準的な記録様式などを一体的に取りまとめた文書「道路橋定期点検要領(技術的助言の解説・運用標準)令和6年3月 国土交通省道路局」2)(以下、「R 6道路橋法定点検要領」という)が出されている。

記録様式とその記入要領は末尾に付録として添えられている。

法定点検制度では、「点検を適正に行うために必要な知識及び技能を有する者が行う」(道路法施行規則 第四条の五の六)とされている。

しかし、法定の技術者資格制度などはなく、「必要な知識及び技能を有する者」に該当するかどうかの解釈は、各道路管理者がそれぞれの責任において行う。

このとき、法定点検の対象である供用中の道路を構成する構造物の大半は、それぞれが整備された過去の時代の技術や材料を用いて当時の技術基準を適用してつくられたものである。

そのため、健全性の診断のために耐荷性能や耐久性能といった物理的性能を適切に評価するには、それぞれに適用された技術基準や使用材料、設計や建設の技術、あるいはさまざまな損傷事例や劣化現象についても最低限把握していることが重要となる。

そこで、国では、既に公刊されている技術基準類や関連図書以外に、法定点検従事者が少なくとも把握しておくことが望ましいと考えられる技術情報の提供なども行っている。

主なものに次のような資料がある。

① 国土技術政策総合研究所資料第748号「道路橋の定期点検に関する参考資料(2013年版)―橋梁損傷事例写真集―」21)

② 国土技術政策総合研究所資料第829号「道路構造物管理実務者研修(橋梁初級I)-道路橋の定期点検に関するテキスト-」22)

③ 国土技術政策総合研究所資料第1232号「道路構造物管理実務者研修(橋梁初級I)-道路 橋の定期点検に関するテキスト(その2)-」23)

他にも、例えば公益社団法人日本道路協会からは定期点検のための参考資料として国も委員として参画して取りまとめた構造物種類ごとの「点検必携」24)が一般図書として発刊されている。

なお、これらの技術資料はいずれも制度の見直しや知見の蓄積と更新を反映するために順次更新される。

法定の定期点検に付随して生成されるデータをどこまで、どのようにして記録として残すのかについてまでは、法令や技術的助言として示されていない。

一方で、点検によって定期的に把握される最新の道路構造物の状態についての情報は、将来予測や劣化傾向の把握、維持管理戦略の検討における各種試算の実施などインフラアセットマネジメントの観点からは極めて重要なものである。

例えば、国では2004(平成16)年以降、地方整備局を通じて、全国の国管理の道路橋の損傷についての事実関係のデータを収集して基準類の見直しなど施策への反映を目的とした分析を行ってきている9)。

道路橋のような構造物では劣化特性などに影響因子も多く、統計分析によって有意な結果を得るためには均質なデータを十分な量確保することが不可欠である。

そのような観点からは全国の道路管理者が、統一的ルールに則って均質な事実関係の情報を取得できれば、多岐にわたる条件を網羅した膨大な量のデータが蓄積できることになる。

それらを道路管理者の枠を越えて自由に組み合わせて分析することで、各道路管理者にとっても国にとっても極めて多くの知見が得られることが期待できる。

逆に管理者ごとに損傷等の事実関係の情報を分析用データとして蓄積してさまざまな評価を行おうとしても、母集団としてのデータ数が少なく環境や交通の条件も限られるなど統計分析による活用には制約が多いと考えられる。

このようなことも考慮して、国ではR 6道路橋法定点検要領2)に法定点検の健全性の診断の区分の根拠としての記録が残されるよう標準的な様式を提供するのとは別に、法定点検の際に把握される道路橋の状態に関する客観的事実のデータの記録方法(「基礎データ収集要領(道路橋)令和6年版」)を提案し、公開している25)。

詳細は6.に解説する。

4. 点検対象としての道路構造物の特徴

2024(令和6)年に行われた法定点検制度の運用にかかる技術的助言や点検結果の記録様式の標準等の見直しの意図やその背景となった課題などの理解のために、内容の解説の前に、点検対象として捉えた場合の道路構造物の特徴について解説しておくこととする。

道路橋をはじめとする道路構造物は、立地場所に依存する地盤条件や風、温度などのさまざまな自然環境、交通荷重特性といった条件がそれぞれに大きく異なることが大きな特徴の一つである。

道路橋を例に取ると、設計基準などの技術基準によって考慮すべき外力条件などが定められており、それらの中には地域や交通環境などの違いに応じて選択できるよう見込むべき条件に複数の選択肢が用意されている場合もある。

しかし、多岐にわたる架橋条件に対して、確実に安全側に評価でき、かつ妥当性を失わないものとして技術基準に規定される外力条件と供用後にそれぞれに実際に作用する外力には乖離があり、乖離の程度や内容は架橋ごとに同じではない。

また、材料品質や出来形精度、架設手順や方法によっても異なってくる残留応力や施工品質なども架橋ごとの条件によって大きくばらつくことは避けられない。

このようなことからは、同じ設計基準や施工要領などの基準類が適用されても、完成時点で既に保有している性能には架橋ごとに少なからぬ差異がある。

また、道路橋の場合、過去より道路構造令の解釈基準として国が出している道路橋示方書などの全国統一的な技術基準類に従って設計や施工が行われてきており、この点では他の道路構造物も基本的には全国同様の設計施工が行われてきている事情に大きな変わりはない。

そして、これらの基準類の規定内容や要求性能そのものが社会ニーズや材料、設計・施工の技術の変化も反映して見直しが繰り返されてきているため、道路構造物は建設年代が違うと目標とされた性能も同じではない。

一方で、過去の基準でつくられた道路橋では、大規模な補強や機能拡充を行っていないものでも、特段の重量規制などの使用制限を行うことなく、最近の基準によるものと同様に供用されているものが大半である。

すなわち、道路橋のようなインフラ施設の場合、基準類の改定ごとにそれぞれ目標性能の最低水準は見直しが繰り返されるものの、設計と実態の乖離なども踏まえると、耐荷性能については技術基準において安全率が考慮されており、耐震補強など既設橋に対して統一的に実施されるような措置を適切に行っていれば、現時点で実質的に所要の性能は確保されていると見なせるものが多いのが実状である。

いずれにしても、同時に供用される構造物の実際の保有性能はさまざまな理由でそれぞれに大きく異なっていることは確実であり、かつその性能を正確に知ることは極めて難しい。

耐久性能については、これまで技術基準に規定されてきたのは標準的な条件に対する最低限の配慮事項や経験的手法による対策がほとんどである。

そのため、規定を満足していても、個々の条件で実際にどの程度の耐久性が期待できるかについては不明な点も多く正確な推定は難しい。

そして、それぞれに大きな差があることは確実である。

さらに、供用後の道路構造物は、絶えず外力等の作用にさらされ続けることになるが、その状況はそれぞれに対して大きく異なり、劣化速度や損傷時期を高い信頼性で予測することはほぼ不可能である。

さまざまな属性や条件に着目して既存道路橋の点検結果を分析した結果からも劣化特性には大きなばらつきがあることが分かっている9)、10)、26)、27)。

また、供用後は、不測の事故や被災、あるいは想定外の疲労損傷や異常腐食の発生なども起こり得る。

H26法定点検の制度化にあたって新設を含めて条件によらず一律に5年に一度の頻度が基本とされた理由の一つである。

定期点検では、その時点でそれぞれの施設がどのような性能を有しているのか、また、次回点検までにそれがどのように変化する可能性があるのかといった施設の耐荷性能や耐久性能など、物理的性能についての見立てを行わねばならない。

道路橋のような道路構造物では、供用期間中に遭遇する可能性のある外力等が作用している状況を想定して、それらに対して構造物が果たすべき役割も考慮して目標とする状態にとどまることを目標に整備が行われる。

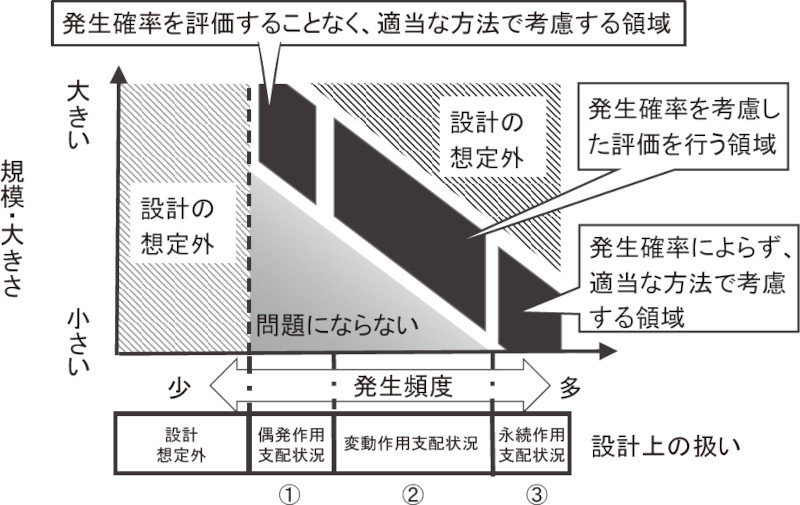

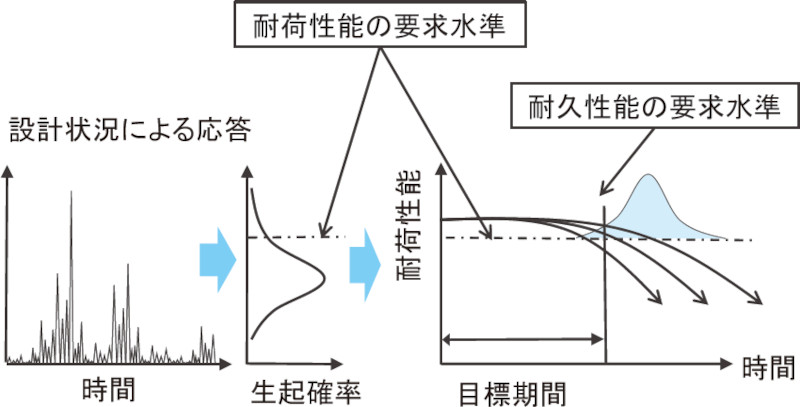

現行の道路橋の設計基準である「橋、高架の道路等の技術基準」28)(以下、「H 29道路橋示方書」という)では、「どのような(作用等の)状況に対して、(構造物が)どのような状態となる可能性があるのか」を耐荷性能と捉え、想定すべき状況と許容される状態の組合せが所要の信頼性で実現することを要求している。

想定すべき状況は、①極めてまれにしか発生しないと見込まれるものの、発生すると構造物に大きな影響が生じる状況(偶発作用支配状況)、②供用中に何度か発生する比較的大きな作用が生じる状況(変動作用支配状況)、③発生頻度が特に多くその継続的な作用の影響や作用の繰返しの影響が生じ得る状況(永続作用支配状況)の三つが規定される(図- 9)。

法定点検では、これらの裏返しとして、次回点検までの間に遭遇する可能性のある状況に対して、道路として所要の機能が発揮できそうかどうかを評価し、通行制限や補修や補強の実施など必要な措置を検討し、それらも踏まえて健全性の診断の区分を決定することになる。

この時、地震や活荷重などの一過性の大きな作用に対してどのような状態となるのかに着目する耐荷性能の評価では①②に該当する状況の想定を考慮し、③は、都度の作用は規模が小さく問題とならない一方で、材料劣化や疲労損傷を発生させるなど耐荷性能の前提条件を損なわせる可能性に着目して耐久性能として別途評価される(図- 10)。

道路橋の点検では、道路機能への影響を決定付けることになる橋全体として所要の性能が発揮され得るかどうかの評価が重要となる。

しかし、道路橋のように組み合わされた多数の部材がさまざまに協働することで耐荷性能が発揮される構造物では、想定する状況に対して橋全体としてどのような性能が発揮され得るのかを推定することは困難な場合が多い。

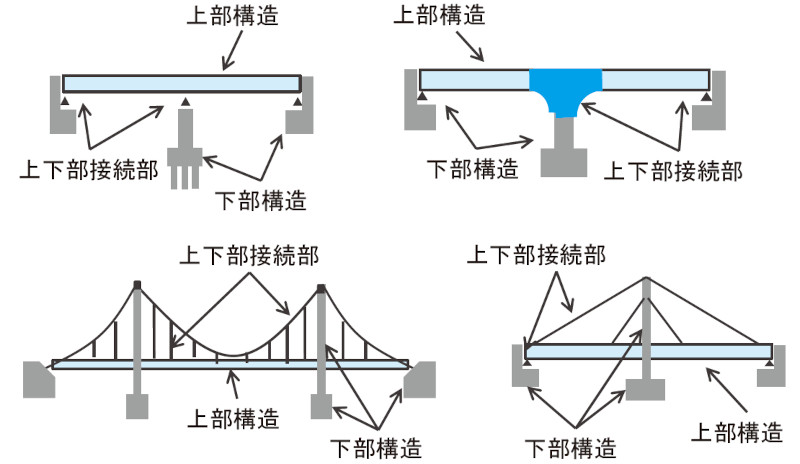

これは設計段階でも同様であり、H 29道路橋示方書28)では、橋を少なくとも上部構造、下部構造、上下部接続部というそれぞれ役割が異なる構造単位に分解して捉え(図- 11)、それぞれの構造単位ごとに発揮されるべき性能を定めてそれを満足できることを照査することで、橋全体として所要の耐荷性能を満足すると見なすことができるという考え方で、階層的に要求性能が規定されている。

完成後の道路橋も、構造特性の基本は設計時の想定と基本的には共通する。

また、既設橋の耐荷性能を推定しようとする時、橋を構成する部材や構造との関係性を考えることなく橋全体としてどのような耐荷性能を有すると見なせるのかを推定することは一般には難しい。

そのため、法定点検においても、橋全体としてどのような耐荷性能を有しているのかを推定する際には、少なくとも上部構造、下部構造、上下部接続部のそれぞれに着目して、想定する状況においてどのような状態となる可能性があるのかを評価した上で、それらも踏まえて、橋全体として現状どのような性能を有しているのかを推定することが基本となる。

2024(令和6)年の法定点検制度の見直しにあたってR6技術的助言およびR6道路橋法定点検要領にはこれらの考え方が反映されている2)、20)。

なお、この時、設計では、基本的に構造や部材のそれぞれに対して、橋全体から求められる性能に対して安全側の結果が得られるよう「それぞれが担うべき役割」を設定した上で、各構造や部材のみに着目してそれぞれ単独でも所要の耐荷性能が得られるようにすることが多い。

しかし、完成後の橋梁は、設計上の仮定に関係なく全ての部材が複雑に協働して抵抗することになるため、各構造や部材が「実際に担っている役割」に着目して現況の抵抗機構を推定して、耐荷性能の評価を行わなければ現状を見誤ることになる。

また、腐食やひび割れなどの損傷の大きさ、進行度あるいは発生位置などの事実関係と、それらが影響した結果として「想定される外力等の作用に対して、どのような状態となる可能性があるのか」の水準である耐荷性能、およびそれが時間的にどう低下していく可能性があるのかは単純な対応関係にはならない。

健全性の診断の区分の決定にあたって、主たる根拠となることが多い耐荷性能や耐久性能の技術的評価に必要な知識と技能を有する者の介在が不可欠となる大きな理由である。

以上、定期点検における健全性の診断の拠り所ともなる道路橋の物理的性能の評価に関する基本的考え方を、H 29道路橋示方書28)の規定内容と併せて紹介した。

これらの考え方については、文献16)に詳しい。

なお、外力に抵抗して通行機能を提供する耐荷構造物であれば、これらの考え方は、道路橋以外の道路構造物にも形式や規模を問わず当てはめることができると考えられる。

5. 法定点検制度の見直し内容とその狙い

⑴ 見直しの概要

2024(令和6)年の法定点検制度の見直しについては、国土交通省が設置する社会資本整備審議会の道路分科会に設けられている第三者委員会である道路技術小委員会29)においても方向性などが審議された。

審議では、国が行った全国自治体へのアンケート調査30)の結果を含めさまざまな角度から議論が行われ、最終的に2014(平成26)年からの2巡10年間行われてきた法定点検制度について表- 6のように総括された19)。

このような、総括も踏まえ、2024(令和6)年の法定点検制度の見直しでは、大きくは次の三つの対策が行われた。

①法定義務事項として最終的に道路管理者が行う措置方針の決定(健全性の診断の区分)が、十分な技術的検討が行われないままに外観性状などから機械的に行われるという不適切な運用が生じないようにするための配慮。

②法定点検の参考資料として国が示してきた記録様式の改善。

③法定点検の所見やその根拠の記録とは別に、全国の道路管理者で実施可能な程度に簡便でありつつ統計分析に活用可能な道路橋の状態に関する客観的データが収集できる方法の提示。

①は、法令の適切な運用のためにその解釈や補足説明がされているR 6技術的助言に反映されている。

また②は、定期点検を法令やR 6技術的助言の趣旨にかなう品質で確実かつ適正に行えるように、それらの詳細な補足説明や標準的な記録様式などを一体的に取りまとめたR 6道路橋法定点検要領の付録として添付された記録様式に反映された。

③については、6.に詳述する「基礎データ収集要領(道路橋)令和6年版 国土交通省道路局 国道・技術課」25)(以下、「R 6基礎データ収集要領」という)が公表された。

⑵ R 6技術的助言などの主な見直しの内容

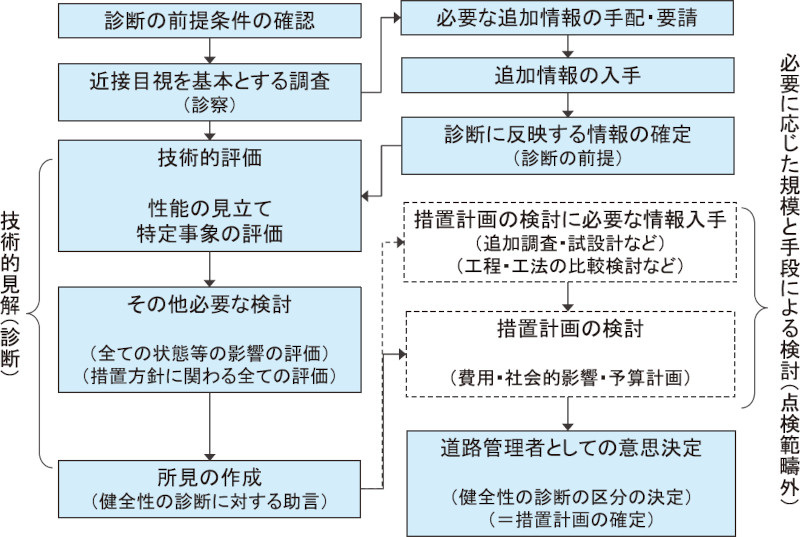

① 法定点検の流れ

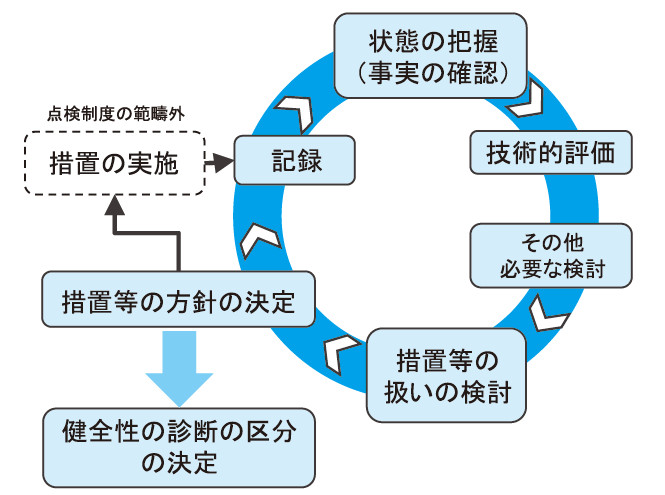

法令の規定に直接的表現があるわけではないが、法定点検の趣旨やR 6技術的助言の内容からは、点検では、対象の現状など事実関係の確認を行った上で、その他の情報も必要に応じて収集・把握して、まずは耐荷性能や耐久性能といった構造物としての物理的性能に関する見立てが行われなければならない。

さらに予防保全の必要性など維持管理計画上大きな影響のある塩害やASR等の特に注意が必要な事象(特定事象)に該当するか否か、それらに関する調査実施の有無や対応の経緯の吟味など、その他必要な検討も行わなければならない。

そしてそれらの結果に加えて、その構造物が果たすべき道路機能に対する役割なども考慮して今後どのような計画で対象を維持管理することとするのか(措置等の扱い)について検討を行って方針を決定することになる。

最後にそれらの決定方針が告示の定義に照らして「健全性の診断の区分」のいずれに該当するのかを判断することとなる。

そのため、図- 12、13に示すように、「健全性の診断の区分」を決定するには、まずは最新の状態を把握する必要があることはいうまでもない。

次に、それらを把握した状態に加えて過去の点検結果や設計資料など必要な関連情報も踏まえて、点検時点で構造物がどのような耐荷性能や耐久性能を有しているのか、すなわち次回点検までに想定されるさまざまな外力等の作用に対してどのような状態となる可能性があるのかを必要な知識と技能を有する者が見立てる「技術的評価」が行われなければならない。

また、次回点検までに何をすべきなのかを決定するためには、対象の構造物を含む道路の位置付けや期待される役割なども考慮して、立地条件や環境条件との関係、予防保全の有効性なども考慮して補修や補強の必要性や緊急性等も検討されなければならない(「その他必要な検討」)。

次に、それらを踏まえた時に次回点検までにどのような措置を行う選択肢があるのかについて検討が行われ、最終的には全ての検討結果を考慮して道路管理者として措置方針が決定されることになる。

そして、措置方針が決定された後に、その決定が告示の「健全性の診断の区分」の定義に照らしてどの区分に該当するのかを施設単位で総合的に評価して結果を記録することとなる。

なお、告示されている「健全性の診断の区分」の分類の定義についてR 6道路橋法定点検要領2)では、表- 7のように補足説明がなされている。

② 構造物の性能の技術的評価と健全性の診断

道路橋の場合、2.で解説したとおり、耐荷性能発揮メカニズムから基本的に「上部構造」、「下部構造」、「上下部接続部」というそれぞれ役割が異なる構造部分それぞれの状態の組合せによって、橋全体としての耐荷性能を評価できるとされている。

R 6道路橋法定点検要領2)では、定期点検においても耐荷性能の技術的評価は同様の考え方で行えるとの理解から、各構造部分が次回点検までに想定すべき状況においてどのような状態となるのかを見立てた上で、道路橋全体としてどのような状態になる可能性があるのかを考えることが合理的であり、説明性の観点からも望ましいことが説明されている。

この時、設計とは異なり実態の把握に限界がある中での概略の推定を行う定期点検の性格とその目的を踏まえて、想定すべき状況としては、「起こり得ないとはいえないまでも一般には起こりにくい程度」の外力等の状況を考慮すればよいことも解説されている。

例えば、自動車荷重の影響に着目する場合には、通常の供用では稀にしか生じないといえる重車両の複数台同時載荷などの過大な活荷重状況、地震の場合には、一般に道路管理者が緊急点検を行う程度以上の規模が大きく稀な地震を想定すればよいことが解説されている。

これらの想定状況に対する構造安全性、走行安全性および第三者被害の恐れなどの観点で評価した内容について、「健全性の診断の区分」の決定に影響するものは根拠とともに所見としても残されることが重要である。

なお、R 6道路橋法定点検要領2)に添付されている記録様式には、これらの評価の結果を「何らかの変状が生じる可能性は低い(A)」、「致命的な状態となる可能性がある(C)」、「それらのいずれでもない(B)」の三つの区分で記号としても記録できるようになっている。

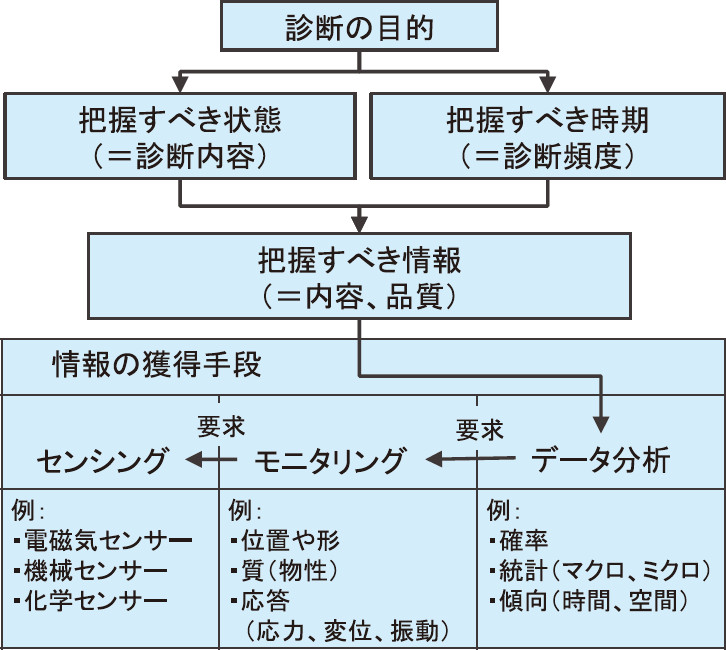

このように法定点検は、知識と技能を有する従事者が外観目視で得られる情報を基本に主観的かつ定性的な技術評価を行うことが基本となるが、その目的からは、求められる診断品質を確保するために必要であれば、外観以外の情報の取得も検討しなければならない。

ただし、法定点検の範疇でどこまでの情報取得することにするのかについては、道路管理者の判断によることとなる。

必要な技術的評価が確実に行われるよう技術的助言や記録様式でさまざまな配慮や注意喚起が行われた2024(令和6)年の法定点検制度の見直しの趣旨からは、所要の品質での技術的評価および

「健全性の診断の区分」を行うために必要な情報取得のためには、点検支援技術の活用も積極的に検討することが望まれるが、点検支援技術はあくまで支援技術に過ぎず、当然ながらそれらの結果等がそのまま技術者や道路管理者の判断となるわけではない。

そのような誤った活用にならないよう注意しなければならない。

その上で、このような診断技術の位置付けや役割が明確となることで、適切な診断にはどのような情報が必要なのかというニーズから逆算して効果的かつ合理的な支援技術の活用や開発が促進され、さらに点検がより合理的なものとなっていくという好循環が期待される(図- 14)。

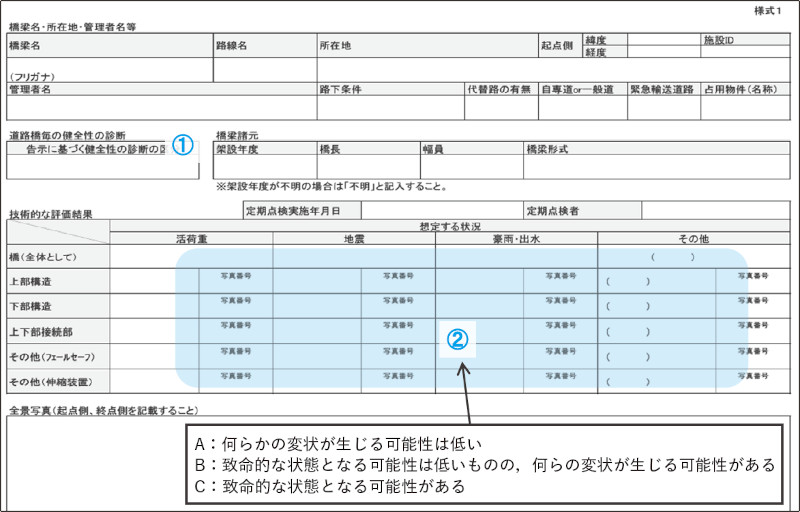

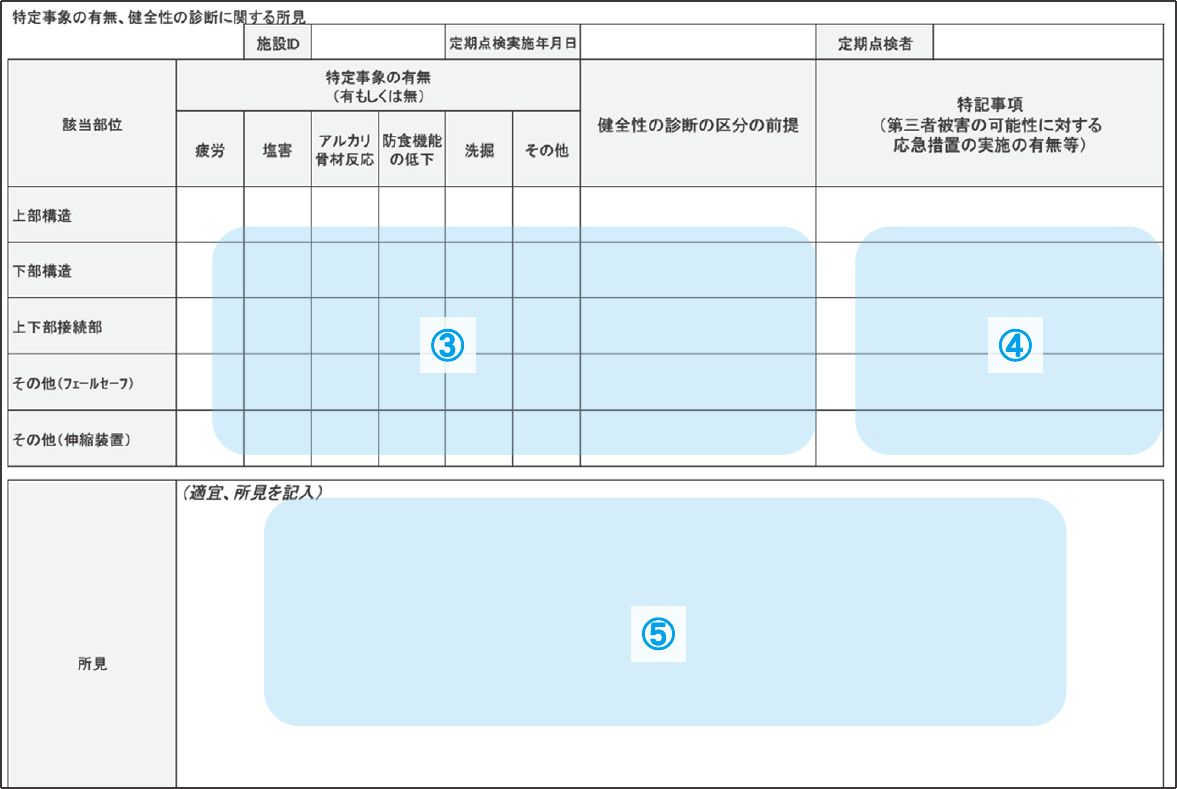

③ 記録様式と記録内容

R 6道路橋法定点検要領2)に付録として添付された記録様式について紹介する。

様式は様式-1〜3の3種類からなり、様式-1には主に耐荷性能などの技術的評価、様式-2は、様式-1に対応して状況や状態が分かる写真等の情報、様式-3は、維持管理上特に重要な特定事象に関する記録と法定点検全体を総括する所見(自由筆記)をそれぞれ記入するものとなっている。

ここでは、様式-1、3について具体の内容について概要を紹介する。

様式- 1(図- 15)の図中①は法定義務である健全性の診断の区分を記入する欄である。

②が主として耐荷性能の観点で行われる技術的評価の概要を記録する欄であり、技術的評価の総括をA、 B、Cの記号で記録し、根拠の写真などは様式- 2に記録する。

また、健全性の診断との関係などの見立てなど具体的な説明は、必要に応じて様式-3(図-16)の所見欄(⑤)に記述する。

様式-3(図-16)の③には、耐久性能に特に重大な影響を及ぼすことが多い事象に関して記録する。

特に維持管理上注意を要する特定の事象に該当する可能性は、外観からも疑える場合があるが、その断定や原因の特定には、特別な調査なども必要となることが多い。

法定点検に併せて同時には詳細な調査などが行えない場合も少なくないと考えられ、様式には健全性の診断にあたって、点検時点で特定事象に関してどこまでの情報が得られていたのかなどの所見の前提なども記録できるようになっている。

法定点検は、あくまで点検であり補修や補強等の実施までは含まれないが、不安定なコンクリートかぶり部分の除去など第三者被害防止の観点からの応急的な措置は実施することが望ましい。

そのような応急措置が行われた場合、点検開始時と状態が変わっているということや、次回までに恒久的措置が別途必要なのかどうかなど、点検記録として特記しておくべき事項は図- 16の④に記入する。

また、⑤の所見欄には「健全性の診断の区分」の決定結果に影響し、その妥当性の根拠となるような具体的な技術的評価について知識と技能を有する者の見解を記入する。

このとき、耐荷性能の回復や変位の監視、あるいは防食機能の低下の抑制など、耐荷性能や耐久性能の観点からの工学的あるいは技術的な見解は記述しなければならないが、その一方で、措置を実施するための具体的な方法(工法や機器、材料など)までは通常記述できない。

なぜならば、一般には、具体的な工法等の措置目的達成手段や使用材料や機器等の選定を行うためには、それに必要な調査や設計計算も必要となり、さらにそれらも踏まえて、段階的に行われる複数の工種の手順や工程、実施時期などの検討も行った上で、多くの選択肢の中から公共調達の手続きに則って選定が行われる必要があるからである。

いずれにしても、所見に加えてその根拠となった全ての情報を記入することは、情報量も膨大となり困難であることが多く、代表的なものを抽出して記述したり、損傷の発生部位や発生傾向などから正確に記述するなどの工夫を行って、「健全性の診断の区分」の決定理由や根拠が事後に確実かつ正確に理解できるように努めなければならない。

なお、用意されている様式は、記録様式としての最低限の項目と内容となっており、これらに加えて、新たな様式を追加するなどの工夫が妨げられるものではない。

例えば、コンクリート部材のひび割れなどの損傷図などの詳細な変状の記録をどこまで残すのかについては、定期点検要領の付録としても様式などは提供されていない。

しかし前回点検時からの変状の変化や拡大の有無などが確認できないことは、いたずらに適切な診断の妨げにもなり得る。

最終的にどのような記録をどのように残していくのかについては、合理的な維持管理につなげる観点で中長期的な視点をもってそれぞれの道路管理者が決定しなければならない。

6. 維持管理の合理化に向けたデータの収集

道路橋のような道路構造物の点検の際には、構造物の最新の状態が把握され、それらを踏まえてその時点で有している性能や今後の推移などを検討することになる。

法定点検においても5年ごとに少なくとも近接目視による最新の状態に関する情報が得られる。

構造物の変状や損傷の有無あるいはその規模や性状などについての客観的事実関係の情報は、それだけで耐荷性能や耐久性能についての評価が機械的に行えるわけではない。

しかし定期的に把握されるそれらの客観的事実関係の記録は、主観的要素を含まないことで劣化や損傷の発生時期や発生位置、部位などの特徴、あるいは進展速度や拡大傾向などの把握や統計分析を行うには極めて有用な情報となり得る。

例えば、国の直轄管理の道路橋については、2004(平成16)年より前述したように技術者が主観的に行う診断とは別に、部材を細分化した要素単位ごとに主観的要素を排除した最大5段階の客観的事実関係のデータ(損傷程度の評価)の収集を進めている。

その第一の目的は、全国の主な道路を網羅できる国管理の道路橋で同じルールで収集した客観データを分析することで、道路橋示方書のような技術基準の妥当性の評価や課題の抽出を行ったり、維持管理上の問題を明らかにしたり、その改善策を検討するための基礎的情報として活用するなどで施策への反映につなげることである。

また、日本では道路管理者や道路種別によらず基本的には時代ごとに同じ設計基準が適用されており、全国の国管理の道路橋のデータの分析結果は、他の道路管理者の維持管理実務や産学の技術開発・研究にも貴重な情報を提供し得るとの考えから、分析結果は国土交通省 国土技術政策総合研究所からも公開されている9)。

令和6年の法定点検の見直しの検討の過程では、国以外の多くの自治体でもさまざまな方法で点検に合わせて損傷の状態などの客観的事実関係の記録が取得されていること、地方整備局と同様の方法で要素単位や部材単位で記号化したデータを記録している道路管理者も少なくなく、その中には地方整備局のような橋ごとに膨大な量となる要素単位のようなデータを取得して記録することの負担感を指摘する道路管理者もいることが明らかになった30)。

道路橋のようなインフラの場合、それぞれに立地環境や荷重条件、構造特性などが大きく異なるため、ルールに則って記号化して蓄積される客観的事実のデータを母集団として統計分析により劣化傾向などを把握しようとする時、有意な結果を得るためには相当数の母集団データを確保することが必要となる。

例えば、図-17で例示するような分析を行おうとしても、さまざまな属性や条件でデータを分割すると母集団として扱えるデータ数は激減する。

そのため、それぞれの道路管理者が管理する構造物だけから収集したデータだけで統計的分析によって劣化傾向などを評価しようとしても統計的に有意な結果を得ることは難しいことが多いと考えられる。

以上のような背景も踏まえて、令和6年の法定点検制度の見直しに時期を合わせて、国から定期点検の際に全国の道路管理者が同じ方法で、損傷等の状態についての客観的事実を記号化して記録することができる統一的なデータ収集方法として 提示されたのがR 6基礎データ収集要領25)である。

これまでの道路橋の劣化特性などの統計的な分析や関連研究10)、26)、27)などからも、十分な数の均質な客観的データが母集団データとして確保できれば、それらの分析から維持管理に参考となる情報が得られる可能性がある。

今後、全国の多くの道路管理者が同じ方法でデータを収集するようになれば、その数は膨大であり信頼性のあるさまざまな分析が可能となることが期待される。

例えば、道路管理者ごとには数が少なく、条件に偏りがあったとしても、保有橋梁のデータを全国データの分析結果と対比したりすることで有用な知見が得られる可能性がある。

国としても国管理の道路橋のみによる場合と比べて格段に大きな母集団データ量が確保できるため、その分析からは施策の検討に有用な多くの結果が得られることが期待できる。

R 6基礎データ収集要領25)はそのような活用も想定して、アセットマネジメントへの貢献の観点で有効な統計分析などが行えるかどうかという観点と、データ収集の負担をできるだけ小さくできることに配慮して、データ項目を絞り込む検討を行った結果が反映されたものとなっている(図- 18)。

7. おわりに

道路構造物の維持管理では、自然災害の激甚化が指摘される中、道路構造物の高齢化が着実に進んでおり、構造物ごとの機能確保にとどまらず、災害時にも道路ネットワークとしての機能をできるだけ確保できるような合理的な維持管理手法の確立が急務となっている。

道路機能は、道路橋以外にも土工構造物やトンネル、カルバートなど多くの種類の道路構造物、さらには切土や盛土、自然斜面、舗装などがそれぞれ所要の性能を発揮することで初めて区間やネットワークとして有効性が発揮される。

そのため、定期点検をはじめとする道路構造物等の維持管理では、道路機能の観点で、遭遇することが想定される状況に対して、必要な機能を提供できる状態にとどまれるかどうかを的確に判断することが重要となる。

これらも踏まえて、今般の道路構造物の法定点検制度の見直しは、道路機能に着目して主要な道路構造物を対象に一体的に検討が行われ、課題認識や改善の方向性など基本的な考え方を共有してさまざまに行われた。

道路ネットワークの機能に着目すると、新たな道路構造物の整備や既設構造物の補修や補強・更新にあたっても道路ネットワークというインフラの役割に照らして期待される機能が効果的に発揮できるようにしていくことが重要である。

そして、法定点検に合わせて取得される情報のみならず、拡充されつつあるDX(デジタルトランスフォーメーション)環境も最大限活用して、点検制度のみならず設計・施工にかかる技術基準類なども継続的に改善していくことが今後ますます重要になってくるのではないかと考えている。

【参考文献】

1) 国土交通省ウェブサイト:道路の老朽化対策https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/yobohozen/yobohozen.html(2024/9/25)

2) 国土交通省ウェブサイト:道路橋定期点検要領(技術的助言の解説・運用標準)、令和6年3月、国土交通省 道路局https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/yobohozen/tenken/yobo7_6.pdf(2024/9/25)

3) 建設省土木研究所:橋梁点検要領(案)、土木研究所資料第2651号、建設省土木研究所、1988.7

4) 玉越隆史:近年発生した橋梁の重大損傷の概要、「道路」、pp.28-32、2009.3

5) 玉越隆史:直轄道路橋における予防保全の取組み、第11回鋼構造と橋に関するシンポジウム論文報告集、pp.31-44、公益社団法人土木学会、2008.8

6) 公益社団法人日本道路協会:道路橋示方書・同解説Ⅰ~V編(平成14年)、公益社団法人日本道路協会、2012.3

7) 国土交通省道路局 国道・防災課:橋梁定期点検要領、平成16年3月

8) 小林潔司編著:実践 道路アセットマネジメント入門、コロナ社、2019.4

9) 白戸真大、星隈順一、玉越隆史他:定期点検データを用いた道路橋の劣化特性に関する分析、国土技術政策総合研究所資料第985号、2017年9月、国土交通省国土技術政策総合研究所

10) 玉越隆史、横井芳輝、石尾真理:全国規模の実測データによる道路橋の劣化特性とその定量的評価、土木学会論文集F4、Vol.70、 No.4、pp.I_61-I_72、2014

11) 玉越隆史:橋梁事故からの教訓−米国ミネソタ州I-35W落橋事故の例を踏まえて−、土木技術、Vol.66、No.9、pp.36-41、2011 12)笠野英行、依田照彦:米国ミネアポリスI-35W橋の崩壊メカニ

ズムと格点部の損傷評価、土木学会論文集A、Vol.66、No.2、 pp.312-323、2010

13) 玉越隆史他:鋼トラス橋のコンクリート埋込み部材の腐食への対応事例、土木技術資料、第51巻、第8号、pp.49-50、2009

14) 国土交通省ウェブサイト:道路橋の予防保全に向けた有識者会議資料 http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/maintenance/4pdf/teigen.pdf(2024/9/25)

15) トンネル天井板の落下事故に関する調査・検討委員会:トンネル天井板の落下事故に関する調査・検討委員会報告書、国土交通省、 2013.6

16) 玉越隆史:性能保証型インフラアセットマネジメント −道路と道路橋のリスクマネジメント−、コロナ社、2022.11

17) 国土交通省ウェブサイト:道路メンテナンス年報https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/yobohozen/yobohozen_ maint_index.html(2024/9/25)

18) 国土交通省ウェブサイト:社会資本整備審議会 道路分科会 第20回道路技術小委員会配付資料、資料3-1「定期点検要領(技術的助言)の改正案(概要)」、令和6年1月19日https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001719754.pdf(2024/9/25)

19) 国土交通省道路局、国土技術政策総合研究所:令和6年定期点検の見直しに関する説明会資料、2024.5 https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/yobohozen/tenken/yobo7_17.pdf(2024/9/25)

20) 国土交通省ウェブサイト:道路橋定期点検要領(技術的助言)、令和6年3月、国土交通省道路局https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/yobohozen/tenken/yobo7_1.pdf(2024/9/25)

21) 国土技術政策総合研究所:道路橋の定期点検に関する参考資料

(2013年版)―橋梁損傷事例写真集―、国土技術政策総合研究所資料第748号、2013.7 https://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0748.htm

22) 国土技術政策総合研究所:道路構造物管理実務者研修(橋梁初級I)−道路橋の定期点検に関するテキスト−、国土技術政策総合研究所資料第829号、2015.3 https://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0829.htm

23) 国土技術政策総合研究所:道路構造物管理実務者研修(橋梁初級I)−道路橋の定期点検に関するテキスト(その2)−、国土技術政策総合研究所資料第1232号、2022.11 https://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn1232.htm

24) 公益社団法人日本道路協会:道路橋点検必携(平成27年版)~橋梁点検に関する参考資料~、公益社団法人日本道路協会、 2015.4

25) 国土交通省ウェブサイト:基礎データ収集要領(道路橋)令和6年版、国土交通省道路局国道・技術課https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/yobohozen/tenken/ yobo7_1-3.pdf(2024/9/25)

26) 玉越隆史、横井芳輝、石尾真理:全国規模の点検データに基づく道路橋のコンクリート部材の劣化の特徴、コンクリート工学論文集、Vol.25、pp.167-180、2014

27) 玉越隆史、横井芳輝、石尾真理:全国規模の道路橋点検データに基づく鋼橋の劣化の特徴、鋼構造論文集、Vol.21、No.82、 pp.99-113、2014

28) 公益社団法人日本道路協会:「道路橋示方書・同解説 Ⅰ共通編 平成29年11月」、公益社団法人日本道路協会、2017.11

29) 国土交通省ウェブサイト:道路技術小委員会 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s204_dourogijyutsu01.html(2024/9/25)

30) 国土交通省ウェブサイト:社会資本整備審議会 道路分科会 第20回道路技術小委員会配付資料 参考資料6「道路構造物の定期点検に関する地方自治体アンケート調査」令和6年1月19日https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001719765.pdf(2024/9/25)

【出典】

積算資料公表価格版2025年4月号

最終更新日:2025-08-04

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-02-20

- 特集 防災減災・国土強靭化 | 積算資料公表価格版

- 2026-02-20

- 特集 防災減災・国土強靭化 | 積算資料公表価格版

- 2026-02-20

- 特集 防災減災・国土強靭化 | 積算資料公表価格版

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版