はじめに

2024年1月1日の能登半島地震において、建築物の被害が多数見られている。

建築研究所(以下、「建研」)では地震発生直後から国土交通本省や国土交通省国土技術政策総合研究所(以下、「国総研」)と連携して多数の現地調査1)を行い、2024年10月に調査速報2)(以下、「速報」)を出版した。

また同速報に基づき、国総研による原因分析委員会が被害分析および対策の方向性についての「中間とりまとめ」を公表3)している。

本報告は、これらの内容を基に、著者個人の意見も交えて再構成したものである。

1. 被害の概要

速報では、「5.4基礎・地盤の被害」として①宅地の斜面崩壊(金沢市)、②液状化被害(内灘町・かほく市)、③鉄筋コンクリート造建築物等の傾斜・沈下被害(輪島市)、④杭の掘り出しに伴う調査(穴水町)等について報告している。

今回の地震では、小規模な住宅を中心とする液状化被害②と共同住宅や事務所等を中心とする中規模程度の杭基礎の建築物の傾斜・沈下被害③が特徴的であり、特に後者については類似の被害形態が輪島市内の比較的狭い範囲で多く見られたこと、またその中でも中間とりまとめで「初めての事例」と言及された転倒被害などは、これまでにない被害形態と考えられる。

2. 調査結果の紹介

2.1 液状化被害に関する調査

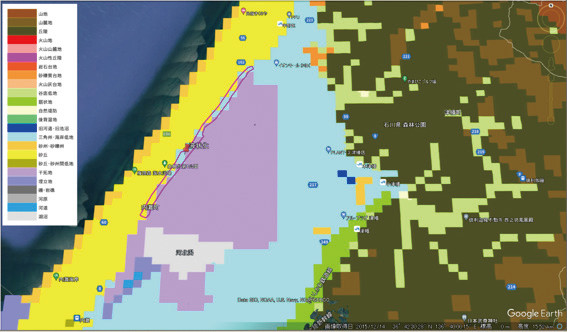

調査対象エリアは内灘町・かほく市の県道8号線沿いで、西側(海側)にある砂丘と、東側にある干拓地との境界部に位置している(図- 1)。

砂丘から地下水が流れ込み易いため、地下水位が高いと推察される。

過去の液状化発生地域として知られている微地形区分(砂丘間低地、干拓地)と同じような地形であった。

調査の結果、エリア南西端に位置する内灘町の宮坂交差点付近から、北東端のかほく市の大崎交差点付近まで、全長約7kmの広い範囲にわたって、液状化による地盤変状および住宅等の大きな被害が生じていた。

被害状況を写真- 1 ~写真- 4に示す。

住宅・擁壁の沈下・傾斜等のほか、側方流動による地表面の沈下や隆起等も確認された。

写真- 5は県道沿いの建物の沈下状況である。

隣接する物置が地盤変状に伴って大きく変形しており、建物の正面の両端で地表からの軒下高さを計測したところ、入口側で185cm、反対側で275cmとなっており、90cm程度の沈下が推測された。

同地域においては、日本建築学会による調査5)も行われている。

1,654棟を対象とした調査について、敷地に地盤変状のある建築物では変状のない場合と比較して傾斜被害や基礎の損傷が多く、また、推定築年が浅いものほど傾斜被害の割合が減少したこと等が示されている。

2.2 鉄筋コンクリート造建築物等の傾斜・沈下被害の調査

調査の対象としたのは河井町、杉平町、宅田町で、河原田川の東側にあたる地域(図- 2)である。

調査建物は、低地の一般面である「海岸平野・三角州・砂州間低地」「谷底平野・氾濫平野」および東側の丘陵の「人工改変地」に建設されている。

以下、建物記号は速報と同じとした。

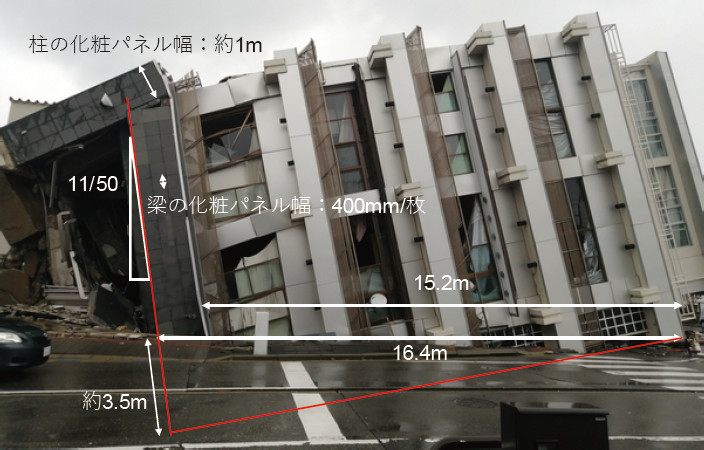

写真- 6は転倒被害を生じた建物A(1972年建築確認、鉄筋コンクリート造7階建て)の状況である。

地表から露出している部分の寸法等の実測により、建物下端は地中約3.5m~4m程度の位置まで潜り込んでいると想定される。

一方、大きく浮き上がった基礎部分には、写真- 7に示す通り破断等によりパイルキャップから脱落した既製杭の杭頭部の埋め込み跡や、接続する基礎ばりの破壊が見られており、転倒に至る挙動の解明上のポイントの一つになると考えられる。

建物A近傍の地盤調査データ(公開情報7))では、深さ31m~33m付近にN値50以上となる地層が出現しており、この周辺の層を支持層としている可能性がある。

写真- 8は、大きな沈下を生じた建物B(1977年建築確認、鉄筋コンクリート造+一部鉄骨鉄筋コンクリート造7階建て)の被災前後の状況である。

実測により北東角部が約1.8m程度沈下し、建物全体が北側および東側にそれぞれ3度以上(60/1,000程度)傾斜していることが確認された。

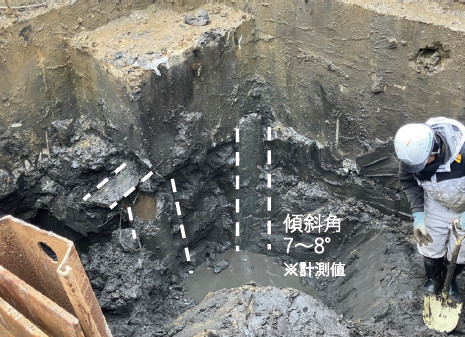

建物Bでは、上部構造の解体に合わせて、写真- 9に示す通り沈下の大きな北側の一部の基礎梁および杭頭の掘り出し調査が行われている。

目視の範囲ではパイルキャップや基礎梁に損傷は見られず、既製杭の杭頭部に45度程度の傾斜、ずれ、損傷等の大きな被害が生じていた。

写真-8 建物Bの沈下状況

写真-9 建物B杭頭部の被害状況(点線は杭の外形)

写真- 10は、建物Bの近傍の建物C(1967-68年建築確認、鉄筋コンクリート造3階建て)の1階内部の被害状況である。

2012年に耐震改修(鉄骨ブレース補強、増設壁補強、袖壁補強)が施されており、調査時に上部構造の躯体の被害は見られなかったが、沈下に伴い22/1,000程度の傾斜や写真に示す1階床面の盛り上がり、隣棟とのエキスパンションジョイントの段差等の支障を生じていた。

2.3 その他の基礎・地盤関連の調査

速報では、ここで示した以外にも建物周囲の地盤変状やそれに伴う沈下被害について紹介している。

また、速報「5.3鉄筋コンクリート造等建築物の被害」において杭の被害や傾斜の程度について分析、速報「5.2木造建築物の被害」では、日本建築学会北陸支部と協力して実施した悉皆調査において地盤変状の有無では木造の被害状況に差が見られないことが示される等、参考とされたい。

おわりに

建研・国総研で実施した建築物の基礎・地盤の被害調査の一部を紹介した。

液状化被害に関しては、内灘町・かほく市の調査を行った。

県道8号沿い全長約7kmの広い範囲に渡って、地盤変状と住宅等への大きな被害が生じた。

当該地域は過去の液状化発生地域として知られている微地形区分と同じような地形に位置しており、被害予防のためには、これまで同様にこうした知見の共有や液状化ハザードマップ等を通じた情報提供が有効と考えられるが、消費者への周知の面では課題が残る。

また、鉄筋コンクリート造建築物等の沈下・傾斜被害に関しては、これまで見られなかった杭基礎の建築物の転倒(建物A)や、1mを超える大きな沈下(建物B)を中心に調査を行った。

建物Bでは、掘り出し調査の結果、杭頭の大きな傾斜(約45度)が見られる等、これらの建物のように杭基礎の支持力が失われ大きな鉛直変位を生ずる要因となった杭や地盤の破壊メカニズムの解明が今後の大きな課題である。

なお、建築基準の観点からは、沈下・傾斜被害の多くは建物A~C等を含め旧耐震と呼ばれる古い時代のもので生じていた。

また、前述の通り、液状化についても築年数の浅いものは被害が小さい傾向にあり、現行規定に基づく建築物への迅速な更新が最も有効な対策の一つと考えられる。

ただし、基礎・地盤に関する調査、特に転倒を生じた建物Aの地中の被害状況は未解明の部分が多く、原因分析とその結果を踏まえた被害の再発防止対策についてはこれからの議論となるところが多い。

さらに、基準上は地下部分の被害を大地震時には許容しているものの、地上部分に比して補修・補強といった事後の対応が取り難く、また建築物の沈下・傾斜は継続利用等使用性とも深く関係することなど、構造耐力以外の観点からの議論も重要になると考えられる。

速報等の作成に当たり、建築物所有者、管理者および居住者の方々、並びに地方公共団体や国等の行政機関に、調査へのご理解とともに多くのご協力を頂いた。

また、基礎・地盤関連の現地調査の実施には、一般財団法人日本建築防災協会、一般社団法人建築基礎・地盤技術高度化推進協議会をはじめとする関係機関のご協力を頂いた。

ここに記して、深甚なる感謝の意を表す。

最後に、被災された方々に心よりのお見舞いと、一日も早い復旧復興をお祈り申し上げます。

【参考文献】

1)建研: 令和6年(2024年) 能登半島地震関係特設ページ、 https://www.kenken.go.jp/japanese/contents/topics/2024/index.html(2024年12月閲覧)

2)建研・国総研: 令和6年能登半島地震建築物被害調査等報告( 速報)、建築研究所資料No.212、国総研資料No.1296、 2024.10、https://www.kenken.go.jp/japanese/contents/ publications/data/212/index.html(2024年12月閲覧)

3)国総研:令和6年能登半島地震における建築物構造被害の原因分析を行う委員会、https://www.nilim.go.jp/lab/hbg/iinkai/notohantouzisinniinnkai/notoiinkai.html(2024年12月閲覧)

4)防災科学技術研究所:地震ハザードステーション(J-SHIS)地形・地盤分類250mメッシュマップ(2020年更新版)、https://www.j-shis.bosai.go.jp/labs/wm2020/(2024年12月閲覧)

5)日本建築学会災害委員会:2024年能登半島地震災害調査報告会、2024年度日本建築学会大会(関東)災害部門パネルディスカッション資料、2024.8

6)国土交通省:重ねるハザードマップ(地形分類図ベクトルタイル)、 https://disaportal.gsi.go.jp/index.html(2024年12月閲覧)

7)国土地盤情報センター:地盤情報緊急公開サイト(令和6年能登半島地震)、https://publicweb.ngic.or.jp/emergency-1/(2024年12月閲覧)

【出典】

積算資料公表価格版2025年3月号

最終更新日:2025-02-21

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版