- 2014-10-03

- 積算資料公表価格版

1.はじめに

砂防堰堤は古くよりコンクリート製の不透過型砂防堰堤が用いられてきた。

しかし、1970年頃から土石流・流木の捕捉工として鋼製の透過型砂防堰堤の開発が進められ、

これまでに二千カ所以上施工されてきた。

100年を超える砂防堰堤の歴史に比較すればまだまだ新しい構造物といえるが、

これまでも多くの土石流を捕捉し、災害の防止に効果を発揮してきた。

鋼製透過型砂防堰堤の特長のひとつに、流木の捕捉効果が大きいことが挙げられる。

2013年10月の伊豆大島での流木災害を契機に流木対策が注目されるようになり、

鋼製透過型砂防堰堤は流木を含めた土石流捕捉工としてその効果を期待されている。

本稿は、鋼製透過型砂防堰堤の機能について述べるとともに、最近の土石流・流木に対する効果事例を紹介する。

2.透過型砂防堰堤と不透過型砂防堰堤

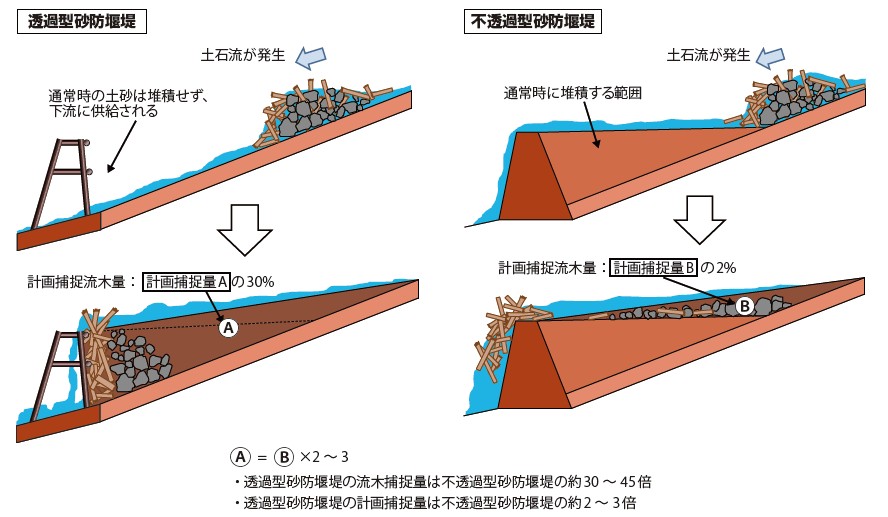

砂防堰堤は機能別に、透過型砂防堰堤と不透過型砂防堰堤の2種類に大別される。

透過型砂防堰堤は、水通し部に大きな開口部を有する型式で、土石流の捕捉、減勢、土砂と水の分離に用いられている。

一方、不透過型砂防堰堤は水通し部に開口部を持たない型式で、谷頭部の土石流発生防止や渓岸渓床の浸食防止に用いられる。

特に、鋼製の透過型砂防堰堤は、上流に適切な開口部を設けた鋼管フレーム構造の形式が多く、

土石流・流木の対策工の基本として用いられている砂防堰堤である。

3.鋼製透過型砂防堰堤の特長

鋼製透過型砂防堰堤には、以下のような特長が挙げられる。

3-1 空容量の維持

鋼製透過型砂防堰堤は通常時および中小出水時の無害な土砂を下流に供給すため、

常に堰堤上流の捕捉空間(ポケット)は空で維持される。

一方、不透過型砂防堰堤は水通し部に開口部を持たない型式で、

通常時および中小出水時の土砂を貯留するため、堰堤上流のポケットは満砂してしまう。

そのため、透過型砂防堰堤は、不透過型砂防堰堤と比較して、約2~3倍の効果量を見込むことができる(図-1)。

3-2 流木の捕捉

鋼製透過型砂防堰堤は土砂とともに流れる流木についても、大きな効果量を期待できる。

透過型砂防堰堤は計画捕捉量の30%を流木捕捉量として見込めるのに対し、不透過型砂防堰堤では計画捕捉量の2%となる。

計画捕捉量の違いを考慮すると、透過型砂防堰堤は不透過型砂防堰堤の30倍~40倍の流木捕捉量を期待できる。

3-3 環境に優しい

鋼製透過型砂防堰堤は常時および中小出水時に無害な土砂を下流に流すという機能から、

環境面において以下のようなメリットをもたらす。

①河床の連続性を保つ

②海岸線の後退を防ぐ

③貯流水の腐敗による環境の悪化がない

④水生生物の自由な往来を阻害しない。

特に④については、底版コンクリートに溝を切って魚道を設けたり、底版コンクリートを低めに打設し、

その上に土砂を埋め戻して自然河道に直したりする場合もある。

また、不透過型コンクリート堰堤と比較し二酸化炭素排出量が少ないという点においても環境への負荷が少ないといえる。

4.土石流・流木の捕捉事例紹介

鋼製透過型砂防堰堤はこれまでに数多くの土石流および流木を捕捉し、効果を発揮してきた。

ここでは、その事例を紹介する。

●北里川砂防堰堤(熊本県阿蘇地域振興局)

北里川砂防堰堤(写真-1)は、2005年7月9日から10日にかけての豪雨により発生したとみられる流木を捕捉した。

なお、本堰堤の上流には4基の不透過型砂防堰堤が設置されており、

土石流に含まれる巨礫はこれらの不透過型砂防堰堤によって捕捉されたが、

流木は捕捉されずに下流へ流出し、透過型砂防堰堤である北里川砂防堰堤によって捕捉された。

●神子畑砂防堰堤(兵庫県養父土木事務所)

神子畑砂防堰堤(写真-2)は、2011年5月の豪雨により流木を多く含んだ土石流を捕捉した。

除石後さらに同年9月台風12号により流木と土砂を捕捉した。

●田良川砂防堰堤(大分県中津土木事務所)

田良川砂防堰堤(写真-3)は2011年7月27日~30日にかけての豪雨により発生した流木まじりの土石流をほぼ完全に捕捉した。

本堰堤の上流捕捉面は、流木と礫で閉塞され土砂は堰堤高さの約半分程度まで堆積していた。

堰堤上流の堆砂表面には、細かい土砂が堆積していることから後続流を捕捉し、堰堤の機能を十分に発揮したものと考えられる。

●市之川砂防堰堤(愛媛県東予地方局建設部)

市之川砂防堰堤(写真-4)は、2008年3月に完成した。

その後、2011年9月に発生した台風12号による土石流で流出した流木と土砂を捕捉した。

●千束第4堰堤(中部地方整備局富士砂防事務所)

千束第4堰堤(写真-5)は、

富士山および愛鷹山の火山噴出物の流出を防止するための対策施設として計画され、2010年12月に完成した。

その後、2012年6月台風4号による出水で流出した流木を捕捉した。

●上野川砂防堰堤流木止(大分県日田土木事務所)

上野川砂防堰堤流木止(写真-6)は、1991年7月豪雨災害を契機として流木対策工が計画され、1994年に本流木止が完成した。

その後、2012年7月九州北部豪雨による出水で流出した流木を捕捉した。

本堤は満砂状態となっており、流木は越流したものの、副堤に設置された流木止で捕捉した。

●仮川砂防堰堤(熊本県阿蘇地域振興局)

仮川砂防堰堤(写真-7)は、2012年7月の九州北部豪雨により流木を多く含んだ土石流を捕捉した。

●古恵川第2砂防堰堤(熊本県阿蘇地域振興局)

古恵川第2砂防堰堤(写真-8)は、2012年7月11月~14日の九州北部豪雨で発生した土石流により大量の流木と土砂を捕捉した。

当河川には3基の中・大型の鋼製透過型砂防堰堤が整備されている。

3基の堰堤ともほぼ満砂状態で、流木により開口部が閉塞され、それに伴い土砂が天端近くまで捕捉されていた。

●長沢本川P-3上流砂防堰堤(東京都大島支庁)

長沢本川P-3上流砂防堰堤(写真-9)は、東京都伊豆大島に2011年5月に砂防ダムとして完成した。

その後、2013年10月台風26号による土石流で流出した流木と土砂を捕捉した。

●大金沢本川堆積工(東京都大島支庁)

大金沢本川堆積工(写真-10)は、東京都伊豆大島に2008年3月に堆積工として不透過型のコンクリート堰堤の上流側に完成した。

その後、2013年10月台風26号による土石流で流出した流木と土砂を捕捉した。

5.おわりに

砂防鋼構造物研究会では、常に時代のニーズや年々解明されていく土砂流出のメカニズムに即して、

「進化し続ける鋼製砂防構造物」の研究開発・普及に取り組んでいる。

今後も引き続き、環境や自然との調和、上流から下流まで一貫した総合土砂管理の重視など、

砂防事業に対する時代の要請に応えていきたい。

【出典】

月刊 積算資料SUPPORT2014年10月号

特集「河川・砂防」

最終更新日:2014-10-03

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版