はじめに

2021年8月に公表された気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次評価報告書政策決定者向け要約(SPM)では,「人間の影響が大気,海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がないこと」,「世界平均気温は,全ての排出シナリオにおいて,少なくとも今世紀半ばまでは上昇を続けること」等が示されており,気候変動に伴う降雨の増加や海面水位の上昇等による水災害の頻発化・激甚化が懸念されている。

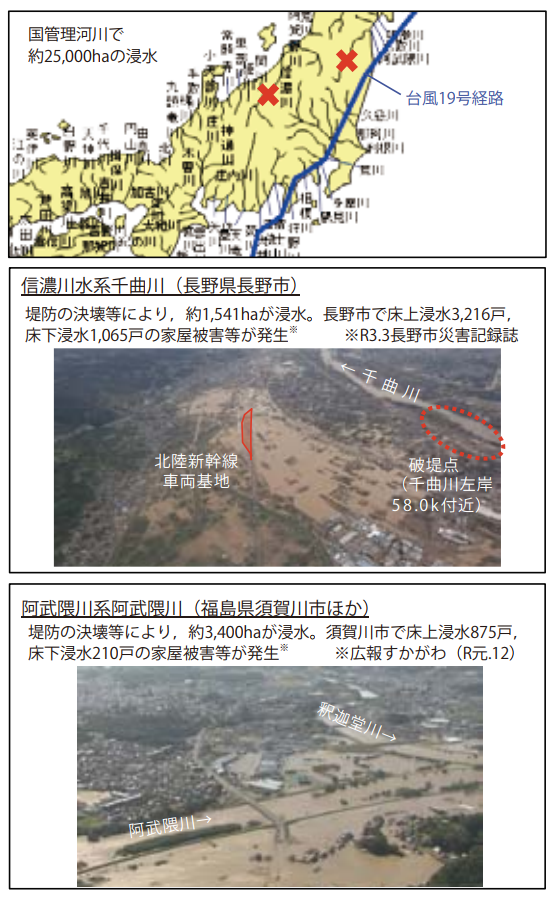

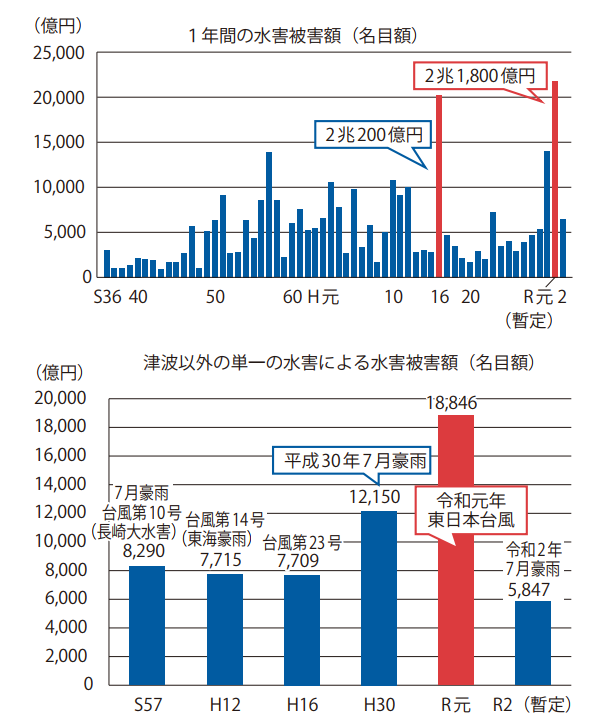

我が国においては,平成27年関東・東北豪雨をはじめ,平成28年北海道・東北地方を襲った一連の台風,平成29年九州北部豪雨,平成30年7月豪雨,令和元年度は8月に九州の六角川での水害,10月に東日本台風(台風第19号)により多数の堤防決壊による大規模な浸水被害や土砂災害が発生した(図-1)。

さらに,令和2年7月豪雨により九州地方を中心に災害が発生するなど,毎年のように水災害が起こっている。

令和元年の水害被害額は全国で約2兆1,800億円となり,平成16年の被害額を上回り,また,令和元年東日本台風による被害額は約1兆8,800億円となり,平成30年7月豪雨による被害額を上回り,1年間の水害被害額,単一水害の水害被害額ともに統計開始以来最大となった(図-2)。

平成30年7月豪雨は,気象庁が「地球温暖化による気温の長期的な上昇傾向とともに,大気中の水蒸気量も長期的に増加傾向であることが寄与したと考えられている」とし,個別災害について初めて気候変動の影響に言及した。

近年,洪水により氾濫危険水位を超過したり,当面の河川整備で目標としていた規模の流量を超過した河川数が増加傾向にあり,降雨量の増加等の気候変動による影響が,河川整備の進捗を上回るようになってきているとも考えられている。

将来にわたって水災害に対する地域の安全・安心を確保していくためには,気候変動の影響を踏まえるとともに,人口減少や少子高齢化の進展,ICT・AI・ビッグデータ等の著しい技術革新,5G等の情報通信技術や観測技術の進展等,我が国の社会状況の変化にも対応した治水対策を行っていくことが求められている。

このように,今後,気候変動の影響により水災害の頻発化・激甚化が見込まれる中で,国はあらゆる関係者との協働で取り組む「流域治水」への転換を打ち出した。

すでに,国土交通省が管理する全ての一級水系をはじめ,都道府県が管理する二級水系においても,各地域の特性を踏まえたさまざまな治水対策を盛り込んだ「流域治水プロジェクト」を令和3年3月に策定・公表している。

また,「流域治水」の実効性を高める法的枠組みである「流域治水関連法」が令和3年7月から順次施行され,11月より関連する全ての法律が施行され,あらゆる関係者が協働して行う「流域治水」の取り組みは,今後さらに多くの関係者の参画を得ながら,実践・発展していく段階に入ったといえる。

本稿では,この「流域治水」の考え方や,その中心となっている事前防災対策等について紹介する。

1. 「流域治水」への転換

ここで「流域治水」について,以下のとおり定義する。

(1) 氾濫をできるだけ防ぐ・減らす対策

(2) 被害対象を減少させるための対策

(3) 被害の軽減,早期復旧・復興のための 対策

までを総合的かつ多層的に取り組む」

(1) 氾濫をできるだけ防ぐ・減らす対策

令和元年東日本台風では,東日本を中心に主な河川における基準地点上流域平均雨量が河川整備基本方針の対象降雨の降雨量を超過又はそれに迫るものとなり,また,流量は観測史上最大又は2位を記録し,河川整備計画で目標としていた流量を超過又はそれに迫るものとなり,堤防の決壊や越水により大きな被害となった。

そのような中,荒川第一調節池や狩野川放水路などの施設が多大な治水効果を発揮した。

仮に,河川整備基本方針の目標を達成するための治水施設の整備を完了していれば,ほとんどの河川で堤防の決壊や越水による被害が回避できた可能性があったことを考えると,より一層,河川管理者による治水対策を加速させる必要がある。

その上で,これらの対策に直接は関わってこなかった関係者にも協力を求めることが重要である。

流域における関係者の協力を得るために協議の場を設置する等の環境整備を進めるとともに,流域の特性も踏まえて,利水ダム等の事前放流による治水機能強化の本格化,市街化が著しい河川で進めてきた地方公共団体や個人・民間企業等による雨水貯留浸透施設整備の全国展開,保水・遊水機能を有する土地の保全等を進める必要がある。

それらの効果を早期に発現させるため,補助金や交付金,税制支援等による雨水貯留浸透施設の整備等への財政支援を実施している。

(流域治水対策等の主な支援事業)

https://www.mlit.go.jp/river/kasen/ryuiki_pro/pdf/ryuikitaisaku1.pdf

(2) 被害対象を減少させるための対策

治水施設の能力を上回る大洪水が発生した場合を想定し,氾濫が発生したとしても被害対象を減少させるための対策である。

具体的な対策として,水災害リスクが高い区域における土地利用や住まい方の工夫,二線堤の整備や自然堤防の保全による浸水範囲の限定,高台まちづくりや宅地の嵩上げ,建築物の構造の工夫などが挙げられる。

(3) 被害の軽減,早期復旧・復興のための対策

災害の発生が避けられない場合でも,的確・適切に避難できるようにするための体制の充実といった被害軽減のための対策と,被災地における早期の復旧・復興のための対策である。

具体的な対策として,土地等の購入に当たっての水災害リスク情報の提供や安全な避難先の確保,マイ・タイムラインの作成といった避難体制の強化,BCP(事業継続計画)の策定,鉄道・河川・道路事業者等の連携による交通ネットワークの確保,関係者と連携した早期復旧・復興の体制強化が挙げられる。

まずは,河川整備計画で位置付けられている治水対策を加速化するとともに,流域治水の考え方も踏まえて,国,地方公共団体,企業,地域住民等と水災害リスク情報や当面の河川整備の目標を共有した上で,連携を図り,効果が高いハード・ソフト一体となった実効性のある事前防災対策を行うことが重要である。

2. 流域治水プロジェクト等による事前防災対策の加速

令和元年東日本台風により甚大な被害が発生した7水系(阿武隈川,鳴瀬川水系吉田川,久慈川,那珂川,荒川水系入間川,多摩川,千曲川を含む信濃川)においては,既に,緊急的に実施すべき対策の全体像を明らかにした「緊急治水対策プロジェクト」に基づいて,国,県,関係市町村のみならず流域のさまざまな関係者が連携しつつ,「流域治水」の考え方を取り入れた対策を集中的に実施している。

具体的には,河川における対策としては,おおむね5~10年間で,被災した堤防等の復旧に加え,河道掘削,遊水地の整備,堤防の整備・強化等の河川整備を集中的に実施している。

また,流域における対策として,雨水貯留施設の整備や,ため池の治水活用等により雨水の流出抑制を図るとともに,家屋移転や住宅地の嵩上げ,浸水が想定される区域の土地利用規制など,土地利用や住まい方の工夫を行っていくこととしている。

これら7水系以外の河川においても,全国全ての一級水系(109水系)において,国,流域自治体,企業等からなる「流域治水協議会」を設立し,「流域治水プロジェクト」として策定し,今後,二級水系においても「流域治水プロジェクト」の順次策定・公表を予定している。

また,自然環境が有する多様な機能を活かすグリーンインフラの考えを推進し,災害リスクの低減に寄与する生態系の多面的な機能を積極的に保全又は再生することが重要であることから,全ての一級水系(109水系)において,「流域治水×グリーンインフラ」を推進している。

これら中長期的な事業の全体像をわかりやすく発信することで,地域住民,企業等の関係者の理解促進や意識向上を図り,流域における対策を計画的に推進,加速していく。

3. 流域治水推進行動計画

こうした取り組みをさらに加速化させる観点から,令和2年10月に関係16府省庁※が垣根を越えて連携し,「流域治水の推進に向けた関係省庁実務者会議」を設置した。

※国土交通省(議長),内閣府(防災),金融庁,総務省,消防庁,財務省,文部科学省,厚生労働省,農林水産省,林野庁,水産庁,経済産業省,資源エネルギー庁,中小企業庁,気象庁,環境省

実務者会議(写真-1)において,「緊密な連携・協力の上,流域治水の取り組みを引き続き充実させていくこと」としており,令和3年7月には,関係府省庁の連携策も含め,各府省庁が展開する流域治水対策について,今後の進め方や今後五カ年の目標について集約した「流域治水推進行動計画」を作成した(図-3)。

流域治水推進行動計画を,流域治水協議会に共有し,「流域治水プロジェクト」の取り組みの充実を図るとともに,地域で発生した課題の解決に向け関係府省庁が議論を深め,政策面の取り組みの可視化に努めることとしている。

また,令和4年1月には,「流域治水対策等の主な支援事業」をとりまとめた。

現場レベルでは,流域治水プロジェクトにおいて,各省庁の施策の連携が進められており,制度面における取り組みを可視化することにより,現場レベルでの検討のさらなる活性化及び潜在的な地域の課題の吸い上げによる支援制度のさらなる充実につなげていくことを想定しており,国から現場まで一体となった流域治水の推進に一層努めていくこととしている。

(流域治水の推進に向けた関係省庁実務者会議(国土交通省))

https://www.mlit.go.jp/river/kasen/suisin/renkei001.html

4. 行動計画のポイント

行動計画には,「計画,基準類の見直し」,「流域全体を俯瞰した総合的かつ多層的な対策」のほか,「防災・減災が主流となる社会に向けた仕組みづくり」に係る取り組みも盛り込んだ。

(行動計画より一部抜粋)

「気候変動の影響を踏まえた治水計画や設計基準類の見直し」(文部科学省,農林水産省,林野庁,水産庁,国土交通省,気象庁)

●河川整備計画(目標流量)を20水系で見直し

●海岸保全基本計画を39都道府県で見直し

●気候変動の影響を考慮した下水道計画策定の推進

●気候変動予測モデルの高度化により降雨量予測情報を高精度化

●気候変動の観測成果・将来予測に関する情報の公表

①ハザードへの対応

「流域の雨水貯留浸透機能の向上・遊水機能の保全」(財務省,農林水産省,林野庁,国土交通省,環境省)

●国有地を活用して,全国50箇所の遊水地・貯留施設の整備

●田んぼダムに取り組む水田の面積約3倍以上(令和7年度末)

●森林整備・治山対策による森林の浸透・保水機能の発揮(109水系)

●雨水貯留浸透施設を900市町村で設置

●防災機能を備えるオープンスペースを確保した都市の割合75%

●グリーンインフラの取り組みの70市町村での事業化

●遊水地や輪中堤による地域の実情に応じた災害復旧の推進

●Eco-DRR(生態系を利用した防災・減災)の推進

②暴露への対応

「リスクの高い区域における土地利用・すまい方の工夫」(国土交通省)

●防災まちづくりの推進(防災指針の作成600市町村)

●「水災害への災害危険区域の活用について」を発出

●高台まちづくりモデル地区(荒川区,江戸川区沿川7区)での検討等を推進

③脆弱性への対応

「安全な避難先の確保」(内閣府(防災),文部科学省,厚生労働省,国土交通省)

●災害ハザードエリア等における避難地,避難場所の整備を支援

●道路の高架区間等の緊急避難場所としての活用

●民間施設の避難場所指定の促進

●要配慮者利用施設の避難の実効性確保

●学校,スポーツ施設の浸水対策を含む防災機能向上

●「学校施設の水害・土砂災害対策事例集」をとりまとめ(令和3年6月)

「経済被害の軽減」(厚生労働省,経済産業省,国土交通省)

●水道施設(浄水場等)の浸水対策

●下水道施設(揚水機能を確保)の耐水化

●高層マンションの電気設備の浸水対策

●企業の浸水対策

●医療機関のBCP作成の促進

●交通ネットワークを確保する治水・土砂災害対策

●鉄道橋梁の流出防止対策

「流域治水プロジェクト等による事前防災対策の加速化」(国土交通省)

●令和元年東日本台風及び令和2年7月豪雨における緊急治水対策プロジェクト(9水系)について,5~10年で再度災害防止対策を完了

●一級水系及び二級水系において,流域治水プロジェクトを策定(550水系)し,今後も取り組みの充実・強化を図る

「経済的インセンティブによる「流域治水」の推進」(金融庁,農林水産省,国土交通省)

●有識者懇談会を開催し,水災リスクに応じた保険料率の細分化の在り方や留意点等についてとりまとめる

●民間損害保険における水害リスク補償の安定的な供給

●農業用ダムやため池等の農業水利施設の洪水調節機能強化に資する整備を補助

●浸水対策として行われる土地区画整理事業等を推進

●各種事業により,住宅の移転を促進

5. おわりに~皆さんへのお願い~

「流域治水」は,人命はもちろん,社会経済活動を直接的に守るための河川整備の加速化と併せ,あらゆる関係者との協働により総合的・多層的な取り組みを進めることで,頻発化・激甚化する豪雨災害に対し,社会全体で立ち向かっていくための取り組みです。

皆さんには,流域治水を推進する主役のひとりとして,さまざまな行動を通じたご参画をお願いいたします。

また,皆さんとの協働を通じ,関係省庁とも連携して安心して社会経済活動が行えるための施策の充実にも努めてまいります。

【出典】

積算資料公表価格版2022年5月号

最終更新日:2023-06-26

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版