はじめに

近年の水害のニュースでは、令和元年東日本台風により北陸新幹線車両基地で多くの車輌が水没している映像が流れたり、令和2 年7 月豪雨では球磨川に架かる多くの橋梁が流されて65 名もの犠牲者が出るなど、これまでのスケールを超えるショッキングな報道が多くなってきている。

さらに、今後も地球温暖化が進み、その影響で21 世紀末には全国平均で降雨量1.1 倍、洪水発生頻度 2 倍(20 世紀末比)になると試算されるなど、今後も豪雨ポテンシャルが高くなる状況にある。

治水政策は、流域治水関連法案の成立をもとに、これまでの「総合治水」から「流域治水」(将来の気候変動による降水量の増加を見込んだ計画に見直しし、河川管理者の行うこれまでの治水対策に加え、河川流域全体の関係者が協働し、流域全体で水害を軽減させる治水)へと大きく転換され、実行段階に入ったばかりである。

このような、自然・社会環境の下、雨水貯留浸透は流域治水の施策の一つとして国土交通省により推進されている。

雨水貯留浸透は公共による河川への雨水の流出負荷を抑えるといった水害対策だけでなく、水循環の健全化や、緑化を始めとした動植物の生息環境保全といったグリーンインフラにも資する、地域住民も参画できるスケールも併せ持つ特長を有し、適用可能範囲は民有地を含む流域の大半に及ぶ。

特に日本の土地利用における民有地の割合は 84.2%(2020 年土地利用動向調査、国土交通省)あり、個々の民有地内へ導入される浸透ます、浸透トレンチは小規模施設でも流域全体では大きな効果が期待でき、治水に対する住民の理解を得ることができるなど、流域治水にとってソフト的な意義も併せ持つ必要不可欠な技術である。

1.雨水貯留浸透施設の概要

雨水貯留浸透施設は、流出抑制を目的として設置される施設で貯留施設と浸透施設に大別され、それぞれのメカニズムについて以下に説明する。

1-1 土壌の浸透機構

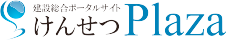

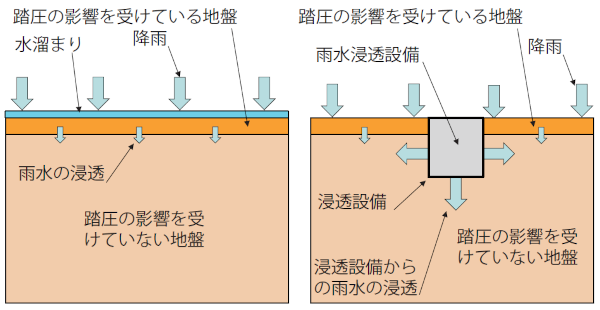

雨水が地中に浸透する過程は、図- 1 の左側に示すように不飽和浸透であり、雨水が地下水面より上の地盤(不飽和帯)の中で土粒子の間隙にある空気と水が入れ替わりながら下方へ降りていくこととなる。

つまり、雨水の浸透には土中の水、空気の通り道となる空隙が必要不可欠である。

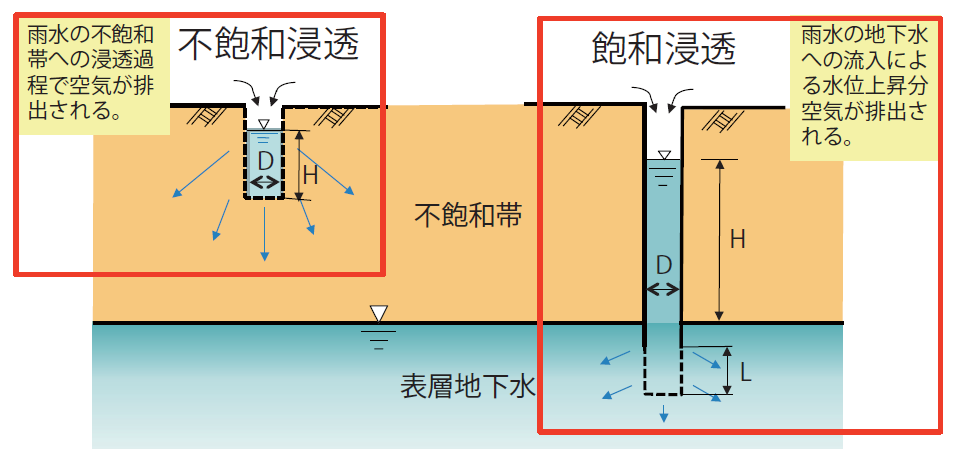

わかりやすい事例として、多摩ニュータウンにおける自然林地と都市化地盤における三相(固相、液相、気相)の深度分布を図- 2 に示す。

都市化地盤の地表部では転圧を受けて締固められて気相が小さくなり、雨水の浸透がしにくい状況となっている。

自然林地地表の気相が発達する理由は、地表植生が有機物の層を形成し、ミミズや微生物がそれをかき混ぜて、土壌中に水分や空気を通す空隙(マクロポア)を形成することや、植生の根に沿って水みちが形成されやすいためである。

これらのことから、地表の地被植物と有機物は、浸透と蒸発散の能力を促進するマクロポアの維持・形成に寄与し、表層の土壌構造を改善して雨水浸透に大きな効果をもたらす。

よって、土壌の浸透能力は砂質土なのか粘性土なのかといった土性だけでなく、地表面付近での気相の規模の影響が大きいことがわかる。

雨水貯留浸透施設が導入される構造上の理由の一つに、踏み固められ雨水が浸透しにくくなっている地表という殻に孔を開け、そこに雨水浸透ますを設置することで踏圧の影響を受けにくい土壌に対し、浸透ますを経由して直接雨水を浸透させることができるようにするためである(図- 3)。

図-3 踏圧を受けた地盤への浸透ます設置イメージ

1-2 雨水貯留施設の貯留機構

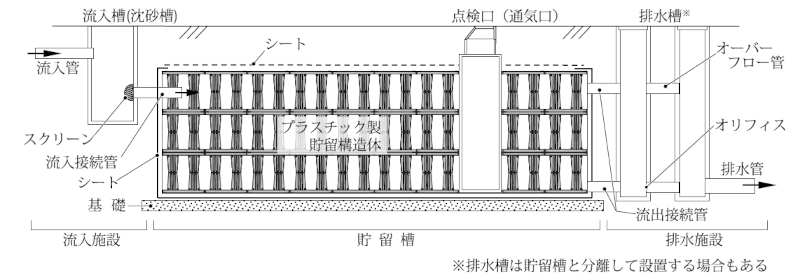

貯留施設の代表として、ここに空隙貯留(浸透)施設の機構を紹介する。

空隙貯留槽は写真- 1 に示すように人力で施工できる軽量なプラスチック製であり、地中に埋設するため紫外線による劣化はなく、強度はT-25荷重に対応し耐震性を有する。

空隙率は95% 程度以上を有し、効率的に貯留できる。

図- 4 に示すように、雨水は流入管より空隙貯留槽に流入し、排気は通気孔やオーバーフロー管を通じて行う。

空隙貯留槽は透水シートで包めば貯留機能だけでなく浸透機能を有し、遮水シートで包めば貯留機能のみとなる。

なお、地下水位が高くなる場合は浮力の影響について検討が必要である。

写真-1 海外でのプラスチック製地下貯留浸透槽組立状況

図-4 空隙貯留浸透施設の標準構造図

1-3 雨水浸透施設の浸透機構

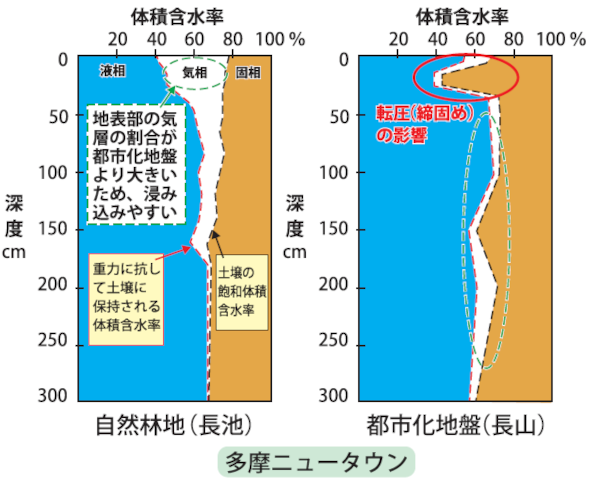

浸透施設の代表として、ここに浸透ますを紹介する。

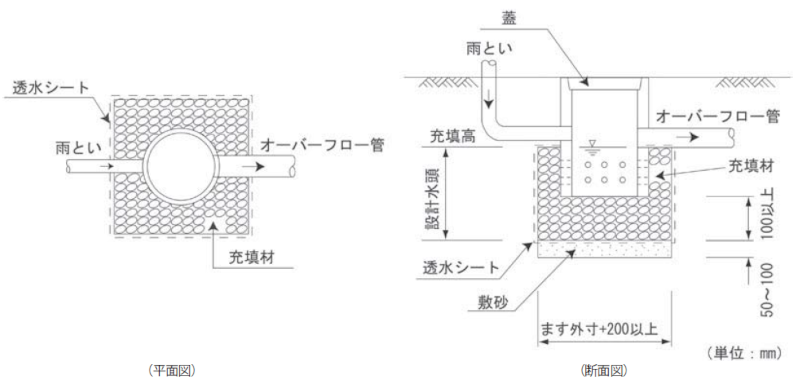

公益社団法人雨水貯留浸透技術協会(以下、雨水協会)では、浸透ますとは透水ますとその周辺の充填材で充填し、集水した雨水を側面および底面から地中へ浸透させる施設をいう。

透水ますは、図- 5 に示すように、コンクリート製、ポーラスコンクリート製、プラスチック製等がある。

図- 6 に示すように透水ますの周囲を単粒度砕石で囲み、透水シートで包まれている。

透水ますの製品によって浸透能力が決まると思われる方が多いが、浸透ますの浸透能力は設計水頭、土壌の透水係数、単粒度砕石と土壌の接する形状により決定される。

これは、以下に記す雨水浸透のネック箇所の理由がわかれば理解しやすい。

透水ますへ流入した雨水は、透水ます外周に設置した単粒度砕石の外縁部までは容易に移動できるが、単粒度砕石が接する土壌への浸透は、土壌の透水係数が単粒度砕石より大幅に劣ることから、この単粒度砕石の外縁部と土壌の接触面が雨水浸透上のクリティカルとなる。

よって、透水ますへ流入した雨水は単粒度砕石に接する土壌への浸透で能力が決まるのであって、透水ますの製品にはよらないことがわかる。

この理由から、図- 6 の設計水頭も透水ます内の水深ではなく、水面から単粒度砕石下面までの高さであることに留意して欲しい。

なお、浸透ますやトレンチ、地下貯留浸透槽といった浸透施設の下部には敷砂を敷設するが、敷砂の役割は高さ調整だけではない。

関東ロームのように粘性土であるが浸透性を有する土壌に対しては、工事で踏み固めて浸透面を潰してしまわないように、掘削後直ちに敷砂を実施することが望ましい。

1-4 雨水貯留浸透施設の流出抑制メカニズム

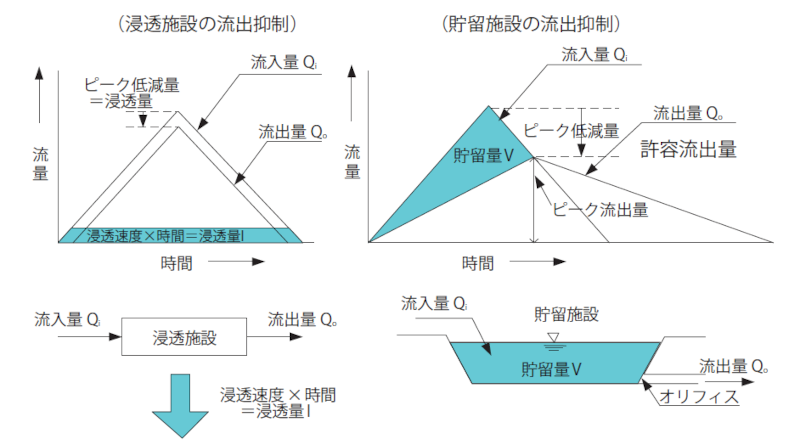

雨水浸透施設と雨水貯留施設の流出抑制メカニズムを図- 7 で説明する。

図- 7 左図は浸透効果、右図は貯留効果のメカニズムを模式図にて示している。

左図(上)は、計画降雨に流出係数を掛けた有効降雨をもとに浸透施設の集水域から浸透施設へ流入量Qi が流入する事象を表し、浸透施設への流入量Qi は時間とともに増大し、ピークを越えると減少する状況を流量~時間関係の三角形で示す。

なお、計画降雨波形は『増補改訂 流域貯留施設等技術指針(案)』にて中央集中型を用いることを原則としている。

図- 7 左図(上)の着色部分の浸透量Iは一様な速度で地面に浸透すると仮定しており、ピーク低減量は次式の関係がある。

ピーク低減量=浸透量= Qi - Qo ・・・・・ 式(1)

図- 7 右図(下)は、貯留施設の放流部にオリフィスを設置して放流量を絞っている。

当初流入量Qi と流出量Qo の差分が雨水貯留施設に貯留されていく。

オリフィスからの流出量Qo は貯留施設の水位が上昇するに応じて増大し、流入量Qiがピークを過ぎて減少に転じ、Qi = Qo になった時点(Qo = Qo_max)で流出量Qo は減少に転じる。

このように、貯留施設は施設が一杯になるとそれ以上の効果は発揮されないが、浸透施設は常に一様の効果が持続する特性がある。

流出抑制を効率的に行うには、貯留と浸透の両者の特性を活かした組み合わせが望ましい。

図-7 貯留・浸透施設の流出抑制機構

1-5 浸透施設の浸透能力

(1)建設省土木研究所による浸透機能調査

以前、浸透施設の浸透能力算定方法は、下式に示すようなタイプであった。

浸透量=係数×設計水深×浸透面積・・・ 式(2)

その後の建設省土木研究所(以下、土研)の資料で浸透施設からの浸透量は、その施設の浸透面に加わる静水圧の積分値に比例することが明示された。2)

(2)単位設計浸透量の簡便式

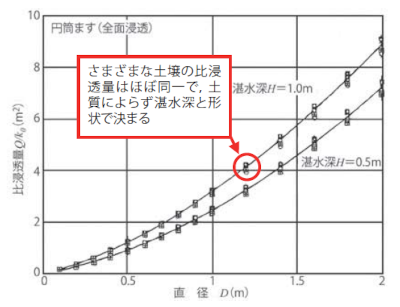

雨水協会は、上記土研の静水圧と浸透量の特性を発展させ、式(3)に示すように、地盤の飽和透水係数k0 と施設の形状と湛水深で決まる比浸透量Kf を分離できることを示しており、さまざまな浸透施設形状に対応できる汎用性を有する。

Q/k0 =f(D or W、H)=Kf ・・・・・・・・・・・ 式(3)

雨水協会の簡便式(以下、協会式)では、単位あたりの浸透量(基準浸透量Qf)は、次式で示される。

Kf × k0 = Qf ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 式(4)

例えば浸透施設が正方形ますの場合、比浸透量基本式は次式で示される。

Kf =aH+b ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 式(5)

a、b は正方形ますの形状によって定まる係数。

ここでは、正方形ますの式のみ掲載したが、ほかに矩形ます、トレンチ、大型浸透貯留槽等の協会式がある。

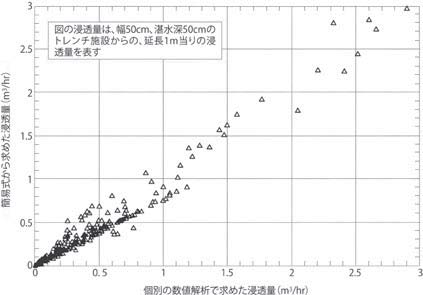

1)数値解析

これら協会式の妥当性について、数値解析により検証した結果を以下に紹介する。

平成4 ~ 7 年、建設省(当時)と雨水協会で、全国の旧建設省、旧住都公団が実施した浸透試験結果(試験方法、施設形状が明らかで数値解析が可能な試験データ1.149 件)および土壌の水分特性の定量化試験(pF 試験)結果を収集・整理した。

それら結果を用いて数値シミュレーションにてさまざまな水分特性を有する土壌の比浸透量を各種の施設規模や湛水深に関して計算し、その特性を分析した。

その結果、土壌物性がかなり異なっていても、図- 8 の赤丸で囲った部分に示されるように、施設形状(直径)と湛水深が一致すれば比浸透量Q/k0 はほぼ同一の値となる特性があることがわかった。

この解析値で求めた浸透量は協会式から求めた浸透量と比較すると、図- 9 に示すように実用的に十分な精度を有していることがわかった。

2.水害対策への貢献

2-1 検討対象の選定

雨水貯留浸透施設は地下に埋設されている例が多く、一般に貯留や浸透状況は目視で観察されることはない特徴を有することから、観測結果で水害対策への貢献を示すこととした。

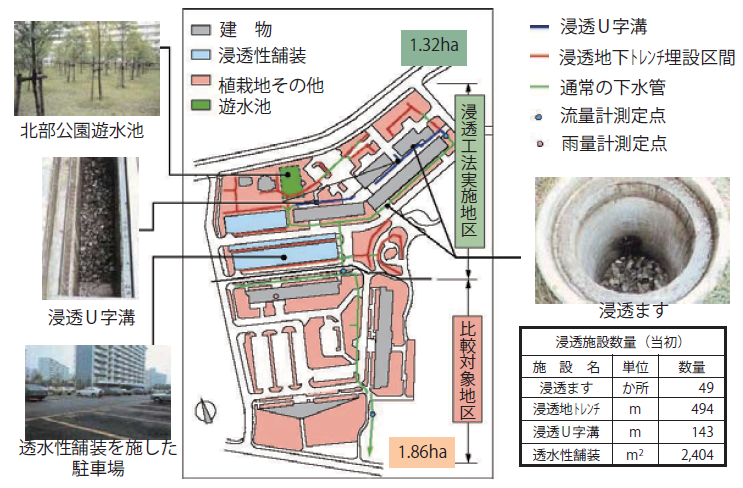

ここでは、浸透工法の目詰まりによる浸透機能の経年変化を把握するため、長期にわたって調査が継続されていた東京都昭島市のUR 都市機構昭島つつじが丘ハイツの観測結果にて水害対策への貢献状況を示すこととした。

2-2 選定地の概要

昭和56 年3 月に供用開始された昭島つつじが丘ハイツは、図- 10 に示す北側の浸透工法地区と、比較対照のための南側の在来工法地区に分かれており、人孔内に設けた量水堰により流量を観測し、屋上には雨量計が設置されている。

図-10 UR都市機構 昭島つつじが丘ハイツの貯留浸透施設の配置

2-3 洪水抑制効果

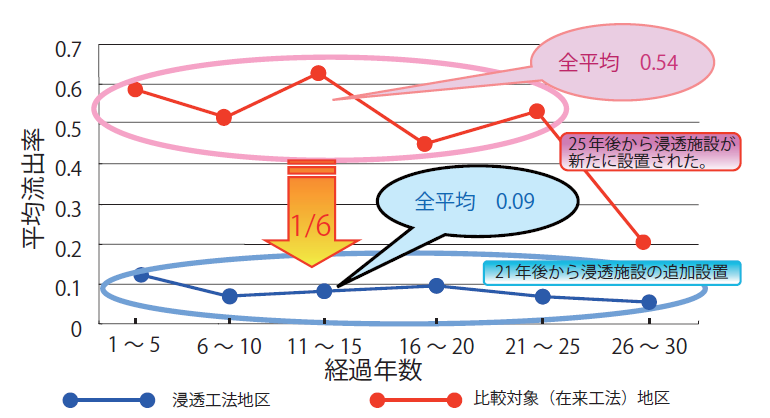

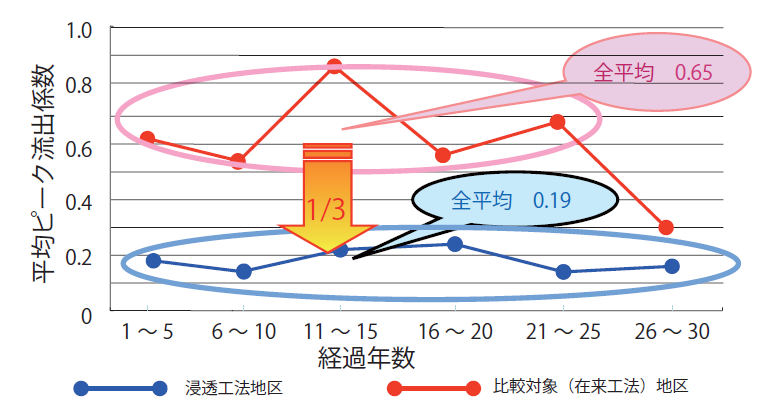

浸透工法地区と在来工法地区の5 年ごとの平均流出率と平均ピーク流出係数は図- 11、図- 12 に示すように、浸透施設によりそれぞれ1/6 と1/3に低減する効果が明らかとなった。

ここに、解析対象降雨は、総雨量30 mm以上、ピーク雨量10 mm / 30min 以上、流出率は、総雨量に対する総流出量の割合、ピーク流出係数はピーク雨量に対するピーク流出高の割合とした。

なお、25 年後から在来工法地区にも浸透施設が新たに設置されていることに留意されたい。

浸透効果が持続した理由は、透水ますの土砂溜めで土砂を食い止め、浸透トレンチへの流入を抑えたことが効果を持続できた理由と考えられる。

図-11 30年間の流出率の変化(5年ごと平均)3)

図-12 30年間のピーク流出係数の変化(5年ごと平均) 3)

3.海外における雨水貯留浸透施設

日本では事例が少ない路面排水対策と地盤改良による対策の海外事例を紹介する。

3-1 アメリカ

写真- 2 は、路面排水を導水する構造である。

道路勾配があるところでは、緑路内にチェックダムを設けて下流端に雨水が集中しないようにして緑路全体としての貯留浸透効果を高める。

地盤の透水性能は50mm/h 以上ある。

都市によっては、個人宅前の植栽はその住民が管理し、その住宅の価値を高めていることがある。

また、植栽は住民により街路で統一することがある。

写真- 3 は、街路樹のマス底面が歩道より低くなっており、グレーチングを使うことで歩道上のバリアフリーの対応をしている。

縁石に開口部が設けてあり、植栽ますの底面を下げることで雨水が導水される構造となっている。

3-2 カナダ

(1)ランドスケープソイル

カナダのブリティッシュコロンビア州においては、表層土壌を(浸透と蒸発散の能力を維持・促進する)マクロポアの形成に寄与するランドスケープソイル(ランドスケープ土)に置き換え、雨水を浸透・保水させて流出抑制を図る手法が実施されている。

ランドスケープソイルは、一般的にその土壌体積の約10%(砂質土が母材の場合)から20%(ローム土が母材の場合)の水を貯留することができるとされ、ランドスケープソイルに対する基準(British Columbia Landscape Standard)が用意されており、現地で既存の表層土壌に有機物を混合したり、工場にて人工的に配合して製造されている。

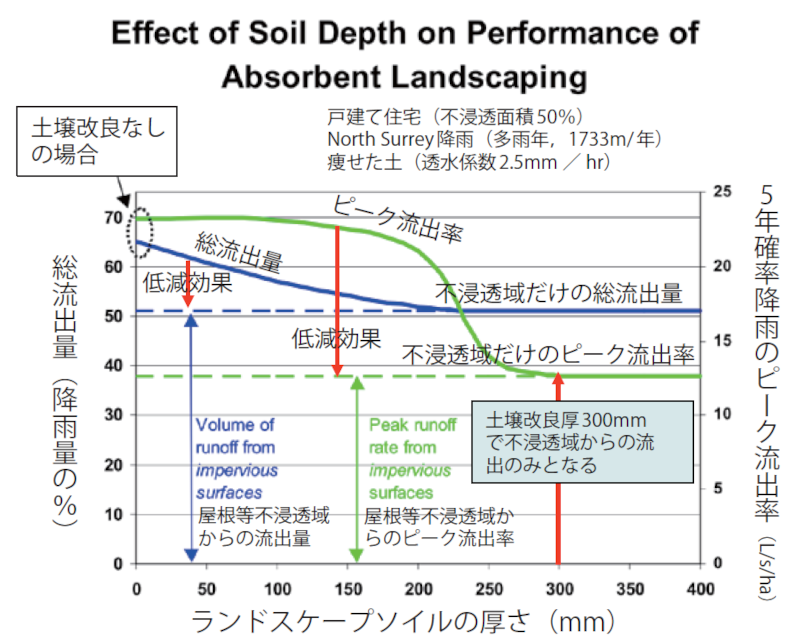

(2)ランドスケープソイルの効果

図- 13 は、下層の土壌の透水係数が低い、非常に湿った条件下でも、表層を300mmのランドスケープソイル(改良土)にすることによって、戸建て住宅では屋根等不浸透域を除く改良土施工範囲からの流出を実質ゼロにできることを示している。

図-13 ランドスケープソイルの流出抑制効果5)

(3)【参考】日本における取組み

雨水協会は、(公財)都市緑化機構内のグリーンビジネスマネジメント共同研究会のメンバーとして、日本版ランドスケープソイルを開発中である。

おわりに

雨水貯留浸透施設は、雨水の貯留、浸透により水害対策としての機能を有するが、それ自体がグリーンインフラとしての機能であり、水循環の健全化、動植物の生息環境保全や緑地の保全による住環境改善、植物や地面からの蒸発散による気化熱によりヒートアイランド現象の緩和にも寄与する。

この技術はこれまでの豪雨対策としてのコンクリート構造物、いわゆるグレーインフラと異なり、大規模な工事や新たな用地取得なしに対応が可能な特長を有する。

さらに、雨水貯留浸透施設は、植栽への水やりや洗車にも利用でき、住民も雨水利用の実感を得やすい。

特に生活環境に大きく影響する緑化への住民の参画は、住民の水環境や雨水対策への理解を深めるほか、住環境改善にもつながり、住民と行政との連携やコミュニティの絆を深め、住民の積極的な参加と両者の満足感も期待できる。

このように、雨水貯留浸透施設は流域治水にとってソフト的な意義も併せ持つことから、雨水貯留浸透施設の導入により、災害時だけでなく、平時においても機能するこれらの特徴をより広く活用できる調査研究や広報・啓発を今後もますます進めていきたい。

【参考文献】

1) 虫明功臣、岡泰道、小池雅洋、降雨時の表層不飽和帯水分の自然林地と都市域における挙動の相違、第27回水理講演会論文集、 1983年2月

2) 土木研究所資料 第3080 号、ます・トレンチ型浸透施設の雨水浸透機能調査、平成4 年3月

3) 独立行政法人都市再生機構、雨水浸透貯留施設の30 年経過における流出抑制効果に関する研究、平成24 年3月

4)(公社)雨水貯留浸透技術協会、アメリカにおけるグリーンインフラ(土壌や植物を活用した雨水管理)の取組推進に関する調査報告書、平成27年3月

5)BRITISH COLUMBIA Minstry of Water、 Land and Air Protection、A GUIDEBOOKFOR BRITISH COLUMBIAStormwater Planning、May 2002

【出典】

積算資料公表価格版2023年5月号

最終更新日:2023-06-23

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版