- 2023-06-16

- 積算資料

“都市復興の始まり”を意味した同潤会の誕生

1923(大正12)年9月1日に発生した関東大地震は、東京及び横浜を中心に未曽有の被害を及ぼした。

地震による建物の倒壊とともに、地震発生時がお昼時の火の使用と重なり、大きな火災被害をもたらした。

その被害は、それぞれ全焼・全潰した滅失家屋46万5,000戸、死者・行方不明者10万4,000人、重軽傷者5万2,000人(『同潤会十八年史』)を数えた。

住まいを失った人々は、その日から住まいを求めた。

政府は、臨時震災救護事務局官制を定め、日比谷公園や明治神宮の敷地、また、小学校の校庭などに仮設住宅(バラック)の建設を開始した。

この極東の地で起こった大惨事は、瞬く間に全世界に伝わり、アメリカを始め国内外から医療品や食糧などの援助物資や資金援助などの義捐金が次々と寄せられていた。

一方、震災後の都市の機能を回復するためには、学校や公園などを占拠していたバラックの撤去が必要だった。

そのためには、仮設住宅の居住者を始め罹災者の安定した生活のために永住可能な住まいを供給する必要があった。

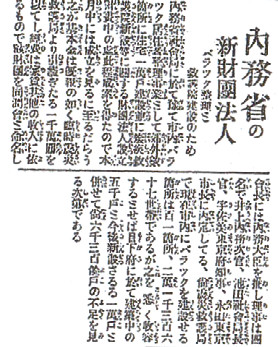

そこで震災発生からおよそ半年後の翌年3月に専門機関の創設が閣議決定され、1924(大正13)年5月23日に組織が設立された。

活動資金は、それまで寄せられていた義捐金から1,000万円が充てられた。

ここで誕生した専門機関こそ、内務省の外郭団体の<財団法人同潤会>(以下、同潤会とする)である。

この同潤会という名称は、『同潤会十年史』によれば「沐同江海之潤(沐して江海の潤を同じくす)」から採ったもので、国内外から寄せられた恩恵を広く還元するという意味が込められていた。

そして、この同潤会の出現こそ、新時代に向けた<都市復興の始まり>を意味していたのである。

同潤会の当初の事業計画

同潤会設立時には、1924~1925年度の2年間の事業計画案として木造小住宅7,000戸、アパートメントハウス(以下、アパートメントと記す)1,000戸の建設をめざした。

木造小住宅は、普通住宅とよばれるもので、仮設住宅に住んでいた人々を主な住民として計画された永住可能な住宅のことである。

その形式は、郊外に建つ木造2階建て長屋形式の住まいであった。

一方、アパートメントは、都心部に建つ高層の鉄筋コンクリート造による近代的諸設備と耐震耐火性能を備えた住宅のことである。

言い換えれば、普通住宅は、これまでの住まいの形式を発展させたものであるのに対し、アパートメントは未来を見据えた新しい都市型住宅の提案を意味していたのである。

同潤会の住宅事業:普通住宅とアパートメント、そして、分譲住宅事業の展開へ

<普通住宅事業>

具体的な事業の様子を見てみよう。

同潤会が最初に着手したのは、仮住宅の建設であった。

普通住宅の竣工までの間も仮設住宅の撤去が行われていたため、住まいを失った居住者を一時的に収容するための事業で、1924年に2,160戸を建設した。

永住可能な普通住宅は、一般勤労階級を対象に計画当初は1カ所に数千戸の小住宅からなる田園都市の建設を予定していた。

この田園都市は、イギリスのE.ハワードの提案したもので、わが国では郊外住宅地として解釈され、豊かな自然と共存する住環境に価値を見出した住まいづくりとして普及し始めていた。

こうした動きから同潤会でも田園都市構想に基づいた住宅地を実現しようとしたものの、大型の住宅地建設は建設地に小学校建設などの負担を強いるといった問題から実現されなかった。

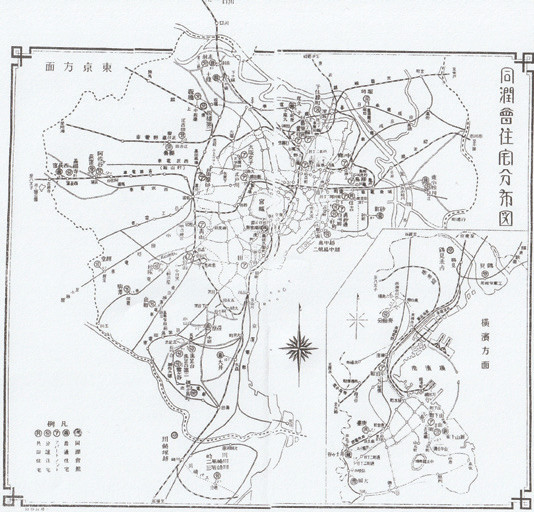

実施されたのは、東京8カ所・横浜4カ所の小住宅地で、鉄道や市電を利用して都心部に通勤・通学生活が送れる場所が選ばれた。

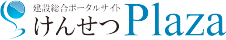

建物は、平屋と2階建てがあり、2階建ての場合、上下別世帯のものなど2戸~6戸を中心とした長屋形式であった(図-1)。

ただし、伝統的な長屋形式とは異なり、建物の形状は単なる総2階の箱型ではなく、一部2階建てといったデザイン的にもモダンさを感じられる工夫を凝らしたものであった(図-2)。

住戸は、約9坪の広さで和室2間を基本とし、設備は水道があり、建設後にガスもひかれた。

こうした専用住宅とともに店舗付き住戸もあり、また、赤羽住宅地では、児童遊園、テニスコートとともに囲碁や将棋を楽しめる娯楽室、そして公設質舗、簡易診療所など共同の社会施設も設置されていた。

こうした施設は、周辺居住者にも利用されるなど、地域とのコミュニティ形成にも役立ったのである(図-3)。

しかし、こうした理想的住環境を求めて郊外生活がめざされたが、建設戸数は当初予定より少ない3、493戸しか建設されなかった。

その理由は、住環境のために交通費を要する遠隔地に借家を求めることの理解が十分に得られなかったためで、住民たちの多くは次第に交通費のいらない都心部に戻り、普通住宅事業は縮小されてしまったのである。

<アパートメント事業>

都心部に建設予定のアパートメント事業は、区画整理事業との関係から敷地の決定に時間がかかり、1925年度になって開始された。

普通住宅事業の不振もあって、当初の1,000戸の予定から2,000戸へと計画は見直され、また、敷地も交通の便の良いところが選定され、中の郷、青山を始めとして実施された。

鉄筋コンクリート造でかつ高層という未経験の住まいであったが、需要は極めて高く、毎回申し込み者が殺到する人気事業となり、同潤会の事業は一気に高い評価を得ることになった。

『同潤会十八年史』によれば、建設地は東京13カ所、横浜2カ所で、建物は大半が3階建てで、中には6階建てでエレベータ―が設置されたものもあった。

建物は、基本、中庭を囲むように敷地の外郭に沿って建設されることが多く、道路側にコンクリート造りの建物が連続する青山通りなどのモダンで新しい景観を生み出した(図-4)。

住戸は賃貸式で、アパートメント事業における住戸数は東京2,220戸・横浜272戸の2,492戸建設された。

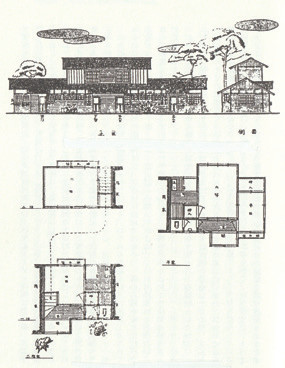

一戸の広さは10坪ほどのコンパクトな間取りで、台所には立ち流しとともに水道、電気、ガス、ダストシュートなどが設置され、トイレは水洗式であった(図-5)。

居住者は、夫婦に子どもという家族世帯だけではなく独身者も対象とされ、上野下や江戸川では低層部に家族世帯、上階に独身者向けの住戸が配置された(図-6)。

そして、独身者向け住戸がある場合は、基本、共同施設として食堂や娯楽施設、さらには共同浴室といったものが備えられていた。

このアパートメント事業で、とりわけ注目されるのは大塚女子アパートメントで、昭和初期頃からの職業婦人の増加を背景に女子専用のアパートメントとして計画された。

家事は女性という時代の中で、住戸は独身男性用と同様に台所はなく、食堂を利用するように計画された。

また、女性専用のため、個室内には男親でも入ることは禁止され、代わりに応接室で面会するなど、日光室、音楽室、ミシン室とともに独身女性を意識した設計が行われていたのは、まさしく時代を先取りした意欲的な試みであったのである(図-7)。

また、1934(昭和9)年竣工の江戸川アパートメントは、理想的アパートメントの見本をめざし、最新式の設備を有するもので、そのデザインも素晴らしく、東洋一のアパートメントと称された(図-8)。

こうした時代の先端を行くアパートメントであったが、現在、全て取り壊され、青山アパートメントの建て替えの際、当時の様子を伝える記念館として同潤館が創建時の姿として再建されている。

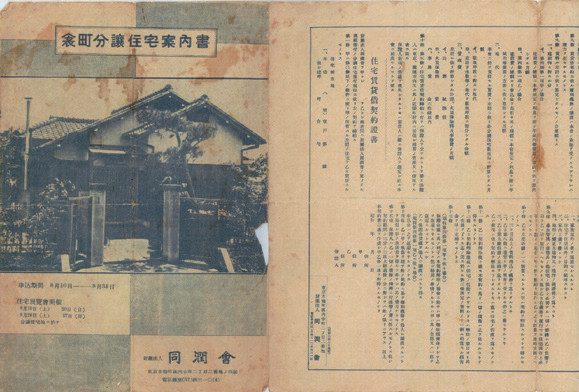

<分譲住宅事業へ>

普通住宅事業が不人気であったため、1927(昭和2)年にはその予算を新事業である分譲住宅事業に充てる計画が起こった。

この分譲住宅事業は、普通住宅事業と同じく都市郊外に自然豊かな住環境づくりをめざしたものであったが、居住対象者を一般勤労階級から経済的にも豊かな一般中産階級とし、住戸も庭付き一戸建てで、かつ、持家となる分譲式とした点が新たな変更点であった。

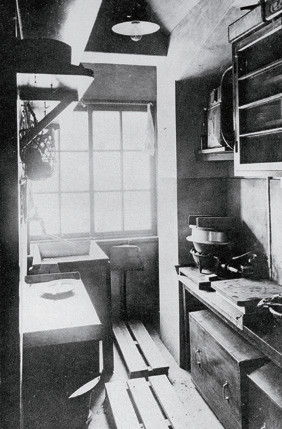

当時、わが国では借家住まいが中心であったが、大正期の都市集中による住宅不足を解消するために、1921(大正10)年に住宅組合法を公布し、一般中産階級には住宅組合法を利用して持家に移行を促す持家政策を開始していた。

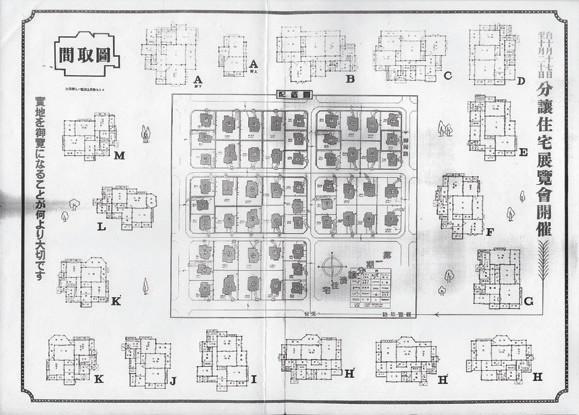

分譲住宅事業は、この持家化を促すもので、アパートメント同様に人気事業となった(図-9)。

東京・横浜で17カ所の住宅地開発を行い、524戸の住宅を建設して分譲を行った。

敷地は100坪前後で、30坪前後の3~5室からなる住宅は大半が平屋で、外観は寄棟瓦葺きで下見板張りの伝統的な形式を踏襲したものであったが、間取りは中廊下形の新しいもので、かつ、玄関脇に洋室を備えたものであった(図-10~12)。

この分住宅事業は、1935(昭和10)年になると半分ほどの敷地と規模として、職工向けにも開始され、この事業も人気を博した。

いずれにせよ、今日われわれが住まいを求める際、戸建てか集合住宅か、都心か郊外か、あるいは、持家か賃貸か、と二者択一的思考を経験するが、こうした選択的思考こそ、同潤会の提示した住宅形式~アパートメントと戸建て住宅~から生まれたものであった。

その意味で、同潤会の提示した住まい像は、今日のわれわれの住宅像の原型であるといえるのである。

もう一つの与えられた使命

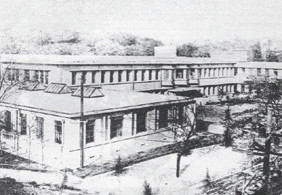

ところで、同潤会は、わが国最初の公的住宅供給の組織と位置付けられているが、実は設立にあたっては、もう一つの使命が課せられていた(図-13)。

それは、震災で被害を受けた重軽傷者を対象とした救護施設の経営が求められていたのである。

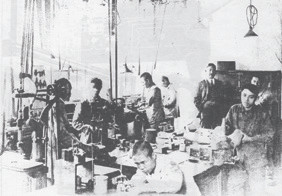

具体的には、同潤会内に同潤啓成社を置き、重軽傷者たちが自活した生活のできる技術として洋裁や家具などの職業講習や義肢の製作事業などの授産所の経営もめざされていたのである(図-14)。

こうした生活者への配慮は、同潤会の住宅建設事業の中でも実践されていた。

すなわち、仮住宅の建設においても、単なる住戸の建設だけではなく、託児所、授産所、仮設浴場、診療所といった施設とともに職業紹介、人事相談さらには小資融通の相談を受け付けるなど罹災者の日常生活の環境とともに生活再建のための福祉施設の開設を行っていた。

そして、その後の多様な事業の中でも共有施設の設置というかたちで受け継がれていたのである(図-15)。

このように同潤会では、住宅供給事業とともに社会福祉的な救済施設建設とその運営を積極的に開始していたのである。

それは明治以降のわが国の近代化の中で、まさに国民生活へのまなざしを感じさせる事業であり、国民を主体とした近代国家への成長を象徴する事業であったといえるのである(図-16)。

内田青蔵(うちだせいぞう)

1953年秋田県生まれ。

東京工業大学大学院博士課程満期退学。工学博士。

専攻は、日本近代建築史、日本近代住宅史。

文化女子大学、埼玉大学を経て、2009年、神奈川大学工学部建築学科教授。

現在、特任教授。日本の近代住宅の調査をもとに生活や住宅の歴史研究にあたる。

著書として、『日本の近代住宅』(鹿島出版会)『新版図説・近代日本住宅史』

(共著、鹿島出版会)、『同潤会に学べ』(王国社)、『お屋敷拝見』『学び舎拝見』『お屋敷散歩』(共に河出書房新社)。

近著の共著本として『住まいの生命力』(共著、柏書房)、『和室学』(平凡社)、『和室礼讃』(共著、晶文社)、などがある。

<参考文献>

図-1:瀧頭普通住宅外観(『建築写真類聚木造小住宅』洪洋社1928年より)

図-2:同潤会赤羽普通住宅図面(『大正14年度同潤会事業概要』1925年より)

図-3:十条普通住宅地テニスコート(『建築写真類聚木造小住宅』洪洋社1928年より)

図-4:青山アパートメント外観(『建築写真類聚新興アパートメント』洪洋社1937年より)

図-5:青山アパートメント台所(『建築写真類聚新興アパートメント』洪洋社1937年より)

図-6:上野下同潤会アパートメント外観(内田撮影)

図-7:大塚女子アパートメント外観(志岐祐一撮影)

図-8:江戸川アパートメント食堂カウンター(内田撮影)

図-9:わが国の住宅政策史の概要

図-10:江古田分譲住宅・佐々木邸外観(内田撮影)

図-11:衾町分譲住宅パンフレット(表)

図-12:衾町分譲住宅パンフレット(裏)

図-13:同潤会の誕生を伝える新聞記事(『東京朝日新聞』大正13年5月7日)

図-14:同潤啓成社外観(『大正14年度同潤会事業報告書』)

図-15:同潤啓成社作業写真(『大正14年度同潤会事業報告書』)

図-16:同潤会住宅分布図(『昭和十五年度事業報告』より)

内田 青蔵

【出典】

積算資料2023年7月号

最終更新日:2024-03-25

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-26

- 積算資料

- 2026-01-05

- 積算資料

- 2025-12-22

- 積算資料

- 2025-12-01

- 積算資料

- 2025-11-25

- 積算資料

- 2025-11-05

- 積算資料

- 2025-10-27

- 積算資料

- 2025-10-20

- 積算資料