- 2023-08-18

- 積算資料

鉄骨造からの転換

日本近代の建築構造は、幕末の洋風建築の上陸とともにスタートし、石造、煉瓦造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造(RC造)の順に根付いてゆくが、鉄骨造やRC造が出現したからといって煉瓦造がすぐ取って代わられたわけではなく、煉瓦造に鉄筋や帯金を補強したり、RC造を鉄骨で補強するような試みもしばしばなされてきた。

大正期に入り、大型のビル(当時の日本では階数は10階以下に限られる)が必要になると、さすがに煉瓦や石造は退場しても、鉄骨造、鉄骨補強煉瓦造、RC造は現役で、どれが以後の主流になるかはまだ見えてはいなかった。

そうした中で、三菱地所が、丸の内オフィス街の〈丸ビル〉と〈郵船ビル〉の建設にあたり、当時世界を圧倒的にリードしていたアメリカの超高層オフィスの作り方を採り入れたことは「その4」で述べた。

そして失敗したことも。

ビルは失敗したけれど、作り方は大いに日本の建設業を刺激し、建設会社はニューヨークに調査に出向き、以後、日本の建設業はそれまでの江戸時代以来の全手作業を止め、機械化の導入へと向かう。

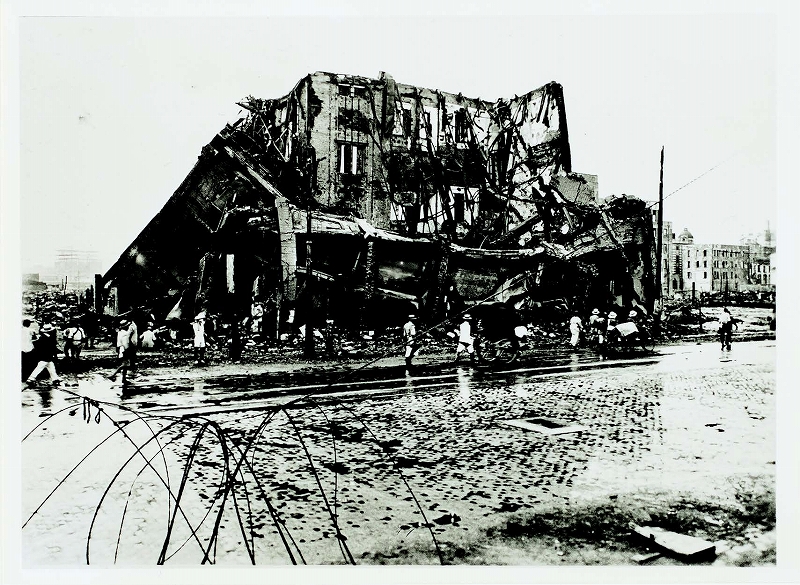

震災によって東京の表玄関としての東京駅前は、“行幸道路”の左右で大きく明暗を分けることになる。

駅から皇居に向かって左側に並ぶ丸ビルと郵船ビルは、鉄骨の撓みが激しくてオフィスとしては一時休業、そして大修理を余儀なくされたが、一方、右側の濠端に立つ〈東京海上ビル〉のRC造は何の問題もなくビルとしての営業を続けることができた。

RC造採用のナゾに迫る

この現実を前にして、日本の大型ビルはアメリカの鉄骨造を捨て、RC造へと収束することになるが、今日、冷静に振り返ってみると、なぜ鉄骨造を捨てたのか理由がよく分からない。

丸ビルも郵船ビルも、日本側の指示のように太い鉄骨を使っていれば撓み過ぎたりせず大丈夫だった、もしくは軽い被害で済んだとしたら、悪いのは鉄骨造ではなく、ニューヨークのハリケーンの風力に合わせて鉄骨を細くしたフラー社にちがいない。

とすると日本の地震を考えて十分に太くすればいいはずなのに、なぜそうしなかったかが分からない。

関東大震災の時、丸ビルと郵船ビル以外に鉄骨造のビルがもう一つ被災している。

4階建ての〈丸善本社屋〉が倒壊してしまった。

設計田辺淳吉、構造設計佐野利器、施工清水建設による日本を代表するビルだったが、耐火被覆のない鉄骨が外から入った貰い火でやられた。

辰野金吾亡き後、二代目ボスとして建築界を仕切る佐野としては悔しかったにちがいない。

鉄骨は撓みやすく、かつ火に弱い。

としたら太くし、耐火被覆すればいいのに、日本の建築界が大勢として鉄骨を捨てたのはなぜなのか。

この謎について答えを耳にしたことはないから、推測するに、経済性からだったのではあるまいか。

こう考えるようになったのは、内田祥哉からの「RC造は半分が木造なんだ」との示唆による。

確かにコンクリートを打つには木で精巧な型枠を組まねばならず、型枠のサポート材も昔は木材、そして日本の型枠大工は質が高いのに安い、とすれば、鉄骨造よりRC造のほうが経済的。

なお、アメリカでは大工仕事が高いから日本と反対にRC造のほうが鉄骨造より高くつく、と聞いている。

二人の建築家の争い

かくして震災を境に日本はRC一辺倒へと向かうが、その時、RC造の耐震性をどのように強化するかを巡り、小さな争いが起きた。

当時、耐震構造についてはトップに佐野利器がいて、具体的なことについては東大の内田祥三と早稲田の内藤多仲がリードする体勢をとっていた。

内田と内藤はやり方が違い、内田はRC造のラーメン構造のラーメン(枠組み)そのものを強化すればいい、例えば柱梁を太くするとか柱梁の交点にハンチを入れるとか。

一方、内藤はラーメン構造の一部に耐震壁を入れれば大丈夫、とそれぞれ考えていた。

内藤の耐震壁には伝説化した事実がある。

明治43(1910)年、東大を出、早稲田の建築学科創設にあたり構造学担当教授として入り、大正6(1917)年、一年間のアメリカ留学へと出かけた。

しかし、すでに佐野利器により確立されていた日本の耐震構造学を授けてきた身には何も学ぶこともなく、失意のうちに帰国の途につき、帰路の船はアリューシャン列島の沖で荒波にもまれた。

帰国後、グチャグチャになっているはずのトランクを開けると、まるで崩れていない。

荷作りの時、本や土産や衣類など各種詰荷を区分するため中に壁のように入れた板材が支えとなりトランクの変形は少しで済んだ。

これにヒントを得て耐震壁を考案し、実際にいくつかの建物で試してみると、効果があった。

ラーメン強化か耐震壁かが、日本建築学会の委員会で争われた。

この委員会に出席していた黒崎英雄によると、

「どちらも考え方としては正しいので、決着をつけるため、清水建設が標準的なビルをそれぞれのやり方で設計し、建設費を見積りました。その結果が報告されたときの光景は忘れることができません。内田先生は、あとは勝手にしろ、と言い捨てて出て行ってしまった」。

かくして鉄筋コンクリート造は耐震壁で補強することに決まり、以後、今にいたる。

その内藤多仲の業績を今に伝える建築は何がいいかと考えたが、世間によく知られた例は〈東京タワー〉、〈通天閣〉、〈名古屋テレビ塔〉などなど鉄骨構造物ばかり。

ちなみに内藤は東大の造船学科に入り、すぐ建築学科に転じ、大学院では佐野の許、「鉄材ヲ材料トスル建築構造に就テ」の論文を書いている。

同じく佐野の許に1年早く入った内田祥三の大学院の論文は、「セメントヲ原料トセル建築構造学」だから、日本最初の建築構造学者は、まず内田にRC造を、すぐ続いて内藤に鉄骨造を取り組ませている。

内田としては“RC造はオレのほうが”との思いがあったにちがいない。

八百屋ゆえの敗北

辰野、佐野に続く日本の建築界三代目ボスの内田祥三にとって内藤に負けたことはよほど悔しかったらしく、晩年、建築史家の村松貞次郎に「オレは八百屋だったから」と述懐している。

都市計画、住宅供給、防火そして建築デザインまで何でもやった八百屋としての自分が、構造一本の内藤に負けるのは仕方なかった、と、誇りとともに認めていたのである。

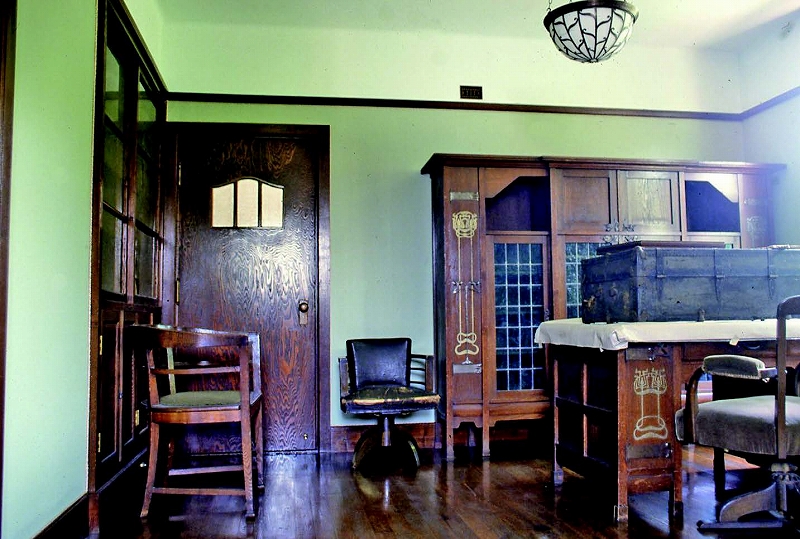

その内藤の仕事として、構造家として関わったもの以外で取り上げるとしたら自邸の〈内藤邸〉がいいだろう。

昭和3(1928)年、東大で一年下だった木子七郎と共同で手がけ、ランプなどの装飾的作りは教え子の今井兼次に託したという。

著者 藤森 照信(ふじもり てるのぶ)

1946年長野県生まれ。

東京大学大学院博士課程修了。専攻は、近代建築、都市計画史。

東京大学生産技術研究所教授・工学院大学教授を経て、現在、工学院大学特任教授、東京大学名誉教授。

全国各地で近代建築の調査、研究にあたる。

2016年7月に東京都江戸東京博物館の館長に就任。

建築家の作品として、〈神長官守矢史料館〉〈タンポポハウス〉〈ニラハウス〉

〈秋野不矩美術館〉〈多治見市モザイクタイルミュージアム〉など。

著書に、『藤森照信の建築探偵放浪記〜風の向くまま気の向くまま〜』(経済調査会)、

『アール・デコの館』『建築探偵の冒険・東京篇』(以上ちくま文庫)、『近代日本の洋風建築開化篇』『同栄華篇』(以上筑摩書房)、『銀座建築探訪』(白揚社)など多数。

2020年〈ラコリーナ近江八幡草屋根〉で日本芸術院賞を受賞。

最終更新日:2023-08-23

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-26

- 積算資料

- 2026-01-05

- 積算資料

- 2025-12-22

- 積算資料

- 2025-12-01

- 積算資料

- 2025-11-25

- 積算資料

- 2025-11-05

- 積算資料

- 2025-10-27

- 積算資料

- 2025-10-20

- 積算資料